Арсенальной улице, где живут многие ленинградские полярники, уже давно затих, а страницы «Морей» уводили то в глубь седой истории, то в недавние, полные волнений дни первых советских арктических походов и плаваний. На столе росла стопка книг. Владимир Юльевич извлекал их одну за другой из своей, казалось, неисчерпаемой домашней библиотеки. Пухлые записки путешественников разных стран ложились на копии судовых журналов и научные отчеты прославленных экспедиций. Владимиру Юльевичу было уже за шестьдесят, и годы давали о себе знать. Только глаза горели молодым, задорным огнем. Вдруг Владимир Юльевич заговорил о призвании:

— Часто меня спрашивают: почему я связал свою жизнь с Арктикой? На это не просто ответить. По правде, говоря, в жизни происходит двусторонний отбор: не только человек выбирает для себя дело жизни, но и само дело выбирает для себя подходящих людей. Хорошо, когда оба эти выбора совпадают. Тогда нет места разочарованию. Но ведь бывает и иначе…

Розыски какой-то справки на время отвлекли его от затронутой темы. Но вскоре Владимир Юльевич вернулся к ней:

— Знаете, если покопаться, в человеке всегда можно найти какую-то пружину, направляющую его жизнь, действия, стремления. Я не говорю о таких категориях, как верность долгу, патриотизм. Помимо этого, есть еще другие побудительные стимулы, более обыденные и будничные. Нередко это честолюбие, желание быть впереди. Не спешите осуждать такое качество — оно подчас толкает человека на большие, хорошие дела, на подвиги. Но ничего нет сильнее жажды и радости открытия. Первым пройти по земле, где не ступала нога человека! Первым узнать то, что раньше оставалось скрытым от взоров! Я не хочу говорить шаблонными определениями, но это окрыляет человека. Для людей, ищущих нехоженых троп, не так уж много осталось свободных мест на земном шаре. Вот и тянутся такие люди в Арктику. Там есть, где утолить жажду, испытать радость открытия…

Об этом разговоре нельзя умолчать, воскрешая в памяти образ В. Ю. Визе — ученого, исследователя и поэта Арктики, одного из представителей старшего поколения полярников, пришедших в Арктику в те далекие времена, когда каждый шаг, пройденный по девственной белизне снегов, был в подлинном смысле слова шагом первооткрывателя.

Да, Владимир Юльевич и был поэтом; поэтом, художником не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого понятия. Еще гимназистом четвертого класса он сочинял музыкальные произведения, которые, по словам тех, кто слышал их, представляли незаурядный интерес. Потом, впервые попав в суровые северные края, путешествуя по Лапландии, он вслушивался в тягучие саамские напевы, запоминал их своеобразную музыку (кстати, одна из первых научных работ Визе посвящена музыке саами) и, вернувшись в холодный, чиновный Петербург, написал симфонию «Из скитаний по Лапландии». Его любимым композитором был молодой Вагнер, чьи героические, мятежные творения вызывали в душе какие-то звонкие и тревожные отзвуки. Кому довелось плавать с Визе, помнят его мастерское исполнение монументальных вигнеровских драм. Люди, свободные от вахт, часами слушали их в тесной корабельной кают-компании. И не случайно в одной из его книг — о победном плавании ледореза «Литке» за одну навигацию по всему Северному морскому пути от Владивостока до Мурманска — эпиграфом к главам стоят музыкальные цитаты из вигнеровских «Моряка-скитальца» и «Гибели богов». Уже на склоне лет Визе работал над сюитой, в которой, как он сам говорил, хотел выразить «чудесные гармонии арктической природы».

Музыка помогала размышлять, углубляться в факты непосредственных наблюдений, она освещала ему путь в поисках тех объективных закономерностей природы, открытие которых и составляет задачу всякого научного исследования.

Север, Арктика вошли в биографию Визе еще в молодые годы. Для начала века и поколения, к которому принадлежал он, такое увлечение не было случайным. Закончился безмерно отважный четырехлетний дрейф «Фрама» через ледовые пустыни Полярного бассейна. На небольшом крепком судне, не имея радио, добровольно обрекая себя на многие лишения, противопоставляя коварству Арктики только смелость научного предвидения и несгибаемую силу человеческого духа, Нансен и его товарищи ушли в неведомое, чтобы вырвать у природы еще одну тайну. Вернулись они победителями. Какой прекрасной была эта победа человеческой воли и ума! Миллионы молодых людей зачитывались чудесной книгой великого норвежца о его путешествии. Каждая строка ее находила отклик в сердцах тех, кто мечтал о подвигах и не боялся трудных дорог жизни. Одним из них и был студент Геттингенского университета Визе.

Владимир Юльевич родился в Петербурге в 1886 году. После окончания средней школы его отправили для продолжения образования за границу. В Геттингене он избрал специальность химика. Работая в лабораториях известных немецких ученых, он увлекся изучением свойств жидких кристаллов и, казалось, нашел свое призвание. Вот тогда и попалась ему книга Фритьофа Нансена. Он несколько раз внимательно перечитал ее. Сколько нерешенных задач, сколько тайн еще скрыто в стране льдов! Юноша понял, что отныне ничем другим он заниматься не сможет.

В. Ю. Визе. (С фотографии).

С волнением читал он совет Нансена:

«Кто хочет увидеть гений человеческий в его благороднейшей борьбе против суеверий и мрака, пусть прочтет историю арктических путешествий, прочтет о людях, которые в’ те времена, когда зимовка среди полярной ночи грозила верной смертью, все-таки шли с развевающимися знаменами навстречу неведомому. Нигде, пожалуй, знания не покупались ценой больших лишений бедствий и страданий. Но гений человеческий не успокоится до тех пор, пока не останется и в этих краях ни единой пяди, на которую не ступала бы нога человека, пока не будут и там, на Севере, раскрыты все тайны».

Владимиру Юльевичу повезло — в Геттингене имелась богатейшая государственная библиотека. Он стал ее постоянным посетителем. Но книг, которые следовало прочесть, было так много, что времени не хватало. Ему разрешили брать их на дом. Визе нанимал извозчика и, загрузив пролетку грудами старинных фолиантов, переплетенных в свиную кожу, и толстыми трудами современных путешественников, торжественно отправлялся на свою студенческую квартиру. Несколько старых книг оказались написанными на голландском языке. Их необходимо было прочесть, во что бы то ни стало. Юноша уехал в Голландию. Совсем не легко было в течение нескольких месяцев освоить новый язык. Но зато, вернувшись, он смог прочесть в подлинниках записки Баренца и его современников…

Лаборатория профессора Таманна была окончательно заброшена. Напрасно профессор посылал на квартиру молодого студента узнать, куда он исчез…

«Понемногу передо мной открывался новый мир — мир, окованный льдами, таящий в себе многие загадки жизни Земли, прекрасный не менее, чем все другие части земного шара, и зовущий, манящий своими тайнами», — вспоминал позднее Визе. Его мысли были прикованы к далекой Новой Земле, к местам, где оборвалась жизнь Баренца. Оттуда ему хотелось начать свой путь.

В 1910 году Владимир Юльевич вернулся в Россию. Теперь он твердо знал—в Арктику надо идти во всеоружии знаний. Два года он слушает лекции на физико-математическом факультете Петербургского университета. Вместе с геологом М. А. Павловым бродяжит по тундрам Кольского полуострова. Денежные ресурсы этой «шапландской экспедиции» (так называл ее Владимир Юльевич) были более чем скромными; всего сто рублей — первые взносы обоих ее участников. Заинтересовавшись бесчисленными тундровыми озерами, Визе попытался в каком-либо научном учреждении Петербурга раздобыть инвентарь для их изучения. Но никто не принимал всерьез затею двух мало кому известных студентов. Маститый профессор университета отделался почти издевательским советом: «Постарайтесь понаблюдать в Лапландии во время полярного дня северные сияния. Это еще никому не удавалось».

Однако юноши не унывали. За два года они исходили вдоль и поперек ловозерскую и хибинскую тундры, забираясь в такую глушь, где редко бывали даже охотники-саами. Вели маршрутную съемку. Открывали озера и реки, не значившиеся на картах. Павлов собирал образцы пород этого дикого края. В глубине Хибин он впервые обнаружил апатит — минерал, открывший уже в советское время новую историю безлюдной тундры и названный «камнем плодородия».

Зимой 1911/12 года газеты известили о смелом намерении лейтенанта Георгия Седова снарядить полярную экспедицию и водрузить русский флаг в самом сердце страны льдов — на Северном полюсе. Высшее петербургское общество встретило этот проект более чем холодно: злые насмешки чередовались с оскорбительными предсказаниями. Официальные круги отказали Седову в поддержке — экспедиция снаряжалась на добровольные пожертвования. Со всех концов России к Седову шли письма с просьбами взять в экспедицию.

Перед Визе неожиданно открылись двери в заповедный мир, о котором мечталось еще в Геттингене. Он и Павлов отправились к Седову.

«Входил я с трепетным сердцем, а вышел с ликующим: и я и Павлов были приняты в экспедицию — вспоминал потом Владимир Юльевич. — Возможно, что тут сыграло роль то увлечение, с которым мы рассказывали Седову о наших лапландских скитаниях. Если это так, то пусть будут благословенны лапландские тундры».

На Кольском полуострове. (С фотографии.)

Десятки раз довелось потом Владимиру Юльевичу снаряжать экспедиции в Арктику. Но первая его экспедиция запомнилась на всю жизнь. И не только потому, что она была первой. На каждом шагу Седов и его товарищи встречали косность, тупость, бюрократизм.

Вот одна из записей в дневнике Визе:

«9 сентября. Сегодня мы должны выйти в море. Однако портовые власти чинят нам препятствия. Утром нам было заявлено, что пока «Св. Фока» сидит в воде выше ватерлинии, судно из порта не выйдет. Как Седов ни старался доказать, что перегрузка ничтожна и практического значения не имеет, формалисты из порта стояли на своем. Тогда Седов пришел в бешенство и приказал сбрасывать на пристань палубный груз. Полетели ящики, тюки, бочки — все, что попадалось под руки».

И все же назавтра старое, изрядно потрепанное зверобойное судно «Св. Фока», зафрахтованное Г. Я. Седовым, покинуло причалы Архангельска. На борту его в первое арктическое плавание уходил 26-летний географ В. Ю. Визе.

Он вернулся на Большую землю спустя два года —в дни, когда Европу пылала в огне мировой войны. Несколько невнятных заметок в газетах вскользь поведали о прибытии «Св. Фоки» и трагической гибели Седова во льдах Земли Франца-Иосифа.

В Главном гидрографическом управлении с нескрываемым цинизмом отмахнулись от научных трудов экспедиции. Тщетны были попытки Визе привлечь внимание к их обработке и изданию. «Нам это неинтересно, несите куда хотите», — ответили ему.

Между тем война требовала своего. Молодой географ зачислился в Морской генеральный штаб. Он занялся перевозкой военных грузов из Мурманска через Лапландию к северным пунктам Финляндской железной дороги. Но все помыслы его реке связаны с Севером, и никакая сила не могла заставить уклониться от избранного пути. Два долгих года, проведенных в экспедиции Седова, невзгоды и лишения, по-братски разделенные с товарищами, все, что он увидел и узнал там, на далеком Севере, твердо крепили молодого географа в правильности сделанного им выбора. Разве мог он изменить теперь стране льдов — стране, где он испытал великолепную, вдохновляющую радость первооткрытия! Ведь именно он пересек на собаках северный остров Новой Земли с западной стороны на карскую и первым прошел по ледяному куполу, где еще никто не бывал. Труды Визе и его товарищей неузнаваемо изменили облик карты Новой Земли и южных островов Земли Франца-Иосифа. Но, может быть, самыми важными были скопившиеся в записных книжках бесчисленные заметки о разных, еще непонятных явлениях арктической природы. Они будоражили мысль, требовали дальнейшей проверки, сулили открытия… Как жаль было бросить начатое дело на полпути! Порой Визе искренне сожалел, что не остался зимовать в Арктике.

Только после Великой Октябрьской революции Визе смог вернуться к любимому делу. «Нет, все-таки хорошо я сделал, что не остался отшельником на Земле Франца-Иосифа, — писал он — и деть своими глазами, как навсегда уходит прошлое, как с каждым днем крепнет и ширится новая жизнь, участвовать в строительстве этой новой жизни — не каждому поколению суждено это». Несколько лет Владимир Юльевич работал в Главной геофизической обсерватории. Позднее руководил океанографическими исследованиями в Карском море. В 1922 году он поступил в Гидрологический институт, а в следующем году участвовал в работах Отдельного северного гидрографического отряда, строившего на Новой Земле первую крупную советскую полярную станцию.

Один из биографов справедливо отмечал, что этот период (1918—1927 годы) был чрезвычайно продуктивным в научной деятельности В. Ю. Визе. Многие ранее зародившиеся мысли удалось проверить, обобщить, разработать в виде новых теоретических положений.

Наука в ту пору только начинала приподнимать завесу над многими загадками арктической природы. Богатейшую жатву собирала с этого поля живая, неусыпная мысль молодого ученого. Уже тогда определились проблемы, над изучением которых ему предстояло работать всю жизнь, — вопросы мировой погоды, общей циркуляции атмосферы, роль полярных областей в этой циркуляции. Размышляя над цифрами, полученными во время экспедиционных плаваний, он старался выяснить законы, управляющие перемещением воздушных масс в Арктике, динамикой полярных вод, изменением ледового режима.

Его беспокойная творческая мысль не хотела замыкаться в кругу общеизвестных истин. Он искал и находил глубокие связи между явлениями, протекавшими в природе, объяснял их, вскрывал сущность процессов, разрушал перегородки, воздвигнутые между отдельными наблюдениями в результате неполноты наших знаний.

Уже тогда обнаружилась и ярко проявилась замечательная черта Владимира Юльевича — умение строить новые, широкие обобщения, глубокие и обоснованные гипотезы на основе сравнительно небольших материалов. Там, где другие останавливались, сетуя на недостаток фактов, на невозможность связать эти факты и сделать из них какие-либо практические выводы, он смело шел вперед. На помощь приходил нетолько тонкий и глубокий анализ, но интуиция, предвидение, всегда отличающие настоящего ученого.

К числу работ, в которых с наибольшей полнотой выявилась эта черта, относиться теоретическое открытие ранее не известной земли в северной части Карского моря — открытие, принесшее Владимиру Юльевичу большую известность.

Еще в 1913 году, во время пребывания экспедиции Г. Я. Седова на Земле Франца-Иосифа, Визе был передан судовой журнал шхуны «Св. Анна», спасенный штурманом В. И. Альбановым. Захваченная льдами в южной части

Карского моря, эта шхуна была унесена далеко на север и потом бесследно затерялась в Полярном бассейне. В ее судовом журнале отмечались все подробности дрейфа, ежесуточные: метеорологические сведения, координаты судна на протяжении всего ее трагического пути — вплоть до того дня, когда Альбанов покинул шхуну.

Владимир Юльевич положил на карту путь судна, дрейфовавшего со льдами, и решил выяснить причины изменения скорости и направления дрейфа. Тщательный анализ привел его к интересным выводам.

В свое время еще Нансен установил, что в Северном полушарии свободно дрейфующий лед перемешается со скоростью, равной примерно 2 процентам скорости ветра, и отклоняется при этом на 20—40 градусов вправо от направления ветра. Другой силой, двигающей льды, могут быть морские течения. Визе составил карту теоретически возможного дрейфа с учетом только ветра. Рядом легла линия фактического пути «Св. Анны». Теперь оставалось найти разность. Она и показывала, какие постоянные течения пересекают Карское море, их скорость и направление в разных районах моря.

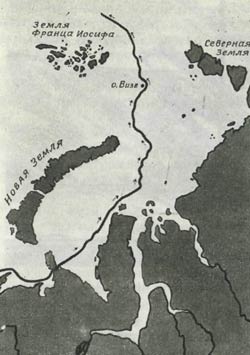

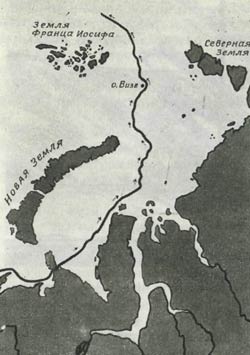

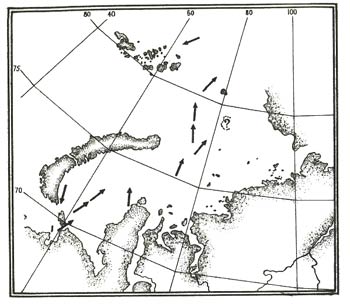

Дрейф «Св. Анны» и остров Визе. (С фотографии.)

Одно обстоятельство оставалось неясным. Между 78°30′ и 80? северной широты дрейф почему-то шел не по правилам. Линия его отклонялась не вправо от направления ветра, а влево. Казалось бы, что судно при всех условиях должно сметаться к востоку, а оно упорно держалось на одном и том же меридиане, будто какая-то пружина отбрасывала его сюда вместе с ледяными полями.

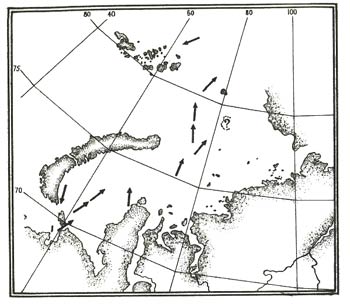

Визе нашел объяснение этому непонятному явлению. Он пришел к выводу: льды встречают на своем пути препятствие, и это препятствие не что иное, как неоткрытая суша. К статье «О поверхностных течениях в Карском море», напечатанной в 1924 году, Визе приложил карту. Предполагаемая земля была обозначена на ней пунктиром со знаком вопроса.

Шли годы. Все чаще корабли бороздили далекие просторы холодных морей. Летом 1930 года была направлена экспедиция в северную часть Карского моря. Почти 300 километров в тяжелых льдах пробивался сюда ледокольный пароход «Г. Седов, чтобы пересечь район, где, по мнению Визе, находилась земля. Уже за 75-м меридианом все чаще встречались разреженные льды и необычные для этой области большие разводья.

Вечером 13 августа в белесом мареве полярного дня на горизонте открылась темная полоса.

Сомнений не было — вот неизвестная земля, та самая, которую шестью годами раньше Визе со знаком вопроса нанес на карту Арктики.

Остров Визе был обнаружен точно на месте, отмеченном ученым. Правда, островок оказался маленьким — площадь его не превышала 50 квадратных километров. Владимир Юльевич одним из первых высадился на этом клочке суши.

«Затерянный среди арктических льдов, — писал он, этот остров производит крайне унылое и безотрадное впечатление. Он низменный, сложен из осадочных пород, поверхность его почти лишена растительности. Крайне бедна и его животная жизнь. Даже птицы, обычно встречающиеся на арктических островах летом в большом количестве, здесь имелись только в единичных экземплярах».

Как бы то ни было, открытие пустынного и неприветливого островка блестяще подтвердило точность научного предвидения и расчета.

Однако Визе был недоволен. Он видел ошибку там, где ее не замечали другие. Маленький островок не мог столь сильно повлиять на дрейф «Св. Анны»; несомненно, что льды где-то здесь встречали более значительное препятствие. После возвращения «Г. Седова» из плавания Владимир Юльевич снова берется за самый тщательный анализ, всех материалов по гидрологии Карского моря. Вскоре он пишет новую статью: «К вопросу об островах/в северной части Карского моря». Через несколько лет открытие острова Ушакова и большого мелководья, пересекающего примерно по 80-му меридиану всю северную часть Карского моря с юга на север (острова Визе, Уединения, Ушакова — это лишь отдельные, выходящие на поверхность моря вершины обширной подводной возвышенности), — это открытие снова подтвердило точность научного анализа Владимира Юльевича.

Карта, составленная в 1924 г. В. Ю. Визе, с указанием предполагаемой земли в Карском море. В 1930 г. эта земля была открыта советской экспедицией и названа «островом Визе». (Стрелки показывают постоянные течения, знак вопроса — предполагаемую землю.).

Его исследования были пронизаны стремлением теснейшим образом связать науку и практику, проложить мост между изысканиями ученых и нуждами мореплавателей. Еще в 1923 году появилась его статья «О возможности предсказания состояния льдов в Баренцевом море», положившая начало новой области арктической науки — теории ледовых прогнозов. Наблюдательных станций в Советской Арктике было тогда чрезвычайно мало. Для уверенного предсказания погоды и ледовой обстановки не хватало круглогодичных наблюдений в ключевых пунктах Арктики. Визе ратовал за расширение сети полярных станций.

Следующее десятилетие в жизни Визе (1928—1937 годы) — это годы кипучей экспедиционной деятельности. Советское государство все активнее развертывает работы по изучению Арктики. Каждый год в ледовых морях появляются экспедиции. Ученые проникают в самые далекие, недавно еще считавшиеся недоступными уголки страны льдов. И каждый год на борту исследовательского корабля уходит в полярные моря Визе. Хотя немало сделано, но впереди еще так много нерешенного! Его неистощимой энергии завидуют молодые сотрудники. Летом — в море зимой—в кабинете заместителя директора Арктического института в Ленинграде он отдается решению новых и новых задач. Бесчисленные шеренги цифр рассказывают ему о температурах и солености вод, о скорости и направлении ветров, о сплоченности льдов, встреченных в пути кораблями. Сотнями часов висят надо льдами самолеты только что родившейся полярной авиации, проводя воздушную разведку огромных пространств. Уже не приходится жаловаться на недостаток исходных наблюдении; многое из остававшегося до сих пор неясным можно теперь уточнить.

Лето 1928 года Визе проводит у восточных берегов Шпицбергена на борту ледокольного парохода «Малыгин». Он руководит экспедицией, направленной советским правительством для поисков и спасения экипажа потерпевшего катастрофу дирижабля «Италия». Тщетны попытки пробиться сквозь тяжелые льды к лагерю итальянцев. Но даже неудача и та обращена на пользу науке. С ледовой площадки у борта «Малыгина» замечательный полярный летчик М. С. Бабушкин совершает смелые разведывательные полеты. Самое важное то, что он садится и взлетает с дрейфующих льдов. Вот оно — новое могучее средство проникновения в глубь полярных стран! В статье «О применении самолета в условиях арктического плавания для целей ледовой разведки» Визе обстоятельно излагает возможности этого нового средства. И еще одним событием ознаменовалось плавание «Малыгина» — здесь Визе впервые начал составлять краткосрочные ледовые прогнозы. Спустя несколько лет они прочно вошли s практику.

В 1929 году ледокольный пароход «Г. Седов» увозит Владимира Юльевича на Землю Франца-Иосифа. В бухте Тихой, где когда-то зимовал Г. Я. Седов, экспедиция водрузила советский флаг и основала полярную станцию, тогда самую северную в мире. Дальше Британским каналом судно проходит на север от острова Рудольфа, побив рекорд свободного плавания в этом районе высоких широт, установленный в конце XIX века итальянской шхуной «Стелла Поларе».

В 1930 году Визе снова на борту «Г. Седова». Экспедиция сменяет персонал полярной станции в бухте Тихой, обследует северную часть Карского моря (тогда и был открыт остров Визe), пробивается сквозь льды к западным берегам Северной Земли. Здесь никогда не ступала нога человека. На низменном островке Домашнем основана еще одна полярная станция — база прославленной североземельской экспедиции Г. А. Ушакова.

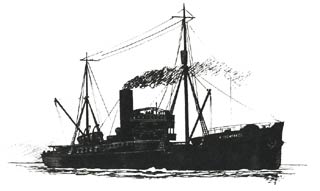

Рейсы «Г. Седова» в 1929 и 1930 годах еще далеко не в полной мере оценены историками Арктики. Именно в этих рейсах в перерывах между исследованиями, за кружкой чая и традиционным «морским козлом» в задушевных беседах и горячих, страстных спорах родились и получили первое признание многие смелые проекты, которые спустя несколько лет принесли заслуженную мировую славу советским полярникам. Именно здесь у О. Ю. Шмидта, у ледового капитана В. И. Воронина, у В. Ю. Визе, У Г. Д. Ушакова оформлялся план сквозного похода по Северному морскому пути из Атлантического океана в Тихий, по пути, покорить который мечтали многие и которым еще никто не смог пройти за одну навигацию.

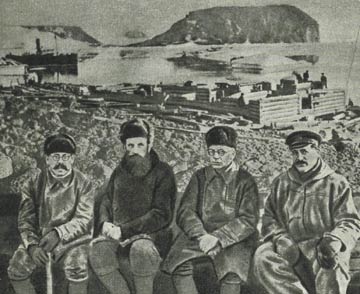

В. Ю. Визе, О. Ю. Шмидт, Р. Л, Самойлович и В. И. Воронин в бухте Тихой в 1929 году. (С фотографии.).

Где-то далеко на юге лежала родная Большая земля. Каждый день радио приносило вести о ее кипучей жизни. Но и здесь, среди полярных льдов, бился такой же пульс творчества. Люди, которым страна доверила покорение неприступных арктических пустынь, готовились к выходу на новый рубеж.

В 1931 году появилась небольшая книжка Визе — «Международный полярный год». Какие мысли занимали тогда ученого?

Кардинальным пунктом для использования естественных производительных сил нашего Севера, — писал он, — есть проблема мореплавания вдоль всей арктической окраины Союза, протяжением около 20 тысяч километров ‘. С этой проблемой, под названием «Северо-восточного прохода», человек уже встретился 400 лет назад. Тогда она была неразрешима, потому что технические средства были недостаточны, чтобы преодолеть преграды, которые человеку ставило суровое полярное море. Теперь мы вооружены много лучше, и то, что казалось безнадежным делом в старину, с успехом начинает осуществляться сейчас… Осуществление морского транспорта по Ледовитому океану есть не только вопрос краевого значения, но и всей экономики Советского Союза, ибо только налаженный транспорт позволит вовлечь далекий Север и его богатства в орбиту нашего большого строительства».

В этой же книжке можно найти и другое предвидение Визе: «Проект устройства постоянного жилья на дрейфующих льдах Центральной Арктики, казавшийся нелепым в те времена, когда Пири совершал свои удивительные походы к полюсу, теперь, после завоевания человеком воздуха и изобретения радио, стал вполне осуществим. Достижение Центральной Арктики па воздухоплавательных аппаратах не представляет собою каких-либо громадных трудностей… Станция, воздвигнутая на льдах Полярного бассейна, вместе со льдом беспрерывно меняла бы свое положение. При помощи радио наблюдатели станции могли бы все время оповещать о своем местоположении, и таким образом смена личного состава станции через год и пополнение запасов продовольствия и снаряжения также оказались бы возможными».

Наступил памятный 1932 год. В историческое плавание вышла экспедиция под начальством О. Ю. Шмидта на ледокольном пароходе «Сибиряков». Свершилось то, во что не верили многие. Северный морской путь был пройден на всем его протяжении за одну навигацию. Кратчайшая морская дорога соединила Атлантический океан с Тихим.

Ледокольный пароход «Георгий Седов».

«Успехи вашей экспедиции, преодолевшей неимоверные нудности,— писали в своем приветствии руководители партии и правительства,— еще раз доказали, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевистская смелость и организованность». Эта телеграмма была адресована в числе других и заместителю начальника экспедиции, руководителю научных работ Владимиру Юльевичу Визе.

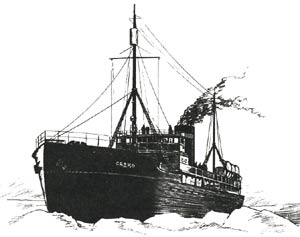

В 1933 году он снова на борту «Сибирякова». Избранный членом-корреспондентом Академии наук СССР, Визе руководил экспедицией, обследовавшей восточную часть Карского моря. Вновь открытая группа небольших островов получила название островов Арктического института. Капитанам судов, направлявшихся через Карское море за лесом в полярный порт Игарку, Владимир Юльевич с борта «Сибирякова» передавал по радио советы, какого курса им следует держаться. Эти рекомендации были основаны на составленных им краткосрочных ледовых прогнозах.

Летом 1934 года Владимир Юльевич совершав второе сквозное плавание по всей Северной морской трассе, на этот раз с востока на запад, из Владивостока в Мурманск, на ледорезе «Литке». Это плавание окончательно развеяло сомнения тех. кто не перил в возможность безопасного и регулярного плавания через ледовые моря. Эпиграфом к заключительной главе своей книги о походе «Литке» Владимир Юльевич поставил слов;! Радищева: «Твердость предприятия, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. О народ, к величию и славе рожденный!».

Ледокольный пароход «А. Сибиряков».

Ледокол «Садко».

В навигацию 1936 года Визе руководит океанографическими исследованиями на ледокольном пароходе «Садко» в северо-западной части Карского моря.

И вот подошел 1937 год. Мощные воздушные корабли двинулись на север, чтобы осуществить высадку на Северном полюсе и основать там первую в истории дрейфующую исследовательскую станцию. Как мечтал Владимир Юльевич быть в числе первых завоевателей полюса! Он имел на это неоспоримое право — ведь в самой идее организации такой станции, в подготовке воздушной экспедиции была немалая доля его исканий и трудов. Но подвело здоровье. Мысленно он сопровождал отважных на всем их пути — от Москвы до полюса, а потом — в героическом дрейфе через Центральную Арктику до южных широт Гренландского моря. Не зря Иван Дмитриевич Папанин называл Владимира Юльевича пятым членом своей полярной экспедиции.

Но разве можно было в такие дни усидеть дома. Через два месяца после блестящей посадки головного самолета М. В. Водопьянова на дрейфующие льды полюса из Архангельска на борту «Садко» ушла в дальнее плавание третья высокоширотная экспедиция под начальством Визе, Никто не подозревал, каким долгим и трудным будет это плавание.

«Садко» в Баренцевом море, (С фотографии.)

В северной части моря Лаптевых в тот год впервые за советское время были подробно обследованы одинокие островки архипелага Де Лонга, затерявшиеся во льдах под 77-й параллелью.

На одном из них, скалистом островке Генриетты, была основана полярная станция.

Затем «Садко» помогал в проводке грузовых судов, оказывал помощь гидрографической шхуне «Хронометр», выброшенной штормом на отлогий берег.

А глубокой осенью льды пленили и «Садко» вместе с двумя другими ледокольными пароходами — «Г. Седовым» и «Малыгиным». Неумолимый дрейф понес караван далеко на север.

Корабли стали на зимовку. Погасли котлы, остановились судовые машины. Кубрики и каюты отапливали самодельными камельками, изготовленными из металлических бочек. Вскоре кромешная тьма полярной ночи скрыла «Город Трех Кораблей». Участились сжатия. Не раз аварийная тревога поднимала на ноги весь экипаж. Трещины разрывали стропы, соединяющие корабли. Кончался запас угля, иссякала энергия аккумуляторов. Связь с Большой землей пришлось ограничить до предела. Но, так же как на льдине станции «Северный полюс», дрейфовавшей на другом конце Арктики, на севере моря Лаптевых изо дня в день велись обширные исследовательские работы. Они не прерывались ни в дни пурги, ни в дни сжатий, угрожавших самому существованию кораблей.

В апреле 1938 года большинство участников невольного дрейфа были вывезены самолетами на материк. В числе их был и Визе. К тому времени экспедиция И. Д. Папанина тоже завершила свой дрейф и благополучно вернулась на Большую землю. Осенью «Садко» и «Малыгин» были выведены из арктического плена ледоколом «Ермак». А «Г. Седов» остался дрейфовать в Полярном море…

Снова шли годы. Владимир Юльевич с неиссякаемой энергией занимался обобщением накопленных наблюдений, подготовлял новые научные работы. Природа Арктики, еще недавно наполненная, казалось, только враждебными человеку силами, теперь отступала под натиском человеческого разума.

Новые работы Визе имели значение не только для глубокого познания Арктики, для моряков и летчиков, осваивавших Северный морской путь, но и для боевых действий на Севере в дни Великой Отечественной войны. Правительство наградило ученого вторым орденом Ленина, ему были вручены медали «За оборону Заполярья» и «За победу над гитлеровской Германией».

Смелость и глубина, проникновение в самые сложные закономерности природы отличали новые капитальные исследования маститого ученого. Его монография «Основы долгосрочных ледовых прогнозов для арктических морей» обобщила многолетний опыт самого Визе, его учеников и последователей, совершенствовавших теорию и методику новой науки. За этот труд ученый был удостоен Сталинской премии. Важные связи, ставящие изменения ледового режима Арктики в прямую зависимость от солнечной активности, были вскрыты в работе «Колебания солнечной деятельности и ледовитость арктических морей». Закономерности формирования климата Центрального полярного бассейна освещались в монографии «Результаты метеорологических наблюдений дрейфующей экспедиции на ледокольном пароходе «Г. Седов», Особенности ледового режима Карского моря, остававшиеся до последнего времени неясными, нашли расшифровку в труде «Дрейф льдов в Карском море в зимнее время и влияние его на ледовитость». Своеобразные явления, возникающие вблизи кромки льдов, были объяснены в работе «Гидрометеорологические условия в области кромки».

А когда приходило время отдохнуть, Владимир Юльевич с юношеским пылом работал над историей полярных исследований. Так вышли в свет: новое издание «Морей Советской Арктики» — обстоятельный труд, освещающий историю исследований советского сектора Арктики с древнейших времен до наших дней; книга «Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII—XIX веков» — краткий биографический словарь замечательных русских землепроходцев, проложивших первые пути в Арктике; «Успехи русских в исследовании Арктики»; книга «На «Сибирякове» и «Литке» через полярные моря» и многие другие.

В 1950 году за выдающиеся работы в области метеорологии, океанографии, географии и истории полярных исследований Визе присуждается Большая золотая медаль Всесоюзного географического общества.

Тяжелый недуг унес Владимира Юльевича в возрасте 66 лет. Четыре десятилетия он неутомимо трудился на поприще полярных исследований. До последних дней сохранил он свежесть мысли, оптимизм, ненасытную жажду знания и любовь к прекрасному, будь то красота природы или красота столь близкой ему музыки.

О Владимире Юльевиче Визе, его благородном служении науке, о жизни, отданной призванию, всегда будут напоминать и его книги — добрые помощники арктических исследователей — и многие приметные места Советской Арктики, носящие его имя.