Каких только врагов нет у рыб! До рыб падки звери, птицы, рыбы, земноводные, водные насекомые и даже растения.

Да, да! Как ни странно, есть растения, поедающие рыб. Вот перед нами пузырчатка. У нее между листьями спрятаны пузырьки. Внутри пузырьки пустые и имеют отверстия, закрывающиеся крышкой. Перед отверстием — волоски, привлекающие рыбок. Попав в пузырек, малек уже не может из него выбраться: крышечка сразу захлопывается, а внутренние стенки пузырька, покрытые колючками, точно челюсти хищной рыбы, удерживают жертву.

Иначе ловит новорожденных рыбешек водное растение алдравандна. Ее листья состоят из двух складывающихся, подобно створкам ракушки, половинок. Когда малек прикасается к внутренней поверхности листьев, покрытых волосками, створки смыкаются — и неосторожная рыбка оказывается в западне.

Опасны для рыб бактерии. Они вызывают многочисленные болезни. Хорошо, что у рыб есть лекарство для борьбы с опасными невидимками, — слизь рыб содержит антибиотики, убивающие многих бактерий.

Вредят рыбам различные паразиты: они разрушают кровь, жабры, кишечник, мозг. Особенно распространены черви-паразиты. Сосальщики поселяются в жабрах, на коже и высасывают у рыб кровь. Ленточные черви паразитируют в теле рыб. Своеобразно размножение этих червей.

Ремнец откладывает яички в кишечнике чаек и других рыбоядных птиц. Яички вместе с пометом попадают в водоем. Здесь их проглатывают мелкие рачки диатомусы, в организме которых из яичек выводятся личинки. Зараженных рачков поедают рыбы. Личинки ремнеца из кишечника рыбы проникают в полость ее тела, где превращаются во взрослых червей. Из тела рыбы черви попадают в желудок рыбоядных птиц, и круговорот повторяется.

Кошачья двухустка поселяется в печени кошки, собаки, человека. Там же она откладывает яйца. Через кишечник яички попадают в почву и дождем смываются в озера и реки. В воде из яиц выходят личинки. Они плавают и, найдя улитку, забираются в ракушку. В теле улиток эти личинки изменяются и превращаются в хвостатых. Рыбы поедают улиток, а вместе с ними и хвостатых личинок. Они проникают в мышцы и внутренние органы рыб. Съев недожаренную и недоваренную рыбу, человек, собака проглатывают живых личинок. Прободав стенки кишечника, двухустка путешествует по телу и добирается до печени. Поражая печень, она вызывает тяжелые заболевания.

Часто паразитирует на рыбах лентец широкий. Первые хозяева лентеца — собака, кошка. В их кишечнике лентец отделяет созревшие членики, в которых находятся яйца. Из попавших в воду яичек выходят личинки с крючочками. Найдя в воде рачка циклопа, личинка растет в его теле и превращается в удлиненную личинку. Дальнейшее развитие личинки проходит в теле рыб, проглотивших циклопа.

От мирных рыб заражаются хищные. Человек может заразиться, съев полусырую рыбу. Лентец широкий — самый длинный из паразитов — до 12 метров, он имеет несколько тысяч члеников. Заражение лентецом сильно истощает организм и вызывает боли в кишечнике.

Не щадят рыб головоногие моллюски — кальмары и каракатицы. Обладая «гидрореактивными двигателями», они могут развивать огромную скорость и без труда догоняют самых быстрых рыб.

Встречаются вредители и среди ракообразных. Свирепый хищник — крошечный циклоп, он нападает на беспомощных личинок рыб и объедает их плавники.

Есть рачки-паразиты, которые прикрепляются крючками к голове и жабрам рыб и питаются их соками.

Большие охотницы до икры и маленьких рыбок зеленые лягушки. В некоторых заболоченных водоемах они уничтожают до пятидесяти процентов мальков! Поедают молодь рыб саламандры и тритоны.

Приходится рыбам опасаться и змей. В наших водах ловко ловит рыбу водяной уж. В тропиках встречаются морские рыбоядные змеи. Они очень ядовиты: человек, укушенный змеей ластохвостом, умирает через несколько часов.

Крабы, раки обычно поедают только больную и мертвую рыбу. Однако крабы-плавунцы ловят и живых рыб.

Известно, что рыбы кормятся насекомыми и их личинками, но кто бы мог подумать, что насекомые, в свою очередь, поедают живых рыб. Оказывается, много мальков уничтожают жуки-плавунцы и их личинки, водяной скорпион, личинки стрекоз. Взрослых рыбок убивает своим ядом гладыш.

Рыбы входят также в меню иглокожих — морских звезд и морских ежей. В тропических реках и озерах много рыбы пожирают крокодилы. Исключительно рыбный стол у индийского крокодила гавиала. Не брезгуют рыбой нильский крокодил и обитающий в Южной Америке аллигатор.

Медлительность черепах на суше вошла в поговорку, в воде же многие черепахи могут посоревноваться в скорости плавания с рыбами. Легко догоняют рыб и лакомятся ими морские черепахи — кожистая, каретта. В Китае черепах даже ловят удочкой, насаживая на крючок живую рыбу.

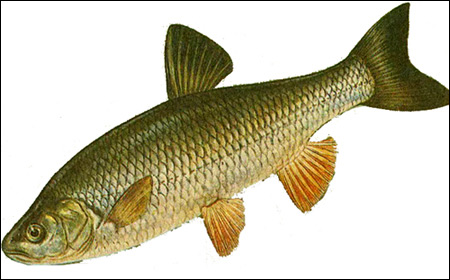

Среди рыб чуть ли не половина хищников. Одно только перечисление рыб, поедающих других, заняло бы несколько страниц. Но иногда даже мирные рыбы становятся хищными. Голавль весной и летом питается червями, насекомыми, растительной пищей, а осенью не прочь закусить пескарем или другой мелкой рыбешкой. Сазан обычно поедает растительную пищу и моллюсков, но при недостатке такой пищи не брезгует и рыбой. Сиги почти круглый год кормятся мелкими рачками, моллюсками, а весной, когда в водоемах наблюдается недостаток их обычной пищи, они охотятся за снетком, корюшкой и собственной молодью. На этом основана подледная ловля сигов на блесну.

Желтополосая рыба-ангел (Pomacanthus paru)

Иногда огромной акуле может быть опасна совсем маленькая рыбка. У побережья Южной Америки водится рыбка диодон макуоатус. Проглоченная акулой, она своим острым носом пробуравливает желудок и бок хищницы и выходит на свободу, а акула при этом погибает.

Вред, приносимый хищными рыбами, часто преувеличивают. Например, раньше полагали, что щуке, для того чтобы прибавить в весе на один килограмм, нужно проглотить более 25 килограммов рыбы! Это неверно. Установлено, что для увеличения веса на один килограмм ей достаточно съесть 3-3,5 килограмма рыбы. Да и ловят-то хищники главным образом больную или слабую рыбешку, а это способствует росту здорового поколения.

В природе хищники чаще всего оказываются полезными. Вот общеизвестный пример из жизни птиц. В Норвегии захотели увеличить количество ценных промысловых птиц — белых куропаток. Для этого в районе гнездования куропаток уничтожили почти всех нападающих на них хищных птиц. В первые годы поголовье резко увеличилось. Но затем промысел стал падать, и вскоре куропатки почти исчезли. Выяснилось, что хищные птицы поедали больных, слабых птиц, и это препятствовало распространению среди них эпидемических болезней.

Рыбоводы учитывают пользу хищных рыб и запускают щук в водоемы, где разводят карпов. И там, где есть щуки, карпы растут быстрее, чем в прудах без хищников. Конечно, количество щук должно быть ограниченным, иначе они уничтожат и всех здоровых карпов.

Рыбой питаются многие птицы. Крупную рыбу ловят скопа, орлан-белохвост. Часами птицы-рыболовы описывают круги над рекой или озером. Увидев рыбу, они камнем падают в воду и тотчас же поднимаются в воздух с трепещущей добычей в когтях. По рассказам, скопа иногда так глубоко запускает когти в добычу, что не может их вовремя вытащить, и рыба топит своего врага.

Гагары, чомга, крохаль ловят рыбу, глубоко ныряя под воду. На Тоболе мне довелось наблюдать, как крохаль долго нырял в глубоком омуте. Я застрелил крохаля и в его желудке обнаружил 14 только что проглоченных ершей. Как известно, ерши держатся на дне — глубина омута была около 10 метров, — следовательно, крохаль охотился на глубине не менее 8- 9 метров.

Еще глубже ныряют за рыбой буревестники. В Черном море они достают хамсу с семидесятиметровой глубины.

Утка-кряква, серая, шилохвост, чирок специально за рыбой не охотятся, но при случае не пропустят проплывающую мимо плотичку или копающегося в иле карася. Прежде в Западной Сибири уток ловили даже на верховые переметы, наживленные рыбой. Теперь этот варварский способ запрещен.

Так же подкарауливает добычу зимородок. Только он охотится не «взабродку», а высматривает рыбу с нависшей над самой водой ветки. Заметив добычу, зимородок вытягивает шею, наклоняется вперед и камнем бросается в воду. Несмотря на небольшие размеры, зимородку, чтобы насытиться, нужно много рыбы. По наблюдениям в одном из прудов, зимородок за время от восхода солнца до полудня выловил 14 форелей длиной от 7 до 12 сантиметров.

Иначе охотятся пеликаны. Собравшись на отмели большой партией, они окружают косяк рыб и хлопают по воде крыльями. Испуганная рыба бросается к берегу, а за ней, постепенно сближаясь, двигаются охотники. Когда добыча оказывается на мели, пеликаны пускают в ход свои совкообразные клювы, и редкой рыбе удается спастись.

Много рыбы уничтожают бакланы. Взрослый баклан съедает в день до килограмма. В Китае, в Японии бакланов приручают и используют для добычи рыбы. Перед ловлей рыбак привязывает баклана на шнурок. На шею птице надевают металлическое кольцо, которое не дает ей проглотить рыбу. Бакланов на шнурке пускают в реку, они ныряют и, схватив рыбу, задерживают ее в клюве или в зобу. Рыбак подтягивает птицу в лодку и вытряхивает из зоба добычу. Охотятся с бакланами обычно ночью при свете факелов.

Почти исключительно рыбой питаются птицы, гнездящиеся колониями. Подсчитано, что чайки, кайры, чистики, поморники только в одном Перу ежегодно уничтожают более пяти миллионов килограммов рыбы.

Своеобразно добывают рыбу поморники. Увидев, что чайка схватила рыбу, морской разбойник преследует ее до тех пор, пока та не выбросит пойманную добычу. Тогда поморник хладнокровно подбирает рыбу, съедает ее и вновь высматривает жертву для грабежа.

Враги рыб есть и среди млекопитающих. Из китов, обитающих в наших водах, около половины питается планктоном, а остальные поедают мелкую рыбу. Обычно они следуют за косяками сельдей, сардин, анчоусов, производя в них большие опустошения. Немало нужно рыбки, чтобы насытиться такой махине!

Рацион других китообразных — белухи, нарвала — состоит из более крупных рыб. Они охотятся за кетой, горбушей, треской, а нарвал также за камбалами, ската-уи. Большинство дельфинов поедает мелкую рыбу. Только кровожадный хищник — косатка — нападает на любых животных, обитающих в воде. Косатки разрывают на части даже огромных акул и съедают их.

Много рыбы уничтожают тюлени. За день взрослый тюлень съедает около десяти килограммов рыбы. В одном Каспийском море ‘тюлени ежегодно уничтожают около миллиона центнеров рыбы.

Исключительно рыбой питается выдра. Она великолепно плавает, ныряет, и рыбе, обнаруженной хищницей, редко удается спастись. Подчас выдра ловит много больше рыбы, чем может съесть. В омутах небольших речек, вблизи мест, где поселилась выдра, рыба почти совершенно исчезает.

Не брезгует рыбой и норка. Этот запасливый зверек заготавливает пищу впрок. В кладовых норки, наряду с лягушками, часто находят и рыбу.

Никто не мог бы подумать, что крошечная водяная землеройка-кутора опасна для крупных рыб. Но оказывается, она может оседлать даже крупного леща и прокусить у него затылок.

Белый полярный медведь больше всего любит тюленину, но с удовольствием закусывает и рыбой.

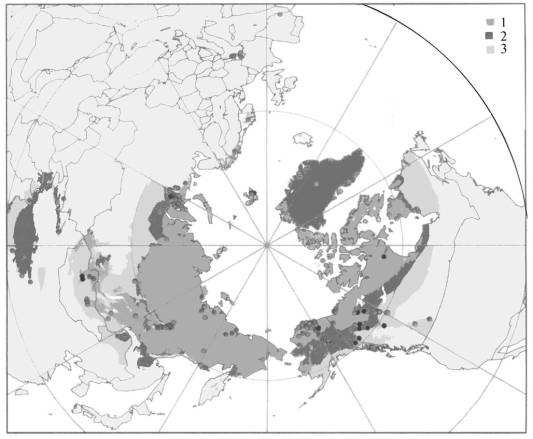

Для бурого медведя рыба лакомство, но плотно пообедать рыбой ему удается только на Дальнем Востоке, во время хода кеты и горбуши. Там осенью на берегах нерестовых речек собираются косолапые рыболовы со всей окрестной тайги.

Много рыбы гибнет и при неразумном хозяйничанье человека, но об этом речь впереди.

Литература: Сабунаев Виктор Борисович. Занимательная ихтиология, 1967