Биосфера, или сфера жизни, включает заселенные живыми организмами части атмосферы и литосферы, а также почти всю гидросферу. Это совокупность всех живых организмов — «от крохотной эвглены до гигантской секвойи, от микроскопического кокка до исполинского кита» и их среды обитания. Бактерии обнаруживаются в атмосфере до высоты в несколько десятков километров, в земной коре — в среднем до 60 м; некоторых бактерий находят в 600-метровых скважинах, а в океанических впадинах — даже на глубине в тысячи метров. В таком понимании биосфера (организмы и их среда) пространственно очень близка понятию «географическая оболочка».

Когда же возникло живое вещество, покрывшее сейчас почти сплошной пеленой всю поверхность земного шара?

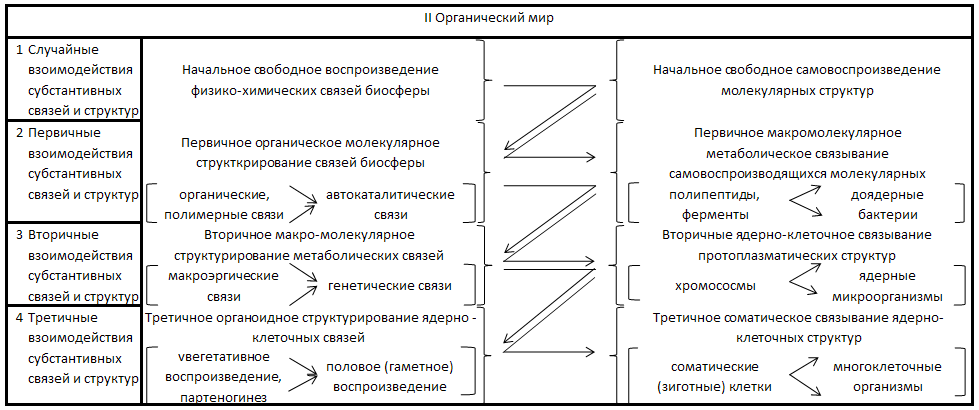

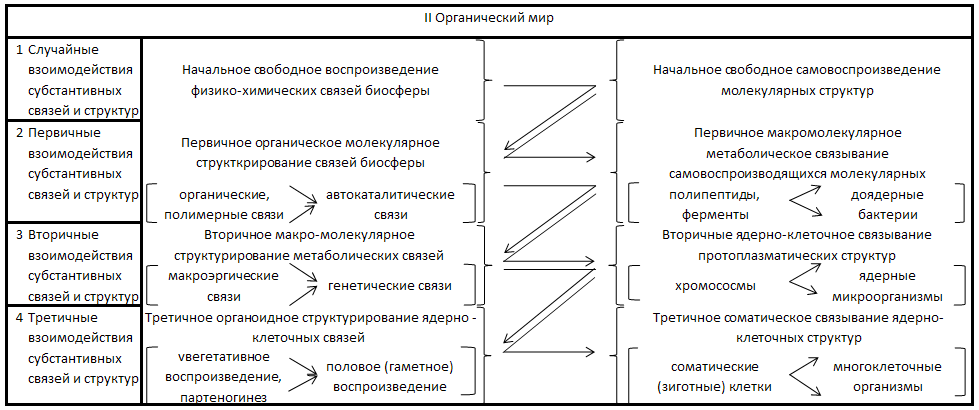

Согласно наиболее разработанной в наше время гипотезе, образование простейших органических соединений из веществ атмосферы — метана, аммиака, водорода и паров воды — происходило под влиянием анергии ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и высокой температуры. Возникали молекулы простейших углеродсодержащих соединений — белков. В дальнейшем они объединялись во все более сложные комплексы. Далеко не все детали этого процесса выяснены. Однако, несомненно, что потребовалось длительное эволюционное развитие органического вещества, прежде чем оно приобрело особенности живой материи.

Средой возникновения жизни были воды первичного океана, представлявшие собой природные растворы органических соединений. В процессе эволюции простейшие органические вещества постепенно образовывали сложные системы, так называемые коацерваты (coaeervatus по-латыни — «накопленный», «собранный»). Они представляли богатую коллоидами жидкость, отделявшуюся от среды в виде капель. Каждая капля обладала определенной индивидуальной структурой. В массе коацерватных капель на протяжении миллиона лет шел естественный отбор наиболее устойчивых. Бесчисленное количество их разрушалось, растворившись в водах океана. В процессе длительного естественного отбора сохранялись лишь те капли, которые при распаде на дочерние не теряли особенностей своей структуры, т. е.

имели способность к самовоспроизведению. С возникновением этой способности коацерватная капля превратилась в живой организм.

Первичные живые организмы, как установлено, были гетеротрофами — они использовали для питания уже готовые органические вещества, возникшие задолго до появления жизни. Лишь позднее возникли автотрофы — организмы, создающие органическое вещество в процессе фотосинтеза.

Одними из самых первых представителей жизни на Земле (из ныне живущих) были сине-зеленые водоросли. В свое время они быстро завоевали не только водную оболочку планеты, но и расселились по всей поверхности суши, дав начало более высоким проявлениям жизни. Не так давно в Южной Африке при раскопках были найдены отпечатки и окаменевшие остатки организмов, подобных водорослям, возраст которых превышает 3,2 млрд. лет.

В процессе развития первоорганизмы усложнялись, появились бактерии, а затем и простейшие с известковым или кремневым скелетом. Далее возникли древнейшие многоклеточные (губки). Развиваясь, организмы изменялись сами и существенно изменяли окружающую их среду. Жизнь стала неотъемлемой чертой нашей планеты.

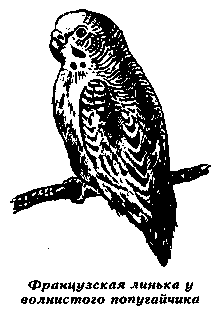

Как поразительна приспособленность жизненных форм, выработанных в процессе эволюции за сотни миллионов лет, к различным, даже на первый взгляд предельно неблагоприятным, условиям! Живые существа обитают и на высочайших горных вершинах в условиях вечного холода при давлении воздуха, составляющем у5 его значения у поверхности Земли, и в едва не кипящей воде гейзеров, в вечной темноте и сырости подземных пещер, и под огромным давлением на дне океанических впадин. Споры некоторых бактерий выдерживают нагревание в сухой среде до 180°, а другие не гибнут в течение 10 часов в жидком водороде при температуре -253°. Имеются дрожжевые грибки, которые переносят давление до 8000 атмосфер, споры и семена, сохраняющие в состоянии анабиоза жизнеспособность почти в полном вакууме.

Однако при всем многообразии форм жизни и несмотря на широкое их распространение, масса живого вещества на Земле относительно невелика.

В литературе приводится такое образное сравнение: если всю литосферу представить в виде каменной чаши весом 5 кг, то вся гидросфера весила бы около 0,5 кг, столько же весила бы атмосфера, а вес живого вещества был бы равен весу почтовой марки.

При сравнительно небольшой массе живого вещества геологический эффект его деятельности колоссален, потому что она проявляется непрерывно и в течение длительного времени. В. И. Вернадский называл живое вещество самой мощной геологической силой биосферы: «Живое вещество охватывает и перестраивает все химические процессы биосферы, действенная его энергия по сравнению с энергией костного вещества в историческое время огромна».

Появление зеленых растений было важным этапом в развитии органического мира. Реакция фотосинтеза в зеленом листе (при участии хлорофилла, использующего солнечную энергию) — одна из основ жизни. На изучение процесса фотосинтеза направлены усилия многих ученых: ведь овладение им сулит изобилие пищи.

Объясняя суть реакции фотосинтеза, К. А. Тимирязев почти 100 лет назад образно описал две стороны фотосинтеза — превращение вещества и превращение энергии: «Когда-то на Землю упал луч Солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь об него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал крахмал. Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после долгих странствований, отложился, наконец, в зерне в виде крахмала или в виде клейковины.

В той или иной форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы. И вот теперь атомы углерода стремятся в наших организмах вновь соединиться с кислородом, который кровь разносит во все концы нашего тела. При этом луч солнца, таившийся в них в виде химического напряжения, вновь принимает форму явной силы. Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу».

Суммарная формула фотосинтеза: mC02 + nH20 = Cm(H20)n + m02.

С помощью солнечной энергии растения разлагают воду и углекислый газ, выделяют свободный кислород и синтезируют углеводороды, которые мы получаем в виде белков, жиров и углеводов. Выделение свободного кислорода происходит почти целиком в результате разложения воды.

За год растения суши и океана усваивают около 5- 1010 т углерода, разлагают 1,3 • 1011 т воды, выделяют 1,2-1011 т молекулярного кислорода и запасают 4′Ю11 ккал солнечной энергии в виде химической энергии продуктов фотосинтеза, что в 100 раз превышает современную годовую выработку энергии всеми электростанциями мира. Созданные растениями органические вещества обладают большим запасом внутренней энергии, способной высвобождаться при последующих окислительных процессах.

Образование живого вещества может происходить также с помощью химических реакций и без использования прямой солнечной энергии, в процессе так называемого хемосинтеза (у бактерий). При этом процессе также поглощается углекислый газ, но молекулярный кислород не выделяется, так как в качестве «донора» водорода бактерии используют не воду, а сероводород и другие восстановители. Хемосинтез бактерий — важный источник корневого питания растений, хотя роль его в создании общей массы живых организмов по сравнению с ролью фотосинтеза невелика.

Растительность суши и моря использует для фотосинтеза ничтожную долю солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, — около 1%. Но именно она, растительность, создает основное количество органического вещества, в 100 раз превосходящее массу животных. Ее ежегодная продукция составляет в сухом весе около 200 млрд. т; из них 129 млрд. т дает растительность суши (в том числе 79 млрд. т — леса) и 70 млрд. т — водная растительность.

Общее преобладание массы растений на суше над массой животных не случайно, так как растения создают органическое вещество из неорганического. Животные же могут существовать, только потребляя органическое вещество, накопленное растительным миром, и, будь их больше, им бы не хватило пищи.

Как мы видим, процесс накопления живого вещества протекает неодинаково в различных природных условиях. Общий вес растительности в океане значительно меньше веса растительности суши. Это объясняется менее благоприятными там условиями для развития органической жизни, которая концентрируется главным образом в узкой береговой зоне, где воды обогащаются питательными веществами, приносимыми с суши.

Вместе с тем в океане в отличие от суши биомасса животных примерно в 28 раз больше биомассы растений, что объясняется крайне высокой продуктивностью фитопланктона, «оборачиваемостью» его биомассы много раз за год.

Потенциальные возможности увеличения массы живого вещества размножением чрезвычайно велики. Например, потомство одного одуванчика, если бы все его семена развивались, могло бы через 10—12 лет заселить сушу, а потомство одной бактерии в состоянии в течение 108 часов достичь 1036 особей и заполнить Мировой океан. Но фактически рост биомассы намного скромнее, так как выживает лишь ничтожная часть зарождающихся организмов. Именно гибель массы организмов и способствует быстрому обмену веществ.

И все же, несмотря на природную тенденцию биомассы к постоянному и непрерывному увеличению, человечество за время своего существования, особенно за последние 300 лет, сократило ее общий вес примерно на четверть.

Как уже упоминалось, биосфера оказывает могущественное влияние на развитие других оболочек Земли. Велика ее роль, например, в изменении химизма атмосферы. Фотосинтезирующие организмы за 3,5 млрд. лет своего существования извлекли огромные количества углерода (около половины его запасов вошло в земную кору в виде карбонатов) и освободили большие массы кислорода, так как усвоение 1 т углерода сопровождается выделением 2,7 т кислорода. Почти все 280 трлн. т его, содержащихся в атмосфере, биогенного происхождения.

Влияние живого вещества сказалось и на литосфере, где многие процессы выветривания происходят под его воздействием. С живыми организмами также связано перемещение и накопление в поверхностном слое земной коры различных элементов: углерода, кислорода, кальция, фосфора, серы, меди и др. При участии организмов создаются осадочные породы (известняки, мел, некоторые кремневые породы, фосфориты, угли, торф, нефть), многие руды, а также гумусовые сапропелевые и нефтяные битумы.

Запасы органического вещества в земной коре огромны. Они во много раз превосходят живое органическое вещество. Так, запасы углерода в ископаемых каменных углях, горючих сланцах, торфе и других породах составляют около 10 трлн. т, т. е. в среднем 200 т на 1 га земной поверхности.

Но в биосфере наряду с образованием и накоплением живого вещества повсеместно происходит и противоположный процесс — превращение сложных органических соединений в простые минеральные (углекислый газ, воду, метан и др.). Эти противоположные процессы тесно связаны между собой и образуют единый биологический круговорот элементов. Круговорот веществ между растениями и средой называют малым в противоположность большому геологическому круговороту — между мантией и земной корой.

Биологическому круговороту присуща в основном созидательная функция. Он создает органическое вещество. Чем интенсивнее биологический круговорот, тем более продуктивными становятся растительные формации.

Однако наши знания общих законов проявления и развития биологического круговорота еще далеко не полны. А между тем человечество уже не может удовлетвориться естественной продуктивностью многих ландшафтов. Практика ждет новых приемов и способов интенсификации биологического круговорота. Особенно велико значение круговорота углерода, азота и кислорода.

Углерод, фиксированный в процессе фотосинтеза, рано или поздно возвращается в атмосферу при разложении мертвого органического вещества. Леса не только основные потребители углекислоты на суше, они и главный резервуар биологически связанного углерода. В них сосредоточено до 500 млрд. т этого элемента, что равно примерно % его запаса в атмосфере (700 млрд. т).

Регулятором содержания углекислого газа в атмосфере служит и Мировой океан, где характер круговорота углерода иной. Растительный планктон, выполняющий здесь роль первичного фиксатора углекислоты, поедается зоопланктоном, который в свою очередь служит пищей для рыб и более крупных животных. Мертвые организмы, опускаясь в глубь океана, быстро разлагаются и превращаются в растворенное органическое вещество. Лишь небольшая часть их, достигая дна океана, консервируется там в виде сапропелей.

Таким образом, наземные растения и морской фитопланктон — основные звенья системы круговорота углерода в биосфере.

Круговорот азота, так же как и углерода, охватывает все области биосферы. Запасы этого элемента в атмосфере практически неисчерпаемы (78% ее объема), но растения усваивают только его соединения с водородом или кислородом. Процесс перехода свободного азота атмосферы в связанный, который растения берут из почвы, совершается благодаря определенным видам бактерий и некоторым водорослям. За год бактерии могут связывать в почве на площади 1 га 20—50 кг азота.

Сейчас человек активно вмешался в круговорот этого элемента. На обширных площадях выращивают бобовые культуры, способные его связывать. Разработаны для этого и промышленные установки. Они уже производят ежегодно примерно 30 млн. т фиксированного азота, что на 10 % больше, чем давала вся наземная растительность до появления сельского хозяйства.

При отмирании растений и животных азот переходит в атмосферу.

Кислород входит в состав почти всех важных для жизни молекул. Весь кислород атмосферы проходит через живое вещество примерно за 2 тыс. лет. Это скорость его круговорота. Вмешательство человека здесь не менее активно, чем в круговорот углерода и азота. При сжигании угля и нефти происходит связывание кислорода воздуха. Уже в настоящее время на промышленные и бытовые нужды ежегодно расходуется 23% кислорода, освобождаемого в ходе фотосинтеза. По некоторым подсчетам, к 2000 г. весь продуцируемый кислород будет сгорать в топках и дефицит его придется преодолевать усилением фотосинтеза.

Ниже, в главе 4, мы еще вернемся к некоторым важным процессам, происходящим в природной среде под все возрастающим влиянием деятельности человеческого общества.