Рыбы — наиболее древние первичноводные челюстноротые позвоночные, способные жить только в воде. Большинство рыб — подвижные, хорошие пловцы. Основной тип поступательного движения — боковые волнообразные движения всего тела или только мощного хвоста. Парные плавники — грудные и брюшные — выполняют функцию стабилизаторов, несущих плоскостей, рулей и реже — органов движения; непарные плавники обеспечивают устойчивость тела.

Высокая активность рыб, маневренность их движений связаны не только с совершенствованием двигательной системы, но и развитием головного мозга и органов чувств. Пищеварительный тракт дифференцирован: у большинства видов обособляется желудок, кишечник подразделяется на тонкий и толстый отделы. Дышат жабрами: у видов, обитающих в водоемах с недостатком кислорода, формируются добавочные органы дыхания, способные усваивать атмосферный кислород. Один круг кровообращения; у двоякодышащих рыб намечается образование второго, легочного, круга кровообращения. В коже возникают защитные костные образования — чешуи, иногда имеющие сложное строение; у некоторых видов чешуи редуцируются. В коже много слизистых желез. Хорошо развиты органы боковой линии.

В современной фауне насчитывается около 20-22 тыс. видов рыб (вариации в числе видов определяются различиями взглядов на видовую самостоятельность отдельных форм). Распространены по всем водоемам земного шара. Некоторые виды приспособились к жизни в периодически мелеющих и даже полностью пересыхающих водоемах (караси, вьюны, двоякодышащие африканские рыбы p. Protopterus и др.). Населяют водоемы с разной соленостью воды, кроме пересоленных, и с разным температурным режимом. Некоторые виды (карась, линь и др.) выдерживают промерзание водоемов, а замечательная калифорнийская рыбка Cyprinodon macularis (из карпозубообразных) живет в горячих источниках при температуре воды около 50° С. Илистые прыгуны (p. Periophtalmus), живущие в прибрежных тропических водах, охотясь за насекомыми, выходят из воды и ползают и прыгают по илу и наклонным стволам деревьев, передвигаясь при помощи хвоста и грудных плавников.

Разнообразию заселенных рыбами водных биотопов соответствуют большие различия величины, формы тела и образа их жизни. Среди рыб есть такие великаны, как китовая акула — Rhincodon typus — до 20 м длины и массой 15-20 т, скат — Manta массой до 2-3 т при поперечнике диска 7 м. Живущая в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей белуга — Huso huso и населяющая бассейн р. Амура калуга — H. dauricus достигают 5,5 м длины и массы до 1,5 т. Широко распространенная по Мировому океану, включая и умеренные воды, меч-рыба — Xiphias gladius достигает 4 м длины и имеет массу более 3 ц, а голубой тунец — более 3 м длины и массу 5 ц. С другой стороны, бычок Mistichthys luzoensis (Филиппины) не превышает 1,5 см длины, а морская собачка из рода Schindleria достигает половой зрелости при длине в 1,2 см. В Каспийском и Азовском морях живут бычки Hyrcanogobius, созревающие при длине в 2,1-2,4 см.

В наше время рыбы — господствующая в водных биоценозах группа животных. Наряду с китообразными и крупными головоногими моллюсками они завершают цепи питания, являясь конечными (основными) потребителями водных организмов. Велико значение рыб как пищевых объектов, дающих ценное мясо и жир.

Формирование биологических типов (жизненных форм) рыб шло под знаком приспособления к водной среде, движение в которой встречало значительное сопротивление. При больших скоростях плавное обтекание водой поверхности тела превращается в вихревые возмущения (турбулентность) пограничного слоя, увеличивая сопротивление движению. Поэтому важное значение имеют гидродинамические особенности тела. Размеры рыбы, форма ее тела и соотношение частей эволюционно определялось местом обитания вида, характером движения, составом пищи и способом ее добывания. Внешний вид формировался и под контролем отношений к особям своего и других видов: сигнальная, маскировочная (криптическая) или демонстрационная (апосематическая) окраска и форма тела или его частей.

Огромное разнообразие видов рыб (два сейчас существующих класса — хрящевые, и костные — составляют около 50% всех видов современных позвоночных) может быть сгруппировано в относительно небольшое число экологических типов, отличающихся местом обитания, характером питания и образом жизни (поведением).

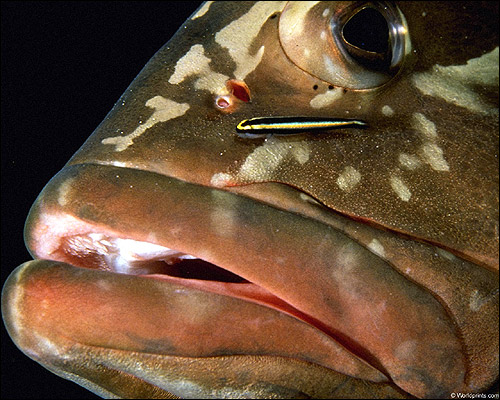

Амфиприон-клоун, или клоун-перкула (Amphiprion percula)

По местам обитания различают морских и пресноводных рыб. Промежуточное положение занимают проходные рыбы, большую часть жизни проводящие в море, а размножающиеся в пресных водах (анадромные виды, например лососи) или, наоборот, для размножения уходящие в моря (катодромные виды — речные угри). Многие рыбы все или большую часть времени проводят в движении, держась в толще воды, — это нектонные (пелагические) рыбы; они обычно обладают торпедообразным телом и высокой плавучестью. Среди нектонных пелагических рыб можно выделить такие жизненные формы (экологические типы).

1. Активные охотники, хищники-рейдеры, ведущие поиск на широких просторах морей своей основной добычи — стайных, реже одиночных рыб среднего и крупного размера. Обычно держатся одиночно или небольшими группами, но почти всегда в пределах возможной сигнализации (прямой или эстафетной), что позволяет быстро собираться большими группами при обнаружении обильной добычи. Отличаются высоким развитием органов чувств, особенно средств дальней связи и сложным поведением. Представители — наиболее хищные акулы Carcharinus glaucus, Isurus oxyrhunchus и др., крупные осетровые Huso, Acipenser, тунцы Thynnus, Axias, меч-рыба Xiphias gladius, парусники Istiophorus.

2. Мирные пастбищники-кочевники (номады), питающиеся планктоном и (или) мелкими стайными нектонными рыбами. Среди них есть медленно плавающие гиганты — акулы планктоеды (Cetorhinus tnaximus, Rhincodon), крупные скаты (Mania birostris, Ceratopterus vampirus) и огромная костная луна-рыба (Mola mola), держащиеся небольшими скоплениями (до 30 особей) или одиночно. Сюда же относятся стайные рыбы средних и мелких размеров, держащиеся подчас огромными и плотными стадами (сельди, анчоусы и многие другие рыбы-планктоеды). Для группы в целом характерна высокая согласованность поведения в группе (стае).

Все нектонные рыбы — хорошие пловцы, способные преодолевать значительные расстояния, с чем связано развитие способностей к ориентации и регулярным миграциям.

Среди придонных и донных рыб можно выделить следующие группы.

1. Подкарауливатели-преследователи, нападающие на добычу стремительным, но коротким броском, реже преследующие ее, — щука Exos lucius, панцирная щука Lepisosteus, многие морские формы, особенно обитатели коралловых рифов. Тело их стреловидно, характерно мощное развитие спинного, анального и хвостового плавников, работа которых обеспечивает быстрое развитие скорости. Держатся рассеянно, часто на определенных индивидуальных участках;

2. Подкарауливатели-засадчики. Чаще обитатели дна, обладающие сплющенным телом, большим ртом и маскирующей окраской, а иногда и своеобразными выростами тела, играющими роль приманки для добычи. Представители — скаты Rajiformes, крупные камбалы Pleuronectidae, сом Silurus gtanis, морской черт (Lophius piscatorius) и многие другие виды хищных рыб. Ведут одиночный образ жизни, защищают индивидуальные участки от вторжения конкурентов.

3. Мирные донники-бентосоеды, питающиеся различными обитателями дна и его грунта; отличаются сплющенным телом (большинство скатов, удильщики, многие камбалы, химеры, псевдоскафиринхи, нильский клюворыл), либо червеобразные (угри, вьюны); живут поодиночке.

4. Стайные бентосоеды-пастбищники (многие карповые — сазан и др.). Кочевники, совершающие сезонные миграции и держащиеся подчас крупными стаями.

Донные рыбы отличаются относительно невысокими скоростями плавания и, часто, своеобразной формой тела (морские коньки, рифовые рыбы и др.). Настоящие донники ведут одиночный образ жизни. Многие вооружены защитными механическими средствами (колючки, шипы, иглы) и покровительственной окраской, а иногда и электрическими средствами защиты и нападения. У многих появляется способность к электролокации, используемой при поисках пищи и защите своей территории.

Ряд видов рыб занимает промежуточное положение, используя разные слои водоема и питаясь как планктоном и нектоном, так и находящимися на дне кормами. Примерами их могут быть стайные виды карповых рыб — лещ Abramis brama, плотва R. ruiilus. Для них характерно сплющенное с боков и увеличенное в высоту «блюдцеобразное» тело, выгодное для удержания положения в воде и сбора корма со дна при минимальных затратах энергии.

Глубоководные (абиссальные) относительно мало подвижные хищные рыбы живут обычно поодиночке в толще воды на больших глубинах (3-5 км и более), разыскивают или подстерегают немногочисленную случайную добычу: часто имеют змеевидное тело, большой рот, с мощным вооружением и сильно растяжимый пищеварительный тракт, что дает им возможность справиться с относительно крупной добычей. У многих видов имеются органы свечения, привлекающие добычу.