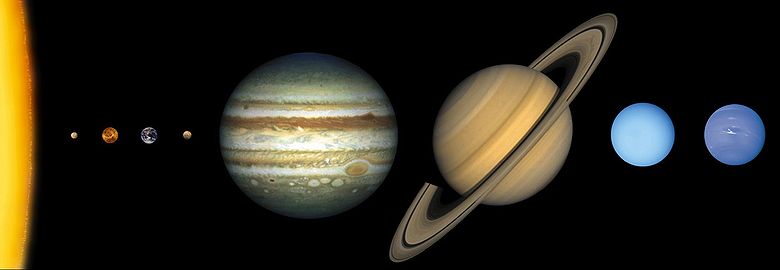

Подобно другим планетам (Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну и Плутону), земной шар обращается вокруг Солнца. Ближе его к Солнцу расположены только две планеты: Меркурий и Венера.

Движение Земли можно сравнить с движением волчка, быстро вращающегося вокруг оси и в то же время бегущего по полу. Подобно двум движениям волчка, у Земли также два главных движения: суточное — вокруг ее воображаемой оси, за 24 часа, и годовое — вокруг Солнца, за 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд.

Солнце огромно: оно по объему в 1300 тыс. раз больше Земли и имеет в 330 тыс. раз большую массу. Земля, обращаясь вокруг Солнца, находится от него на расстоянии около 150 млн. км.

Земля движется вокруг Солнца со средней скоростью 30 км в секунду, т. е. 108 тыс. км в час.

Возникает вопрос: что же удерживает Землю на определенном расстоянии от Солнца и заставляет ее возвращаться через год в свое прежнее положение по отношению к Солнцу? Великий английский ученый Ньютон установил, что Земля все время удерживается на определенном расстоянии от Солнца по двум причинам: 1) постоянным притяжением Земли к Солнцу и 2) центробежной силой от быстрого движения Земли вокруг Солнца. Если бы не было притяжения к Солнцу, то центробежная сила заставила бы Землю умчаться в мировое пространство по прямой линии, а не описывать свой почти круговой путь.

В самом деле, вообразим себе на мгновение, что Солнце вдруг перестало бы притягивать к себе Землю. В это же самое мгновение Земля «слетела» бы со своего кругового пути и умчалась бы по касательной линии к той точке кругового пути, в какой Земля перестала бы притягиваться Солнцем.

Итак, совместное действие двух сил—силы притяжения Земли к Солнцу и силы, с которой Земля стремится улететь прочь от Солнца по касательной, удерживают Землю, заставляя ее все время двигаться по своему круговому пути — орбите.

Если хотите убедиться, что для кругового движения нужно применить силу, то сделайте такой опыт: возьмите веревку и привяжите к одному из ее концов небольшой камень, а другой конец веревки держите в руке. Начните вращать камень с веревкой над головой. Чем быстрее вы будете вращать веревку с камнем, тем сильнее будете ощущать натяжение веревки. Значит, сила вашей руки заменяет собой силу притяжения. Стоит только прекратить действие этой силы, выпустить из руки веревку, как камень мгновенно улетит по касательной прочь.

Значит, сила притяжения Солнца все время сворачивает Землю с ее прямолинейного пути и заставляет двигаться по кругу.

Строго говоря, путь, или орбита, Земли не есть круг.

Великий немецкий ученый Кеплер (см. т. 2 ДЭ) открыл, что все планеты, а в их числе и Земля, обращаются вокруг Солнца по несколько вытянутым орбитам, а именно по замкнутым кривым, называемым эллипсам и. Эллипс очень легко вычертить: возьмите лист бумаги и приколите его кнопками к столу. На близком расстоянии (допустим, в 5 см) воткните прочно две обыкновенные булавки. Теперь возьмите нитку длиной примерно в 20 см, свяжите оба конца нитки и наденьте на эти две булавки. А затем хорошо заточенным карандашом натяните нитку так, как показано на рисунке, и начните водить карандашом влево или вправо, все время держа нитку в натяжении. Кривая, которая получится от движения карандаша, и будет правильным эллипсом. Точки, где были воткнуты булавки, называются фокусами эллипса. Легко обнаружить, что чем ближе друг к другу будут воткнуты булавки, тем «круглее» будет эллипс. Расстояние между фокусами эллиптической земной орбиты составляет около 5 млн. км. В одном из фокусов, как это установил Кеплер, находится Солнце. Однако огромное расстояние между фокусами мало по сравнению с расстоянием от Земли до Солнца, которое в среднем равно 150 млн. км. Поэтому практически эллиптическая орбита Земли очень мало отличается от окружности.

Когда Земля находится в перигелии1, т. е. ближе всего подходит к Солнцу, расстояние ее от Солнца равно 147 млн. км. Это бывает около 1 января. В это время скорость движения Земли наибольшая. Через полгода, около 1 июля, Земля находится в афелии, т. е. отстоит от Солнца на наибольшем расстоянии (152 млн. км). В этот момент скорость движения земного шара вокруг Солнца наименьшая. Таким образом, зима в Северном полушарии бывает как раз тогда, когда Земля находится на ближайшем расстоянии от Солнца, а лето — когда Земля находится дальше всего от Солнца. Почему же все-таки зимой у нас холодно, а летом тепло? Это происходит потому, что, во-первых, зимой лучи Солнца падают на поверхность Земли под меньшим углом к горизонту, чем летом2.

А мы знаем, как мало греют косые (падающие не под прямым углом) солнечные лучи и как горячи они, когда падают почти отвесно (под углом, близким к 90°). Во-вторых, зимой день гораздо короче.