Неутомимый путешественник, исследователь «диких» народов, поборник научной правды о равенстве людей, пламенный патриот, Николай Николаевич Миклухо-Маклай прошел короткий, но яркий жизненный путь. Он посвятил свою жизнь изучению природы и народов, населяющих тропические страны и острова Тихого океана. Новое слово Миклухо-Маклая в науке о человеке прозвучало на весь мир, нашло отклик среди передовых ученых и возбудило ненависть к нему в реакционных научных и политических кругах.

Родился Миклухо-Маклай в семье инженера в селе Рождественском, близ г. Боровичи, в 1846 г. Одиннадцати лет Миклухо-Маклай был отдан в школу, а затем во Вторую казенную гимназию в Петербурге. Потом он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. С увлечением отдался он изучению естественных наук и наряду с ними произведений великих демократов — Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

Не прошло и года, как «неблагонадежный» юноша был исключен из университета без права поступления в другие высшие учебные заведения России. Восемнадцатилетний Миклухо-Маклай был вынужден покинуть родину и начать странствия за ее границами.

В Германии он учился сперва на философском факультете в Гейдельберге, потом на медицинском — в Лейпциге и Иене. Это были годы напряженных занятий и тяжелой нужды. В письмах на родину он писал: «… я положительно не знаю, как мне свести концы с концами; я с трудом починил свой пиджак. Если возможно — пришлите нитки и пуговицы».

Только упорство и настойчивость помогли ему преодолеть эти невзгоды.

Миклухо-Маклай увлекался теорией Дарвина. Он участвовал в научной экспедиции на Канарские о-ва и в Марокко в качестве помощника известного естествоиспытателя проф. Э. Геккеля — пропагандиста идей Дарвина.

Наблюдения над пародами Африки и островов Атлантики, порабощенными европейцами, окончательно определили направление научной деятельности Миклухо-Маклая.

Он приступил к самостоятельным исследованиям. На скудные средства, без помощников Миклухо-Маклай отправился на берег Красного моря. Он изучил арабский язык п, надев костюм мусульманина, совершил рискованное путешествие. Миклухо-Маклай изучал животный и растительный мир Красного моря и быт пародов, населявших его берега. Это путешествие было его «боевым крещением».

Возвратившись в Россию, Миклухо-Маклай выступил в Географическом обществе в Петербурге с докладом о своих работах и предложил проект крупной экспедиции на острова Тихого океана. Там он надеялся найти ответы на многие интересовавшие его вопросы о развитии животного мира морей, а главное — на вопросы о происхождении и развитии человеческих рас.

В те годы в науке о происхождении человека — антропологии шла ожесточенная борьба. Наиболее передовые ученые — «моногенисты» утверждали, что все люди, независимо от различия рас, произошли от общих предков.

Реакционные ученые — «полигенисты» пытались доказать, что человеческие расы различного происхождения. Они утверждали, что белый человек и черный человек — две разные породы, столь же несхожие, как соя и орел. Отсюда делался вывод, что расы неравноценны. Белая раса якобы природой предназначена к господству, цветные расы неспособны развиваться и обречены на подчинение.

Миклухо-Маклай был сторонником моиогс-нистов. Он считал, что белая, черная, желтая расы людей одного происхождения, имеют одинаковые способности к культурному и экономическому развитию. Нет рас «высших» и «низших».

Чтобы доказать свою правоту; Миклухо-Маклай решил начать научные работы с изучения «первобытных» народов, населяющих острова тропических морей.

Русское географическое общество оказало помощь решительному и энергичному ученому. Ему ассигновали небольшую сумму денег, и Общество получило разрешение отправить Миклухо-Маклая на русском военном корпете «Витязь» па о-в Новую Гвинею.

Корвет «Витязь» вышел из Кронштадта осенью 1870 г., прошел к берегам Бразилии, обогнул Южную Америку и достиг Пальмраисо; отсюда Миклухо-Маклай совершил поездку в Сантьяго и к горе Аконкагуа. Затей «Витязь» направился к о-ву Пасхи, далее к о-вам Самоа и к Новой Гвинее. В Апип, па о-ве Упалу (Самоа), Миклухо-Маклаи нанял двух слуг — шведа Ульсона и полинезийца Боя, По пути путешественник всюду вел научные наблюдения и время от времени сообщал о них в письмах Географическому обществу.

После 316 суток плавания Миклухо-Маклай высадился на берег Новой Гвинеи в гуще буйных тропических лесов, где жили папуасы — люди «каменного века».

Острой Новая Гвинея по площади — второй и мире после Гренландии. В глубине его высятся горы, достигающие 4500 м. Большая часть острова покрыта непроходимыми тропическими лесами. Там растут разнообразные пальмы, фпкусы, панданусы, араукарии, а по берегам — мангровые деревья. Из животных па острове особенно распространены кабаны, дикие собаки, мыши, огромные ящерицы, а и реках — крокодилы. В лесах водится множество птиц: попугаев, казуаров, голубей и т. д.

Здесь много бабочек, и некоторые из них имеют размах крыльев до 20 см.

Местные жители, папуасы, занимались главным образом охотой и рыболовством. Миклухо-Маклай так описывает свое появление в одной папуасской деревне:

«Группа вооруженных копьями людей стояла посредине, разговаривая оживленно, но вполголоса между собой. Другие, все вооруженные, стояли поодаль; ни женщин, ни детей не было, они, вероятно, попрятались. Увидев меня, некоторые туземцы подняли копья, а другие приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копья… Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться… Ко мне подошло несколько туземцев. Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли, или без умысла, пущенные одна за другой дно стрелы, очень близко от меня. Мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрп и: у вроде очень близко мимо меня пролетевших стрел… Небольшая толпа окружила меня; двое или трое говорили очень громко, как-то враждебно поглядывая на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями. Один из них вдруг размахнулся копьем и еле-еле не попал мне в глаз или в нос. Я отошел шага на два в сторону и мог расслышать несколько голосов, которые неодобрительно (как мне, может быть, показалось) отнеслись к этой бесцеремонности…

Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку и с громадным удовольствием растянулся па ней. Я увидел, что туземцы стали полукругом в некотором отдалении от меня, вероятно удивляясь и делая предположения о том, что будет дальше. Я проспал два часа с лишком. Открыв глаза, я увидел несколько туземцев. Они были без оружия и смотрели на меня ужо но так угрюмо. Затем я встал и направился по той же тропинке в обратный путь».

Эта встреча убедила туземцев в миролюбии путешественника, и между ними вскоре установились самые дружелюбные отношения. Папуасы приносили Миклухо-Маклаю бананы, кокосовые орехи, сахарный тростник.

Более года прожил Миклухо-Маклай среди папуасов Новой Гвинеи. Не оружием, не принуждением, а терпением и добрыми делами, помощью и советами снискал он их дружбу. Изучая жизнь островитян, близко узнав многих из них, Миклухо-Маклай все больше убеждался в способностях этих «первобытных» людей к умственному развитию и в ошибочности «теории» о «низших» расах.

В цивилизованных странах распространился слух, что Миклухо-Маклай погиб. Но посланный за ним клипер «Изумруд» разыскал ученого. Миклухо-Маклай заболел тропической малярией, которая уже унесла в могилу одного из его спутников.

Оправившись от тропической малярии, Миклухо-Маклай возвратился на Новую Гвинею. Он изучал и сравнивал типы людей и быт жителей восточной и западной Гвинеи. Высадившись в другой части Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай нашел здесь папуасов, которым уже были знакомы европейские колонизаторы. Прибыв на о-в Яву, в Батавию (ныне Джакарта), Миклухо-Маклай опубликовал свои наблюдения о бедственном положении туземцев, которое создалось в результате «цивилизаторской» деятельности европейских колонизаторов, приводившей к порабощению и уничтожению папуасов.

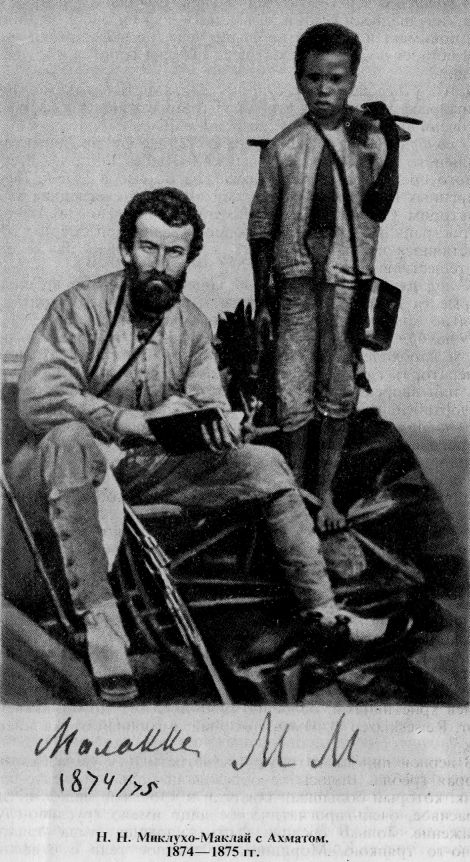

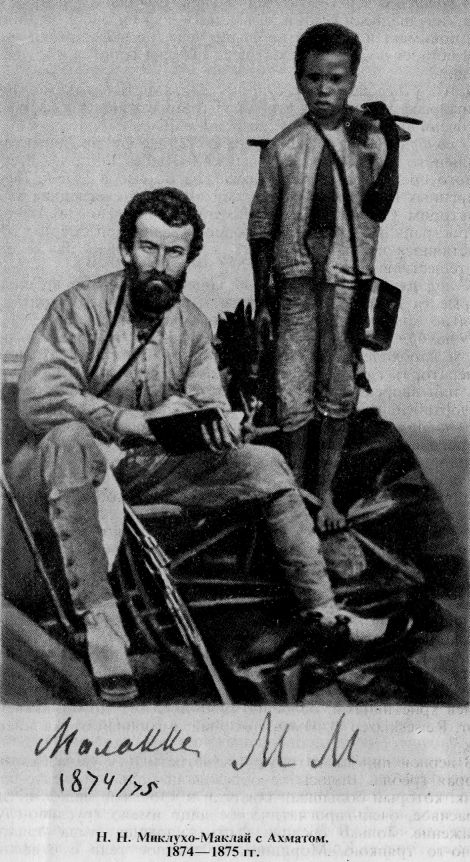

В 1874—1875 гг. Миклухо-Маклай дважды совершил путешествие в глубь п-ва Малакка для сравнения населяющих его народов с папуасами. До него еще никто не видел «лесных людей п-ва Малакка.

113 дней путешествия по болотам, джунглям, среди неизвестных туземных племен дали исследователю богатейший научный материал. По возвращении в Батавию он опубликовал первую в науке работу о малаккских племенах.

В 1876 г. Миклухо-Маклай посетил о-ва Адмиралтейства, а затем снова высадился на Новой Гвинее. Здесь его радушно встретили друзья-папуасы. Он про-яшл с ними еще семнадцать месяцев.

В 1879-1881 гг. Миклухо-Маклай плавал на американской шхуне на острова Меланезии и в Австралию, где он организовал морскую научную станцию близ города Сиднея.

В 1882 г., после двенад-цатплстпего путешествия, Миклухо-Маклай вернулся на подину. Почти все петербургские газеты отметили его приезд. Русское географическое общество устроило прием Миклухо-Маклаю. После теплых слов П. П. Семенова-Тян-Шанского перед слушателями выступил отважный путешественник. В его спокойном рассказе чувствовалась великая правда жизни и убеждение в равенстве всех рас и народов.

«Мое влияние на туземцев оказалось так сильно,— отмечал Миклухо-Маклай,— что мне удалось совсем прекратить междоусобные войны. Этот результат был для меня в высшей степени приятен».

Скоро его опять потянуло к первобытным народам, которых ставила на низшую ступень развития человечества буржуазная европейская наука того времени, а позднее фашизм.

В том же 1882 году Миклухо-Маклай отправился к своим друзьям на Новую Гвинею, по пути сделав доклады в Берлине, Париже и Лондоне. На этот раз он привоз своим друзьям папуасам три головы крупного рогатого скота, коз, кожи, материю, бусы, зеркала, мнояжество семян полезных растений. Это было последнее путешествие ученого к папуасам. Туземцы просили его остаться, но у Миклухо-Маклая были другие планы.

В Сиднее он закончил организацию биологической станции, прожив здесь до февраля 1886 г. Отсюда он обратился с письмом к царскому правительству, предлагая принять территорию Берега Маклая под покровительство России. Официальные круги царской России это предложение отвергли. О нем вспомнили, когда Миклухо-Маклая уже не было на свете, а русская эскадра, оторванная от своих баз, была разбита в Цусимском бою. Вернувшись в Петербург, Миклухо-Маклай выступил в газетах с призывом ехать с ним на Берег Маклая для основания русской колонии. Он задумал организовать колонию на основах общинного хозяйства, без земельной собственности, без денежной системы, без жандармерии и полиции.

На призыв Маклая быстро откликнулось более 2000 человек. Но для организации колонии нужны были средства. Миклухо-Маклай решил издать свои сочинения и дневники и с этой целью выехал за материалами в Австралию (в Сидней), а затем вернулся с семьей в Петербург.

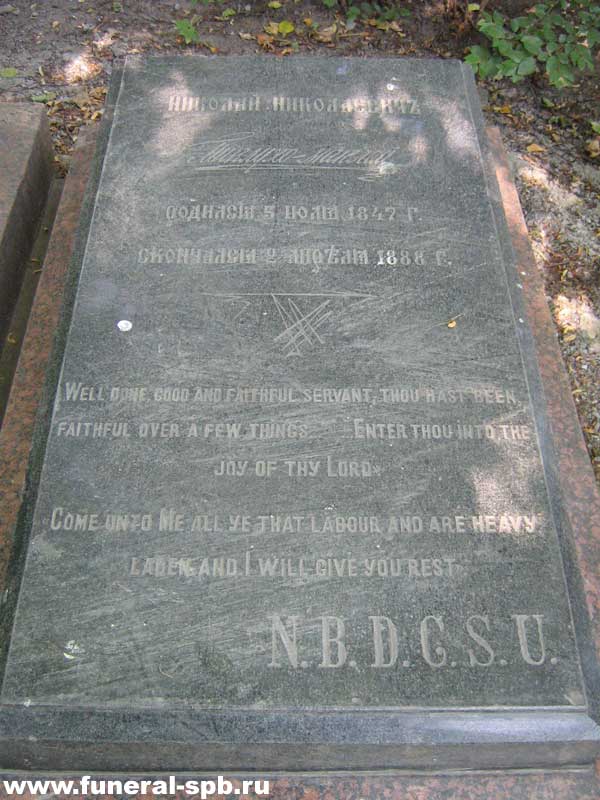

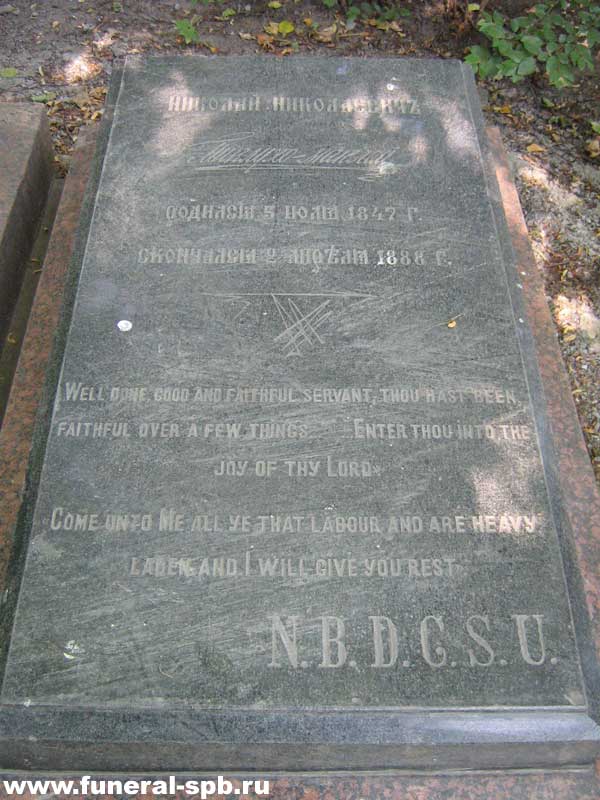

В конце 1884 г. было получено известие, что Германия па-мерена захватить Берег Маклая и объявить его своей колонией. Тяжело больной Миклухо-Маклай послал Бисмарку негодующую телеграмму: «Туземцы Берега Маклая протестуют против присоединения их к Германии». Умер Миклухо-Маклай 42 лет, в 1888 г., так и но успев опубликовать своих главных научных работ.

Известный русский географ проф. Д. Н. Анучин приложил много усилий, чтобы напечатать труды замечательного русского путешественника, но нн Географическое общество, ни Академия наук не располагали необходимыми для этого средствами. Анучин выпустил в свет лишь один том сочинений Миклухо-Маклая.

После окончания Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Академия наук издала многотомное собрание сочинений путешественника.

Память о Миклухо-Маклае осталась не только на карте, но и в живом языке населения Новой Гвинеи: папуасы до сих пор говорят: «топор Маклая», «арбуз Маклая» и т. д.

Крупнейший русский географ академик Лев Семенович Берг писал: «Несомненно, Н. Н. Миклухо—Маклай принадлежит к числу самых замечательных и своеобразных исследователей жизни первобытных народов. Своеобразие Миклухо-Маклая заключается в его горячей любви не только к науке, но и к человечеству, в его непреклонном убеждении, что так называемые дикари —такие же люди, как и белые, и в его глубочайшем отвращении к тем методам обмана и насилия, какие обычно практиковались европейцами, проникавшими в тропики с целью наживы».

Отправляясь в перелет, казарки следуют по извечному маршруту своих предков вдоль границы тундры и Ледовитого океана, протянувшейся от Чукотки до Кольского полуострова.

Отправляясь в перелет, казарки следуют по извечному маршруту своих предков вдоль границы тундры и Ледовитого океана, протянувшейся от Чукотки до Кольского полуострова. Гнездо представляет собой довольно плотный комок пуха, а внутри него лежат яйца, которые самка, отлучаясь, всякий раз бережно закрывает все тем же пухом.

Гнездо представляет собой довольно плотный комок пуха, а внутри него лежат яйца, которые самка, отлучаясь, всякий раз бережно закрывает все тем же пухом.

В лесах эти птицы также не представляют редкости. Здесь они поселяются на хорошо освещаемых солнцем местах вблизи полян, опушек и вырубок с обширными проплешинами оголенной почвы, где горихвостки чаще всего и добывают насекомых, высматривая их с какой-нибудь возвышенности. Часто они ловят насекомых и в воздухе. Гнездовые убежища разнообразны, но в основном это всевозможные выбоины в древесных стволах, начиная от настоящих дупел и заканчивая полностью открытыми сверху углублениями в гнилых пнях.

В лесах эти птицы также не представляют редкости. Здесь они поселяются на хорошо освещаемых солнцем местах вблизи полян, опушек и вырубок с обширными проплешинами оголенной почвы, где горихвостки чаще всего и добывают насекомых, высматривая их с какой-нибудь возвышенности. Часто они ловят насекомых и в воздухе. Гнездовые убежища разнообразны, но в основном это всевозможные выбоины в древесных стволах, начиная от настоящих дупел и заканчивая полностью открытыми сверху углублениями в гнилых пнях.  Сибирская горихвостка, ареал которой протянулся от Байкала до Приморья, похожа на садовую буквально во всех отношениях, включая ярко выраженную склонность к гнездованию в небольших поселках.

Сибирская горихвостка, ареал которой протянулся от Байкала до Приморья, похожа на садовую буквально во всех отношениях, включая ярко выраженную склонность к гнездованию в небольших поселках. Они крайне необщительны и агрессивны, часто преследуют других мелких птиц, живут отдельными парами, а соседние гнезда располагаются не ближе километра друг от друга.

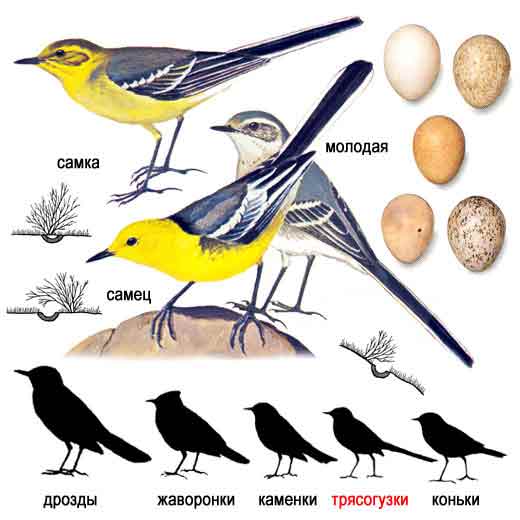

Они крайне необщительны и агрессивны, часто преследуют других мелких птиц, живут отдельными парами, а соседние гнезда располагаются не ближе километра друг от друга. Стайка из нескольких десятков желтоголовых, желтых и белых трясогузок, присевшая отдохнуть на зазеленевший весенний луг, представляет собой восхитительное зрелище. При поисках корма эти птицы передвигаются по земле шагом, но могут совершать и молниеносные спринтерские рывки в погоне за летящим насекомым, чередуя стремительный бег с короткими перепархиваниями. Охота за мухами — излюбленный вид спорта всех трясогузок. И нет для этих птиц большего удовольствия, чем «пасти» коровье стадо, окруженное тучей оводов, слепней и навозных мух. Но в основном трясогузки склевывают корм с

Стайка из нескольких десятков желтоголовых, желтых и белых трясогузок, присевшая отдохнуть на зазеленевший весенний луг, представляет собой восхитительное зрелище. При поисках корма эти птицы передвигаются по земле шагом, но могут совершать и молниеносные спринтерские рывки в погоне за летящим насекомым, чередуя стремительный бег с короткими перепархиваниями. Охота за мухами — излюбленный вид спорта всех трясогузок. И нет для этих птиц большего удовольствия, чем «пасти» коровье стадо, окруженное тучей оводов, слепней и навозных мух. Но в основном трясогузки склевывают корм с  Гнездится горная трясогузка в береговых обрывах, под наносами мусора, а корм собирает на пляжах у самой воды, ловко хватая сидящих на небольшой глубине среди камней личинок веснянок и ручейников.

Гнездится горная трясогузка в береговых обрывах, под наносами мусора, а корм собирает на пляжах у самой воды, ловко хватая сидящих на небольшой глубине среди камней личинок веснянок и ручейников. Гнездо представляет собой аккуратную чашечку из мха, искусно инкрустированную кусочками лишайника.

Гнездо представляет собой аккуратную чашечку из мха, искусно инкрустированную кусочками лишайника. Их находили за наличниками окон, под застрехами крыш, на чердаках, в старых колодезных срубах, штабелях дров и досок, стоящих без дела тракторах и комбайнах и даже

Их находили за наличниками окон, под застрехами крыш, на чердаках, в старых колодезных срубах, штабелях дров и досок, стоящих без дела тракторах и комбайнах и даже  Если шипов нет, птицы удовлетворяются острыми сучками или укрепляют добычу в развилке ветвей. Чего только здесь не увидишь: обезглавленные тела полевок,

Если шипов нет, птицы удовлетворяются острыми сучками или укрепляют добычу в развилке ветвей. Чего только здесь не увидишь: обезглавленные тела полевок,  Но грызуны могут стать существенной добавкой к столу, особенно в период зимовки, когда насекомых отыскать нелегко.

Но грызуны могут стать существенной добавкой к столу, особенно в период зимовки, когда насекомых отыскать нелегко. Например, он регулярно снабжает ее кормом в период насиживания, в котором сам участия не принимает.

Например, он регулярно снабжает ее кормом в период насиживания, в котором сам участия не принимает.