Колумб для своего времени был передовым человеком. Он считал, что Земля имеет шарообразную форму. В этом его убеждали некоторые сочинения древнегреческих ученых. Из одной старинной книги Колумб узнал, что величина окружности Земли будто бы равна 180 тыс. стадий (около 33 тыс. км). Когда Колумб разрабатывал свой проект плавания в Азию, он не сомневался в шарообразности Земли и был уверен, что доплывет до Индии, если будет держать курс на запад. Когда же он пересек Атлантический океан, по его подсчетам выходило, что он прошел почти половину окружности Земли.

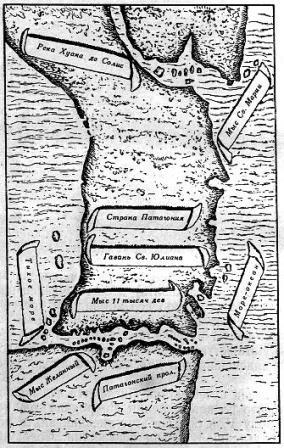

Во время плавания Америго Веспуччи в Южную Америку выяснилось, что открытый им берег «Нового света» постепенно уклоняется к юго-западу. Это давало основание предполагать, что к югу материк суживается, как бы «выклинивается», образуя полуостров. Поход через Панамский перешеек Васко Бальбоа и открытие им «Южного моря» заставляли предполагать, что материк Южной Америки с запада омывается этим же морем. Моряки думали, что если обогнуть «Новый свет» с юга, то можно выйти в «Южное море» и потом добраться до настоящей Индии.

Попытки обойти Америку с юга предпринимались неоднократно. Так, в 1515 г.

испанец Солис плавал до устья большой реки Ла-Платы, где был убит индейцами. Спустя четыре года новую попытку обогнуть Южную Америку предпринял Фернандо Магеллан. Португалец по происхождению, он уже в 1506—1511 гг. принимал участие в походе вокруг Африки и в завоевании португальцами побережья Индостана. Не получая повышения в чинах, Магеллан решил перейти на службу в Испанию. Как и Колумб, веря, что Земля — шар, Магеллан предложил испанскому королю свой проект найти западный путь в Азию к островам пряностей и заключил выгодный для себя договор.

испанец Солис плавал до устья большой реки Ла-Платы, где был убит индейцами. Спустя четыре года новую попытку обогнуть Южную Америку предпринял Фернандо Магеллан. Португалец по происхождению, он уже в 1506—1511 гг. принимал участие в походе вокруг Африки и в завоевании португальцами побережья Индостана. Не получая повышения в чинах, Магеллан решил перейти на службу в Испанию. Как и Колумб, веря, что Земля — шар, Магеллан предложил испанскому королю свой проект найти западный путь в Азию к островам пряностей и заключил выгодный для себя договор.

Для плавания Магеллана были снаряжены пять небольших кораблей: «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория». Весь экипаж состоял из 265 человек.

20 сентября 1519 г. корабли вышли из устья Гвадалквивира.

В ноябре эскадра подошла к Южной Америке и двинулась вдоль побережья на юг. В апреле 1520 г.

корабли зазимовали в бухте Сан-Хулиан под 49° ю. ш.

Боясь зимовки у неизвестной земли, капитаны трех кораблей («Виктория», «Консепсион», «Сан-Антонио») подняли против Магеллана бунт, который он жестоко подавил. Капитанов «Виктории» и «Консепсион» он приказал убить, а капитана «Сан-Антонио» и взбунтовавшегося священника высадил на пустынный берег на верную гибель. Вскоре случилась новая беда: корабль «Сантьяго», посланный на разведку, разбился о скалы. Экипаж его разместился на оставшихся четырех судах.

Весной корабли тронулись в путь и в октябре вошли в неизвестный длинный пролив, позже названный именем Магеллана. Более месяца эскадра блуждала в этом проливе и его многочисленных ответвлениях. Когда корабли огибали южную оконечность Америки, то по ночам моряки видели на юге огни костров на островах. Магеллан назвал этот архипелаг островов Огненной Землей. Тем временем новый капитан корабля «Сан-Антонио», воспользовавшись случаем, дезертировал и увел корабль в Испанию. Там он оклеветал Магеллана, обвинив его в измене правительству.

28 ноября 1520 г. три корабля Магеллана, наконец обогнув с юга Америку, вышли в неизвестный океан — часть его была ранее названа Бальбоа «Южным морем». Почти четыре месяца корабли Магеллана шли по океану на запад. Плавание было очень трудным. Запасы продуктов кончались.

«Сухари, которыми мы питались,— писал в дневнике участник экспедиции Антонио Пи-гафетта,— превратились в пыль, смешанную с червями, загаженную крысами и издававшую поэтому невыносимое зловоние. Мы пили гнилую воду, также издававшую зловоние… Мы ели кожи, которыми покрывают реи, чтобы веревки не перетирались деревом. Эти кожи так затвердели, что их приходилось размачивать в морской воде четыре-пять дней; затем мы пекли их на угольях и ели. Часто мы питались древесными опилками, и даже крысы, столь противные человеку, сделались таким изысканным блюдом, что за них платили по полдуката золотом за штуку».

Почти весь экипаж болел цингой. Многие умерли. За все время плавания с кораблей видели только два необитаемых острова.

Наконец, в марте 1521 г. показались три острова (из группы Марианских о-вов), которые Магеллан назвал Воровскими, потому что жители, приехав в своих лодках на корабли, похитили у мореплавателей много вещей и даже одну лодку.

Экспедиция отправилась дальше и вскоре подошла к Филиппинским о-вам. Напугав правителя о-ва Себу мощью своего оружия, Магеллан заставил его подчиниться испанскому королю. Затем Магеллан вмешался в войну между островитянами и был убит у о-ва Мактан.

После его гибели командиром экспедиции был избран Барбоза. Перед отплытием кораблей правитель о-ва Себу, пригласив часть экипажа на прощальный пир, вероломно напал на гостей и умертвил 27 человек; среди погибших были Барбоза и астроном экспедиции Сан-Мартин.

В составе экспедиции осталось менее 120 человек. Их не хватало для обслуживания трех кораблей, я поэтому решили один корабль сжечь. Выбор пал на «Консепсион».

Новым начальником экспедиции избрали Карвальо, но вскоре он был смещен, а адмиралом стал Эспиноса.

Четыре месяца корабли блуждали между островами Малайского архипелага, разыскивая сказочные острова пряностей. Наконец, мореплаватели подошли к о-ву Тидор в группе Молуккских о-вов. Закупив много гвоздики, мускатного ореха и других пряностей, команда решила, что корабль «Тринидад» вернется в Испанию через Тихий океан, а «Виктория» пойдет дальше на запад через Индийский океан, в обход Африки.

Это решение моряков было вызвано, вероятно, опасением попасть в плен к португальцам, захватившим берега Индии и часть островов.

Корабль «Тринидад», не встретив попутных ветров, дующих на восток, в направлении к Америке, полгода блуждал по Тихому океану и вынужден был возвратиться к Молуккским о-вам, где португальцы захватили в плен весь экипаж. Почти все члены его погибли в португальском плену в Индии.

Из всей экспедиции Магеллана до Испании добралось с большими потерями лишь одно судно «Виктория».

Капитан корабля испанец Эль-Кано вел корабль вдали от берегов, в южной части Индийского океана, чтобы избежать встречи с португальским флотом. На корабле было 47 членов экипажа и 13 малайцев, захваченных в плен с разных островов Индонезии. В мае 1522 г., когда «Виктория» подошла к мысу Доброй Надежды п обогнула его, в живых оставалось всего 30 испанцев.

Когда кончились запасы пресной воды, то Эль-Кано был вынужден подойти к о-вам Зеленого Мыса, где португальцы захватили в плен еще 13 членов экипажа «Виктории».

6 сентября 1522 г. «Виктория» возвратилась в Европу и вошла в устье Гвадалквивира, имея на борту лишь 17 испанцев, оставшихся из команды в 265 человек.

Так закончилось беспримерное для того времени первое кругосветное плавание, продолжавшееся три года. Все путешествие подробно описал его участник Антонио Пига-фетта, который вел дневник.

Для науки это путешествие имело очень большое значение. Было доказано, что материк «Новый свет» (Южная Америка) на юге действительно «выклинивается». Открытий пролив, отделяющий от Южной Америки большой остров — Огненную Землю, получил имя Магеллана. Это было первое плавание европейцев по Тихому океану и по существу — открытие с востока самого большого на Земле океана. Магеллан назвал его Тихим океаном.

Впервые обойдя вокруг земного шара, экспедиция доказала своим плаванием, что Земля действительно имеет форму шара.

Первые кругосветные мореплаватели доставили в Испанию на одном корабле столько пряностей, что продажа их полностью окупила все расходы по снаряжению этой героической экспедиции.

Уцелевшие участники экспедиции, которые претерпели столько лишений и страданий, казалось, заслуживали высокой награды. Но вместо этого церковники обвинили их в тяжелом грехе — нарушении праздников и постов — и заставили унизительно каяться в соборе.

10. Смерч возникает в грозовой туче и достигает земной поверхности в виде ужасного темного рукава, внутри которого неистово вращается воздух.

10. Смерч возникает в грозовой туче и достигает земной поверхности в виде ужасного темного рукава, внутри которого неистово вращается воздух.