Природно-территориальный комплекс – это структурно-динамическая система, в которой в результате динамики происходит переход количественных изменений в качественные, то есть происходит смена состояний комплекса. Все компоненты природно-территориального комплекса находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности, имеют индивидуальные показатели и не могут существовать отдельно друг от друга. Наименее устойчивы к воздействиям подвижные компоненты природно-территориального комплекса, такие как, вода и воздух. Наиболее устойчива к воздействиям литогенная основа, а промежуточное положение занимают почвы и растительность. При картографировании необходимо учитывать закономерности в изменении показателей компонентов комплекса в связи с их динамикой.

Покомпонентный подход к определению устойчивости природно-территориального комплекса позволяет анализировать изменения физических и химических свойств отдельных компонентов под воздействием того или иного внешнего фактора. Наиболее характерным фактором воздействия на природно-территориальный комплекс и его компоненты является антропотехногенный фактор. Это подтверждается проводившимися в СГГА исследованиями, тематикой которых являлось изучение и картографирование нарушенности рельефа в результате горных разработок с использованием аэрокосмической информации.

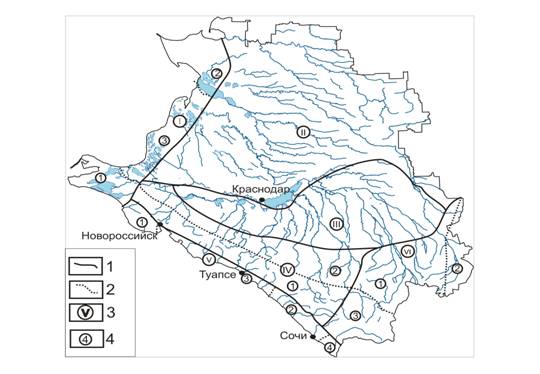

При выделении природно-территориальных комплексов на основе бассейнового принципа организации территории, территория расчленяется на водосборы различных порядков. Каждый из таких выделов рассматривается как самостоятельная природная система, в пределах которой выделяются ее составляющие элементы – водосборы более низкого порядка. Теоретическая и практическая значимость выделяемых подобным образом природных систем заключается в том, что при определении устойчивости природно-территориального комплекса для решения конкретных хозяйственных задач учитывается существование в его пределах баланса вещественных и энергетических потоков. Тенденции в изменении гидрологических процессов приводят к структурной перестройке природно-территориального комплекса. При картографировании устойчивости речных систем, в первую очередь оценивается состояние главной реки и рек первого порядка речного бассейна.

В результате проведенных исследований сделан вывод, что при оценке состояния природно-территориального комплекса среди ведущих компонентов, первостепенную роль играют речные системы, в то же время речные системы для целей картографирования устойчивости до последнего времени в системном плане не рассматривалась. Такая ситуация совершенно неприемлема в современных условиях, когда развитие народного хозяйства непрерывно повышает требования к качеству воды, используемой для различных целей. Качество воды обуславливается, в первую очередь, родом и концентрацией содержащихся в ней примесей и является неотъемлемой частью гидрологического процесса, формирующегося в тесной взаимосвязи с физико-географическими особенностями территории речного бассейна. Состояние речных систем и величины показателей, их характеризующих, отражают уровни природной и антропотехногенной нагрузки на объект. Изучив гидрологические характеристики речных систем можно сделать вывод, что наиболее характерными показателями, дающими оценку устойчивости речной системы будут санитарно-гигиенические, хозяйственно-экономические и гидрогеологические, которые в свою очередь подразделяются на ряд элементов (Рисунок 1).

|

|

|

|

|

|

Рисунок 1- Классификация показателей речной системы

Нами поставлена задача исследовать особенности и разработать методику картографического отображения устойчивости речной системы по основным показателям. Предлагаемый порядок картографирования устойчивости природно-территориального комплекса можно представить в следующем виде: речные системы, рельеф, почвы, растительность и т. д. Такой порядок соответствует последовательности составления карт, где речные системы являются основой.

В третьем разделеизложены методические вопросы картографирования устойчивости речных систем.

В современных условиях перехода к устойчивому развитию большое внимание уделяется не только сохранению природных систем в некотором статичном состоянии, но их способности к самовосстановлению и динамической адаптации к изменениям.

В связи с активным воздействием человека на окружающую среду появилось множество тематических карт, отражающих и природные, и социально-экономические явления. Их трудно отнести к какому-либо одному классу. До настоящего времени динамику процессов, происходящих в геосистемах передавали сериями разновременных карт, теперь же предлагается новый вид карт – карты устойчивости ПТК или одного из его компонентов.

В известных системах классификации тематических карт, карты устойчивости отсутствуют. Однако по нашему мнению это неправильно, так как они необходимы для оценки состояния территории и динамики ее развития. Следовательно, для создания таких карт требуются новые подходы к отображению явлений и новые принципы, основанные на изучении динамики состояния явлений в пространстве и во времени. Карты устойчивости могут быть аналитическими, то есть отображать устойчивость лишь одного из компонентов природно-территориального комплекса или комплексными, если речь идет об устойчивости всего комплекса. На картах устойчивости должно отображаться комплексное состояние объекта картографирования, динамика его состояния и интенсивность изменений. Это выражается средним значением, рассчитанным на достаточно долгий период или на несколько промежутков времени. Это значение можно выразить в процентном, индексном или балльном отношении. Особенность таких карт заключается в том, что на них отображается динамика явлений, скорость изменения явлений, рассчитанных по разным показателям.

Исходя из содержания карт устойчивости их следует отнести к классу тематических карт, основными разделами которого являются (по А. М.Берлянту):

-карты геологические;

-карты геофизические;

—карты рельефа земной поверхности и дна океанов;

-карты метеорологические и климатические;

-карты гидрологические (вод суши);

-карты океанологические (вод морей и океанов);

-карты почвенные;

-карты ботанические;

-карты зоогеографические;

-карты медико-географические;

-карты общие физико-географические.

Каждые из таких карт могут отображать как состояние, так и развитие того или иного картографируемого явления. А так как объектом исследования данной диссертационной работы является устойчивость состояния речных систем, то такие карты можно определить в группу карт гидрологических (вод суши).

Методологической основой создания карт устойчивости речных систем является системный подход. На его основе разработана система принципов, включающая как известные базовые принципы картографирования, так и вновь сформулированные принципы, отражающих специфику создаваемых карт устойчивости:

— принцип динамичности – отображение динамики состояния явлений в пространственном и временном аспекте. Данный принцип необходим при создании карт устойчивости природно-территориального комплекса или его составляющих компонентов, так как они подвержены постоянным изменениям во времени и пространстве. Соответственно и на картах устойчивости отображаются динамичные явления. Именно принцип динамичности позволяет дать объективную картину по ситуации устойчивости объекта исследования;

-принцип дифференциации природно-территориального комплекса по элементам для целей картографирования устойчивости — устойчивость всех элементов природно-территориального комплекса в совокупности, на одной карте отобразить невозможно, так как каждый элемент комплекса имеет свой набор показателей, соответственно индивидуальный подход выбора способов картографирования;

—принцип унификации показателей – это приведение разнополярных показателей характеристик для картографирования речных систем к единообразной системе (шкале оценки). Этот принципов позволяет рассматривать следующий методический аспект картографирования устойчивости речных систем.

Выполнен анализ характеристик речных систем по всем элементам на предмет соотношения содержания в воде веществ санитарно-гигиенических показателей и их ПДК, а также фактических хозяйственно-экономических и гидрогеологических показателей с их нормативами (Таблица 1).

Таблица1 Показатели состояния речной системы

|

вещества

|

ПДК

(норма)

|

Фактическое

значение

(1 период)

|

Отклонение

(%)

|

Фактическое

значение

(2 период.)

|

Отклонение (%)

|

Высокую картографическую информативность имеют нормативные количественные показатели относительно ПДК (санитарно-гигиенические) и хозяйственно – экономических и гидрогеологических нормативов.

Процент означает отклонение показателей от ПДК и нормативов.

Проанализировав все имеющиеся показатели и их отклонения, можно составить градацию оценки состояния объекта исследования.

Для санитарно-гигиенических показателей:

0-30%-устойчивое;

30-70%-среднеустойчивое;

70-100%-неустойчивое.

Для хозяйственно-экономических и гидрогеологических показателей:

0-30%-неустойчивое;

30-70%-среднеустойчивое;

70-100%-устойчивое.

Для получения общей оценки устойчивости речной системы рассчитывается средний показатель. Но так как процентная характеристика устойчивости в различных показателях разнополярна (например: для санитарно-гигеничеких показателей 70-100% означает неустойчивое состояние объекта, в то время как для хозяственно-экономических и гидрогеологических 70-100%-устойчивое), необходимо привести все полученные процентные соотношения к единой шкале. Для этих целей применен метод квалиметрии, суть которого заключается в оценке качества посредством баллов.

Исходя из этого различные градации оценивались в условных баллах:

0 баллов – неустойчивое состояние объекта исследования,

1 балл – среднеустойчивое,

2 балла – устойчивое.

Одним из важных методических вопросов создания любой карты является обоснование масштаба. Выбор масштаба карты определяется содержанием, тематикой и особенностями картографируемой территории. В работе предлагается принять масштаб карты 1: 2500000, который позволяет дать необходимую полноту и объективную картину устойчивости речной системы, а также проследить динамику процесса.

Следующим компонентом предлагаемой методики является разработка условного знака, отражающего оценку устойчивости речной системы по всем показателям, суммарный показатель устойчивости и скорость изменения устойчивости за определенный период времени. Знак должен быть информативным, читаемым, наглядным и резервным. То есть предполагается возможным внесение дополнительной информации, например: отображать устойчивость объекта не на один промежуток времени, а на несколько, а также возможность включения количественных характеристик других показателей. Если объект имеет большую протяженность или разный характер нагрузки, то предлагается рассчитывать устойчивость на определенных отдельных участках, например между крупными населенными пунктами.

Для отображения устойчивости речной системы по основным показателям предлагается использовать структурный знак, в основе которого заложены: способ локализованной диаграммы, способ картограммы и способ знаков движения (рисунок 3)

Рисунок 3- Показатели устойчивости речной системы

Понятие устойчивости включает в себя динамическую составляющую, отражающую интенсивность изменения процессов. Условный знак для отображения интенсивности изменения устойчивости объекта предлагается показать в виде стрелок (Рисунок 4).

Рисунок 4- Интенсивность изменения устойчивости

Суммарный показатель устойчивости речной системы показывается линейным знаком вдоль основной реки, толщина линии знака зависит от состояния устойчивости объекта исследования (Рисунок 5).

устойчивое состояние речной системы

среднеустойчивое состояние речной системы

среднеустойчивое состояние речной системы

неустойчивое состояние речной системы

Рисунок 5 Суммарный показатель устойчивости речной системы

Для отображения динамики устойчивости компонента ПТК предлагается более сложный структурный знак, в котором отображается изменение показателей компонента ПТК по годам (Рисунок 6)

Между ее ворсинками возникает множество точечных кровоизлияний. Затем слизистая оболочка становится мутно-серой, количество кровоизлияний и их размеры увеличиваются. Происходит отторжение омертвевшего эпителия. Воспалительный процесс захватывает и подслизистый слой, который резко утолщается.

Между ее ворсинками возникает множество точечных кровоизлияний. Затем слизистая оболочка становится мутно-серой, количество кровоизлияний и их размеры увеличиваются. Происходит отторжение омертвевшего эпителия. Воспалительный процесс захватывает и подслизистый слой, который резко утолщается. Чеснок, морковь.

Чеснок, морковь.

среднеустойчивое состояние речной системы

среднеустойчивое состояние речной системы

Поэтому метеорологи постоянно следят за

Поэтому метеорологи постоянно следят за  Кроме наблюдений на самом корабле, они пускают в стратосферу радиозонды.

Кроме наблюдений на самом корабле, они пускают в стратосферу радиозонды. Достигнув 10—15, а то и более километров высоты, радиозонд автоматически по радио передает на борт корабля температуру и другие особенности воздуха над данным районом моря.

Достигнув 10—15, а то и более километров высоты, радиозонд автоматически по радио передает на борт корабля температуру и другие особенности воздуха над данным районом моря.