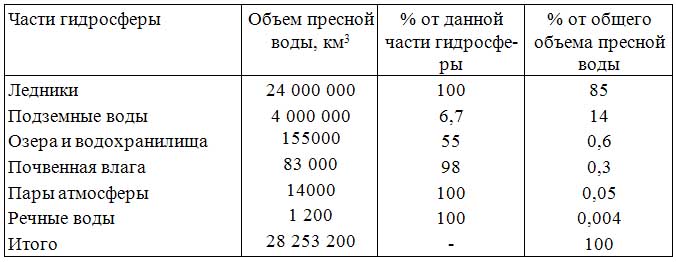

По запасам свободной воды Земля — самая «водная» планета Солнечной системы. Океанами и морями занято почти % ее поверхности. Однако слой гидросферы сравнительно тонок.

Масса ее не составляет и одной тысячной всей массы Земли.

Гидросфера — это Мировой океан, реки и озера, горные и полярные ледники, подземные воды, почвенная влага и пары атмосферы.

Первоначально Земля, возникшая из холодных твердых частиц, естественно, не имела водной оболочки. Но за 4,5 млрд. лет развития ее недра выделили на поверхность более 1 600 млн. куб. км свободной воды. Такое пополнение запасов свободной влаги происходит и в настоящее время, но более медленно. Считают, что в глубинах земли заключено до 20 млрд. куб. км химически связанной воды, из них 840 млн. куб. км — в литосфере.

Находясь в трех физических состояниях — твердом, жидком и парообразном, вода планеты непрерывно перемещается в процессе круговорота вещества и энергии. Различают большой и малый ее круговорот.

Большой круговорот в качестве своего первого звена включает высвобождение части химически связанной воды из пород мантии и в ходе вулканической деятельности. Второе звено — связывание свободной воды осадочными породами. Третье звено — вовлечение части этих пород в состав мантии в ходе взаимообмена вещества между мантией и земной корой. Однако в конечном итоге большой круговорот дает все же положительное сальдо свободной воды и как результат — образование и поддержание гидросферы.

Малый круговорот происходит по схеме «испарение — осадки — сток» и протекает много быстрее. Оборот этот измеряется гигантской цифрой — 520 тыс. куб. км воды. Это куб, каждая сторона которого составила бы 80 км! Из них 109 тыс. куб. км — осадки над сушей, которые питают речной сток. За год реки земного шара выливают в океан 37 тыс. куб. км. Остальная вода испаряется. Речной сток содержит также 10 куб. км илистых и растворенных веществ. Таким образом, с суши ежегодно сносится слой в 0,09 мм, а за 10—15 тыс. лет — толщина в один метр. Казалось бы. материки должны быть смыты всего за несколько миллионолетий, а они существуют сотни миллионов и даже миллиарды лет. Это еще раз свидетельствует о взаимообмене вещества между мантией и земной корой.

Вода в реки попадает не только с дождями и снегом, но и из подземных источников. Роль того или иного питания зависит главным образом от зональных типов климата.

В одних районах, где годами не выпадает ни капли влаги, как, например, в некоторых пустынях, реки имеют эпизодический сток. В других, где осадки сильны и обильны, реки ежегодно несут огромные количества воды. Амазонка, в течение всего года питаемая водами обильных экваториальных ливневых дождей, — самая полноводная река на Земле. В холодных арктических и субарктических широтах реки пополняются талыми снеговыми водами, и наибольшие подъемы уровней на них бывают соответственно в начале лета и весной. В умеренных широтах основным источником питания рек служат дожди, а весной и талые снега. Для рек, берущих начало в высоких горах, характерен ледниковый тип питания.

Часть атмосферных осадков идет на пополнение подземных вод. С их деятельностью связаны такие природные явления, как оползни, оседание поверхности (суффозия), карст. Огромна роль подземных вод в снабжении влагой и питательными веществами растений. Человек издавна использует эти воды для орошения, бытовых и производственных нужд.

Особое место в круговороте воды на Земле занимают ледники, полярные и нагорные, снежники, многолетний морской и подземный лед. Общий запас влаги, которую они сохраняют в твердом состоянии в течение сотен и тысяч лет, оценивается в 27 млн. куб. км. Из них на долю Антарктиды приходится почти 24 млн. куб.

км, т. е.

объем, равный стоку всех рек земного шара за 650—700 лет! Если бы этот лед сразу растаял, то уровень Мирового океана повысился бы более чем на 70 м.

Так как воды рек очень мобильны, их полное обновление происходит всего за 12 суток. Воды же озер обновляются за более длительный срок: проточных — за десятки лет, а непроточных — за 200—300 лет; воды, «законсервированные» в ледниках, — за 15 тыс. лет; обновление подземных вод требует сотни тысяч и даже миллионы лет (в зависимости от глубины залегания и интенсивности водообмена).

Воды гидросферы, проходящие большой и малый круговороты, содержат в растворенном виде почти все химические элементы. Их средний химический состав близок к составу океанической воды, в которой кроме ее основы — кислорода и водорода — большую долю занимают соединения хлора и натрия. Как правило, воды суши минерализованы слабо; менее 1 г/кг (1 промилле, 1%о — одна тысячная доля, от латинского promille — на тысячу) против средней солености океанической воды — около 35 г/кг (35 %о)- Соленость морей, как правило, ниже океанической (только в Красном море она превышает 40 %о)- При этом катионы натрия, магния, кальция, калия, стронция попадают в океан главным образом с речным стоком, а хлор, сера, фтор, бром и другие элементы, играющие роль анионов, — преимущественно продукты вулканических извержений. Содержащиеся же в гидросфере углерод, азот, свободный кислород и некоторые другие элементы поступают из атмосферы и от живого вещества суши и океана.

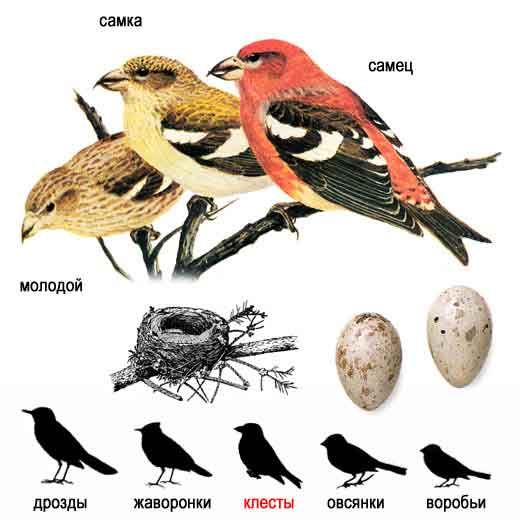

Если же самка вздумает обосноваться

Если же самка вздумает обосноваться  Внешняя оболочка гнезда свивается из стеблей и листьев лесных злаков, осоки и зеленого мха. Для выстилки лотка

Внешняя оболочка гнезда свивается из стеблей и листьев лесных злаков, осоки и зеленого мха. Для выстилки лотка  Первые 5-6 дней после вылупления птенцы не могут самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела

Первые 5-6 дней после вылупления птенцы не могут самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела  Труднее всего родителям приходится на 8-10-й день выкармливания, когда птенцы должны получать уже примерно 500 порций.

Труднее всего родителям приходится на 8-10-й день выкармливания, когда птенцы должны получать уже примерно 500 порций. Относительно короткие, но сильные лапы с длинными и цепкими пальцами позволяют этим своеобразным небольшим ца-пелькам с акробатической ловкостью пробираться сквозь густые заросли надводной растительности. Именно надводной, потому что добычу все мелкие цапли

Относительно короткие, но сильные лапы с длинными и цепкими пальцами позволяют этим своеобразным небольшим ца-пелькам с акробатической ловкостью пробираться сквозь густые заросли надводной растительности. Именно надводной, потому что добычу все мелкие цапли Повседневными делами — кормежкой, заботой о подрастающем поколении — мелкие цапли занимаются главным образом по ночам, оставляя дневные часы для отдыха и ухода за оперением.

Повседневными делами — кормежкой, заботой о подрастающем поколении — мелкие цапли занимаются главным образом по ночам, оставляя дневные часы для отдыха и ухода за оперением. Свадебная песня выпи неподготовленного слушателя, случись ему оказаться ночью у болота, может напугать до обморока.

Свадебная песня выпи неподготовленного слушателя, случись ему оказаться ночью у болота, может напугать до обморока. Их клювы в это время имеют правильную конусовидную форму, а щель между челюстями еще только

Их клювы в это время имеют правильную конусовидную форму, а щель между челюстями еще только Однако, как и в других частях ареала распространения, количество гнездящихся пар резко изменяется год от года.

Однако, как и в других частях ареала распространения, количество гнездящихся пар резко изменяется год от года.