В воздушной оболочке Земли развиваются многообразные явления — грозные и величественные. Однако ничего чудесного и даже случайного в них нет. Ученые открыли причины таких явлений, как грозы, ураганы, смерчи, радуги, гало, миражи и т. д.

Некоторые явления воздушной стихии наносят иногда значительный ущерб народному хозяйству и приводят к человеческим жертвам. Поэтому советские люди используют науку и технику для защиты от вредных действий стихии и с каждым годом добиваются все новых успехов в покорении сил природы.

Грозы

Грозой называются разряды атмосферного электричества в форме молний, сопровождаемые громом. Нет, кажется, более грозного и величественного явления в атмосфере, чем гроза. Особенно сильное впечатление производит гроза, когда она проходит над местом наблюдения,— как говорят, «прямо над головой», когда удар грома следует за ударом, одновременно с молнией, при ураганном ветре и сильном ливне,

Гром — это своего рода взрыв воздуха. Гром происходит от мгновенного расширения воздуха под влиянием очень высокой температуры молнии — около 20 000° — и последующего сжатия его от охлаждения.

Лишь в городах, в больших каменных зданиях, не ощущается вся сила грозы.

Ученые уже давно внимательно наблюдали и пытались изучить молнию.

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика В.

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика В.

Франклина и М. В. Ломоносова.

Франклина и М. В. Ломоносова.

Свою теорию Ломоносов изложил на заседании Академии наук в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Теория его в основном правильно объясняла, как накапливается атмосферное электричество. | Причину этого явления Ломоносов видел в восходящих и нисходящих потоках неравномерно нагретого воздуха. От такого движения больших масс воздуха происходит трение частичек водяного пара, которые и заряжаются электричеством. Воздух — плохой проводник, но когда электричества в атмосфере накапливается очень много, то происходит искровой разряд в виде молнии. Молния проскакивает между облаком и землей или между двумя облаками, заряженными положительным и отрицательным электричеством (в XVIII в. уже знали, что оба вида электричества стремятся соединиться друг с другом). Ломоносов указал, что атмосфера содержит электричество и в ясную погоду, а в облаках оно скапливается в огромных количествах и образует молнии.

Как происходит накопление атмосферного электричества в облаках и разделение зарядов электричества на положительные и отрицательные, впервые обстоятельно изучили и объяснили русские ученые Н. А. Гезехус и его ученик М. С. Аганин в конце XIX в. Гезехус обратил внимание, что отлетающие от водопадов брызги воды заряжены отрицательным электричеством. То же получается и при искусственном разбрызгивании струи воды, а также при дроблении падающих капель дождя. Мелкие капли заряжаются отрицательно, а более крупные, нераздробленные капли — положительно.

Когда образуется мощное облако, дающее крупные капли дождя, сильные и неровные восходящие потоки воздуха в нижней части облака начинают разбрызгивать, дробить дождевые капли. Отколовшиеся наружные частички капель несут в себе отрицательный заряд, а оставшееся ядро оказывается заряженным положительно. Мелкие капли легко уносятся потоком воздуха вверх и заряжают верхнюю часть облака отрицательно; крупные капли скапливаются в нижних передних частях облака и

заряжаются положительно. Чем крупнее облако и чем сильнее потоки воздуха, тем сильнее получается разряд. Удары молнии нередко вызывают пожары, разрушения зданий, порчу линий электропередачи, нарушают движение электропоездов.

Для успешной борьбы с вредным действием молнии необходимо «поймать» ее и тщательно изучить в лаборатории. Сделать это нелегко: ведь молния пробивает сильнейшую изоляцию и опыты с ней опасны. И тем не менее ученые блестяще справляются с этой задачей.

Для «улавливания» молнии в грозовые дни теперь выпускают воздушный шар с токоприемником и металлическим тросом на высоту до одного километра. Молния ударяет в токоприемник, направляется по тросу в лабораторию, проходит через записывающие приборы-автоматы, а потом уходит в землю. Автоматические приборы заставляют молнию как бы «расписаться» на бумаге. Таким образом ученые измеряют напряжение и силу электрического тока в молнии, продолжительность электрического разряда и многое другое.

Оказалось, что молнии имеют напряжение в 50 и более миллионов вольт, а сила тока доходит до 200 тыс. ампер. Для сравнения укажем, что в линиях передач электрической энергии используются напряжения в десятки и сотни тысяч вольт, а сила тока выражается сотнями и тысячами ампер. Но количество электричества, заключенного в одной молнии, невелико, так как обычно продолжительность молнии исчисляется малыми долями секунды.

Одной молнии хватило бы на питание только 100-све-човой лампочки в течение суток.

Придуманы и другие способы «поимки» молнии. В горных грозовых лабораториях устанавливают антенну длиной до одного километра между выступами гор или между горой и мачтами лаборатории. Молнии и ударяют в такие антенны. Однако применение «улавливателей» заставляет ждать ударов молнии. А они ведь не так часты. Для исследований гораздо удобнее создавать искусственную молнию в лаборатории. При помощи специальной аппаратуры ученым удалось получить на короткое время напряжение электричества в 5 млн. вольт. Разряд электричества давал искры до 15 м длиной и сопровождался оглушительным треском. Такую искусственную молнию можно направлять на любой предмет и испытывать действие ее мощного разряда. Так, например, если искусственную молнию направить на автомобиль, сделанный целиком из металла, то она, пройдя через корпус машины по ободу переднего колеса (основная ведь масса металла — мотор — расположена впереди), уйдет в землю, не причинив никакого вреда машине.

Изучению молнии значительно помогает фотография. Получить фотографию молнии очень просто. В темную ночь направляют объектив фотоаппарата на грозовое облако и оставляют камеру открытой на некоторое время. После вспышки молнии объектив фотоаппарата закрывают, и снимок готов. Но такая фотография не сможет дать картины развития отдельных частей молнии, поэтому применяют киноаппарат. Необходимо, чтобы механизм киноаппарата при съемке вращался достаточно быстро (1000—1500 оборотов в минуту). Тогда на снимке проявятся отдельные части молнии; они позволят судить, в каком направлении и с какой скоростью развивался разряд.

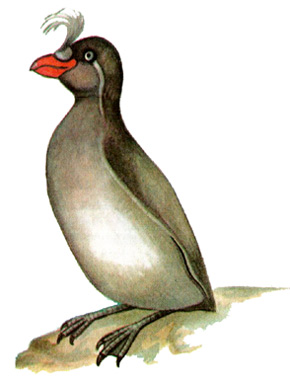

Общая численность вида оценивается в 7 миллионов особей.

Общая численность вида оценивается в 7 миллионов особей.  Только на острове Святого Лаврентия (США) гнездится более миллиона птиц.

Только на острове Святого Лаврентия (США) гнездится более миллиона птиц.  Крупнейшая колония в России — более 60 тысяч конюг — расположена на Ямских островах в Охотском море.

Крупнейшая колония в России — более 60 тысяч конюг — расположена на Ямских островах в Охотском море.

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика В.

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика В. Франклина и М. В. Ломоносова.

Франклина и М. В. Ломоносова.