После того как Магеллан во время кругосветного плавания обошел Америку с юга и увидел Огненную Землю, перед мореплавателями встал вопрос: далеко ли на юг простирается Огненная Земля и не является ли она полуостровом той суши, которая в виде огромного материка была изображена у Южного полюса на карте Птолемея? Открытие португальцами островов, лежащих к югу от Азии,— Суматры, Явы, Борнео (Калимантан), Целебеса (Сулавеси), а главное — северной оконечности Новой Гвинеи, наводило на мысль, что и эти острова могут быть частями неизвестного Южного материка. Постепенно сложилось твердое мнение, что на крайнем юге земного шара существует материк. Его называли Австралия (точнее — «Терра Австралис инкогнита», т. е. «Неизвестная южная земля»). На карте знаменитого голландского картографа Ортелия (1570) Южный материк изображен огромной частью света. На этом легендарном материке мечтали найти золото.

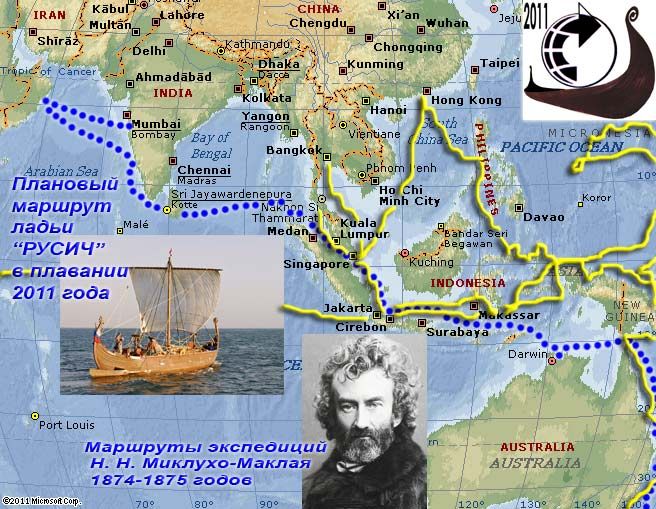

Неизвестный материк особенно привлекал мореплавателей Испании. После завоевания территории Перу испанцы нередко отправлялись отсюда на запад по пути, проложенному Магелланом к Филиппинским о-вам.

Уверенность в существовании Южного материка еще более укрепилась после того, как испанский мореплаватель Менданья в 1568 г. открыл архипелаг Соломоновых о-вов. Один высокогорный остров, покрытый тропической растительностью, Менданья принял за Южный материк.

Вторая экспедиция Менданьи состоялась лишь спустя двадцать семь лет. За это время никто из европейцев не побывал у Соломоновых о-вов. Менданья, открывший во время своего второго плавания острова Санта-Крус, все-таки не нашел Южного материка.

В 1605 г. из Перу отправилась на трех кораблях новая экспедиция для поисков Австралии. Начальником ее был Кирос. Пройдя среди «тучи островов» архипелага Туамоту (Низменных), Кирос дошел до островной группы Санта-Крус. Отсюда он повернул на юг и увидел гористую «большую землю» с густыми лесами, ущельями, бурными потоками и селениями темнокожих людей.

Кирос назвал эту землю Австралией Духа Святого. Он был убежден, что открыл большой материк. Обрадовавшись своему открытию, Кирос бросил два корабля и тайно от них ушел на своем судне в Перу. Он решил раньше всех сообщить испанским властям об открытии Австралии и получить право управления ею. В действительности же открытая Киросом земля была архипелагом островов, которые ныне называются Новыми Гебридами.

Тем временем португалец Торрес, капитан одного из кораблей, брошенных Киросом, обследовал острова и повел корабли на запад.

В 1606 г. он подошел к южному берегу Новой Гвинеи и обнаружил пролив, отделяющий остров от неизвестной земли, уходящей на юг. Это и была настоящая Австралия. Мыс, виденный Торресом на юге, ныне называется Йорк, а пролив между Новой Гвинеей и мысом Йорк был назван в XVIII в. Торресовым проливом.

Когда Торрес сообщил испанским властям на Филиппинских о-вах о своем открытии, тогда решено было держать это в секрете, и свыше-150 лет никто не знал об открытии Торреса. Только после захвата г. Манилы англичане нашли в архивах сообщение Торреса. Его опубликовали лишь после того, как Джемс Кук в XVIII в. вторично прошел проливом между Новой Гвинеей и Австралией.

Итак, испанские мореплаватели подошли к Австралии с востока. Но это не значит, что берега Австралии никто не видел с запада. На секретных португальских картах XVI в. был изображен берег большого неизвестного острова «Великая Ява», который по географическому положению соответствует побережью Австралии к западу от залива Карпентария. Возможно, что португальцы не подходили сами к этому берегу, а слышали о нем от местных жито-лей и с их слов изобразили его на картах.

Почти в одно время с Торресом, в 1606 г., голландский мореплаватель Янц также видел северный берег Австралии, зайдя в залив Карпентария.

В начале XVII в. северные берега Южного материка стали известны. Но каков этот материк далее к югу? Простирается ли он до Южного полюса, как было показано на карте Ортелия?

Ответ на эти вопросы складывался постепенно, по мере исследования материка.

В 1616 г. голландец Дирк Хартогсзон подходил к получившему позже его имя (Дирк-Хартог) острову, расположенному у западной окраины Австралии под 26° ю. ш.

Но самые важные открытия сделал голландец Абель Тасман. В 1642 г. он покинул Батавию с целью выяснить, тянется ли Австралия до Южного полюса. Пройдя о-в Маврикий в Индийском океане, он взял курс на восток и, к своему удивлению, вышел в Тихий океан. По пути он видел лишь южное побережье какой-то земли, названной им Вандименовой.

Впоследствии выяснилось, что это был большой остров, который назвали Тасманией.

Тасман обошел Австралию с юга и с востока и установил, что она — самостоятельный материк, не соединяющийся на юге с землей у Южного полюса. Открыв по пути Новую Зеландию, Тасман принял ее за край южного антарктического материка. Граница неизвестного Южного материка, таким образом, отодвинулась далеко к югу.

Но и это предположение Тасмана оказалось заблуждением, развеянным в XVIII в. Джемсом Куком.

После плавания Тасмана мореплаватели, особенно английские, все более уточняли контуры отдельных участков Австралии. Восточная часть Австралии и о-в Тасмания были присоединены к владениям Англии после первого плавания Джемса Кука (1768—1771). Очертания южных окраин материка выяснились лишь в самом конце XVIII в., когда в порте Джексоне (Сиднее) поселились англичане и начали съемку берегов на точные карты.

В 1798 г. Басе в простой шлюпке плавал одиннадцать недель вдоль южного берега и описал его. Затем на судне «Норфолк» он пересек пролив и обошел вокруг Тасмании, доказав ее островной характер.

Пролив между материком и островом назвали его именем.

В течение XIX в. ряд экспедиций — М. Флиндерса, Т. Митчелла, Д. Стюарда, Д. Мак-Кинли, П. Уорбертона, А. Форреста и др.— исследовали внутренние части Австралии. В этот же период были основаны и главные города, расположенные на побережье материка.

Западная Австралия была присоединена к Англии в 1829 г. Первоначально Австралию заселяли, высылая на этот материк преступников из Англии. Первые поселенцы из Европы, устраивая свои колонии, жестоко расправлялись с местными коренными жителями — австралийцами. Большая часть коренного населения была истреблена, а остальных оттеснили в бесплодные, пустынные области Австралии, где австралийцы и поныне живут в крайне тяжелых условиях. Их осталось к настоящему времени около 60 тыс. человек.

В лапы ушастой сове попадают почти исключительно мышевидные грызуны, львиную долю среди которых составляют серые полевки — самые многочисленные обитатели открытых безлесных участков. В тихие безветренные ночи для поимки

В лапы ушастой сове попадают почти исключительно мышевидные грызуны, львиную долю среди которых составляют серые полевки — самые многочисленные обитатели открытых безлесных участков. В тихие безветренные ночи для поимки Основными поставщиками гнезд для них служат сороки и вороны, которых ушастые захватчики нередко вынуждают строиться заново, прогоняя из законно занимаемого жилья.

Основными поставщиками гнезд для них служат сороки и вороны, которых ушастые захватчики нередко вынуждают строиться заново, прогоняя из законно занимаемого жилья.  Высота расположения гнезд совам безразлична. Для них важно, чтобы постройка была хорошо укрыта в густых частях кроны.

Высота расположения гнезд совам безразлична. Для них важно, чтобы постройка была хорошо укрыта в густых частях кроны.