Анализируя результаты реформы географического образования в Великобритании (рис. 2), можно сделать следующие выводы: программа по географии не предусматривает деление дисциплины на физическую и социально-экономическую; географию преподают как комплексную науку, причем упор делается на социальные проблемы. Физическая география, как видно из рисунка (затемненный сектор), занимает менее 25% объема учебника. Программа носит практическую направленность. В программе нет отдельных курсов; есть «география», постепенно усложняющаяся. Соответственно нет и отдельного курса «География Великобритании». Английские стандарты географического образования касаются не перечисления вопросов, номенклатуры и т. д., а широты мышления.

Рис. 2

В США реформа географического образования проводилась в течение последних 15 лет прошлого столетия. До этого в стране царила «географическая неграмотность», но в 90-х годах проблема была поднята на федеральный уровень (вплоть до президентского), как проблема общенациональная.

В то же время реформа географического образования в Финляндии признана одной из лучших в мире. Именно в Финляндии ГИС-методики в школьной географии нашли широчайшее применение.

Современная зарубежная школьная география все в большей мере воспитывает у школьников осознание того, что культура народов, их взгляды, образ жизни, история, чувство солидарности являются общим наследием и достоянием человечества, общечеловеческой ценностью. География, как отмечал В. П. Максаковский, все в большей степени гуманизируется, становится «предметом для человека, от человека и, главное, через человека».

Особо следует остановиться на вопросе о «степени научности» в школьном курсе географии. Характерная особенность школьной зарубежной географии – низкий научный уровень, о чем говорят многие зарубежные специалисты. В процессе происходящей сейчас реформы географического образования в ведущих странах Запада идеологи этой реформы пытаются исправить положение.

Сегодняшние школьники должны получить такое географическое образование, которое они могли бы использовать при поиске работы и поиске решений крупных проблем, с которыми им придется встретиться в будущем.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в зарубежном среднем географическом образовании возрастает доля современной научной информации. При этом все большую роль в географическом образовании играют современные методы, прежде всего использование ГИС – методик. В этом отношении отличие зарубежной школьной географии от российской крайне велико. Российские школы еще очень плохо оснащены компьютерной техникой, Интернетом. Учителя географии, как правило, не владеют опытом использования ГИС-методик.

Важная особенность зарубежной географии – ее комплексность. Зарубежная школьная география уже давно решила проблему интегрирования физической и «человеческой» (human), т. е. социальной географии, причем социальной географии отводится большее времени для изучения, чем физической.

Еще одно существенное отличие – рассмотрение своей страны, не в отдельном курсе, а в контексте постоянного сравнения с другими странами. Такой же подход характерен и при рассмотрении зарубежных стран.

Важной тенденцией зарубежной школьной географии является ее унификация. Несмотря на определенные национальные различия, общее генеральное развитие школьной географии идет в едином русле.

В последние 20-25 лет в зарубежном мире в отличии от России, наблюдается ренессанс географического образования, идущий параллельно с все более глубоким пониманием роли географического образования в верхних эшелонах политического и экономического менеджмента, принимающего решения.

Третья глава диссертации посвящена критическому анализу динамики концептуальных основ среднего географического образования в России.

В первом параграфе рассматриваются теоретические основы развития географического образования. Среднее российское географическое образование невозможно рассматривать изолированно от среднего российского образования в целом. Достижения и успехи российского образования, также как трудности и промахи напрямую отражались и отражаются поныне в географическом образовании. Однако внимание государства к географии, как дисциплине, на разных этапах исторического развития было разным и являлось следствием тех политических и идеологических парадигм, которых государство придерживалось в тот или ной исторический период.

В дореволюционное время, да и в советский период, властные структуры, ответственные за образование, всегда несколько опасались географии (впрочем как литературы и истории), поскольку, говоря словами А. И.Герцена, «образование у нас отрывает молодого человека от безнравственной почвы, гуманизирует его, превращает в цивилизованное существо и противопоставляет официальной России… это источник революционных настроений». Поэтому перед властными структурами всегда стояла трудноразрешимая задача – притушить опасную сторону географии и одновременно усилить его полезную «неопасную» сторону.

Наиболее успешной реформой образования, как и вообще во всей экономической жизни страны, явилась реформа 1860-х годов. Ее отличительная черта – усиленное внимание к низшим ступеням образования. В это время был заложен фундамент начальной школы, и была создана система непрерывного образования, т. е. была обеспечена преемственность начальной, средней и старшей школы. Устав гимназий в 1864 г. предусматривал изучение географии в 1 – 4 классах по 2 часа в неделю.

В учебных планах сразу после Октябрьской революции географии отводилось значительное место, причем, как и во всем образовании, предполагалось вариативное обучение с гибкими программами, учитывающими региональные особенности расположения школы.

Значительный вклад в развитие географического образования, хотя и с «идеологической приправой», внесла Н. К.Крупская. Именно она настояла на включение в число предметов средней школы географии. По ее мнению, география в школе играет важнейшую познавательную и воспитательную роль, особенно экономическая география.

С 1928 по 1931 гг. в СССР разворачивается педагогическая дискуссия на тему «борьбы против искажения марксизма в педагогике». В 1931 г. принимается Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе», которое наряду с положительными идеями дало начало введению единообразия в содержание образования, в формы и методы преподавания; в 1934 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании географии в начальной и средней школе». Упор делался на идеологизацию курса географии, хотя в постановлении было много и полезных идей. К работе по реформированию географии в школе были привлечены крупнейшие советские ученые и, прежде всего, Н. Н. Баранский, которые в условиях идеологизации сумели отстоять лучшие традиции отечественной педагогической географии. Поэтому можно смело заключить, что, несмотря на отрицательные последствия «педагогической дискуссии» конца 1920-х годов, школьная география получила ощутимый положительный импульс. Структура школьной географии, принятая на рубеже 1920-30-х годов, почти не изменилась после постановления 1934 года вплоть до наших дней; только курсы экономической географии СССР и мира поменялись местами.

В 1934 году вышел 1-й номер журнала «География в школе» под редакцией Н. Н. Баранского. Во вступительной статье он разъяснял задачу учителей и завершил статью словами: «Географической неграмотности нет больше места в советской стране». В 1946 г. вышли его «Очерки по школьной методике экономической географии», в которых автор подчеркивал, что «география в школе не может развиваться в отрыве от науки. Чем теснее будет эта связь, тем больше будет пользы для школьной географии». Приходится признать, что после кончины Н. Н.Баранского мы более не имеем примеров столь плодотворной интеграции географической науки, школьной и вузовской географии.

После Великой отечественной войны географическое образование испытало новый подъем, хотя преобладала жесткая система единоначалия и единообразия. В 50-х гг. советская школа была одной из лучших в мире. На географию в конце 40-х – начале 50-х гг. выделялось до 16 часов, т. е. по 2,5 – 3 часа в неделю в каждом классе. Прагматизм, эффективность, дисциплина, четкая работа финансово-хозяйственного обеспечения – вот основные положительные черты, которые были характерны для школы 40-50-х годов в условиях жесткой образовательной системы, не допускавшей какой-либо вариативности.

В конце 50-х – начале 60-х годов наступила пора переоценки ценностей, пора внутреннего освобождения. Определенную свободу получили и школы, и педагогическая мысль. Здесь просматривается закономерность, касающаяся географии и ярко доказывающая тот факт, что личность может и должна играть решающую роль в том или ином процессе. В 1940-1950-х годах, когда были приняты решения, не способствовавшие раскрепощению образования, но при этом в географическом образовании нашлись личности, в первую очередь Н. Н. Баранский, которые наперекор государственным установкам сумели не только сохранить, но и приумножить достижения отечественного географического образования. В 1960-е годы наблюдается обратная тенденция: когда образование в целом вздохнуло с облегчением, географическое образование, лишившись лидера, наоборот, стало терять свои позиции. Получилось, что географическое образование все время шло как бы в противофазе образования в целом.

Начавшийся в 60-е годы закат географического образования, несмотря на перестройку второй половины 80-х годов, дальнейшие весьма глубокие социальные реформы, продолжается вплоть до сегодняшнего дня.

В учебном плане 1967-1968 гг. «удельный вес» географии снизился до 11 часов в неделю, а к середине 1990-х гг. – до 9,5 часов. Важными в развитии российского среднего образования явились годы «перестройки». Революционную роль в этом процессе сыграл февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС, полностью посвященный проблемам образования и Всесоюзный съезд учителей (1988 г.), на котором жестко столкнулись различные точки зрения на дальнейшее развитие образования.

Вновь принятые программы по географии содержали значительные позитивные изменения. В частности ставился вопрос о разгрузке школьников, однако реальной разгрузки детей почти не получилось. Несмотря на определенный прогресс в реформировании образования, в возникновении альтернативных учебников, в появлении возможности гибкого подхода к программе, в совершенствовании содержания образования – несмотря на все эти достижения, радикальной реформы в содержании географического образования не произошло. Консервативные силы не дали возможность реформе развернуться в полную меру. Произошел «ползучий откат» всей реформы образования.

И только после 12 июня 1990 г. был дан толчок демократическим преобразованиям в образовании. В 1992 г. был принят Закон об образовании. Он сказался на всём образовании, включая и географическое. Одним из главных направлений реализации реформы школы стало качественное обновление содержания образования.

В 1993 г. появилось методическое письмо Министерства образования «О преподавании географии в 1993/1994 учебном году». В нем подчеркивалась идея о том, что особенности изучении географии связаны с обновлением содержания, его вариативностью, изменением традиционной структуры школьных курсов географии. Однако на практике реального реформирования географического образования снова не произошло: «ползучий откат» реформы продолжался.

Огромную роль в реформировании образования должна была сыграть программа обновления гуманитарного образования в России, в реализации которой неоценимую помощь оказал Институт Открытое общество. В ходе открытого «Конкурса инновационных проектов» появились инновационные программы, экспериментальные площадки, учебники, учебные пособия по географии. В частности, появилась Концепция среднего географического образования, разработанная диссертантом, о которой речь пойдет ниже. Однако благие намерения, связанные с реализацией реформы, так же как и программа Института Открытого общества в значительной степени остались на бумаге: выпущенные учебники, концепция географического образования оказались невостребованными, экспериментальные учебные площадки были закрыты. Новый министр образования Российской Федерации В. М.Филиппов в одном из своих выступлений в этот период заявил буквально следующее: «Мы отказались от прошлого подхода к реформированию образования….» Он правда, не уточнил, какой «прошлый подход» имелся в виду. Если он имел в виду реформы, которые начали проводиться после Съезда учителей, то это означает, что был дан зеленый свет контрреформам.

В 2004 году Министерство образования и науки РФ приняло новый федеральный Базисный учебный план. К сожалению, «наступление» на географию не прекращается. Учительской общественности с большим трудом удалось частично отстоять географию: в старшей школе ее все же не сократили, а вот в 6-м классе на изучение географии остался всего 1 час в неделю. При этом программа, учебники – все осталось без изменения, в результате чего нагрузка на 12-ти и 13-ти летних детей возросла вдвое. В соответствии с этим планом сейчас на изучение географии выделяется всего 9 часов в неделю: это самый низкий показатель за последние 100 лет (рис. 3). Однако некоторые регионы выделили дополнительный час на географию из регионального компонента; так, например, поступила Москва.

В связи с этим крайне неудачно выглядит официальное объяснение необходимости сокращения курса географии в 6-м классе в два раза. В документе Минобразования РФ сказано: «Учебный предмет «География» сокращается на 1 час за счет объединения преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный курс, перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет «Обществоведение». Как можно объединить в 6-м классе физическую и экономическую географию, если последней в этом курсе просто нет? Какие «элементы экономической и политической географии» можно перевести в курс «Обществоведения», если этих «элементов» в 6-м классе также нет? Приведенная дословно формулировка Минобразования – это пример безответственного подхода к географическому образованию. По сути дела это – целенаправленное сворачивание среднего географического образования в России.

Итак за последние полвека, несмотря на отдельные кратковременные положительные тенденции, среднее географическое образование в России, особенно в последнее десятилетие, катастрофически деградирует, средняя школа выпускает географически неграмотное поколение молодежи, вследствие чего есть все основания говорить о наступающей угрозе национальной безопасности.

Эти вопросы рассматриваются во втором параграфе, где анализируется уровень географической культуры и географического

Рис. 3 Изменение количества часов, выделявшихся на изучение географии

в России за период 1851 – 2005 годы

образования в современной России. Современная школьная география не обеспечивает формирования политической, экономической, экологической, а, в конечном счете, географической культуры молодежи, слабо развивает географическое мышление, недостаточно участвует в формировании личности молодого человека – патриота своей страны.

Недавно мы провели тестирование студентов 1-го курса факультета международных отношений МГИМО, то есть учащихся, которые закончили изучать географию 1,5 года назад. В эксперименте участвовали 120 человек. Итоги тестирования вызывают крайнюю тревогу. Отличных работ не было ни одной. Хороших оценок – 14%, удовлетворительных – 54%, неудовлетворительных – 24% и плохих – 8%; средний бал составил 2,5 (Рис. 4). Такое же тестирование было проведено автором в одной из средних московских школ в 8-м классе, т. е. когда заканчивается изучение физической географии. Результат получился аналогичным. Особое удивление вызывает тот факт, что у подавляющего большинства выпускников в аттестате зрелости по географии стоят хорошие или отличные оценки. Среди них немало и медалистов.

Из сказанного напрашивается вывод: школа не обеспечивает федеральный уровень образования, регламентированный государственным стандартом, завышает фактический уровень знаний и не способствует повышению социального статуса географии.

Примечание: отличных работ не было

Рис. 4 Обученность по географии выпускников средней школы

Отрицательное отношение школьников к географии разделяют многие родители и педагоги (не являющиеся географами). Неприоритетное отношение к географии передалось и тем, кто стоит у руля российского образования. Сейчас сложилась такая ситуация, когда даже работники образования – министерства образования, городских и областных управлений образования, почти в открытую говорят, что география – это не наука и ее пора вообще убирать из школьных программ. Наиболее ярко это проявилось в Московском базисном учебном плане на 1997-1998 учебный год, согласно которому в 6-м и 10-м классах географию, как обязательный предмет, вообще исключили. Как отметила заместитель председателя Московского департамента образования Л. Курнишова, «Разработка содержания образования и методики обучения, при которых на географическое содержание отводится меньше часов, является актуальной задачей».

Возникает вопрос: почему же география превратилась в нелюбимый предмет, который не любят дети, родители, работники образования? На наш взгляд, ответ на этот вопрос носит триединый характер. За последние 10-20 лет коренным образом изменился мир, включая нашу страну; изменилось молодое поколение и, наконец, изменилась сама географическая наука, в то же время среднее географическое образование не меняется уже несколько десятков лет.

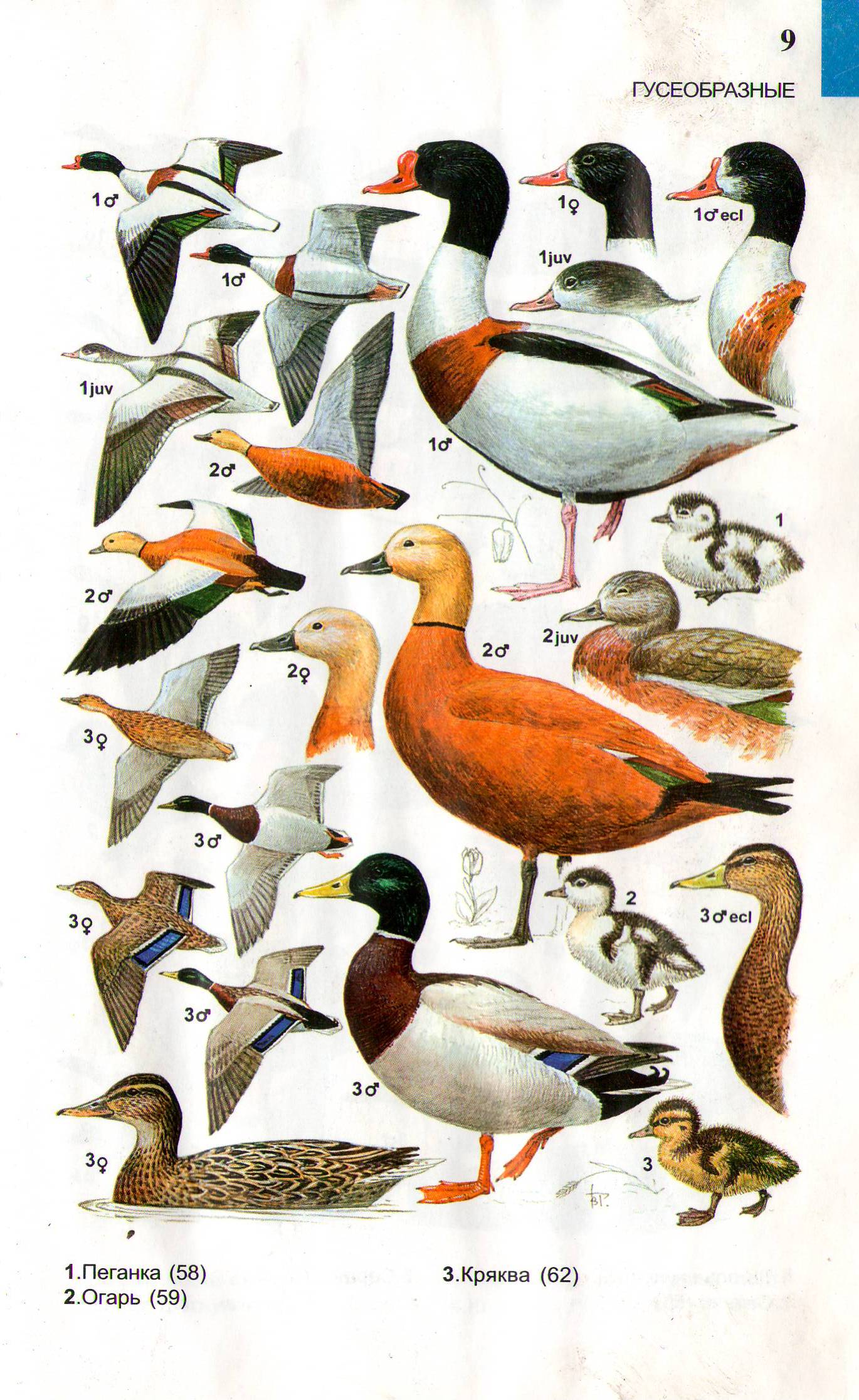

В полете огари и пеганки благодаря относительно редким и глубоким взмахам крыльев скорее напоминают гусей, а крепкие и высокие лапы позволяют им уверенно чувствовать себя на суше и даже довольно

В полете огари и пеганки благодаря относительно редким и глубоким взмахам крыльев скорее напоминают гусей, а крепкие и высокие лапы позволяют им уверенно чувствовать себя на суше и даже довольно  В исключительном случае птицы могут устроиться прямо на

В исключительном случае птицы могут устроиться прямо на  Во время смены маховых перьев летать они не могут и держатся на больших открытых плесах, не

Во время смены маховых перьев летать они не могут и держатся на больших открытых плесах, не