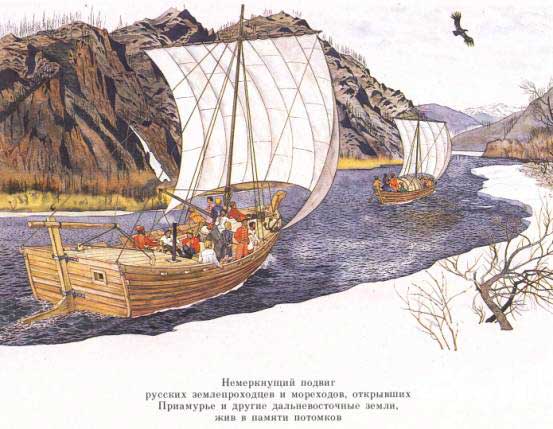

К началу XX в. русские владения на северо-западе Америки занимали обширные пространства Аляски. Русские поселения на западном берегу материка доходили до места, где ныне находится г. Сан-Франциско.

Далеки труден был путь по суше из центра России к ее дальневосточным окраинам и особенно к Русской Америке. Все необходимые грузы тогда отправляли по рекам и гужом на лошадях через необъятные пространства Сибири до Охотска, а далее морем на судах. Перевозка товаров обходилась очень дорого. Достаточно сказать, что пуд ржаной муки, стоивший в Европейской части России 40—50 коп., привезенный на Аляску, оценивался в 8 руб.

Трудность связи осложняла и управление этими территориями. Случалось, что распоряжение правительства доходило до Камчатки или Аляски тогда, когда оно уже теряло свою силу и отменялось в центре как устаревшее.

Была настоятельная потребность наладить регулярные рейсы русских судов от портов Прибалтики до русских портов на Тихом океане. И вот в 1802 г. морское министерство приняло предложение капитан-лейтенанта русского флота Ивана Федоровича Крузенштерна организовать первую русскую кругосветную экспедицию.

Вся жизнь Крузенштерна была связана с морем и морской службой Он учился в Морском кадетском корпусе. Во время русско-шведской войны юношу назначили «за мичмана»2 на корабль «Мстислав». Вскоре Крузенштерна произвели в мичманы, а затем за проявленную храбрость при взятии неприятельского корабля — в лейтенанты. В 1793 г. способный офицер в числе «отличных молодых офицеров» был послан в Англию.

Во время своих дальних плаваний на английских кораблях Иван Федорович побывал у берегов Северной Америки, в Индии и Китае.

Назначенный начальником кругосветной экспедиции, Крузенштерн взял помощником старого друга, с которым он вместе учился в Морском корпусе, Юрия Федоровича Лисянского.

Это был тоже опытный и образованный офицер морского флота. Учиться он начал в раннем детстве в Морском кадетском корпусе. Лисянский участвовал во всех главных боях со шведским флотом и был произведен в лейтенанты. Так же как Крузенштерна, Лисянского отправили в Англию для службы на флоте. На английских судах он плавал у берегов Африки, Азии и Америки. На родину Лисянский вернулся через четыре года.

Для кругосветной экспедиции были куплены два небольших судна водоизмещением в 450 и 370 т. Большее из них, которое вел сам Крузенштерн, назвали «Надеждой», а меньшее, которым командовал Лисянский, — «Невой».

В морском министерстве Крузенштерну советовали набрать команду для такого дальнего и ответственного плавания из опытных иностранных моряков. Но Иван Федорович, высоко оценивая русских моряков, отверг это предложение.

Самыми молодыми участниками плавания были мичман Ф. Ф. Беллинсгаузен, позднее прославившийся открытием Антарктиды, и О. Е. Коцебу— будущий кругосветный мореплаватель.

На «Надежде» в Японию отправлялся русский посол Н. П. Резанов для установления дипломатических связей с этой страной.

Перед экспедицией стояли важные научные задачи: исследовать дальневосточное побережье России, проверить и – уточнить морские карты, по пути вести океанографические наблюдения (измерение глубин моря, температуры воды и т. п.).

В августе 1803 г. «Надеждам! «Нева» вышли из Кронштадта. Экспедицию провожали все жители города и команды русских и иностранных судов, стоявших на рейде.

Такие торжественные проводы были не случайны: русские мореплаватели впервые отправлялись в путешествие вокруг света. Через десять дней суда дошли до Копенгагена. Здесь и состав экспедиции приняли иностранных ученых: астронома, двух натуралистов и доктора медицины.

На пути в Англию «Надежда» и «Нева» попали в сильный шторм, во время которого погибло несколько иностранных судов. Но русские моряки с честью вынесли это боевое крещение.

Русские суда, посетив Англию, вышли на простор Атлантического океана.

Переход в Южное полушарие отметили подъемом флага и пушечным салютом.

Весь экипаж надел парадную форму. Матросы устроили инсценировку: мифический морской царь Нептун приветствовал моряков, прибывших в его владения. Матрос Павел Курганов, привязав бороду из пакли, с короной на голове и трезубцем в руках, изображал морского царя. Он приказал подвергнуть морскому «крещению» тех, кто впервые пересек экватор. С веселым смехом и шутками матросы искупали всех участников плавания, кроме начальников — Крузенштерна и Лисянского, ранее плававших в Южном полушарии.

Этот морской праздник со времени плавания «Надежды» и «Невы» стал традиционным в русском флоте.

Подходя к берегам Бразилии, русские мореплаватели уточняли карту.

В конце декабря 1803 г. «Надежда» и «Нева» вошли в гавань о-ва Св. Екатерины. Этот небольшой остров отделяется от материка Южной Америки узким проливом.

Много необычного увидели русские моряки. Остров покрывала роскошная тропическая растительность. Здесь январь — самый жаркий месяц.

В лесу матросы ловили невиданных пестрых попугаев, обезьян и однажды даже притащили на корабль «Нева» аллигатора. Натуралисты собрали в тропических лесах богатые зоологические и ботанические коллекции.

В гавани суда стояли шесть недель: на «Неве» заменяли две поврежденные мачты.

Затем экспедиция направилась к оконечности Южной Америки, обогнула мыс Горн и вышла в воды Тихого океана.

Стояла пасмурная погода. Дул сильный ветер. Шел мелкий дождь. Над морем часто бывали густые туманы. Вскоре суда потеряли друг друга из виду.

«Нева», как было условлено раньше, пошла к о-ву Пасхи, а «Надежда», изменив маршрут,— к группе Маркизских о-вов.

В середине мая«Надежда»подошла к о-ву Ну-кухива. Это был благодатный уголок земли, покрытый кокосовыми пальмами; в лесах росло хлебное дерево.

Спустя три дня к острову прибыла и «Нева». Лисянский сообщил Крузенштерну, что во время трехдневной стоянки у о-ва Пасхи он уточнил координаты этого острова и составил его карту.

У о-ва Нукухива экспедиция пробыла десять дней. С местными жителями установились самые дружеские отношения. Островитяне помогали русским морякам запасать свежую воду и разные продукты.

Крузенштерн и Лисянский сделали первое географическое описание острова.

Лисянский составил краткий словарь языка островитян. Ему в этом помогли англичанин Роберте и француз Карби — потерпевшие кораблекрушение моряки; прожив на острове много лет, они прекрасно знали обычаи, быт и язык местных жителей.

Натуралисты собрали богатые коллекции, в которых было много новых растений, неизвестных европейским ученым. Члены экспедиции сделали зарисовки местности, а один из них записал песни жителей острова.

В конце мая суда вторично пересекли экватор — теперь уже с юга на север.

«Надежда» пошла от Гавайских о-вов к берегам Камчатки, а «Нева» — к Аляске.

В середине июля «Надежда» стала на якорь у Петропавловска-Камчатского. Корабль простоял в этой гавани шесть недель. За это время выгрузили товары, пополнили запасы провизии и привели в порядок судно.

Выполняя задание русского правительства побывать в Японии, судно направилось на юг. Плавание проходило в трудных условиях: стояли туманы и шли проливные дожди. Недалеко от Японии «Надежда» попала в страшный тайфун.

«Надобно иметь дар стихотворства, чтобы живо описать ярость оного»,— писал впоследствии Крузенштерн.

И в час великой опасности, когда, по словам начальника экспедиции, «корабль оставался без парусов на произвол свирепых волн, которые, как казалось, ежеминутно поглотить его угрожали», вся команда мужественно помогала вывести судно из района, где свирепствовал ураган.

В октябре «Надежда» прибыла в японский порт Нагасаки. Местные власти недружелюбно встретили русских мореплавателей. Прежде всего, они предложили морякам сдать пушки и вообще все огнестрельное оружие и порох. Только когда это условие было выполнено, судну разрешили войти в гавань. Здесь пришлось простоять более полугода. Японцы запрещали морякам не только сходить на берег, но даже ездить по заливу. Русский корабль окружили сторожевые лодки.

В этот период Япония жила замкнуто, изолированно от всего мира и не хотела иметь никаких сношений с другими государствами.

Она вела торговлю только с Китаем и с группой голландских купцов. Русскому посланнику так и не удалось договориться с Японским правительством об установлении дипломатических отношений.

От японского императора русскому посланнику Резанову передали грамоту, в которой говорилось, что российским судам запрещается даже подходить к берегам Японии.

Возвращаясь из Нагасаки на Камчатку, Крузенштерн провел судно по Японскому морю, тогда мало известному европейцам. В пути он исследовал и описал о-в Цусиму, а также пролив между этим островом и Японией. Кроме того, мореплаватели исследовали всю береговую линию о-ва Хоккайдо, которых! на картах того времени был нанесен пунктиром.

Определение астрономических пунктов и картографические работы русских моряков у западных берегов Японии дали возможность создать карту этих неизвестных мест.

В группе Курильских о-вов Крузенштерн обнаружил четыре скалы, близ которых судно чуть не погибло. Он назвал их «Каменными ловушками».

От Курильских о-вов «Надежда» пошла в Петропавловск-Камчатский. Пополнив запас воды и провизии, Крузенштерн совершил также научный рейс к берегам Сахалина. Он описал восточный берег Сахалина и впервые точно нанес его на карту.

При попытке пройти между Сахалином и материком Крузенштерн встретил на пути обширную мель. Тут он пришел к ошибочному выводу, что Сахалин — полуостров и соединяется с материком перешейком.

Только через 44 года эту ошибку исправил другой русский путешественник — Г. И. Невельской

Поздней осенью «Надежда» прибыла в Макао, португальскую колонию близ Кантона (Гуанчжоу). Туда же пришла в начале декабря «Нева», которая почти полтора года — около семнадцати месяцев — совершала свое самостоятельное плавание.

За это время Лисянский исследовал природу Гавайских о-вов, ознакомился с бытом и жизнью островитян, побывал у берегов Аляски и в бухте Кадьяк. С великой радостью и торжеством встретили русские люди на Аляске первый корабль с родины, прошедший от Кронштадта такой далекий морской путь.

Как раз в эти дни на о-ве Ситха (о-ве Баранова) индейцы, подстрекаемые американцами п англичанами, напали на русское поселение. Лисянскому вместе со всем экипажем пришлось выступить на защиту соотечественников.

Более года «Нева» находилась у берегов Аляски и несла охранную службу. Лисянский, не теряя времени, исследовал о-ва Ситха, Кадьяк и американское побережье. Он составил карту этих мест.

В сентябре 1805 г. «Нева», нагруженная ценными мехами, отошла от берегов Русской Америки и направилась в Китай.

К западу от Гавайских о-вов моряки стали замечать плавающие водоросли, появились здесь рыбы и птицы — признаки близкой земли, которая на этих широтах на карте не значилась.

Лисянский осторожно вел корабль, и все же «Нева» неожиданно села на мель близ неизвестного острова. Он оказался необитаемым На нем было много тюленей и птиц, которые совсем не боялись людей. По настоянию экипажа «Невы» остров назвали именем командир; судна Лисянского, а мель, на которую се. т корабль,— Невской. Корабль благополучие снялся с мели и прибыл в Китай.

В феврале 1806 г. «Надежда» и «Нева», нагруженные различными китайскими товарами— чаем, шелковыми тканями, фарфором и т. п.,— вышли из Кантона (Гуанчжоу) в обратный путь.

До берегов Южной Африки суда шли вместе. У мыса Доброй Надежды во время тумана они потеряли друг друга из виду.

Крузенштерн обогнул мыс Доброй Надежды и прибыл на о-в Св. Елены. Здесь он узнал, что Россия в союзе с Англией и Австрией находится в состоянии войны с Францией. Опасаясь встречи с французскими военными судами, Крузенштерн повел судно вдали от берегов Европы.

В августе 1806 г. «Надежда» бросила якорь в Кронштадтском порту. Русское кругосветное плавание, длившееся три года и двенадцать дней, благополучно закончилось. Первым приветствовать моряков на судно «Надежда» пришел Лисянский: он привел «Неву» в Кронштадт на две недели раньше.

Первое кругосветное плавание русских моряков было новой страницей в истории географической науки. Крузенштерн и Лисянский уточнили карту мира, пополнили ее новыми островами и сняли со старых карт отмеченные там, но несуществующие земли. Собранные экспедицией коллекции представляли большую научную ценность.

Во время плавания велись наблюдения над температурой и плотностью воды на разных глубинах (до 400 м), над морскими течениями и т. п. В результате путешествия был освоен морской путь из Кронштадта к берегам Русской Америки.

В честь первого русского кругосветного плавания была выбита медаль с надписью: «За путешествие вокруг света. 1803—1806».

Крузенштерн написал книгу об экспедиции — «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве», с атласом на 104 листах. Кроме того, И. Ф. Крузенштерн составил атлас карт южных морей, который был самым точным и полным в то время; им пользовались моряки и географы всего мира.

Лисянский тоже описал свое плавание — в книге «Путешествие вокруг света в 1803,1804, 1805 и 1806 годах на корабле «Нева». Обе книги были переведены на иностранные языки и изданы за границей. Их с интересом читают и сейчас.

Когда кайры, тупики или моевки после удачной рыбалки спешат к птенцам, часто бывает так, что рыбки, аппетитно поблескивающие в их клювах, привлекают внимание других птиц, не обремененных учтивыми манерами. Это поморники —

Когда кайры, тупики или моевки после удачной рыбалки спешат к птенцам, часто бывает так, что рыбки, аппетитно поблескивающие в их клювах, привлекают внимание других птиц, не обремененных учтивыми манерами. Это поморники —  Среди короткохвостых поморников промышлять разбоем удается лишь тем, кто обосновался поблизости от птичьих базаров. Обитатели базаров достаточно многочисленны и без ущерба для себя могут прокормить нахлебников. Вдали от моря поморники в основном живут охотой, нападая с воздуха на леммингов и разоряя гнезда.

Среди короткохвостых поморников промышлять разбоем удается лишь тем, кто обосновался поблизости от птичьих базаров. Обитатели базаров достаточно многочисленны и без ущерба для себя могут прокормить нахлебников. Вдали от моря поморники в основном живут охотой, нападая с воздуха на леммингов и разоряя гнезда.