У палеозойских форм двоякодышащих рыб мозговой череп окостеневал в разной степени, иногда одной сплошной костью. У современных видов хрящевые окостенения развиты слабо. Имеются внутренние ноздри — хоаны. Покровные кости черепа более многочисленны у ископаемых форм; в разной степени выражена редукция вторичных челюстей. Череп аутостиличный.

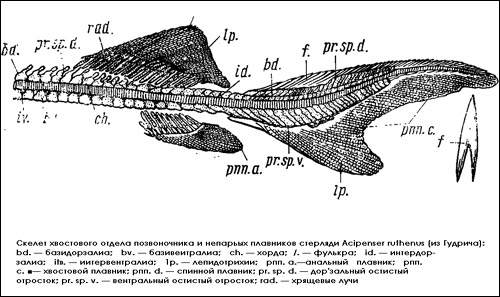

Зубы обычно сливаются в две-три пары мощных зубных пластинок. Хорда сохраняется в течение всей жизни и окружена плотной эластичной оболочкой. Развиваются верхние и нижние (гемальные) дуги, у некоторых ископаемых форм были слабо развитые тела позвонков. Скелет парных.плавников бисериального типа. В эволюции отчетливо прослеживается сдвигание непарных плавников назад и слияние их с хвостовым плавником.

Чешуя космоидная или костная. У современных видов есть одно или два легких — полых выроста, соединяющихся с брюшной стороной начальной части пищевода. Намечается разделение предсердия и образование легочного круга кровообращения.

Двоякодышащие рыбы — видимо, боковая, сильно специализированная ветвь, обособившаяся от каких-то примитивных кистеперых еще в нижнем девоне. Разделяются на три отряда; известны со среднего девона. Включают значительное число вымерших видов, живших в девонском — каменноугольном периодах. В мезозойскую эру встречаются немногие виды, относимые к тем же отрядам, что и шесть ныне живущих видов, имеющих реликтовый характер распространения.

Отряд Диптеридиобразные (Dipteridiformes). Сюда относят вымерших двоякодышащих рыб, со среднего и верхнего девона, распространенных по пресным водоемам всего земного шара. К концу палеозойской эры вымерли. Характеризуются космоидной чешуей, разной степенью окостенения мозгового черепа и большим разнообразием покровных костей, редукцией вторичных челюстей, наличием у части видов конических зубов, не слившихся в зубные пластинки, присутствием зачатков тел позвонков, самостоятельностью непарных плавников. Видимо, жили в богатых водной растительностью водоемах, питаясь малоподвижными животными и растениями.

У палеозойских форм, вероятно, уже было легочное дыхание и — хотя бы у части видов — способность впадать в состояние своеобразной спячки при пересыхании водоемов (ископаемые «коконы» находили в пермских отложениях).

Отряд Рогозубообразные, или Однолегочные (Ceratcdiformes). Мозговой череп хрящевой, с незначительными окостенениями. Покровные кости немногочисленны. Вторичных челюстей нет. Зубные пластинки с небольшим числом толстых слабо бугорчатых гребней. Парные бисериальные плавники хорошо развиты. Имеется только одно легкое со слабо ячеистой внутренней стенкой. Чешуи костные, крупные. Видимо, обособились от диптеридий еще в конце девона, но наиболее древние остатки известны лишь из нижнего триаса. В мезозойскую эру встречались во всех континентальных водоемах; описано много ископаемых видов.

Сейчас живет только один вид — рогозуб — Neoceratodus forsteri. Он встречается в небольшом районе Западной Австралии. Достигает длины до 1,5 м и массы свыше 10 кг. Живет в реках с медленным течением, заросших водной и надводной растительностью. Период засухи, когда реки мелеют, переживает в сохранившихся ямах с водой. Периодически, каждые 40-50 мин, всплывает, с шумом выдыхает воздух из легкого и, сделав вдох, опускается на дно. При полном высыхании ямы погибает.

Питается, медленно передвигаясь у дна и поедая беспозвоночных; в кишечнике обычно много мелко истертых растительных остатков, но, как полагают, растительность переваривается плохо. Крупная, до 6-7 мм в диаметре икра откладывается на водные растения. Через 10-12 дней вылупляется малек, имеющий большой желточный мешок. Дышит он жабрами и обычно лежит на дне, лишь изредка перемещаясь на короткое расстояние. После рассасывания желточного мешка становятся более подвижными и держатся по заводям, питаясь нитчатыми водорослями. Грудные плавники появляются на 14-й день после вылупления (вероятно, с этого времени начинает функционировать легкое); брюшные — примерно через 2,5 месяца. Рогозубов энергично истребляли из-за вкусного мяса; ловлю облегчала малая подвижность рыб. Сейчас рогозубы находятся под охраной; предпринимаются попытки реакклиматизации их в других водоемах Австралии.

Отряд Двулегочнообразные (Lepidosireniformes). Мозговой череп хрящевой, с незначительными окостенениями. Покровные кости немногочисленны. Вторичных челюстей нет. Зубные пластинки с острыми режущими гребнями. Кости жаберной крышки заметно редуцированы. Парные плавники имеют вид длинных щупалец; их скелет образован только расчлененной центральной осью. Мелкие циклоидные чешуи глубоко погружены в кожу. Легкие — парные, слабо ячеистые. Развитие с метаморфозом: у личинок развиваются кожные наружные жабры, исчезающие с началом функционирования легких. Как и однолегочные, видимо, обособились от каких-то диптеридий еще в конце девона — начале каменноугольного периода. Немногочисленные ископаемые остатки обнаружены в пермских отложениях США и на Русской платформе. Сейчас встречаются пять видов, относимых к двум родам.

Рогозуб (Neoceratodus forsteri)

Четыре вида pогозубов Protopterus живут в Центральной Африке. Самый крупный вид достигает длины до 2 м, самый мелкий — лишь 30 см. Тело удлиненное. Живут на разливах рек и во временных озерах, встречаются и в постоянных водоемах. Ведут сумеречный и ночной образ жизни, довольно активны. Питаются разнообразной животной пищей: червями, моллюсками, земноводными, рыбами. Плавают, змееобразно изгибая тело, или ползают среди водной растительности. В коже плавников, особенно грудных, многочисленны вкусовые почки: как только плавник касается съедобного предмета, рыба разворачивается и хватает добычу. По временам поднимаются на поверхность, заглатывая через ноздри атмосферный воздух в легкие.

При подсыхании водоема, когда уровень воды снижается до 5- 10 см, протоптерус роет нору. Грунт захватывается ртом, измельчается и выбрасывается наружу через жаберные щели. Выкопав вертикальный ход, рыба расширяет его конец в камеру, в которой и размещается, резко перегнув тело и выставив кверху голову. При падении уровня воды грунт закрывает вход в нору, а рыба движениями головы изнутри уплотняет эту пробку. У крупных рыб камера располагается на глубине до полуметра. За счет затвердения кожной слизи вокруг рыбы образуется плотно прилегающий к коже кокон (толщина его стенок всего 0,05-0,06 мм); и верхней части кокона образуется тонкая трубочка, по которой воздух проникает к голове рыбы. В таком состоянии рыба остается до следующего периода дождей, около 6-9 месяцев (в эксперименте в лабораторных условиях рыба находилась в спячке свыше четырех лет и благополучно проснулась).

В период спячки резко снижается интенсивность обмена. Энергетическим резервом служит, видимо, не только жир, но и мускулатура. При 6-месячной спячке рыба теряет до 20% первоначальной массы. Продукты азотистого обмена в период активной жизни выводятся из организма преимущественно в виде аммиака, а при впадении в оцепенение превращаются в мочевину, менее токсичную по сравнению с аммиаком, и не выводятся, а накапливаются, составляя к концу спячки 1-2% массы рыбы; механизмы, обеспечивающие устойчивость организма к таким высоким концентрациям мочевины, еще не выяснены. При заполнении водоемов в период дождей грунт постепенно размокает, вода заполняет воздушную камеру, и рыба, прорвав кокон, высовывает голову, вдыхая воздух через каждые 5-10 мин, а через несколько часов, когда вода покроет дно водоема, покидает нору. Вскоре мочевина выводится наружу через жабры и почки.

В период спячки происходит формирование половых продуктов. Через месяц-полтора после выхода из спячки начинается размножение. Самец на дне водоема среди зарослей растительности роет подковообразную нору с двумя входами, на дно которой самка откладывает до 5 тыс. икринок диаметром 3-4 мм. Через 7-9 дней из яиц вылупляются личинки, имеющие большой желточный мешок и 4 пары перистых наружных жабр. При помощи специальной цементной железы личинки прикрепляются к стенкам гнездовой норы. Весь период инкубации и первые недели жизни личинок самец находится около гнезда и активно его защищает, бросаясь даже на приблизившегося человека.

Через 3-4 недели желточный мешок полностью рассасывается, редуцируется пара наружных жабр (остальные рассасываются медленнее), и личинка покидает нору, начиная активно питаться. При необходимости она поднимается к поверхности для заглатывания атмосферного воздуха. Способность зарываться в грунт при засухе, образовывать кокон и впадать в спячку личинки приобретают при длине 4-5 см. Протоптерусы местами имеют промысловое значение: мясо их вкусное.

В бассейне Амазонки живет единственный вид рода — американский чешуйчатник, или лепидосирен, — Lepidosiren paradoxa. По сравнению с протоптерусами тело его еще более удлиненное, достигает 1,2 м длины, парные плавники короткие. Живут преимущественно во временных водоемах, заливаемых водой в период дождей и разливов. Питаются разнообразной животной пищей, особенно моллюсками; видимо, поедают и растения.

В период интенсивного питания в межмускульных перегородках накапливается значительное количество жира. При недостатке кислорода в воде заглатывают воздух, используя наряду с жабрами и легочное дыхание. При обсыхании водоема роют на дне нору, в которой устраиваются так же, как протоптерусы, забивая вход пробкой из грунта. Кокон у лепидосирена не образуется и тело спящей рыбы окружено слизью, увлажненной грунтовыми водами. Основой энергетического обмена в период спячки служат запасы накопленного жира.

Через 2-3 недели после выхода из спячки (после заполнения водоема водой), рыбы приступают к размножению. Самец роет вертикальную нору, иногда горизонтально загибающуюся к концу. Некоторые норы достигают 1,5 м длины и 15-20 см ширины. В конец норы рыба затаскивает листья и траву, на которые самка выметывает икринки диаметром 6-7 мм. Самец остается в норе, охраняя икру и вылупившуюся молодь. В это время на его брюшных плавниках развиваются обильно снабженные капиллярами ветвящиеся кожистые выросты длиной 5-8 см. Предполагали, что эти выросты способствуют насыщению воды в гнездовой камере кислородом. Другие ихтиологи считают, что эти выросты компенсируют невозможность использования легочного дыхания в норе. После периода размножения эти выросты рассасываются. Слизь, выделяемая кожей самца, обладает коагулирующим действием и очищает воду гнезда от мути. Вылупившиеся из икринок личинки имеют 4 пары сильно ветвящихся наружных жабр и цементную железу, при помощи которой они прикрепляются к стенкам гнезда. Примерно через полтора месяца после вылупления (при длине 4-5 см) личинки оставляют нору, начинают активно питаться и могут дышать легкими, при этом наружные жабры рассасываются. Местное население ценит вкусное мясо лепидосирена и интенсивно истребляет этих рыб.

Литература: Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные. Москвы, «Высшая школа», 1979