Общая характеристика работы

Актуальность темы:Изучение вопросов, связанных с устойчивостью речных систем и их картографированием, обусловлено необходимостью решения актуальных проблем взаимодействий общества и природы, проблем сохранения и улучшения качества жизненной среды, рационального использования природных ресурсов.

Фактически проблема устойчивого развития России и ее регионов стояла давно. В настоящее время ее особая актуальность определяется имевшим место в 1990-е годы длительным спадом экономики, тяжелой экологической ситуацией, ростом заболеваемости и необходимостью охраны окружающей среды. Все это означает, что стратегия устойчивого развития должна носить комплексный характер и включать в себя решение социальных, демографических и эколого-экономических проблем.

В соответствии с этим была принята "концепция перехода России на модель устойчивого развития"(1995).

Переход намечается осуществить в три этапа: первый (1996-2000 гг.), второй (2000-2015гг.) и третий ( до середины XX1 в.). На втором этапе должны быть решены наиболее острые экономические и экологические проблемы. Понятие «устойчивое развитие» более точно переводится как сбалансированное развитие, суть которого заключается в стремлении сохранить баланс. Иначе говоря, рассматривается равновесие, или устойчивость связи между экономической и экологической составляющей устойчивого развития. Удовлетворение человеческих потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов, которые являются частью общего природного потенциала ландшафта. При экологическом подходе природный потенциал ландшафта оценивается как совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства. Для естественного ландшафта характерны процессы самоуправления, ведущие к устойчивости экосистемы, то есть сохранению внутренних и внешних связей, обеспечивающих их устойчивость. К оценке устойчивости природного ландшафта следует подходить как в целом к комплексу, так и к каждому компоненту комплекса в отдельности, учитывая его значимость и функцию. Одним из основных компонентов природного комплекса являются речные системы, проблема устойчивости которых в настоящее время особенно актуальна. Для решения этой проблемы необходимо картографическое отображение, являющееся неотъемлемой составляющей объективной оценки состояния территории.

Переход намечается осуществить в три этапа: первый (1996-2000 гг.), второй (2000-2015гг.) и третий ( до середины XX1 в.). На втором этапе должны быть решены наиболее острые экономические и экологические проблемы. Понятие «устойчивое развитие» более точно переводится как сбалансированное развитие, суть которого заключается в стремлении сохранить баланс. Иначе говоря, рассматривается равновесие, или устойчивость связи между экономической и экологической составляющей устойчивого развития. Удовлетворение человеческих потребностей немыслимо без эксплуатации природных ресурсов, которые являются частью общего природного потенциала ландшафта. При экологическом подходе природный потенциал ландшафта оценивается как совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства. Для естественного ландшафта характерны процессы самоуправления, ведущие к устойчивости экосистемы, то есть сохранению внутренних и внешних связей, обеспечивающих их устойчивость. К оценке устойчивости природного ландшафта следует подходить как в целом к комплексу, так и к каждому компоненту комплекса в отдельности, учитывая его значимость и функцию. Одним из основных компонентов природного комплекса являются речные системы, проблема устойчивости которых в настоящее время особенно актуальна. Для решения этой проблемы необходимо картографическое отображение, являющееся неотъемлемой составляющей объективной оценки состояния территории.

Вопросам картографирования устойчивого развития уделяется большое внимание, в частности на крупнейшей в мире 23 Международной картографической конференции, проходившей в августе 2007 года в Москве, в докладах В. С. Тикунова, Т. С. Никелайнена, Джона С. Триндера( Австралия), И. Н. Рубанова, Т.

М. Красовской, О. И. Котовой, В.

М. Красовской, О. И. Котовой, В.

Н. Москвина говорится о необходимости разработки научных подходов к решению вопросов картографирования устойчивого развития территорий.

Н. Москвина говорится о необходимости разработки научных подходов к решению вопросов картографирования устойчивого развития территорий.

Целью исследования является разработка методики картографирования устойчивости речных систем.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи:

-проанализирован опыт изучения устойчивости природно-территориального комплекса и его элементов с применением картографических методов;

— сформулированы принципы создания карт устойчивости природно-территориального комплекса на примере речных систем;

-обоснован новый вид карт, ориентированный на специфику вопроса картографирования устойчивости речных систем;

-определено место карт устойчивого развития в системе классификации тематических карт (по содержанию);

— составлена классификация показателей речных систем, характеризующих

их устойчивость;

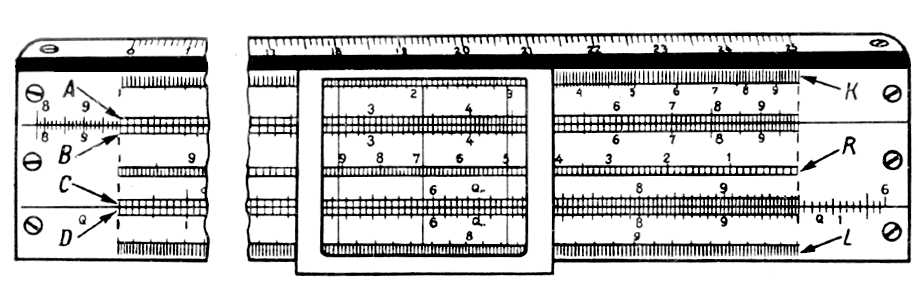

-разработана методика унификации показателей речных систем;

-разработан комбинированный способ картографического отображения устойчивости речных систем;

-разработана методика картографирования устойчивости речных систем.

Объект и предмет исследования Объектом исследования является устойчивость состояния речной системы, как одного из основных элементов природно-территориального комплекса, а предметом исследования – методика картографирования устойчивости речной системы по основным показателям.

Методы и средства исследования: методология исследований базируется на применении системного подхода, различных способов картографирования и моделирования, современного программного и компьютерного обеспечения.

Научная новизна:

-сформулированы принципы создания карт устойчивости природно-территориального комплекса на примере речных систем;

-разработана методика унификации показателей, характеризующих устойчивость объекта исследования;

-разработан комбинированный способ отображения устойчивости речных систем;

— разработана методика картографирования устойчивости речных систем ;

-предложен новый вид карт-карты устойчивости речных систем.

На защиту выносятся:

— принципы создания карт устойчивости природно-территориального комплекса на примере речных систем;

— методика унификации основных показателей, характеризующих устойчивость речных систем;

— комбинированный способ отображения устойчивости речных систем;

— методика картографирования устойчивости речных систем;

-новый вид карт – карты устойчивости речных систем;

Практическая ценность работы состоит в разработке принципов создания карт устойчивости речной системы, разработке методики картографирования устойчивости речной системы, разработке методики унификации показателей и способов отображения устойчивости речной системы.

Реализация результатов работы:

Результаты диссертационной работы используются в Новосибирском научно-исследовательском институте гигиены при составлении проекта зоны санитарной охраны р. Томи и при выполнении экспериментальных работ по проекту строительства Крапивинского гидроузла на р. Томи.

Разработанная методика картографирования устойчивости речных систем используется в учебном процессе в Сибирской государственной геодезической академии по курсу «География» и « Аэрокосмические методы в проектировании и составлении карт». Акты внедрения прилагаются

Апробация:

Основные положения диссертационной работы и результаты исследований представлены в докладах на различных научно-технических конференция:

— на научно-технических конференциях преподавателей СГГА «Современные проблемы геодезии и оптики»- 1996г., 1998г., 1999г., 2001г., 2003г.;

— на Междунар. конференции «Интеркарта-4»,Новосибирск-1998г;

— на 2-й региональной научно-практической конференции, Иркутск-2006г.

— на VIII научной конференции по тематическому картографированию, Иркутск-2006г.;

-на III Международном научном конгрессе « Гео-Сибирь-2007»;

-на IV Международном научном конгрессе « Гео-Сибирь-2008».

Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс, дипломное проектирование и студенческую научную деятельность кафедры картографии и геоинформатики СГГА, что подтверждено соответствующими актами.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 129 наименований. Общий объем составляет 140 страниц, 18 рисунков, 10 таблиц, 3 приложения.

Основные положения диссертационной работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели, задачи, методы и средства проводимых исследований. Раскрываются научная новизна работы и ее практическая значимость, выделяются основные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе рассматривается современный подход к проблеме устойчивого развития и его картографирования. Для этого изучены результаты исследований по определению и раскрытию понятий «устойчивого развития» и «устойчивость природно-территориальных комплексов».

Понятие устойчивого развития включает в себя три составляющие: экономическую, экологическую и социальную. С экологической точки зрения устойчивое развитие характеризуется способностью сохранения целостности природных систем, то есть сохранение их внешних и внутренних связей, что связано с их устойчивостью. Поэтому возникает необходимость, прежде всего, рассматривать устойчивость природных систем и их компонентов как частный случай экологической составляющей устойчивого развития.

В общем виде термин «устойчивость» подразумевает свойство системы сохранять качественную определенность. Устойчивым принимается такое состояние системы, к которому она самопроизвольно возвращается, будучи выведена из него внешними силами. Определение качественных параметров устойчивости означает соотношение между мерой изменения требуемых свойств системы и мерой направленного воздействия.

Устойчивость природно-территориального комплекса (ПТК) и его компонентов – это способность сохранять свою структуру в пространстве и во времени при изменяющихся условиях среды или как свойство геосистемы активно поддерживать значения своих параметров в пределах, не превышающих неких критических величин, с сохранением определенного характера функционирования, проявляющегося при воздействии на нее возмущающих факторов. (Куликов,1976;Гришанков,1977).В современном представлении природно-территориальный комплекс является сложной динамической системой, характеризующейся разной степенью устойчивости. В зависимости от характера воздействия одна и та же система может быть более устойчивой, менее устойчивой и неустойчивой.

На природно-территориальный комплекс действуют возмущения как естественные, так и антропогенные. Именно картографирование устойчивости природно-территориального комплекса в целом или его компонентов отражает степень их воздействия.

На природно-территориальный комплекс действуют возмущения как естественные, так и антропогенные. Именно картографирование устойчивости природно-территориального комплекса в целом или его компонентов отражает степень их воздействия.

При картографировании устойчивости природно-территориального комплекса необходим расчет временных интервалов устойчивого функционирования его компонентов и соотношения динамики процессов, ведущих к преобразованию общей и покомпонентной структуры комплекса. При этом должна учитываться релаксационная способность наиболее значимых компонентов системы в зависимости от пространственного распределения, временной изменчивости, типа и интенсивности природных процессов, определяющих условия функционирования комплекса. В зависимости от выбранного критерия, возможно построение прямых и обратных шкал оценки устойчивости одних и тех же природных комплексов или их компонентов.

Проблема устойчивости природно-территориальных комплексов ставит перед современной картографией новые задачи. Существуют определённые проблемы картографирования устойчивости, а именно:

-неопределённость самого понятия и концепции устойчивого развития;

-отсутствие чётких общепринятых критериев устойчивого развития и, тем более, их системы;

-недостаток пространственно локализованной информации, отсутствие соответствующих территориальных систем информации;

-практическая невозможность составления ретроспективных карт территорий и сложности составления прогнозных карт по тематике устойчивости;

-наличие разномасштабных процессов различной природы и многообразие границ интересующих объектов и явлений.

До сих пор на картах показывали фактическое состояние территории, теперь же для отображения устойчивости требуется как перспективное, так и ретроспективное картографирование. Необходимо учитывать природные условия и ресурсы, а также общие показатели устойчивого развития для каждого региона. Основой исследований по устойчивости является экологическое состояние территории, которое наряду с экономическим и социальным состоянием является индикатором устойчивости. Существуют регионы, в которых ведущая роль при решении вопросов устойчивости отведена экологическому фактору, следовательно, картографирование устойчивости природно-территориального комплекса и его компонентов способствует этим решениям.

Большой вклад в понятие устойчивости территории внесли А. Н.Антипов, А.Д. Арманд, М.А. Глазовская, Г.Е. Гришанков, М.Д. Гродзинский, К.Н. Дьяконов, А.П. Карпик, А.М. Короткий, А.А. Крауклис, В.В. Куликов, Т.П. Куприянова, А.П. Левич, В.С. Преображенский, Ю. Г.Пузаченко, С. А.Ракита, В. А. Светосланов, Н. А.Солнцев, Г. П.Скрыльник, В. С. Тикунов, Д. А. Цапук.

Во втором разделе рассматриваются речные системы как объект картографирования.

Речные системы чаще других компонентов природно-территориального комплекса рассматриваются как объект для выявления структурно-ландшафтных признаков территории, отвечающих понятиям системного анализа. Речные системы – это системообразующий элемент природно-территориального комплекса, одновременно, лимитирующий фактор развития, критерий его устойчивости.

Самый холодный месяц – январь, со средней температурой в пределах 7…11°С и абсолютным минимумом температуры – 33.4°С.

Самый холодный месяц – январь, со средней температурой в пределах 7…11°С и абсолютным минимумом температуры – 33.4°С. В нем выделяются следующие подучастки:

В нем выделяются следующие подучастки:

Многие представители этого» семейства весьма общительны и любят

Многие представители этого» семейства весьма общительны и любят  Своими сильными, а нередко и поразительно мощными, например, как у тростниковой суторы, клювами птицы разгрызают полые стебли травянистых растений, по калибру до тростника включительно, и выбирают притаившихся внутри личинок насекомых.

Своими сильными, а нередко и поразительно мощными, например, как у тростниковой суторы, клювами птицы разгрызают полые стебли травянистых растений, по калибру до тростника включительно, и выбирают притаившихся внутри личинок насекомых. Свои чашевидные гнезда эти птицы свивают из сухой травы и прикрепляют боковыми стенками к вертикальным стеблям.

Свои чашевидные гнезда эти птицы свивают из сухой травы и прикрепляют боковыми стенками к вертикальным стеблям.