Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Рекомендации по управлению и использованию водных ресурсов в низовьях реки Сырдарьи с учетом зимних паводков. Сост. Карлыханов О. К., Ибраев Т. Т., Шонбаева Г. А., Бакбергенов Н., Тараз, 2008, 35 С.

2. Карлыханов О. К., Ибраев Т. Т., Баджанов Б. М., Умирзаков С. И., Шонбаева Г. А.

Особенности зимнего режима Сырдарьи ограничивающие пропуск зимних расходов //Материалы V-той Международной конференции «Проблемы экологии АПК и охраны окружающей среды» II-том.

Кызылорда, 2008, С.29-30.

3. Шонбаева Г. А, Шомантаев А. А, Жиембай Ы. С. Основные проблемы пропуска зимних расходов воды в нижнем течении Сырдарьи. //Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования-2010». Болгария. г. София 2010 г.

4. Карлыханов О. К., Шонбаева Г. А. Особенности распространения волны пропусков в низовьях реки Сырдарья. //Материалы Международной научно-практической конференции «Научное обеспечение развития АПК стран Таможенного Союза» Астана, 2010 г.

5. Карлыханов О. К, Шонбаева Г. А. Проблемы при ледоставе и ледоходе и пути их решения. //Материалы научно-практической конференции «Научно-образовательный потенциал нации и конкуретноспособность страны» Тараз 2008 г.

6. Шомантаев А., Омаров К. А., Шонбаева Г. А. Изучение изменения уровенного режима реки в зимний период в условиях реки Сырдарьи. //Наука и образование Южного Казахстана №5(84) 2010 г.

7. Карлыханов О. К., Шонбаева Г. А. К методам подсчета зимнего стока реки Сырдарьи //Труды Международной научно-практической конференции «Научно-образовательный потенциал нации и конкурентоспособность страны». Тараз., 2008 С.547-548.

8. Шонбаева Г. А. Условия образования и распределения стока реки Сырдарья в зоне его формирования. //Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы рационального использования водных ресурсов в Казахстане». Тараз., 2010.

9. Шонбаева Г. А Анализ подходов по установлению коэффициента К для зимнего уровня реки Сырдарьи.//Вестник ТарГУ им.

М.Х. Дулати. «Природопользование и проблема антропосферы» -2010 г. №-3.1

10. Шонбаева Г. А. К обснованию гидрометеорологических методов определения коэффициента К.// Вестник ТарГУ им. М.Х. Дулати. «Природопользование и проблема антропосферы» Тараз 2010 . №-3.1

11. Шонбаева Г. А. Результаты натурных исследований по установлению уровенного режима реки Сырдарьи. .//Вестник ТарГУ им. М.Х. Дулати. «Природопользование и проблема антропосферы» №-2010 №-3.1

12.Шонбаева Г. А., Карлыханов О. К. Водообеспечение в условиях изменения климата.//Материалы Международной научно-практической конференции «Научные обеспечение развития АПК стран Таможенного Союза» Астана, 2010 г.

13.Карлыханов О. К., Шонбаева Г. А. Особенности зимнего режима реки Сырдарья в условиях изменения ее гидрологического режима.//Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы рационального использования водных ресурсов в Казахстане». Тараз 2010 г.

Тұжырым

Шонбаева Ғалия Айшықханқызы

Сырдария өзенінің төменгі ағысында қысқы су мөлшерін өткізудегі гидротехникалық шаралары

05.23.07-Гидротехникалық құрылыс

Зерттеу нысаны – су шаруашылық жүйелер және Сырдария өзенінің арнасымен Қызылорда су торабынан өзеннің атырауына дейін.

Зерттеу тақырыбы – қысқы су шығынын есептеулерін теориялық және әдістемелік жетілдіру және өзен арнасының өткізу қабілетін көтеру мақсатындағы гидротехникалық шараларды өңдеу.

Зерттеу мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің негізгі мақсаты –Сырдария өзенінің төменгі ағысында қысқы су мөлшерін өткізудегі гидротехникалық негіздерін жасау және Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы гидрологиялық режимнің өзгеру және өзен алабына түсетін антропогенді жүктеменің күшею жағдайындағы ағынды реттеуінің инженерлік шараларын өңдеу.

Зерттеу міндеттері:

– Сырдария өзені алабындағы гидрографиялық және гидрологиялық сипаттамаларды талдау және қорыту;

– өзеннің төменгі ағысындағы су қорларын реттеу және таратуының гидротехникалық негіздеуін жасау;

– өзеннің төменгі ағысындағы су шаруашылық және экологиялық жағдайды талдау және қорыту;

– су алу себептерін және салдарын анықтау;

– мұз құрсау және мұз жүру кезіндегі қысқы мұздық қиындықтарының және мұз кептелумен мұз буу құбылыстарының пайда болу себептерін және факторларын анықтау;

– Қызылорда су торабынан төмен өзен арнасының өткізу қабілетінің ысырабтарының себептерін анықтау;

– су деңгейін жасанды көтеру кезінде қысқы шығындар және мұзды қауіпсіз өткізу үшін ұсыныстар жасау;

Ғылыми жаңалығы:

– өзеннің төменгі ағысында су тораптарының жұмыс режимі және оларды қысқы су алу жағдайларының төмендету дәрежесі негізделді;

– өзеннің қысқы режимінің есептеу әдістемесін жетілдірілді;

– арнаның бұрылу жерлерінде түзету қазындыларын жүргізуіңің схемалары дайындалды;

– су деңгейін жасанды көтеру кезінде қысқы шығындар және мұзды қауіпсіз өткізу үшін ұсыныстар жасалды;

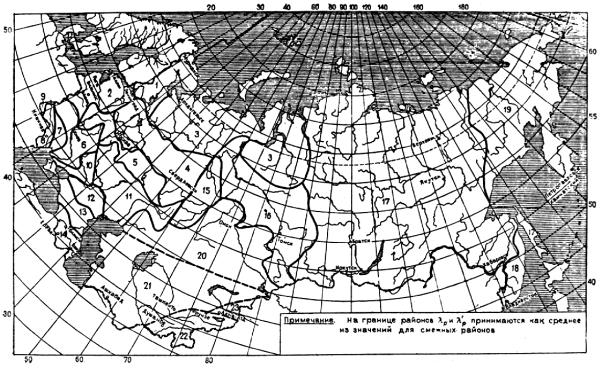

«Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы климаттық жағдайлар және қысқы кезеңдегі ағынның өту ерекшеліктері» атты бірінші тарауында Сырдария өзені алабының төменгі ағысындағы климаттық көрсеткіштердің өзгеру тенденциясының талдауы келтіріледі.

«Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы ағынның қалыптасу және пайдалану жағдайы» атты екінші тарауында өзеннің төменгі ағысындағы ағынды пайдалануының гидрологиялық жағдайлары келтіріледі.

«Су шығынының қысқы коэффициентін анықтау әдістемесі» атты үшінші тарауында өзеннің қысқы кезеңдегі деңгейлік режимін анықтау нәтижелері келтіріледі. Қысқы коэфициент мәнін табу үшін қысқы су деңгейі және температураның айырмашылық байланысы ұсынылды.

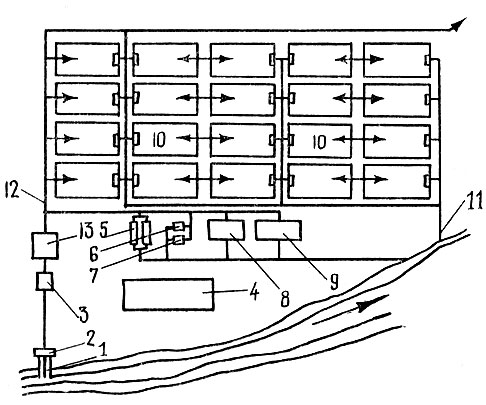

«Қысқы су шығындармен мұз жүруінің қаупсіз өтуінің шаралары» атты төртінші тарауында қысқы су шығындары және мұз жүруінің қауіпсіз өту шаралары келтіріледі. Арнаның өткізу қабілетін көтеру және қысқы қиындықтарды төмендету шаралары ұсынылды.

SUMMARY

Shonbaeva Galiya Aishikhanovna

Hydrotechnic Measures for Passing Winter Water Rates in the Downstream of the Syr-Darya

Specialty: 05.23.07 – “Hydrotechnical construction”

Subject of research: reach of the Syr-Darya river below the Kyzylorda waterworks facility.

Research objective: engineering hydrotechnic measures for passing winter water rates in the downstream of the Syr-Darya river.

Research method: for argumentation of the theoretic summaries conclusions and recommendations there were used statistical, experimental, empirics-mathematical methods.

Research results:

The operating regime of hydrotechnical constructions for regulation and allocation water resources in the downstream of the river and the degree of their value for decreasing the negatives from the floods were proved

The calculation method for the winter regime of the river was worked out

The recommendations for the secure passing of the winter water rates and ice drift under the simulated increasing of augmentations were developed

Practical value of the work. Designed calculation method for the winter regime of the river, recommendations for organization the overseeing freezing period, ice drift and passing of winter water rate, measures for water passage under the heightened flow-rates, can be applied for the organization of the winter flow-rates passing on the river under the freezing period and ice drift

In the chapter one the tendency of climatic indexes variation in the downstream of the Syr-Darya river basin were analyzed. The specific sections, mostly susceptible to the winter difficulties were detected

In the chapter two there were explored the hydrological conditions of usage the flowing in the downstream of the river and causes of the bed thrashing

In the third chapter the results of studying the variation of the level regime of the river in winter period and methods of definition the winter flow coefficient are shown. The way of determination the winter coefficient depending on the difference between the summer and winter water levels and temperatures was offered

In the fourth chapter the measures for secure passing of the winter flow-rate and ice drift were shown. Mitigation measures of winter negatives and bed capacity growth were developed

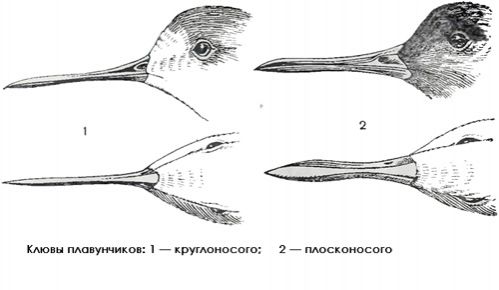

Плавунчики научились добывать пропитание на плаву

Плавунчики научились добывать пропитание на плаву В течение многих месяцев кулички не видят суши, раскачиваясь на волнах и время от времени перелетая с места на место в

В течение многих месяцев кулички не видят суши, раскачиваясь на волнах и время от времени перелетая с места на место в

Сильный ветер способен оторвать гнездо от тростниковой основы, и тогда пускается оно вместе с наседкой в свободное плавание.

Сильный ветер способен оторвать гнездо от тростниковой основы, и тогда пускается оно вместе с наседкой в свободное плавание.