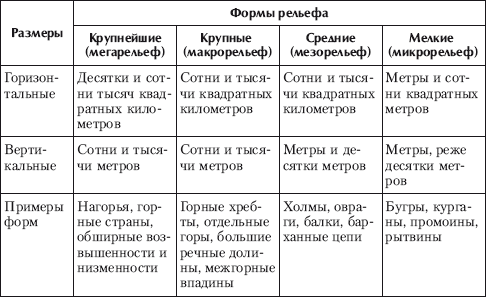

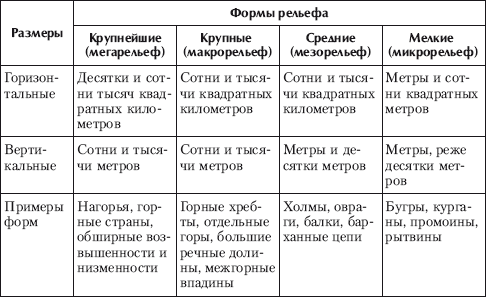

Почти каждый крупный участок земной поверхности характеризуется своеобразным рельефом. В нем можно выделить равнины, холмы и горы.

Равнинами называются обширные участки суши с ровной или слабо волнистой поверхностью, обычно слегка наклоненной в одну сторону. Так, например, обширная Западно-Сибирская низменность имеет слабый наклон к северу, в сторону Северного Ледовитого океана, а Прикаспийская низменность — к югу, к Каспийскому морю. Равнины называют низменными, если их поверхность приподнята над уровнем океана не более чем на 200 м; возвышенными, если они располагаются над уровнем океана более чем на 200 м, но не превышают 500м; и, наконец, выделяют нагорные равнины, если высота их поверхности над уровнем океана превосходит 500 м.

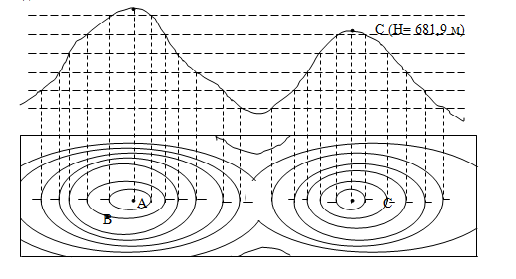

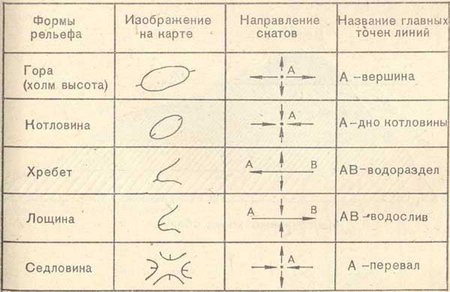

Холмистый рельеф представляет собой сочетание часто чередующихся возвышенностей (холмов), высота которых над основанием не превышает 200л, и понижений (ложбин, котловин), расположенных между возвышенностями. Возвышенности имеют разную форму и располагаются изолированно, группами или образуют гряды.

Горный рельеф, как и холмистый, представляет собой также сочетание чередующихся возвышенностей (горные вершины, хребты) и понижений (долины, впадины, котловины) между ними, только высоты их значительнее (превышают 200 м от подошвы горы до вершины).

Горный рельеф обычно занимает большие пространства земной поверхности, образуя целые горные страны, как например Кордильеры, Альпы, Карпаты, Памир, Тянь-Шань, Алтай и др.

Сами возвышенности чрезвычайно разнообразны по форме и высоте. Одни вершины напоминают известные в геометрии тела: конусы, пирамиды, призмы,— а другие имеют более причудливые очертания. Особенно разнообразны формы возвышенностей в пустынях – то в виде колонн, то столбов, то грибов, а местами образуются формы, напоминающие развалины древних городов, крепостей и каких-то гигантских фантастических сооружений.

Крутые поверхности скал в горных пустынях нередко бывают покрыты множеством углублений (ячеек) различной формы, что придает такой поверхности вид пчелиных сотов.

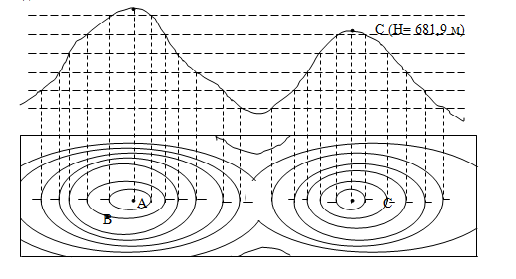

Каждая форма рельефа ограничена склонами различной крутизны. Пересечение двух противоположных склонов хребта — его гребень — образует водораздельную линию. В равнинном рельефе, где преобладают плоские, почти горизонтальные поверхности, часто бывает трудно установить положение водораздельной линии, так как ее заменяет целая водораздельная полоса, обычно заболоченная или занятая озерами. Такого рода водораздельные

пространства типичны для Западно-Сибирской низменности, где слабо выпуклые поверхности водоразделов заняты обширными, сильно увлажненными моховыми болотами, среди которых располагаются бесчисленные озера с топкими торфяными берегами.

По дну понижений, ограниченных с двух сторон склонами,— долин, оврагов, балок — проходит водосливная линия, или тальвег. В речных долинах водосливная линия совпадает с руслом реки.

Склоны, ограничивающие какую-либо возвышенность, редко имеют одинаковую крутизну от вершины до основания. Чаще всего крутизна меняется, причем это изменение резко заметно на глаз и наблюдается по определенной линии. Если происходит перелом крутизны склона, причем склон большой крутизны сменяется склоном меньшей крутизны, то линия, по которой происходит смена крутизны, называется подошвенной линией.

Подошвенная линия ограничивает основания изолированных холмов и других возвышенностей, заметно выделяющихся на данной территории.

Если же происходит смена крутизны склона и склон меньшей крутизны сменяется склоном большей крутизны, то линия, по которой происходит смена крутизны, называется бровкой. Линия бровки ограничивает сверху склоны оврагов, промоин, балок, речных долин.

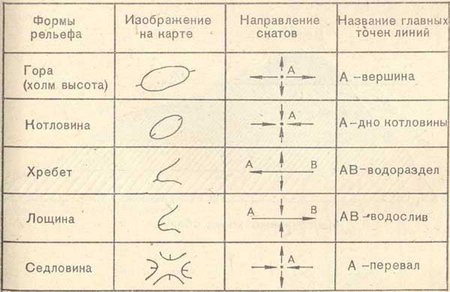

Изображая рельеф па карте, топограф прежде всего старается выявить на местности и затем нанести на карту линии водоразделов, тальвегов, подошв склонов и бровки, которые образуют как бы «скелет» рельефа.

Для правильного понимания рельефа той или иной территории большое значение имеют также и его характерные точки. К их числу относятся вершинные, седло-винные, устьевые и донные точки.

Вершинные точки располагаются на самых высоких местах возвышенностей, и с них дальше всего можно осмотреть окружающую местность. На топографических картах обычно подписываются высоты этих точек над уровнем моря. Точки, с которых местность особенно хорошо видна во все стороны, называются командными точками. Высоты этих точек на картах подписываются крупным шрифтом, чтобы они лучше выделялись.

Седловинные точки располагаются в самых пониженных местах гребней гор и вообще водораздельных линий. В горных районах наиболее низко расположенные седловины — обычно самые удобные места для перехода с одного склона хребта на противоположный. Такие седловины называются перевалами или горными проходами.

На дне речных долин, оврагов и балок располагаются устьевые точки. Это устья рек, оврагов или балок.

Донные точки характеризуют глубину понижений местности. Они располагаются на дне замкнутых впадин, котловин и других понижений рельефа. Так, например, самая глубокая (донная) точка огромной Турфанской впадины, расположенной в Западном Китае, имеет высоту минус 154, т. е. она находится на 154 м ниже уровня океана.

По внешнему виду формы рельефа можно разделить на две основные группы: положительные и, отрицательные — в зависимости от их положения относительно плоскости горизонта.

К положительным относятся горные хребты, холмы, кряжи, курганы и другие возвышенности.

Отрицательные формы рельефа представляют собой вогнутости, понижения или углубления относительно плоскости горизонта. К ним относятся речные долины, овраги, балки, котловины, впадины и др.

Посмотрите на курган, холм, бугор и какую-нибудь котловину. Вы увидите, что они со всех сторон ограничены склонами. Поэтому такие формы рельефа называют замкнутыми.

Незамкнутые формы рельефа бывают ограничены склонами с двух или трех сторон, как например речные долины, овраги.

Формы рельефа бывают простые и сложные. Так, например, к числу простых форм можно отнести промоину, бугор, курган и т. п.

В отличие от простых форм сложные формы рельефа включают в себя несколько простых форм и обычно характеризуются более крупными размерами. Сложными формами рельефа всегда являются речные долины: их склоны, как правило, расчленены оврагами, балками, промоинами и лощинами. Любой горный хребет — также сложная форма рельефа: склоны его рассечены ущельями, от горного хребта всегда отходят в стороны более мелкие хребты и т.

п. Поэтому в каждой сложной форме рельефа всегда можно найти несколько простых форм. При изучении рельефа они помогают разобраться в особенностях рельефа и понять условия его возникновения.

Только изучив отдельные формы рельефа и поняв условия их образования, можно правильно определить пути развития рельефа в целом. А это необходимо при проектировании и строительстве сооружений, при прокладке дорог, в сельском хозяйстве и в других областях хозяйственной деятельности человека.

Решили также построить в Тобольске второе судно — бот &

Решили также построить в Тобольске второе судно — бот & Он решил, однако, что бот «Обь-Почтальон», более крепкий, чем «Тобол», должен снова выйти в море и идти на восток навстречу судну, которому поручено пройти от Лены до Енисея.

Он решил, однако, что бот «Обь-Почтальон», более крепкий, чем «Тобол», должен снова выйти в море и идти на восток навстречу судну, которому поручено пройти от Лены до Енисея.

Колония на большом обрыве может состоять из нескольких тысяч пар, а на одном квадратном метре можно насчитать до восьми норок.

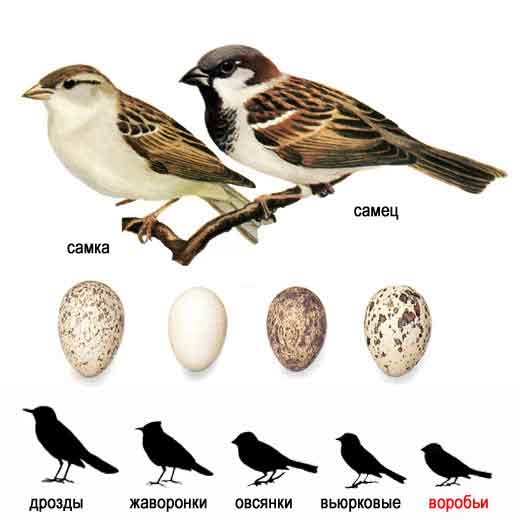

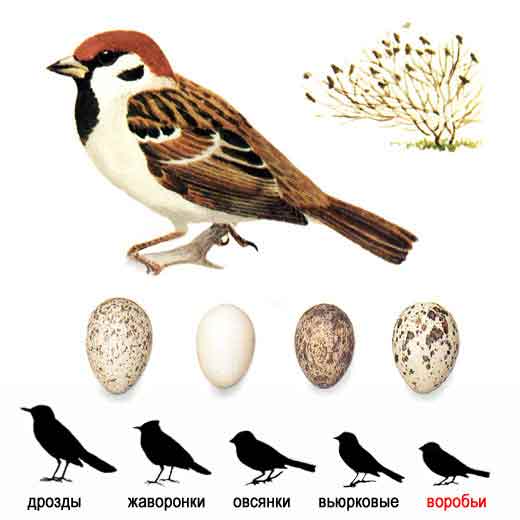

Колония на большом обрыве может состоять из нескольких тысяч пар, а на одном квадратном метре можно насчитать до восьми норок. Саксаульные воробьи встречаются с соседями регулярно, однако лишь для того, чтобы в очередной раз урегулировать пограничные вопросы. Что же касается каменных воробьев, то они о своем месте в спектре социальности вовсе не задумываются по той причине, что прекрасно чувствуют себя и в многочисленных колониях, где собираются десятки пар, и в условиях совершенно изолированного гнездования, когда соседей вокруг за несколько километров не сыщешь.

Саксаульные воробьи встречаются с соседями регулярно, однако лишь для того, чтобы в очередной раз урегулировать пограничные вопросы. Что же касается каменных воробьев, то они о своем месте в спектре социальности вовсе не задумываются по той причине, что прекрасно чувствуют себя и в многочисленных колониях, где собираются десятки пар, и в условиях совершенно изолированного гнездования, когда соседей вокруг за несколько километров не сыщешь. Если ему удается таким образом привлечь к себе внимание, а найденная расселина и в самом деле годится для

Если ему удается таким образом привлечь к себе внимание, а найденная расселина и в самом деле годится для