В знойный июньский день 1871 года из Ташкента в Ходжент двигался странный обоз.

Несколько тяжело нагруженных арб, скрипя огромными колесами, медленно тянулись по дороге в сопровождении шести джигитов.

Лошади под всадниками были тощие, да и сами они имели довольно неказистый вид.

Впереди ехал почтовый тарантас. В нем сидели молодой человек в белом полотняном костюме и дорожной шляпе и совсем молоденькая женщина. Она с живым интересом поглядывала по сторонам. Казалось, ничто не ускользает от ее пытливого взора.

Ее спутник часто наклонялся к ней. По их оживленной беседе было видно, что постоянный обмен мнениями вошел у них в привычку.

Время от времени молодой человек оглядывался на двигавшиеся сзади арбы. Нетрудно было догадаться, что эти неуклюжие повозки имеют какое-то отношение к пассажирам почтового тарантаса.

Однако, если бы какой-нибудь любопытный человек вздумал определить, кто эти люди, а для этого ознакомиться с грузом странного каравана, он стал бы в тупик.

В тюках и ящиках лежали самые разнообразные предметы: геодезические приборы, шелковые пестрые ткани, ящики для гербариев, халаты, барометры, дешевые карманные часы, женские украшения и походные палатки.

Отдельно, в большом мешке пуда на три весом, были упакованы мелкие серебряные монеты — коканы, чеканившиеся в Кокандском ханстве.

Кто же они, владельцы этих грузов? Если торговцы, то зачем им наряду с такими ходкими товарами, как халаты и украшения, палатки и измерительные приборы?

Если это ученые, путешественники, то зачем им шелк, бусы, зеркальца?

Короче, знакомство с грузом, который везли скрипящие арбы, ничего не открыло бы любознательному наблюдателю. Зато если бы он внимательно проследил за газетой «Туркестанские ведомости», то спустя некоторое время после выхода из Ташкента описанного нами отряда он нашел бы там интересное сообщение об исследовании истоков реки Исфары и новооткрытом Исфаринском леднике.

Сообщение было подписано молодым, но уже известным ученым—Алексеем Павловичем Федченко. В нем рассказывалось о работе экспедиции по изучению Ферганской долины и ее южной нагорной части.

А. П. Федченко. (С фотографии.)

Экспедицию организовало Московское общество любителей естествознания. Начальствование над нею было поручено Федченко.

Выехавший в июне 1871 года из Ташкента караван и был этой экспедицией.

Средняя Азия, до того как она была присоединена к России, оставалась закрытой для европейцев. Лишь отдельные смельчаки тайно проникали в нее, и многие из них поплатились за свою любознательность жизнью.

Ко времени путешествия Федченко значительная часть среднеазиатских просторов уже входила в состав Российской империи. Еще существовавшие Хивинское и Кокандское ханства и Бухарский эмират были территориально значительно урезаны, а вскоре и целиком отошли к России, Таким образом, вторая половина XIX века была крупной вехой в истории среднеазиатских народов, Они встретились с «двумя Россия-ми»— Россией царской и Россией Герцена и Белинского.

Царская Россия для населения Средней Азии была тюрьмой народов. В то же время завоевание этих областей приблизило среднеазиатские народы к передовой русской культуре. Освободительные идеи великих русских революционных демократов вдохновляли их на борьбу с местными и царскими угнетателями.

Русский солдат 70-х годов XIX века.

О. А. Федченко. (С фотографии.)

Русские ученые исследовали огромные пространства страны нанесли на карту пустыни и горные хребты, открыли величайшие горные вершины и ледники. Они изучили геологическую историю Средней Азии, ее животный и растительный мир быт и нравы населения.

В рядах первых исследователей Средней Азии выдающееся место занимает Алексей Павлович Федченко.

Федченко родился в 1844 году в Сибири. Еще в детстве он мечтал стать натуралистом. В Московском университете который Федченко блестяще окончил, он избрал своей специальностью зоологию. Одновременно он с увлечением изучал и другие отрасли естествознания. Разносторонние знания способствовали многогранности научной деятельности исследователя. Больше всего его влекла никем не исследованная южная часть Средней Азии, где находился Памир — «Крыша мира».

Проникнуть на Памир, в эту высокогорную страну с гигантскими хребтами, увенчанными высочайшими вершинами, мечтали многие путешественники.

Но только русским ученым удалось разгадать ее тайну.

«Мое искреннее желание, стремление быть на Памире, мысли, о чем я лелеял со времени отъезда в 1868 году в Туркестан, привели к желаемым результатам», — писал Федченко.

На пути к Памиру ученый совершил крупное открытие: он обнаружил Ферганскую долину.

До путешествия Федченко великий русский исследователь П. П. Семенов-Тян-Шанский с севера дошел до хребтов Тянь-Шаня, от Тянь-Шаня провел многочисленные исследования Н. А. Северцов. Но раскинувшаяся между хребтами Тянь-Шаня и озером Зор-Куль огромная территория еще никем не была изучена.

Сомкнуть цепь уже произведенных ранее исследований, изучив Ферганскую долину и ее южную нагорную часть, — вот задача, за решение которой взялся Федченко.

Этой задаче и была посвящена экспедиция.

Немало хлопот и усилий стоило ее снаряжение. Нужно было не только, подготовить оборудование и инструменты для научной работы, но и не забыть о подарках. Федченко знал, что корыстные чиновники кокандского хана будут мешать на каждом шагу, если их не задобрить подношениями. Украшения, о которых мы говорили, имели другое назначение. С их помощью путешественники рассчитывали ближе познакомиться с женской частью населения. Эта задача целиком была возложена на жену Алексея Павловича — Ольгу Александровну Федченко. Женщины в Средней Азии в то время жили затворницами в особых женских половинах домов, и общение с ними могло быть доступно только женщине.

Итак, странный обоз движется по направлению к Ходженту.

Шесть оборванных всадников на тощих лошадях изображают «свиту» путешественников. Без сопровождения джигитов путешественники не вызывали бы уважения жителей, а успех дела этого требовал.

Федченко Запясся письмом туркестанского генерал-губернатора к кокандскому хану, в котором говорилось:

«Я направляю к Вам состоящего при мне ученого человека г. Федченко, цель путешествия которого самая мирная и полезная. Он изучает жизнь и характеры всех тварей и растений». Далее указывался маршрут экспедиции: из Коканда в Исфару, оттуда к Зеравшанскому леднику через селения Ворух, Вадиль и Уч-Курган, затем на перевалы в Кахатегин, Ош и, наконец, в находящиеся к югу от них горы к перевалу Терек-Даван.

Ханский чиновник.

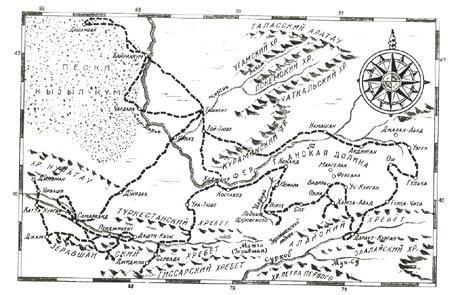

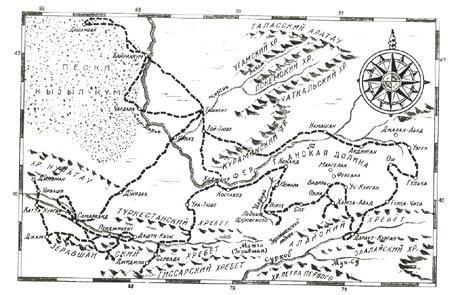

Карта маршрутов А. П. Федченко.

Нечего говорить, что маршрут был составлен самим «ученым человеком», и притом «на авось». Ничего, кроме отрывочных сведений и отдельных названий, о стране, куда он направлялся, известно не было. Федченко не располагал даже приблизительной картой.

Большой интерес представлял и город, древний Ходжент, основанный, по преданию, Александром Македонским.

Опоясанный двумя рядами стен и башен, он веками стоял, как грозный страж, защищая вход в узкую долину, по которой несется Сыр-Дарья.

Из Ходжента экспедиция выехала в сопровождении казачьего конвоя. Он должен был довести ее до границ Кокандского ханства. Конвой нужен был не столько для охраны, сколько для того, чтобы придать еще больше важности экспедиции. Ведь Федченко предстояло добиться у хана разрешения посетить горные области, где еще не ступала нога европейца.

В Коканде путешественников уже ждали. После торжественной встречи их отвезли в отведенный для них дом. Галерея дома была нарядно украшена коврами. От имени мехтера (ханского управителя) было подано роскошное угощение. Десять человек на тринадцати блюдах несли фисташки, урюк, дыни, конфеты и другие фрукты и сладости. Ночью путешественников охраняли солдаты из личной стражи хана.

Ханские чиновники внешне всячески подчеркивали свою доброжелательность к русским гостям, а на деле старались затормозить продвижение экспедиции. Цель путешествия была для них непонятна и вызывала подозрения. Мехтер, пересыпая свою речь цветистыми восточными выражениями, советовал русскому гостю объездить «прекрасные» города ханства и не ехать в дикие горы. Под разными предлогами он оттягивал свидание с ханом.

До представления хану путешественники не могли не только двинуться в глубь его владений, но даже выезжать в город. Дорогое время уходило зря…

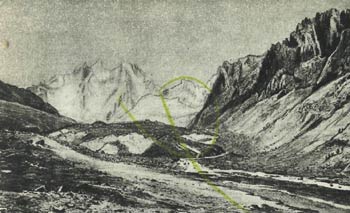

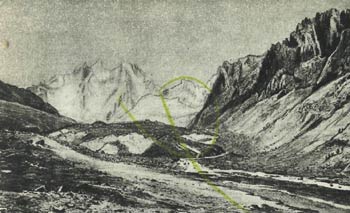

Ледник Щуровского и истоки реки Исфэры. (С литографии.)

Наконец, Федченко получил долгожданное сообщение: хан изъявил согласие увидеться с ним. Вместе с мехтером, окруженные многочисленной свитой, они подъехали к дворцу.

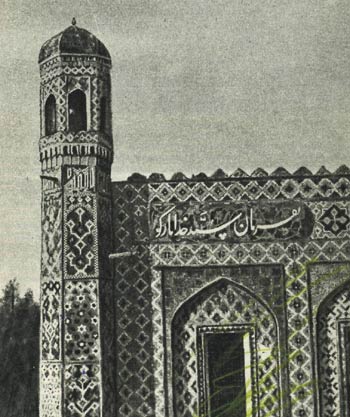

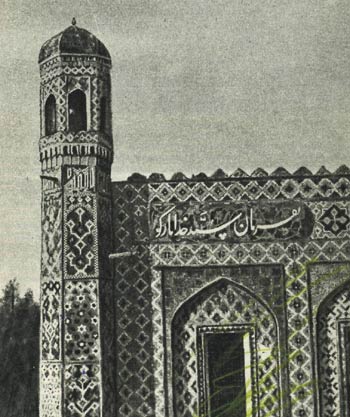

Дворец хана Худояра, недавно выстроенный, поражал яркими красками изразцов.

Хан принял Федченко, сидя на ковре. Он внимательно прочел письмо и произнес одно слово:

— Якши (хорошо).

Этим он выразил согласие на посещение «экспедицией всех указанных в письме мест.

Однако это еще не означало, что путешественники могли сразу отправиться в путь. Нужна была ханская подорожная.

Для сопровождения экспедиции хан приказал дать конвой из восьми джигитов.

Как впоследствии выяснилось, конвой должен был не столько охранять путешественников, сколько наблюдать за ними.

Деталь дворца Худоярхана в Коканде. (С фотографии.)

Наконец тронулись в путь, Было решено направиться к истокам реки Исфары.

Продвигаться приходилось медленно. Вьючные лошади, отставая, задерживали движение. Экспедиция делала не более 20—25 километров в день.

Ожидая обозы, путешественники не теряли времени. Они вели геологические исследования, собирали коллекции.

Самую важную часть работы — съемку пути на карту — приходилось делать тайком. Кокандцы слишком подозрительно относились ко всяким записям и зарисовкам. Федченко, определив компасом направление, старался запомнить азимуты, чтобы потом, улучив время, записать их украдкой. Ясно, что такой способ не гарантировал точности записей. Федченко нашел выход: работу с компасом он поручил Ольге Александровне. Это успокоило подозрительность кокандцев: разве женщине доверят серьезное дело?

Так родилась первая в мире карта предгорий Алайского хребта.

Чудная картина представилась взорам путешественников, когда они въехали в селение Исфару. Широкая долина, окруженная горами, была покрыта яркой зеленью. Далее горы сходились, оставляя узкий проход, по которому стремительно неслась река Исфара. Через этот проход путешественники на лодках двинулись к истокам реки. Затем экспедиция стала неуклонно подниматься в горы. Подъем становился все трудней и трудней, дорога шла крутыми зигзагами.

Величественный вид открылся перед путешественниками, когда они добрались до перевала. Обрыв высотой 800 метров шел отвесно к пропасти, на дне которой серебристой змейкой извивалась река.

С величайшим трудом, держа лошадей в поводу, удалось спуститься к реке. Здесь экспедиция натолкнулась на небольшой киргизский аул, расположенный на берегу.

— Откуда течет эта река? — опросил Федченко жителей аула.

— Со льдов, — ответил он старик.

Этот ответ взволновал Федченко. Значит, они находятся недалеко от ледника?.. Экспедиция двинулась узким ущельем. Справа поднималась гора Хотур-Тау. С нее каскадами, разбиваясь о скалы, стекали ручьи.

Поднявшись еще выше, путешественники увидели, что ущелье замкнуто серой стеной. Это был ледник.

Из-подо льда вытекала река. Пробиваясь сквозь камни, она делилась на несколько рукавов, которые потом сливались вместе и текли дальше единым, все расширяющимся потоком. Так были открыты истоки реки Исфары.

Туг — украшение на могиле Ходжи Чибургана в ущелье его имени. Федченко посетил ее по дороге на ледник Щуровского.

Алай и Заалайские горы, (С рисунка О, А. Федченко.)

На ледник Федченко поднялся с двумя спутниками — охотником и препаратором. Подниматься без веревок и ледорубов было не только трудно, но и опасно. Но мысль об опасности не возникала у бесстрашного путешественника. Он настойчиво стремился вперед.

Когда путешественники достигли наибольшей высоты, их взорам открылся весь ледник. Это было обширное снеговое поле с правильными рядами морен. Всю поверхность ледника усеяли обломки камней. Длину ледника Федченко приблизительно определил в 6 километров, причем половину расстояния занимало снежное поле, а половину — ледяной язык.

Открытый ледник Федченко назвал именем известного в то время геолога и путешественника Г. Е. Щуровского.

После непродолжительного отдыха Федченко стал готовиться к путешествию в Алай. Не одну попытку пришлось сделать экспедиции, прежде чем ей удалось добраться до перевала и спуститься в Алайскую долину.

Наиболее удачным оказался путь из Уч-Кургана по долине реки Исфары. Но, чем выше поднимались путешественники, тем труднее; становилась дорога. Она шла по шатким мостикам с берега на берег через бешено клокотавшую реку, сжатую скалами.

В одном месте к почти отвесному утесу был прикреплен карниз; удержаться на нем было очень трудно, так как его все время заливало водой. Лошади скользили и беспрестанно падали. Недаром Федченко назвал дорогу «адской».

Ядовитая змея чагыригилян, встреченная в горах у озера Кутбан-Куль.

Озеро Кутбан-Куль близ Шахимардака. (С литографии по рисунку О. А. Федченко.)

Переночевав под открытым небом, путешественники на другой день поднялись на перевал.

Перед ними открылась белоснежная цепь исполинских гор. Федченко поднялся на одну из вершин. С высоты ее виднелась группа остроконечных пиков.

Вот он, Алай! Раньше ни о хребте, ни о высокогорной Алайской долине ничего, кроме смутных, отрывочных сведений, известно не было.

На заднем плане Федченко увидел “мощный снеговой хребет. Он назвал его Заалайским.

Восточнее возвышался пик, поражавший своей величиной. Федченко определил на расстоянии высоту пика — получилось около 25 тысяч футов, примерно 7000 метров,

«Цифра эта для Тянь-Шаня неслыханная, — писал Федченко — Хан-Тенгри близ восточного конца Иссык-Куля, высшая точка Тянь-Шаня, возвышается до 22 тысяч футов. Виденную мной вершину я считаю выше и с нетерпением буду ждать, когда окажется возможность измерить ее в точности».

Лишь через полвека вершина была по-настоящему открыта и измерена. Это сделали советские альпинисты. Они назвали пик именем великого Ленина и точно установили его высоту — 7134 метра.

Федченко открыл путь к Памиру, но достигнуть заветной цели—дойти до Памира — ему суждено не было.

Идти дальше к Заалайскому хребту он не мог. Экспедиция, не обеспеченная ни фуражом, ни продовольствием, не имевшая никаких сведений об этой высокогорной стране, едва ли смогла бы благополучно завершиться.

Научное значение трудов Федченко огромно. Он первым исследовал Ферганскую долину и местность, лежащую к югу от нее. Федченко установил, что Алай представляет собой длинную равнину, втиснутую между двух горных цепей — Алайской и Заалайской. Обе цепи тянутся с востока на запад.

Этим он опроверг господствовавшее до того времени мнение А. Гумбольдта, предполагавшего, что там находится Болорский хребет, вытянутый с севера на юг.

Федченко говорил, что долго Памир не может оставаться неисследованным. Он верил, что «русские сделают это и еще раз впишут свое имя в географическую летопись».

Но сам Федченко не мог расстаться со своей заветной мечтой—увидеть «Крышу мира». Он уехал в Швейцарию, чтобы, изучая альпийские ледники, подготовиться к будущему восхождению на Памир. Однако вскоре после прибытия в Швейцарию Федченко трагически погиб. Произошло это 15 сентября 1873 года при подъеме на Монблан во время внезапно налетевшей снежной бури.

Труды Федченко благодаря энергии его жены были изданы и вошли как неоценимый вклад в русскую науку.

Ольга Александровна, продолжая дело мужа, большую часть своей научной деятельности посвятила изучению флоры Средней Азии.

В возрасте пятидесяти семи лет неутомимая исследовательница побывала на Памире, у края которого она остановилась в юности.

Ее научные наблюдения составили капитальный труд «Флора Памира».

Русская наука свято чтит память отважного путешественника, одного из первых исследователей Средней Азии, Алексея Павловича Федченко.

Иногда они замирают на десятки минут, причем часто Б самых нелепых позах, например со склоненной набок головой, вытянутой шеей и поднятым крылом. К откладке яиц осоеды приступают лишь в конце мая — начале июня, на месяц позже большинства других хищных птиц, приурочивая период выкармливания потомства ко времени, когда осиные семьи обзаведутся достаточно многочисленным расплодом. В годы, когда основного корма не хватает, осоеды пробавляются преимущественно лягушками и ящерицами.

Иногда они замирают на десятки минут, причем часто Б самых нелепых позах, например со склоненной набок головой, вытянутой шеей и поднятым крылом. К откладке яиц осоеды приступают лишь в конце мая — начале июня, на месяц позже большинства других хищных птиц, приурочивая период выкармливания потомства ко времени, когда осиные семьи обзаведутся достаточно многочисленным расплодом. В годы, когда основного корма не хватает, осоеды пробавляются преимущественно лягушками и ящерицами. Часто на обед змееядам попадают крупные безногие ящерицы — желтопузики. Не пасует змееяд и перед ядовитыми змеями, хотя укус даже обыкновенной гадюки опасен для змееяда так же, как для человека, а промах на охоте за щитомордником, гюрзой или коброй может привести к фатальному исходу. Основное оружие хищника в поединке со змеей — быстрая реакция, молниеносные движения и точный расчет. Экзотичный рацион змееядов создает сложности при добыче пропитания и позволяет родителям иметь только одного птенца. К моменту его вылупления родители основательно ремонтируют гнездо и заново выстилают лоток свежими веточками и листьями.

Часто на обед змееядам попадают крупные безногие ящерицы — желтопузики. Не пасует змееяд и перед ядовитыми змеями, хотя укус даже обыкновенной гадюки опасен для змееяда так же, как для человека, а промах на охоте за щитомордником, гюрзой или коброй может привести к фатальному исходу. Основное оружие хищника в поединке со змеей — быстрая реакция, молниеносные движения и точный расчет. Экзотичный рацион змееядов создает сложности при добыче пропитания и позволяет родителям иметь только одного птенца. К моменту его вылупления родители основательно ремонтируют гнездо и заново выстилают лоток свежими веточками и листьями. Осоеды — типичные жители леса, но поселяются, как правило, поблизости от полян, опушек, просек, долин лесных речек и ручьев.

Осоеды — типичные жители леса, но поселяются, как правило, поблизости от полян, опушек, просек, долин лесных речек и ручьев. В степях гнездятся кречетки, в пустынях — белохвостые пигалицы. Все эти кулики кормятся пустынными мокрицами, пауками и насекомыми, имеющими обыкновение разгуливать прямо по поверхности почвы. Свои короткие клювы зуйки употребляют в основном как пинцет для схватывания жужелиц, чернотелок, слоников и муравьев. Возможность зондировать почву у них ограничена.

В степях гнездятся кречетки, в пустынях — белохвостые пигалицы. Все эти кулики кормятся пустынными мокрицами, пауками и насекомыми, имеющими обыкновение разгуливать прямо по поверхности почвы. Свои короткие клювы зуйки употребляют в основном как пинцет для схватывания жужелиц, чернотелок, слоников и муравьев. Возможность зондировать почву у них ограничена.

Плавание среди льдов становилось все опаснее, сказывалось общее утомление команды от непрерывной суровой борьбы со стихией. Тогда Беллинсгаузен решил вести суда в Австралию. Чтобы охватить исследованием более широкую полосу, капитан решил направить шлюпы в Австралию разными путями.

Плавание среди льдов становилось все опаснее, сказывалось общее утомление команды от непрерывной суровой борьбы со стихией. Тогда Беллинсгаузен решил вести суда в Австралию. Чтобы охватить исследованием более широкую полосу, капитан решил направить шлюпы в Австралию разными путями.