Основные показатели крови (кислородная емкость, количество гемоглобина и эритроцитов, ионный состав) обычно заметно выше у более подвижных пелагических видов и меньше — у малоподвижных донных форм. В пределах класса костных рыб общее количество крови варьирует от 1,1 до 7,3% от массы тела, число эритроцитов — от 580 тыс. до 4,1 млн, в 1 мм3, содержание гемоглобина изменяется в пределах 1,1-17,4 г% и 0,5-3,4 г на 1 кг массы; кислородная емкость крови составляет 1,5-23,0 объемных процента. Верхняя граница этих показателей у костных рыб заметно выше, чем у хрящевых рыб.

Живущие в водах Антарктиды белокровные рыбы (около 10 видов сем. Chaenichthyidae, подотр. нототениевые, отр. окунеобразные) в отличие от других рыб не имеют эритроцитов и гемоглобина. Кровь у них бесцветная. Органами дыхания служат не столько жабры, сколько обильно снабженная капиллярами кожа (до 45 мм длины капилляров на 1 мм2 поверхности тела). Поверхность капилляров кожи и плавников в 2 раза превышает общую поверхность тела. Живут эти рыбы в воде с высоким содержанием кислорода и постоянно низкой температурой (ниже +2° С). Отличаются большими размерами сердца и низким содержанием кислорода в крови.

Важную роль в обеспечении энергетики организма играют углеводы, циркулирующие в крови (глюкоза, гликоген и др.). В отличие от высших позвоночных у рыб колебания сахара в крови очень велики, что связано с несовершенным механизмом регуляции. Выявляются сезонные изменения: повышение сахаров в периоды размножения и миграций (обычно в теплое время года) и снижение на зимовках, при малоподвижном образе жизни. Регуляция обеспечивается использованием запасов гликогена в печени под контролем гормональной и нервной систем, т. е. обычным путем сезонных перестроек метаболизма. У высокоподвижных и активных рыб (тунцы и др.) содержание сахара в крови удерживается в пределах 60-90 мг% (у осетровых поднимается до 115 мг%), а у малоподвижных донных рыб (морской чёрт) обычно не бывает выше 10 мг% (у хрящевых — 20-50 мг%). Кровь костных рыб отличается от крови хрящевых рыб большим содержанием белков в плазме. Образование форменных элементов крови происходит преимущественно в селезенке и в почках (особенно в их передних отделах).

Органы выделения и водно-солевой обмен. Система органов выделения, основу которой у всех рыб составляют почки, не только выводит продукты распада азотистых веществ, но и обеспечивает физико-химическую устойчивость внутренней среды организма: осмотического давления, кислотно-щелочного ионного равновесия, В этих процессах участвуют почки, жаберный аппарат, кожа, пищеварительная трубка и печень. Эти системы различаются у хрящевых и костных рыб.

Парные мезонефрические (туловищные) почки костных рыб лежат ниже позвоночного столба, почти вдоль всей полости тела. У многих видов в задней половине правая и левая почки сливаются вместе. Вольфовы каналы выполняют функцию мочеточников. По выходе из почки мочеточники правой и левой почек сливаются и, образовав тонкостенный полый вырост — мочевой пузырь (vesica urinaria), открываются наружу мочевым отверстием (у двоякодышащих — в клоаку). Почки получают артериальную кровь из почечных артерий; большие порции венозной крови приходят сюда по воротным венам почек из хвостового отдела. У пресноводных рыб хорошо развиты боуменовы капсулы с крупными клубочками. У морских костных рыб размеры клубочков уменьшаются, а у нескольких десятков видов из разных отрядов (жабы-рыбы, некоторые морские иглы и др.) клубочки практически редуцированы (агломерулярные почки).

У подавляющего большинства лучеперых рыб, особенно у костистых, конечным продуктом распада азотистых (в том числе и белковых) соединений, выводимым из организма, служит аммиак (как и у большинства беспозвоночных). Это парадоксальное явление находит свое объяснение в том, что жаберные лепестки этих рыб способны интенсивно выделять в окружающую среду аммиак и ионы солей, обеспечивая таким образом значительную часть процессов выведения продуктов распада из организма. Это объясняет, почему у многих видов почки (особенно их верхние части) потеряли исходную функцию, превратившись в лимфоидныи орган, участвующий в кроветворении. Часть азота выводится в виде мочевины, триметиламиноксида, креатина и близких соединений; она возрастает у морских видов по сравнению с пресноводными. Двоякодышащие рыбы, впадающие в оцепенение при высыхании водоемов (протоптерус), в активном состоянии выделяют аммиак, а в оцепенении — мочевину, накапливающуюся в организме. Она выводится после пробуждения рыбы (напомним: аммиак много токсичнее мочевины.)

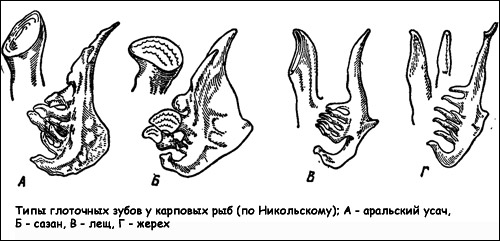

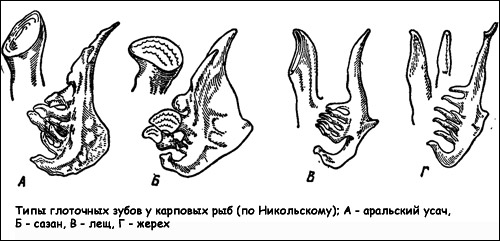

Типы глоточных зубов у карповых рыб

Выделение продуктов распада у рыб тесно связано с водно-солевым обменом, обеспечивающим осмотическое и кислотно-щелочное равновесие в тканях. У морских и пресноводных рыб эти процессы протекают различно. Пресноводные рыбы живут в гипотонической среде (осмотическое давление в их тканях значительно выше осмотического давления пресной воды. Поэтому вода постоянно проникает в организм через кожу, жабры и с пищей. По некоторым данным за 3-5 ч поступающей извне водой замеряется вся вода организма; ему постоянно грозит излишнее «обводнение». Высоко развитый фильтрационный аппарат почек позволяет выводить избытки воды; за сутки пресноводные рыбы выделяют от 50 до 300 мл мочи и более на 1 кг массы тела. Потери солей при выведении больших количеств мочи компенсируются активной реабсорбцией солей в почечных канальцах и поглощением солей жабрами из внешней среды; часть солей поступает с пищей. Такой пресноводный тип водно-солевого обмена возник у предков рыб в пресных водоемах и сохранился у современных пресноводных костных рыб.

При переходе в море костные рыбы оказались в резко гипертонической среде, грозившей им «иссушением» вследствие потерь воды через кожу и жабры, с мочой и фекалиями; некоторое повышение осмотического давления в крови и тканях по сравнению с пресноводными формами предотвратить эти потери не могли. Возник новый механизм регуляции водно-солевого обмена: уменьшилось число клубочков в почках, а у части видов они исчезли полностью (агломерулярные почки); эти рыбы выделяют лишь 0,5-20мл воды на 1 кг массы в сутки. Взамен усиливается роль почечных канальцев, железистые клетки стенок которых увеличили выделение мочевины и других продуктов азотистого обмена. Выделение солей жабрами обеспечено особыми клетками жаберных лепестков. На этой базе водный баланс морских костных рыб был восстановлен тем, что рыбы стали пить морскую воду (от 40 до 200 мл на 1 кг массы в сутки), а избытки солей, поступавшие при этом в организм, выделяли через жабры и с каловыми массами.

У проходных рыб при переходе из моря в реки и наоборот происходит перестройка водно-солевого обмена. Так, например, у речного угря — A. anguilla:

Описанные адаптации водно-солевого обмена позволили костистым рыбам широко освоить пресные и соленые водоемы. Напомним, что хрящевые рыбы, удерживая в организме мочевину, эффективно адаптировались к жизни в морях, но практически не освоили пресные воды.

Половая система и особенности размножения. Половые железы (яичники у самок и семенники у самцов) у костных рыб парные, висят на брыжейке под ночками, по бокам плавательного пузыря. Взаимоотношения половых и мочевых протоков в разных группах варьируют. У самцов низших костных рыб (двоякодышащие, надотряд ганоидные) уменьшается связь семенников с почкой: семявыносящие канальцы впадают в небольшое число каналов задней (а не передней, как у хрящевых рыб) части почки или лишь в один (Frotopterus), которые открываются в вольфов канал, на выходе из почки функционирующий как семяпровод и мочеточник. У самцов костистых рыб вольфовы каналы несут только функцию мочеточников, а канальцы семенника открываются в семяпровод — новообразование, не связанное с протоками мезонефроса. В нижней части семяпровода иногда образуется расширение — семенной пузырек. Семяпроводы обоих семенников открываются наружу общим половым или мочеполовым отверстием.

У самок двоякодышащих, как и у хрящевых рыб, длинные яйцеводы — мюллеровы каналы — открываются в полость тела воронками, а задними концами — в клоаку. У самок осетрообразных многоперообразных и амиеобразных короткие и широкие яйцеводы — мюллеровы каналы — воронкой открываются в полость тела около яичников, а задним концом — в мочеполовой синус. У самок панцирникообразных и у подавляющего большинства костистых рыб мюллеровы каналы редуцируются; оболочка мешкообразного яичника продолжается в виде короткого протока, открывающегося либо в мочеполовой синус, либо в самостоятельное половое отверстие. Таким образом, в отличие от всех других групп рыб у них зрелое яйцо не выпадает в полость тела, а попадает в полость яичника и по короткому протоку выбрасывается наружу. Лишь у лососевых и немногих других костистых рыб (клюворылообразные, муреновые из угреобразных и др.) зрелые яйца выпадают из яичника в полость тела и выводятся наружу через половые поры или очень короткие яйцеводы с широкой воронкой.

Большинство видов костных рыб раздельнополы. Среди каменных окуней —Serranidae и морских карасей — Sparidae (окунеобразные) известен нормальный гермафродитизм: каждая особь имеет и мужскую, и женскую половые железы, обычно созревающие поочередно, что предотвращает самооплодотворение. У некоторых окунеобразных (Labroides и др.) обе железы могут функционировать параллельно, что сопровождается быстрым — за несколько минут — превращением особи из самца в самку и обратно. При отсутствии партнера одиночная рыба сначала откладывает икру, а затем поливает ее спермиями. У морской Onigocia macrolepis (Platycephalidae) происходит реверсия (обращение) пола. Половые железы у молодых рыбок развиваются в виде двухполой гонады, в которой вентральная часть представляет семенник, а дорзальная — яичник. Созревшие особи вначале функционируют как самцы, а во вторую половину жизни как самки. При этом «семенниковая» часть деградирует, а яичник разрастается (Такеда, 1970).

Манера добывания корма у пересмешек — типично пеночья, разве что суетятся поменьше. По конструкции гнезд пересмешки скорее приближаются к славкам, хотя по аккуратности и тщательности отделки у пересмешек постройки заметно лучше. В лесу пересмешки живут на самом верхнем ярусе вместе с пеночками, а в степи и пустыне — на низких кустах вместе со славками.

Манера добывания корма у пересмешек — типично пеночья, разве что суетятся поменьше. По конструкции гнезд пересмешки скорее приближаются к славкам, хотя по аккуратности и тщательности отделки у пересмешек постройки заметно лучше. В лесу пересмешки живут на самом верхнем ярусе вместе с пеночками, а в степи и пустыне — на низких кустах вместе со славками.  О манере пения этих птиц можно судить по их названию — пересмешки-бормотушки. Бормочут они безостановочно и неразборчиво, как славки, а пересмешничают — точь-в-точь как ка-мышовки. Особенно преуспела в этом зеленая пересмешка, по праву занесенная в список лучших пернатых имитаторов. В песнях некоторых самцов можно услышать заимствования от десятка птиц разных видов. Пересмешки копируют в основном позывки тревоги и беспокойства, крики птенцов и очень редко воспроизводят элементы чужих песен.

О манере пения этих птиц можно судить по их названию — пересмешки-бормотушки. Бормочут они безостановочно и неразборчиво, как славки, а пересмешничают — точь-в-точь как ка-мышовки. Особенно преуспела в этом зеленая пересмешка, по праву занесенная в список лучших пернатых имитаторов. В песнях некоторых самцов можно услышать заимствования от десятка птиц разных видов. Пересмешки копируют в основном позывки тревоги и беспокойства, крики птенцов и очень редко воспроизводят элементы чужих песен. Чаще всего эту птицу можно встретить в степной зоне.

Чаще всего эту птицу можно встретить в степной зоне.

Если у сидящей птицы есть запас высоты, она просто как бы падает с опоры и мгновение спустя открывает крылья.

Если у сидящей птицы есть запас высоты, она просто как бы падает с опоры и мгновение спустя открывает крылья.

Область их гнездования захватывает северную тайгу, всю лесотундру и простирается далеко в типичную тундру. Но даже при гнездовании в лесистых районах золотистые ржанки предпочитают ландшафты, более всего напоминающие тундровые: прежде всего обширные моховые болота с непроходимыми кочкарниками, многочисленными озерками, редкими лиственницами. Золотистые ржанки — наиболее влаголюбивый вид среди тундровых ржанок. Тулесы и бурокрылые ржанки селятся в более сухих местах и проникают к северу значительно дальше. Тем не менее в тундре всегда находятся места, вполне удовлетворяющие всех этих птиц. Гнездовые участки, принадлежащие парам куликов разных видов,здесь перекрываются, и взаимоотношения их владельцев строятся по законам субординации.

Область их гнездования захватывает северную тайгу, всю лесотундру и простирается далеко в типичную тундру. Но даже при гнездовании в лесистых районах золотистые ржанки предпочитают ландшафты, более всего напоминающие тундровые: прежде всего обширные моховые болота с непроходимыми кочкарниками, многочисленными озерками, редкими лиственницами. Золотистые ржанки — наиболее влаголюбивый вид среди тундровых ржанок. Тулесы и бурокрылые ржанки селятся в более сухих местах и проникают к северу значительно дальше. Тем не менее в тундре всегда находятся места, вполне удовлетворяющие всех этих птиц. Гнездовые участки, принадлежащие парам куликов разных видов,здесь перекрываются, и взаимоотношения их владельцев строятся по законам субординации.  Тулесы нередко вымещают раздражение на бурокрылых и золотистых ржанках, которые, в свою

Тулесы нередко вымещают раздражение на бурокрылых и золотистых ржанках, которые, в свою Отсюда открывается панорама заболоченных низин, составляющих гнездовую территорию пары, и можно издали заметить нарушителя.

Отсюда открывается панорама заболоченных низин, составляющих гнездовую территорию пары, и можно издали заметить нарушителя.