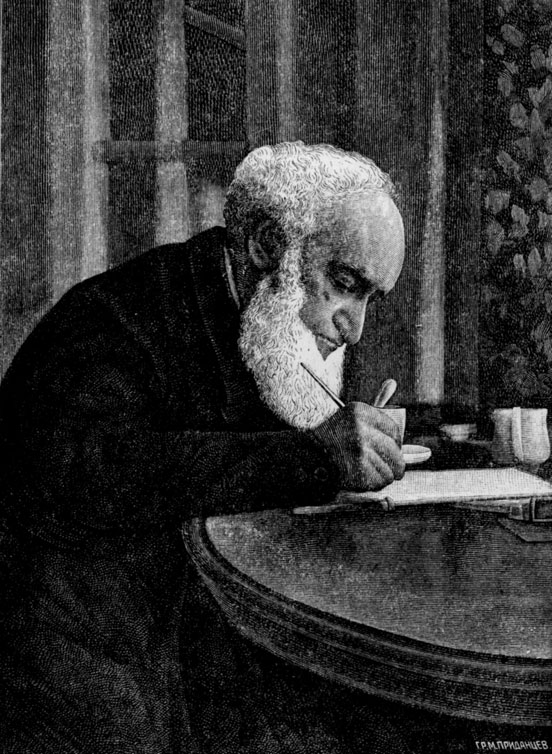

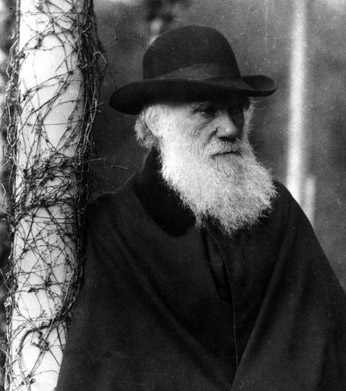

Свыше 40 лет, с 1873 по 1914 г., Русское географическое общество возглавлял Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.

Это был замечательный ученый с необычайно разносторонними познаниями. Он известен как геолог, ботаник, энтомолог1, статистик, знаток живописи.

Но самой любимой его наукой, которой он посвятил жизнь, была география.

Семенов-Тян-Шанский родился в 1827 г., в Рязанской губернии, в семье Петра Николаевича Семенова — капитана в отставке, участника Бородинского и Кульмского сражений. Еще в детстве у него пробудились интерес и любовь к окружающей его русской природе, а позже родилась мечта — стать исследователем малоизвестных земель.

Юношеские годы Петра Петровича совпали со знаменательным событием — в 1845 г. было основано Русское географическое общество, которое стало центром географической науки в России.

В 1849 г. Семенов, окончив Петербургский университет, вступил в члены Общества. Уже тогда у молодого географа зародилась мысль о путешествии на Тянь-Шань.

Название «Тянь-Шань» в переводе с китайского языка означает «Небесные горы». Сто лет назад эта большая горная система была почти неизвестна науке. Знаменитый немецкий географ Александр Гумбольдт считал ее горным хребтом с действующими огнедышащими вулканами. Ни один из европейских исследователей не бывал еще на Тянь-Шане.

Семенов решил проникнуть в область этих гор. В первые годы пребывания в Географическом обществе он изучил много трудов по географии центральных частей азиатского материка и считался среди географов самым крупным знатоком Азии.

Но изучение географии по книгам не могло удовлетворить молодого географа, стремившегося к самостоятельному исследованию природы.

«Притягивали меня к себе горы, которых я, изучивши вполне географию в теории, не видал в своей жизни»,— рассказывал Семенов в своих воспоминаниях.

Как раз в эти годы начиналось присоединение части Тянь-Шаня к России. Это событие, происшедшее в середине XX в., способствовало тому, что исследования исполинской гор-) ной системы Тянь-Шаня приобретали особое, значение. Поэтому избранный Семеновым маршрут не был случайным. Когда Семенов готовился к далекому путешествию, у подножья Заилийского Алатау — одного из северных хребтов Тянь-Шаня — уже был заложен пост! Верный. »

В период подготовки к путешествию в Тянь-Шань Петр Петрович отправился в Аль-1 пы и совершил много экскурсий пешком по горам без проводника. Это была прекрасная тренировка перед экспедицией в неизвестную горную страну. Ученый собирал в Альпах геологические и ботанические коллекции. Чтобы лучше ознакомиться с вулканическими явлениями, он побывал также на Везувии и совершил около двух десятков восхождений к кратеру вулкана.

В 1856 г. Семенов получил согласие Географического общества на снаряжение экспедиции в Среднюю Азию и весной отправился в путь.

Маршрут путешествия пролегал через Барнаул, Семипалатинск, укрепление Верное и далее в Тянь-Шань.

Две поездки Семенова на Иссык-Куль, в особенности вторая, когда он посетил западное побережье озера, привели к большим научным открытиям. Пройдя через узкое Боамское ущелье, по которому с шумом несет свои воды река Чу, Семенов достиг побережья Иссык-Куля. Он установил, что Чу берет начало не из озера, а в одной из горных долин Тянь-Шаня.

Очарованный величественной картиной Тянь-Шаньских гор, открывшейся у оз. Иссык-Куль, Семенов писал:

«Резкие очертания предгорий, темные расселины пересекающих передовую цепь поперечных долин — все это смягчается легкой и прозрачной дымкой носящегося над озером тумана, но тем яснее, тем определеннее, во всех мельчайших подробностях своих очертаний, тем блестящее представляются на темно-голубом фоне цветистого безоблачного среднеазиатского континентального неба облитые солнечным светом седые головы тянь-шаньских исполинов» .

Проникнуть в сердце Тянь-Шаня, к этим исполинским горам, Семенову удалось лишь в следующем году. Его спутником был художник П. М. Копиров —учитель рисования Томской гимназии, который по приглашению Петра Петровича принял участие в экспедиции. Выехав из Верного, путешественники добрались до южного берега Иссык-Куля, а оттуда проникли к верховьям Сыр-Дарьи, еще никем не изученным ранее и не достигнутым.

Вскоре Петр Петрович совершил второе, еще более удачное восхождение на Тянь-Шань. Маршрут экспедиции проходил в более восточном направлении, чем при его первом восхождении. Трудный путь, не изведанный исследователями, вывел Семенова к горной группе Хан-Тенгри.

Путешественником была открыта величественная вершина Хан-Тенгри, считавшаяся самой высокой в Тянь-Шане до открытия советскими исследователями пика Победы.

Семенов осмотрел обширные ледники северного склона Хан-Тенгри, откуда берет начало р. Сарыджаз.

В пути Петру Щтровичу часто попадались черепа горных баранов—кочкаров с большими завитыми рогами.

Черепа были настолько велики и тяжелы, что даже-очень сильный человек с большим трудом мог поднять их. Зоологи считали, что кочкары полностью вымерли. Каково же было удивление Семенова, когда однажды он увидел, как вдалеке по горной тропинке промчалось большое стадо этих животных.

«Я мог рассмотреть в. свой бинокль, — вспоминал исследователь,— что это были громадные бараны с теми характерными рогами, черепа которых мы находили во множестве в долине Сарыджаза». Около двух лет продолжалась тянь-шаньская экспедиция Семенова. На географической карте были запечатлены открытия путешественника: истоки рр. Чу, Сыр-Дарьи и Сарыджаза, вершина Хан-Тенгри и др. Петр Петрович установил в общих чертах расположение хребтов Тянь-Шаня, высоту снеговой линии в этом горном районе и открыл громадные тянь-шаньские ледники.

Семенов выяснил, что в Тянь-Шане нет вулканов. Этим важным открытием он опроверг ошибочную теорию Гумбольдта о вулканизме Небесных гор, широко распространенную тогда в науке. Ученый собрал также разносторонние сведения о геологическом строении, растительности и животном мире Тянь-Шаня.

Эти замечательные результаты оказались возможными потому, что Семенов был исключительно многосторонним исследователем— геологом, ботаником, зоологом и прежде всего крупнейшим географом. Во взглядах на природу он во многом опередил современную ему науку. Так, например, он изучал зависимость рельефа от геологического строения местности.

Спустя много лет после экспедиции за блестящие исследования горной страны Тянь-Шань к фамилии Семенова присоединили вторую часть —«Тян-Шанский».

Вся дальнейшая географическая деятельность ученого нераздельно связана с историей Русского географического общества, руководителем которого он был многие годы.

Географическое общество организовало многочисленные экспедиции выдающихся русских географов: Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, В. И. Роборовского, М. В. Певцова, П. К.

Козлова, И. В. Мушкетова, В. А. Обручева и многих других.

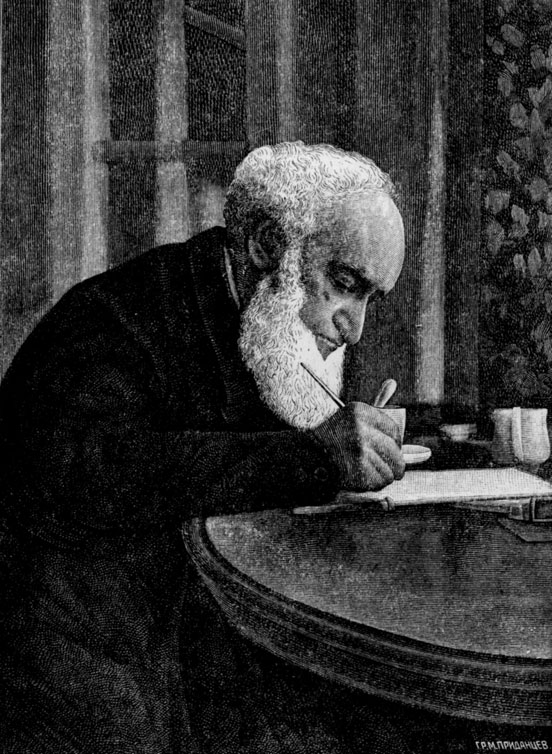

Петр Петрович разрабатывал маршруты экспедиций, участвовал в их снаряжении, в составлении программы полевых научных работ. «Стремлением каждого ученого, если он не желает остаться холодным космополитом, а хочет жить одной жизнью со своими соотечественниками, должно быть, кроме старания продвинуть абсолютно вперед человеческое знание, еще и желание ввести его сокровища в жизнь народную», — так говорил Семенов еще на заре своей научной деятельности, на кануне путешествия в Тянь-Шань. По инициативе Петра Петровича создавались обширные труды по географическому описанию России. Под его руководством был составлен пятитомный «Географическо-статистический словарь Российской империи», издание которого продолжалось в течение почти четверти века. В этом словаре— Щ замечательной для своего времени географической энциклопедии России — тщательно собраны имевшиеся сведения о русских реках, озерах, морях, горных хребтах, о разных городах, населенных пунктах, уездах, губерниях и т. п.

Семенов предпринял и ряд других изданий по географии России. Уже на склоне лет он принял на себя общее руководство многотомным коллективным трудом «Россия», редактором которого был его сын Вениамин Петрович — известный русский географ.

Вспоминая о славных трудах и подвигах русских путешественников и исследователей, Петр Петрович с гордостью говорил: «Наша слава есть слава русской земли».

Семенов – Тяншанский умер в 1914 г., значительно обогатив своими трудами географическую науку.

10. М. Шокальский, ставший после смерти Семенова-Тян-Шанского председателем Географического общества, писал: «Для нас, старых работников общества, имена «Петр Петрович» и «Географическое общество»— нераздельны».