Вены брюшных плавников, подвздошно-поясничны е вены (v. iiiolumbalis) впадают с обеих сторон несколькими веточками в кардинальные вены в заднем конце полости тела.

Теперь рассматривают вены, приносящие кровь в протоки Кювье.

Протоки Кювье (ductus Cuvieri) — поперечные трубки, лежащие в глубине околосердечной полости, образуются слиянием передних и задних кардинальных вен. В них впадают с брюшной стороны от печени печеночные вены (v. hepatis), составленные и ткани печени из разветвленных капилляров воротной вены печени. Справа и слева в кювьеровы протоки, в месте слияния кардинальных и яремных вен, впадают подключичные вены грудных плавников (v. subclavia).

Верхние яремные вены (v. jugularis superior), или передние кардинальные вены (v. cardinalis anterior), приносят кровь от головы, головного мозга, черепа и органов чувств и впадают со спинной стороны в протоки Кювье, сливаясь вместе с задними кардинальными венами. Впадение яремных вен в кювьеровы протоки можно видеть на той стороне рыбы, где были удалены трудные плавники при рассмотрении ротоглоточной полости. Они .лежат глубоко под сердцем, непосредственно впереди впадения кардинальных вен в протоки Кювье, и идут кверху — к черепу и головному мозгу.

Нижняя яремная вена (v. jugularis inferior) приносит кровь от вентральной части головы. У осетровых рыб это непарный сосуд, проходящий по боковой стенке околосердечной сумки с правой стороны рыбы, который впадает в верхнюю яремную вену у ее основания. С левой стороны одноименной вены обнаружить у стерляди не удалось.

Совершенно отдельную систему венозных сосудов составляют вены, собирающие кровь от пищеварительной системы. Они начинаются сетью капилляров в стенках кишечника и образуют разветвления вен в брыжейках, приносящих кровь к печени.

Воротная вена печени (v. portae hepatis) — система венозных сосудов, собирающих кровь от пищеварительной системы, независимо от системы венозных сосудов, составляющих кардинальные и яремные вены туловища. Она начинается капиллярами в задней кишке и, постепенно укрупняясь, идет вдоль наружных стенок кишечной трубки, принимая веточки от стенок кишечника по всем его петлям, а также от желудка и сосудов, разветвляющихся в брыжейках. Рассматривают также разветвления венозных сосудов в стенках плавательного пузыря, а также веточки отдельных лопастей печени. В печени вся эта система сосудов распадается на систему капилляров, где происходит фильтрация крови. Внутри печени капилляры снова собираются в выносящие вены, называемые печеночными венами.

Печеночные вены (v. hepatica) — короткие широкие сосуды, несколькими трубочками соединяющие переднюю поверхность печени с задней стенкой околосердечной сумки. Пронизывая ее, они впадают в протоки Кювье.

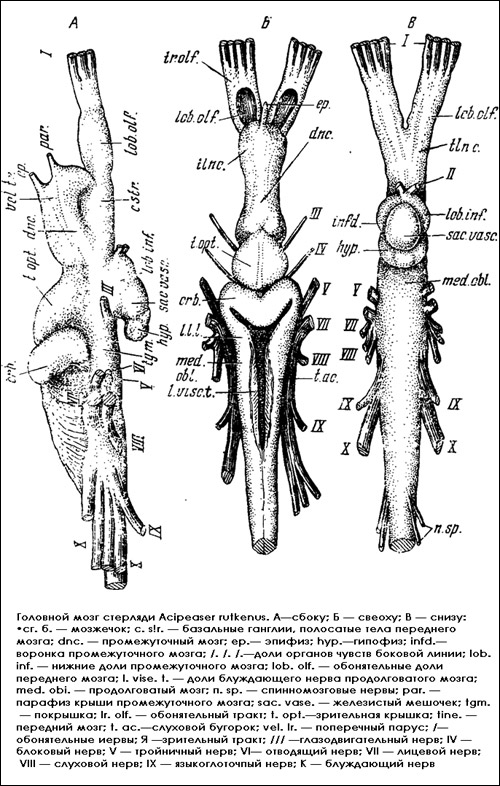

Нервная система. Нервная система осетровых рыб обладает общими чертами строения с другими костными рыбами из надотряда лучеперых рыб (Actinopterygii), но по сравнению с костистыми рыбами она отличается особенностями, показывающими более примитивную организацию осетровых рыб. Основными органами чувств, при помощи которых осетровые ориентируются в окружающей среде, являются органы чувств боковой линии, органы обоняния и статоакустики; органы зрения развиты значительно слабее. Соответственно этому в головном мозге прогрессивно развиты центры сенсмосенсорных органов, статоакустики и обоняния.

На изучение осетровых рыб отводится мало времени, поэтому отделы нервной системы и органов чувств изложены здесь кратко.

Для приготовления анатомического препарата нервной системы осетровых рыб требуется соответствующая подготовка материала.

Зафиксированные обычным путем в 10%-ном формалине головы стерляди следует тщательно промыть в течение двух суток в проточной воде, а затем декальцинировать костный скелет в следующей смеси: 85 частей 70%-ного спирта, 10 частей крепкой азотной кислоты и 5 частей глицерина. Держать в этой смеси надо 2-3 суток, пока покровные окостенения, покрывающие хрящевой череп, не станут мягкими. После этого головы следует промыть в проточной воде и течение суток и переложить в 70%-иый спирт.

Перед вскрытием черепной полости необходимо удалить некальцинированный костный панцирь черепа, срезая его острым ножом и стараясь не повредить лежащий под ним хрящевой череп. Затем осторожно срезать хрящ плоскостными срезами, пока не вскроется черепная полость с лежащим в ней мозгом.

При вскрытии мозговой полости одновременно вскрываются и слуховые капсулы, в которых находится слуховой лабиринт с полукружными каналами.

Головной мозг стреляди

На переднем конце головы удаление костного панциря кожных окостенений следует производить до переднего конца рыла так, чтобы можно было отпрепарировать обонятельные капсулы, лежащие по бокам головы впереди глаз.

Общая топография нервной системы в черепной полости. Осторожно препарируют черепную полость, чтобы рассмотреть головной мозг и отхождение головных нервов. Удаляя хрящевые стенки черепа, следят за тем, чтобы не повредить головные нервы, отходящие от головного мозга вправо и влево. После этого рассматривают сверху общую топографию головного мозга и головных нервов.

Впереди черепной полости расположены парные органы обоняния. От каждого обонятельного мешка тянутся пучки обонятельных нервов (I), переходящие в парные обонятельные доли (lobus olfactorius). Они сходятся по средней линии широким основанием друг с другом и переходят в непарный передний мозг (telencephaion). Передняя стенка переднего мозга резко повышается кверху и переходит в перепончатую крышку переднего мозга, имеющего вид пузыря с общей полостью внутри. Задний отдел крыши переднего мозга сверху прикрыт перепончатой крышей промежуточного мозга (diencephalon, от которого вперед вытягивается на ножке пинеальный орган (эпифиз — epiphysis). На фиксированном материале перепончатые крыши мозга находятся в спавшем состоянии и опущены в полость головного мозга. При рассмотрении сверху граница между передним и промежуточным мозгом выражена очень нечетко.

Позади промежуточного мозга резко возвышается средний мозг (mesencephalon), образуя мощное скопление мозговой ткани — крыши среднего мозга (tectum opticum), не расчлененной у стерляди на парные зрительные доли. К зрительным долям сзади непосредственно примыкает мозжечок (cerebellum), несколько свисающий назад парными лопастями. Он представляет собой переднюю стенку ромбовидной ямки, состоящей из мозговой ткани, дальше назад тянется перепончатая крыша четвертого желудочка продолговатого мозга (medulla oblongata), покрывающая широкую ромбовидную ямку. Крыша продолговатого мозга прикрыта сверху мощным скоплением жироподобной ткани лимфоидного органа, заполняющего затылочную область черепа.

Срезая боковые стенки затылочного расширения мозговой полости, следует отпрепарировать заполняющий его лимфоидный орган.

Лимфоидный орган черепной полости имеет грушевидную форму и располагается над продолговатым мозгом и передним концом спинного мозга в виде большого скопления жироподобной ткани, пронизанной густой сетью кровеносных сосудов. Передний заостренный конец сливается с перепончатой крышей ромбовидной ямки, а расширенный задний простирается до конца хрящевого черепа. По-видимому, этот лимфоидный орган выполняет функцию кроветворного органа.

Вычленяют лимфоидный орган из мозговой полости и удаляют его, чтобы увидеть продолговатый мозг и отходящие от него головные нервы.

Прежде чем разбираться в строении головного мозга, рассматривают места отхождения от мозга головных нервов и их расположение в черепной полости.

Отхождение от мозга головных нервов. Осторожно срезают скальпелем хрящевые стенки черепной коробки так, чтобы не повредить головные нервы, отходящие от головного мозга справа и слева и пронизывающие ее стенки. Для того чтобы увидеть отхождение головных нервов, осторожно отодвигают ручкой пинцета головной мозг в сторону и рассматривают прохождение головных нервов внутри черепной полости.

Обонятельные нервы (n. olfactorius), как было видно выше, отходят от обонятельных долей к обонятельным мешкам двумя пучками; каждый из них подходит к обонятельному мешку, распадаясь на пучки нервов, иннервирующих орган обоняния.

Зрительные нервы (n. opticus) отходят от дна промежуточного мозга в самой глубине мозговой полости. Их можно увидеть под передним мозгом, отодвигая в стороны нижние доли промежуточного мозга, лежащего в глубине. Рассмотрение их откладывают до изучения головного мозга с нижней стороны.

Глазодвигательные нервы (n. oculomotorius) отходят от дна среднего мозга и направляются в стороны и вперед вместе с впереди лежащим кровеносным сосудом к глазным мышцам.

Блоковый нерв (n. trochlearis) тянется в виде очень тоненькой белой нити, пронизывающей сзади наперед боковую стенку глазницы. Он отходит на границе между мозжечком и средним мозгом и, пронизав стенку черепа, выходит в глазницу, где иннервирует верхнюю косую мышцу глаза.

Тройничный нерв (n. trigeminus) отходит от продолговатого мозга в глубине черепной полости мощным корешком, направляющимся вперед, и пронизывает стенку черепа внутри глазницы.

Отводящий нерв (n. abducens) здесь не виден, он находится под тройничным нервом с нижней стороны мозга.

Сипуха живет и среди сельского ландшафта, и в крупных городах, где становится подчас чрезвычайно многочисленной, находя обильную пищу в виде крыс, голубей и воробьев. Эта сова наиболее широко распространена в Западной Европе, где вряд ли найдется небольшой поселок или городская окраина, в которых бы не было «своей»

Сипуха живет и среди сельского ландшафта, и в крупных городах, где становится подчас чрезвычайно многочисленной, находя обильную пищу в виде крыс, голубей и воробьев. Эта сова наиболее широко распространена в Западной Европе, где вряд ли найдется небольшой поселок или городская окраина, в которых бы не было «своей»  Извлеченные из гнезда птенцы тут же стремятся забиться в любую темную щель.

Извлеченные из гнезда птенцы тут же стремятся забиться в любую темную щель. км. Ежегодно от него отделяется около 150 куб. км льда. В виде айсбергов они уносятся на юг и, охлаждая атмосферу и поверхностные воды, активно влияют

км. Ежегодно от него отделяется около 150 куб. км льда. В виде айсбергов они уносятся на юг и, охлаждая атмосферу и поверхностные воды, активно влияют  Их возникновение связывают или с особенностями подледного рельефа, или с местными особенностями климата, что отражается на соотношении «прихода» и «расхода» льда.

Их возникновение связывают или с особенностями подледного рельефа, или с местными особенностями климата, что отражается на соотношении «прихода» и «расхода» льда. Средняя же скорость наступления ледяного материка на океан составляет около 200 м в год. При такой скорости Антарктида за 3—5 тыс. лет могла бы удвоить свою территорию, а через 18—20 тыс. — достигнуть оконечностей Африки, Австралии и Южной Америки. Однако океан все время отрывает материковые льды, и они в виде плавающих гор-айсбергов уплывают в теплые края, на север, где тают. Подсчитано, что если бы ледяную массу всех айсбергов равномерно распределить по поверхности океана в зоне их распространения, то сплошной покров льда имел бы там толщину 50 см.

Средняя же скорость наступления ледяного материка на океан составляет около 200 м в год. При такой скорости Антарктида за 3—5 тыс. лет могла бы удвоить свою территорию, а через 18—20 тыс. — достигнуть оконечностей Африки, Австралии и Южной Америки. Однако океан все время отрывает материковые льды, и они в виде плавающих гор-айсбергов уплывают в теплые края, на север, где тают. Подсчитано, что если бы ледяную массу всех айсбергов равномерно распределить по поверхности океана в зоне их распространения, то сплошной покров льда имел бы там толщину 50 см.