Иранцы – один из древнейших народов земного шара. Бактрийцы, хорезмийцы, согдийцы, фарсы, саки, скифы, сарматы, тахирийцы, представители других иранских народностей, населяя обширные пространства от Индии на юге до Дона на севере и от Хазарского моря (Каспия), Тигра и Евфрата на Западе до Исфиджаба и Халлуха на востоке, общались и говорили на близких языках и наречиях. С незапамятных времен, имея культурные связи с Вавилоном, Египтом, Индией и Китаем, а затем с Римом и Арабским Востоком, они создали богатейший фольклор и прославленную во всем мире письменную литературу. Однако, главным творцом этой замечательной литературы являются таджики (восточные иранцы) и фарсы (западные иранцы). По этой причине персоязычную литературу 9-15 вв. справедливо называют персидско-таджикской.

История свидетельствует, что персидско-таджикская литература принадлежит к числу богатейших литератур мира и чрезвычайно насыщена преданиями, легендами, сказаниями, мифами, забавными историями, шутками, анекдотами, гимнами, пословицами, поговорками, обрядовыми, сезонными куплетами, песнями и т. п. Сказка «Гурзод» (Рожденный в могиле), затем ставшая известной как «Гайбзод» (Таинственно рожденный), а позднее распространенная под названием «Гуругли» и среди тюркских народов, излагая через легенду, трудовые и обрядовые ритуалы, думы и мечты иранцев о счастье и благополучии, вместе с тем отразила представления народа о различных вещах, природных явлениях, воде и суше, дожде и облаках, громе и молнии, о космосе, о болезнях и исцеляющих средствах, о жизни и смерти и т. п. Древние сказания и предания о Яздане, Ахурамазде, Ардавнсуре Анахите, Митре (Мехр, т. е. солнце), Агни (огне), Мох (луне) и др. дают нам представление о взглядах и убеждениях иранцев, об их миропонимании. Легенды о первом на Земле человеке Каюмарсе, о появлении первой человеческой пары Мартйя и Мартйанаге, сказания о справедливых и любящих народ правителях, таких как Хушанг, Джамшед и Фаридун, героических рассказах о народных предводителях Рустаме и кузнеце Кова, трогающие душу драматические приключения Сухроба и Сиявуша, призывы отроков Гаршаспа, Зардушта (Заратуштры), Мани и Маздака к борьбе Добра и Света против Зла и Тьмы, против их символов Ахримана, Дуруга, Арджаспа, Афросияба, Заххака, которые всегда угрожали уму и знаниям человека, против деспотических и кровожадных шахов, чужеземных грабителей и завоевателей, разбойников и других отражают суть литературы иранских народов. Лучшие образцы устного творчества (фольклора), перейдя в письменную форму, явились основой одной из богатейших литератур мира.

Древнейшие образцы персидско-таджикской письменной литературы, появившиеся еще в 12-10 вв. до н. э. в «Гатах» «Авесты», являются творениями пророка иранских народностей Зардушта, «Корномаи Доро» и «Аяткари Зареран» (5 в. до н. э.), «Зариадр и Одатида» (4 в. до н. э.), «Корномаки Арташехри Папакан» (6 в. до н. э.), повествующие об основании династии Сасанидов Ардашере Папакане (224-241), «Арджанг» Мони (215-276), «Пандномаки Анушакравон» (4 в.), многократно отредактированное и переработанное «Худойномак», памятник согдийцев «Достони Рустам» (7 в.) и другие являются выдающимися образцами древнеиранской литературы, в которых отражены постоянная борьба двух противоположных начал – Добра и Зла, Света и Тьмы. В 6 веке большое количество произведений с индийского («Калила и Димна», «Синдбоднома»), греческого («Вомик и Узор», «Саламон и Абсол») и т. д. были переведены на языки пехлеви и согдийский в Тайсафуне, Гундишапуре, Балхе, Герате, Мерве, Самарканде, Согде и других городах. «Тысяча сказок», имеющая иранское происхождение в переводе на арабском языке стала известной всему миру как «Тысяча и одна ночь».

На протяжении первых трех веков ислама в Иране и Хорасане, кроме магометанства, также были распространены зороастризм, манихейство, христианство, иудейская вера, а в некоторых местах даже буддийское учение. Для распространения своих идей и учений проповедники этих религий использовали арабский, пехлеви, ассирийский, санскрит и другие языки. Медресе, мечети, храмы, библиотеки и т. д. были признаны местом рождения идей и творчества. Большая часть книг на пехлеви позже, в 7-9 вв. были переведены и изложены на арабский.

АРАБОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

К 81 г. 700г. во всех областях халифата арабский язык был объявлен государственным языком и все делопроизводство велось на этом языке. В 742 г. в Хорасане и Мовераннахре знание арабского было непременным и обязательным для чиновников. Что касается языка религии и законоположений, то он уже давно стал арабским. Все это привело к тому, что литература иранских народов на протяжении двух веков в основном создавалась на арабском языке. Однако, большая заслуга иранцев в развитии литературы, науки, философии и в целом арабоязычной культуры прежде всего в том, что они не только внесли в общеарабскую цивилизацию чисто иранскую струю, но и способствовали появлению арабской прозы и философии, введя в арабоязычный обиход путем переводов многие греческие, индийские и древнеиранские произведения. На арабском написаны многие литературные и научные произведения таких авторов иранского происхождения, как Абдуллах ибн-ал-Мукаффаъ (724-759), Абдулхамид ал-Котиб (ум. 750), Ал-Хоразми (780-847), Ибн-Хурдодбех (820-около 912), Табари (ум. 923), Абунаср Ал-Фороби (870-950), Саъалаби (961-1038), Абурайхан Беруни (973-1046), Абуали ибн Сина (980-1037), и др. Что касается чисто литературных произведений, то их создавли поэты иранского происхождения Башшар ибн Бурд (714-784), Абу Навас (762-813), согдийский поэт Ал-Хурайми ибн Руми (836-896) и др.

Почти все упомянутые авторы были приверженцами и ревностными последователями движения шуубия, основной задачей которой было сохранение и развитие родной иранской литературы в чужой языковой оболочке, то есть на арабском языке. Поэтому, представителей этого течения в равной степени можно отнести как к арабской, так и к персидско-таджикской литературе.

Первым иранцем, внесшим значительный вклад в развитие арабской литературы, был Абдуллах ибн Мукаффаъ, доарабским именем которого было Рузбех ибн Додбеха. Родился он в Джури Фирузабаде в семье зороастрийца и, получив от отца знание языка пехлеви и веры Зороастра, затем изучал в Басре арабский язык. С 20-летнего возраста занимался переводом пехлевийских произведений на арабский, он перевел с пехлеви на арабский язык «Худойнома», «Ойиннома», «Маздакнома», «Китоб-ут-точ» и «Калилу и Димну», получивших всемирное признание. Перу Ибн Мукаффаъ принадлежат и такие произведения как «Рисолат-ус-сахоба» (о государственном устройстве), «Ал-адаб-ул-кабир» (о политике и правилах общения), «Ал-адаб-ус-сагир» (о морали и нравственности), также целый ряж жругих произведений.

Сочинения Ибн Мукаффы непревзойденные по стилю и форме, веками служили образцами для подражания и изучения для многих арабских писателей. Будучи одним из мужественнейших представителей шуубия, Ибн Мукаффаъ неустанно прославлял иранцев, усиленно пропагандировал их культуру, знание и этику, что вызывало гнев его идейных противников и привело к четвертованию и сожжению его тела по частям. Другим поэтом иранского происхождения, слагавшем стихи на арабском языке, был уроженец Исфагана Зиед Ал-Аджам. В безграничном тщеславии по поводу своего иранского происхождения всех опережал Башшар ибн Бурд, восходивший к иранцам Тахаристана. В своих произведениях он воспевал храбрость, мужество и героизм предков, описывая невольниц, музыкантов и уличных женщин, себя именовал зиндиком (еретиком), прибегая к гиперболе, описывая вино и застолье, пародируя кочевников, не стеснялся в выражениях, имитировал сумасшествие, однако его ясные и пленительные сравнения и метафоры, а также глубокое философское содержание творчества скорее свидетельствуют о совершенстве его ума.

Единомышленником Башшара ибн Бурда был Абунувас Хасан ибн Хони, родом из Хузистана, диван которого содержит 12 тысяч бейтов. Широкую известность получили полные наставлений гедонические касыды этого свободомыслящего поэта, а также изящные газели, марсия, сатирические произведения, где строки – чередуются на арабском и иранском языках, что придает им особый неожиданный эффект. Он с радостью и ликованием описывал виноградную лозу, изготовление вина, веселье и пиршества. Часто можно встретить у него упоминание имен, обычаев и обрядов, элементы фольклора и зороастрийских традиций, что дают его поэзии особый блеск. Всё это в арабском литературоведении получило название фарсизмов.

Иранский поэт Абулатахия Исмаил ибн Косым (ум. 211 х(826)) был искусным мастером панегириков, газелей и проповедей. К поэтам этого времени принадлежит и Абон ибн Абдулхамид ибн Ах-Ахак, который ввел в поэтический обиход ранее переведенные на арабский язык такие произведения как «Калила и Димна», «Билухар и Бизосуф», «Синдбаднома» и «Книгу Маздака».

Другим литератором, внесшим животворную иранскую струю в арабскую поэзию, является Ибн-ар-Руми (836-896), отец которого был греком, мать персианкой. Ибн-ар-Руми был ревностным шиитом. Писал пародии, где резко обличал скупость, зависть, вероломство, себялюбие и самовосхваление. Поэтические и прозаические произведения Ибн Руми, особенно касиды, пародии, марсия и лирика изобилуют свежими оригинальными мыслями. Прекрасны его описания живой природы.

Арабоязычная литература продолжала функционировать в Иране, Хорасане и Мавераннахре и после появления персидско-таджикской литературы на родном языке.

Первоначально это были поэты, которые создавали свои произведения как на арабском, так и на фарси. Из 415 авторов, имена которых приведены в антологии Саълаби «Ятимат-уд-Дахр», 124 проживали в Хорасане и Мавераннахре во времена правления Саманидов (875-999) и в начале 2 века творили на арабском или на двух языках: арабском и фарси.1

В правление Бувейхидов и Зияридов литература в основном развивалась на арабском. На фарси же она появилась в подвластных им областях в начале 11 века. Современники Рудаки – поэты Муроди, Мусъаби, Митронии Шоши, Хусайни ибн Али Марвруди, Абушакури Балхи, Абусулаймон ал-Хаттоби, Абубакр ал-Хоразми, автор превосходного дивана и мастерских арабских трактатов, Абуали ал-Искофи, Абулхасан Агоджи, Абухатим Варрок – поэт, писавший на двух языках, занимают видное место в развитии и подъеме арабской литературы.

Однако, в этом ряду следует особо отметить Абулфатха Бусти (971-1009) – автор диванов на фарси и арабском, касыды и мудрые изречения которого широко известны.

Перу Абулфатха Бусти принадлежит и перевод с фарси на арабский язык некоторых стихов Дакики, а также поэмы Абушакури Балхи «Офариннома».

Ибн-ал-Амид (300-360х.(912-971)), чьи произведения «Китаби диван-ар-расаил», «Китаб ал-хулки ва-л-халк» и «Диван филлугат» широко известны, будучи везирем Буидов, покровительствовал иранской культуре и литературе. Его произведения считались лучшими образцами арабской прозы своего времени, а многие выражения – народными пословицами.

Везирь Буидов Сахиб ибн Аббод (933-995) считается родоначальником языкознания и литературоведения своего времени. Он составил в 7 томах словарь арабского языка, названный им «Ал-Мухит» и который был издан в Египте в 1947 году. Его перу принадлежит и трактат об арузе (стихосложении), а также сборник хадисов и пророчества. Известны и касыды Мехера Дайлами (д. с. 428х.(1037)) величайшего поэта своего времени, прославлявшего в своих произведениях государство Сасанидов, а также празднование Навруза. Бадеъуззаману Хоросони (967-1007) принадлежит заслуга доведения до совершенства нового жанра в арабской литературе – макомы, начатый Ибн Дурайдом. Маком – литературный жанр, состоящий из небольших рассказов и новелл, герой которых пройдоха, хитрец и находчивый человек, олицетворяет протест обездоленных и угнетенных против несправедливости, невежества и барства.

Согласно сообщениям литературных и исторических источников он написал свыше 400 макомов, из которых, из которых до настоящего времени сохранились 51. Главные герои макамов Бадеъуззамона, в которых он широко использует шутки, литературные остроты, китъа, игру и блеск слов и словосочетаний, – это купец Исо ибн Хишами и дервиш Абулфатх Искандари. В большинстве своем эти макомы посвящены месту человека в жизни, его рангу, богатству и власти, жизни и смерти, благородству и чести, а также другим важным проблемам морали, воспитания и философской полемики, неизменным победителем которых оказывается Абулфатх Искандари. В арабской литературе традиции Бадеъуззамона продолжил Харири (1054-1122), а в персидской – Хамиддудин Балхи (ум. 1164). «Гулистан» Саади также в какой-то мере написан в этом жанре. Эта традиция продолжалась и в последующие века.

Величайший таджикский ученый Абуали ибн Сина (Авиценна; (980-1037)) внес значительный вклад в развитие и подъем арабоязычной литературы.

Перу Абуали ибн Сина принадлежит ряд трактатов, посвященных арабскому языку и литературе, среди которых следует отметить «Лисан-ул-араб», «Фанни шеър», научно-философские касыды, трактаты оккультной литературы, в том числе «Рисолат-ут-тайр», «Хай ибни Якзон» («Живой сын бодрствующего»), «Саламан и Абсал», «Легенда о Юсуфе» т. п., большинство из которых отражают философские взгляды мыслителя о душе, воспитании, физическом и моральном развитии человека. Отдельно следует отметить урджузы Авиценны, излагающие проблемы медицины, души и этики.

Традиция создания художественных произведений на арабском языке просуществовала в подвластных иранцам областях вплоть до 15 века. Достойны внимания арабские касыды Саади Ширази (1184-1292). Произведения всех упомянутых представителей иранских народов относятся к лучшим образцам арабской литературы. Таким образом, арабоязычная литература иранских народов является значительной и блестящей частью арабской литературы в целом.

ПЕРСОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

К концу 8 – началу 9 века двуязычные поэты уже достигли такого совершенства, что наряду с арабскими стихами слагали стихи на фарси-дари. Один из первых поэтических отрывков принадлежит перу Абулянбаги (ум. 824), который сообщает о разрушении Самарканда. Еще раньше этого жители Балха в стихотворной форме подвергли осмеянию наместника арабских завоевателей в Хорасане Асада ибн Абдаллаха, который был направлен в 108г. х.(726) для подавления народного восстания в Хатлоне (ныне область в Таджикистане), однако, вынужден был вернуться, потерпев поражение. Дети еще долго распевали эти сатирические стихи на улицах Балха.

В 9 веке появляются поэты, писавшие на фарси на таком высоком уровне, что они после себя оставили целые диваны. Первыми поэтами, излагавшими зрелые стихи на фарси были Абухафс Сугди, Мухаммад Васиф, Ханзалаи Бадгиси (ум. 835), Бассом Курд, Шакик Балхи, Махмуд Варрок (ум. 836), Абусалик Гургони, Мухаммад ибн Мухаллад и Масъуд Марвази. Из поэтических произведений этих авторов дошли лишь отдельные отрывки. Ханзала Бодгиси был автором дивана. Абухафс Сугди, будучи искусен в музыке, изобрел шохруд. Ему также принадлежат произведения, известные как «Рисолаи Абухафс» и «Лугати Абухафс». Абухафс был родом из горного Согда Мавераннахра, заселенный таджиками.

Десятый век явился первым периодом расцвета классической персидско-таджикской литературы. Литература этого периода не только явилась началом прогресса классической персидско-таджикской литературы, но и сыграла большую роль в её дальнейшем совершенствовании.

Начало этого периода связано с именем Рудаки (858-941), а конец венчает творец всемирно известной поэмы «Шахнаме» – Фирдоуси (924-1021). Хотя за исключением творений Дакики и Фирдоуси, из из творческого наследия большинства поэтов 10 века, до нашего времени дошло мало образцов, в действительности, они были очень плодотворны. Рудаки, Аммора Марвази, Шахиди Балхи, Муроди, Абулхасан Агаджи, Мунджик Термизи и другие поэты имели диваны.

Предводителем и наставником всех литераторов 10 века был Рудаки. Его звали Абуабдуллах Джаъфар ибн Мухаммад. Родился он в одном из отдаленных кишлаков Пенджикента (на территории Таджикистана). С малых лет приобщился к народным песням и музыке, начальное образование получил у себя на родине, продолжил пополнение знаний в медресах Самарканда, наконец, своими великолепными стихами, красивым голосом и музыкальными способностями нашел дорогу ко дворцу Саманидов и как придворный поэт прославился особенно в правление Наср ибн Ахмада Саманида (914-942). В историю таджикско-персидской литературы Рудаки вошел как первый мастер слова, подытоживший опыт и успех своих предшественников в области литературы и сочинивший высокохудожественные стихи стилем «сахли мумтанеъ» – «гениальная простота», плавные и легкопонимаемые, посвятивший свою поэзию разрешению общественных проблем, восхвалению чистой, незапятнанной любви, описанию красот со всей свежестью, воспеванию величия человека, его разума и нравственных устоев. Высокий гуманистический дух, неповторимые свежие образцы, глубокая философия, изящество стиля и богатство языка поэзии Рудаки как живыми представляли взору читателя весенние тучи, живительный весенний дождь, песни соловья, полет ястреба и ласточек, пение скворца и им подобные. В творениях великого поэта как в зеркале отразились любовь к Родине, печали и радости народа. По мнению Рудаки:

Тех, кто жизнь прожив, от жизни не научился уму,

Никакой учитель в мире не научит ничему.

(Пер. В. Левика)

Касыды, газель, элегии, китъа (фрагмент), рубаи, мусаммат и месневи в творчестве Рудаки, на основе переосмысления и возрождения древних канонов и собственных традиций, достигли высочайших вершин. Он создал дидактическую поэму «Калилу и Димну», объемом в 12 тыс. бейтов, а также касыду «Мать вина». Широкую известность получили его диван, полные мудрости и наставлений, месневи «Круги солнца», «Синдбаднома» и др. Рудаки, обратив свой взор к человеку, прежде всего воспевает его любовь и эмоциональные чувства:

Поцелуй любви желанный – он с водой соленой схож,

Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.

(Пер. В. Левика)

Многие фрагменты Рудаки посвящены протесту против социального неравенства членов общества, невежества вельмож, трагических дум о пережитой жизни. Однако, светлая вера в силу человеческого разума и знания проходят через все творчество поэта.

Он говорит:

Время – конь, а ты – объездчик; мчишь отважно на ветру!

(Пер. С. Липкина)

По свидетельству знатока творчества Рудаки, поэта и лексикографа 11 века Асади Туси, творчество великого поэта состояло из 180 тысяч двустиший (бейтов). Своей деятельностью Рудаки способствовал закату арабской поэзии при дворе Саманидов и победоносному шествию персидского стиха. Рудаки около 50 лет возглавлял плеяду поэтов Саманидского двора в Бухаре, достиг большой славы и богатства, а в конце жизни был изгнан из двора, ослеплен и умер в нищете.

Шахид Балхи (ум.937) был другом и коллегой Рудаки и слагал стихи на двух языках: арабском и таджикском. Он был также отличным каллиграфом. Большинство популярных литераторов этого периода, такие как Абушакур Балхи, Кисои Марвази, Дакики, Муроди, Хисравони, Абулхайсам, Гургони, Тохир Чагони, Мунджик Тирмизи, Абудфатх Бусти, Майсари и др. были выходцами из Бухары, Балха, Мерва, Самарканда, Чагониена, Термеза, Герата, Сарахса, Гургана и Нишопура, затем многие из них обосновались в Бухаре, сгруппировавшись вокруг Саманидов, двор которых являлся центром науки и культуры.

Первая женщина-поэтесса, писавшая на фарси, Робия – дочь Каъба, также творила в это время. Она родилась в древнем Балхе и прославилась красотой, ученостью, сметливостью и поэтическим талантом. Молодой она была умерщвлена братом за её любовь к рабу своего брата – Бектоша. Трагическая судьба Робии Балхи вдохновляла многих литераторов. Ей посвящали свои произведения величайшие авторы Аттор (13 век), Ризокулихон (19 век) и уже некоторые писатели нашего времени Таджикистана и Афганистана. Робия в основном была мастером любовных стихов, образцом для нее служила лирическая поэзия Рудаки.

Литература 10 века была очень богата по тематике и содержанию. Вечная борьба добра и зла, философские проблемы, наставления, душевное состояние человека, состояние общества, исторические события, описания природы, праздников Навруз, Михргон и Сада и многое другое. Именно в это время выдвигается эстетический принцип соответствия в стихах ясного смысла и сути содержания изяществу и сладости их звучания. Особенно высокого накала в стихах этого времени достигают мотивы защиты Родины, борьбы с иноземными захватчиками, борьбы за независимость, учета уроков прошлых поколений и прославления родной старины. Достаточно привести один бейт Фирдоуси:

Все поголовно погибнем,

Это лучше, чем страну врагу отдадим…

Значительную часть литературы 10 века составляют назидания, особенно, обучение хорошим манерам, пропаганда справедливости и гуманности, прославление искусств, наук и знаний, расхваливание мудрости и воспевание дружбы. Эта тематика особенно присуща поэзии Рудаки, Шахида Балхи, Абулмуайда Балхи, Абулхайсама Гургони, Мунджика, Абушакура Балхи. Литераторы – современники Рудаки почитали науку и знания, справедливо считая их основой духовного богатства общетва. Основная мысль дидактической лирики этого времени звучала так: «Человеку следует в детстве и юности приобщаться к наукам и ремеслам, и учиться всю жизнь, пока жив. Положение человека в обществе зависит от его знаний, образованности, культуры и таланта, а не от происхождения и генеалогии.»

Особенно бросается в глаза критика общественных недугов, социального неравенства, нравственной раздвоенности и высмеивание человеческих недостатков в стихах Рудаки, Аммора, Кисои, Шахида, Абушакура Балхи, Хаббоза Нищопури (ум. 343х.(953)) и Мунджика. Они высмеивают чревоугодие сильных мира, несправедливость правителей, жестокость чиновников, описывают стесненность и нужду представителей науки и знаний, а также тяжелое положение трудящихся.

Шахид Балхи пишет:

Если бы у горя, как у огня дым был

Мир был бы темен вечно.

Если этот мир от края до края обойдешь

Мудрого не найдешь радостным.

Поэты этого периода, описывая человека и природу, находили в них столь поразительное сходство, что искусно использовали это для выражения своих мыслей. Метафоры, антитеза, описания и естественные сравнения – все это было подчеркнуто из этих двух материальных источников, поэтому в поэзии указанного периода не встретишь надуманных сравнений, запутанных описаний, далеких от разумения гипербол, неясных выражений. Рудаки пишет:

Если для сада разума – ты осень,

Весна – для цветника любви.

Если ты пророк любви, то и

Творцом красоты себя зови.

Поэты 10 века особенно прославились талантливым и тонким описанием блеска весны, осенних пейзажей и земных картин, что давало человеку возможность наблюдать живую природу в вечном движении.

Одним из передовых представителей литературы 10 века следует признать Абушакура Балхи. Он родился в 915 году в Балхе, зрелости достиг в Бухаре, а приблизительно в 60-е годы 10 века умер. Абушакура Балхи был учеником и близким к Рудаки человеком. Из большого литературного наследия Абушакура до наших дней дошли разрозненные лирические отрывки, отдельные бейты из двух утраченных маснави и часть поэмы «Офариннома».

Абушакур с гордостью заявляет, что может приобрести золото и серебро в плату за свой труд:

Причитается ли мне динар или дирхем,

Возвышусь я над острием моего пера.

Несмотря на большой талант и высокое место, которое Абушакур занимал в литературе, он был человеком скромным и, не кичась своими обширными знаниями, считал их недостаточными:

Мои знания достигли того предела,

Что я знаю, что ничего не знаю.

И в самом деле, чем больше знаний приобретает человек, тем более он стремится открывать все новые тайны мира и человека. Абушакур призывает к целеустремленному познанию, особенно в молодые годы.

Абушакур создал свою поэму «Офариннома», не имеющую строго определенного сюжета, примерно в 944-947 гг. Поэма дидактического характера, до нас дошло 300 бейтов, в котором превозносятся наука и искусство, стремление человека к познанию истины и блага, восхваляются стыдливость и застенчивость, честь и совесть, воспеваются храбрость, смелость и терпение, а также умение хранить тайну, дружбу, порицаются невежество и жадность, завись и обман. Эта поэма по силе пропаганды высоких нравственных начал таджикско-персидской литературы стоит в одном ряду с поэмами Рудаки «Калила и Димна» и «Синдбаднома».

Другим значительным свободолюбивым поэтом-патриотом 10 века был Абумансур Мухаммад ибн Ахмад Дакики (931-978). Его относили к уроженцам и Самарканда, и Мерва, и Туса, и Герата. По мнению Абурайхана Беруни (973-1048) он родился в Балхе. Дакики считает себя учеником Рудаки и Шахиди Балхи.

В начале он служи при дворе правителей Чаганияна. Он был приверженцеми хранитеоем обычаев и традиций своих предков – зороастрийцев. Затем переехал в Бухару и по требованию саманидского эмира Нуха ибн Мансура (977-997) сложил дастан в стихах о Гуштаспе из «Шахнаме», состоящий из тысячи бейтов. Фирдоуси эти тысача бейтов включил в свою поэму «Шахнаме». Содержание этих бейтов охватывает описание правления Гуштаспа, появление Зороастра, религиозные войны между Гуштаспом и Арджаспом, который был правителем Турана. Дакики помещает Туран в Китае.

Перу Дакики принадлежат также прекрасные, содержательные касиды, газели, рубаи, китъа, и двустишия. Он был талантливым лириком:

И добро и зло Дакики изведал,

Ныне жаждет он четырех услад:

То – коралл вина, вера Заратуштры,

Чанга нежный стон, алых губ гранат.

(Пер. В. Левика)

Дакики стал жертвой происков врагов правителей Саманидов. Он был убит собственным рабом.

Сбор преданий, легенд о царствовании иранских правителей, их систематизации и написание «Шахнаме» в 10 веке отвечало духовной потребности народов. День ото дня усиливалась опасность нападения кочевников на государство Саманидов, потери национального суверенитета и внутренних междоусобиц. В 957 г. по заданию военачальника Саманидов Абумансура Мухаммада ибн Абдураззака несколько зороастрийских мобедов составили «Шахнаме», известное как «Абдумансурово Шахнаме». В 963 г. Абумуайяд Балхи и через 3 года после него Масъуп Марвази написали свои «Шахнаме». Инициатива Дакики на этом пути явилась серьезным шагом, открыв этим простор для Фирдоуси.

Сказания и поэмы слагались в форме маснави. В этом же жанре создавались героические, эпические, лирические и этические произведения. К лучшим образцам поэм и сказаний, написанных в это время следует отнести 7 поэм Рудаки (среди них «Калила и Димна» и «Синдбаднома»), 3 поэмы Абушакура Балхи, одна из которых «Офариннома», поэма в стихах «Шахнаме» и творение Абулмуайяда Балхи «Юсуф и Зулейха». Наличие в составе большинства из них наименования «наме», т. е. «книга» свидетельствует об их принадлежности к эпическому жанру. Именно в 10 веке появляются повествования, содержание которых составляет наука. Создателем такого рода поэм был также Устод Рудаки. Его поэма «Даврони Офтоб» касается науки астрономии. В виде поэмы создал свою «Донишнома» («Книга знаний») и Майсари (между 977-990 гг.) Она состоит почти из пяти тысяч бейтов и посвящена медицине. Автор относит медицину к числу таких важных наук как астрология, геометрия с математикой, мусульманское законоведение и полемизирует о различных заболеваниях, их признаках и врачевании. Единственная рукопись этой книги хранится в национальной библиотеке Парижа.

К наиболее развитому жанру поэзии относятся касыды. Содержание касыды в большинстве своем составляют восхваления и панегирик, иногда философия, жалоба, рассказ о пережитом и пр. Основоположником законченной касыды в таджикоязычной литературе, как указывалось, является Рудаки. Касыды писали и многие другие поэты. Устод Рудаки – первый поэт, отказавшийся только от восхвалений в касыде. Его последователем был Мадждуддин Абулхасан Кисои Марвази (953-1049), слагавший в зрелом возрасте касыды на философские, этические и медицинские темы. Иногда только вступительная часть касыды посвящалась описанию весны, любви, молодости, хорошему времяпрепровождению, праздникам и юбилеям.

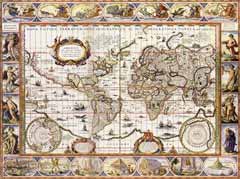

Его самая знаменитая книга — «Великий час океанов» — своеобразная морская энциклопедия, которая объединила тысячи фактов и событий, имён мореплавателей и названий их кораблей, реальных историй и легенд. Весь этот огромный материал Блон распределил по шести разделам: «Флибустьерское море», «Средиземное море», «Индийский океан», «Атлантический океан», «Тихий океан», «Полярные моря».

Его самая знаменитая книга — «Великий час океанов» — своеобразная морская энциклопедия, которая объединила тысячи фактов и событий, имён мореплавателей и названий их кораблей, реальных историй и легенд. Весь этот огромный материал Блон распределил по шести разделам: «Флибустьерское море», «Средиземное море», «Индийский океан», «Атлантический океан», «Тихий океан», «Полярные моря». Предваряя основное повествование, автор замечает: «История не всегда справедлива к своим персонажам, и порой подлинный герой, вроде отважного Диаша, оказывается в тени баловня удачи Васко да Гамы, а открытый Колумбом материк получает имя Америго Веспуччи… А много ли мы знаем о плаваниях Джона Кабота или Мэтью Флиндерса, путешествиях Мунго Парка или Маккензи. Да и у нас в России незаслуженно мало известны деяния Реброва и Ляхова, Крашенинникова и Овцына, Карелина и Черского…»

Предваряя основное повествование, автор замечает: «История не всегда справедлива к своим персонажам, и порой подлинный герой, вроде отважного Диаша, оказывается в тени баловня удачи Васко да Гамы, а открытый Колумбом материк получает имя Америго Веспуччи… А много ли мы знаем о плаваниях Джона Кабота или Мэтью Флиндерса, путешествиях Мунго Парка или Маккензи. Да и у нас в России незаслуженно мало известны деяния Реброва и Ляхова, Крашенинникова и Овцына, Карелина и Черского…» Текст не уступает иллюстрациям. Он информативен, продуман, конкретен. Авторы — Розмэри Бартон, Ричард Кэвиндиш, Бернард Стоунхауз — отнеслись к делу серьёзно и с большим чувством. В том смысле, что любой абзац текста выдаёт неравнодушного человека. Иногда, может быть, даже несколько пристрастного, но зато живого и заинтересованного.

Текст не уступает иллюстрациям. Он информативен, продуман, конкретен. Авторы — Розмэри Бартон, Ричард Кэвиндиш, Бернард Стоунхауз — отнеслись к делу серьёзно и с большим чувством. В том смысле, что любой абзац текста выдаёт неравнодушного человека. Иногда, может быть, даже несколько пристрастного, но зато живого и заинтересованного. Любой человек, хоть раз державший в руках один из многочисленных романов Жюля Верна, признает, что географическая составляющая занимает в них весьма заметное место. Несомненно, это было данью времени. Именно середина XIX века совпала с решающим штурмом последних уцелевших от вторжения европейской цивилизации уголков планеты: внутренних районов Африки и Австралии, Центральной Азии, полярных областей. Отчёты о путешествиях истинных подвижников науки и чистой воды авантюристов занимали страницы почти всех периодических изданий. Естественно, что географией интересовался всякий любознательный человек того времени.

Любой человек, хоть раз державший в руках один из многочисленных романов Жюля Верна, признает, что географическая составляющая занимает в них весьма заметное место. Несомненно, это было данью времени. Именно середина XIX века совпала с решающим штурмом последних уцелевших от вторжения европейской цивилизации уголков планеты: внутренних районов Африки и Австралии, Центральной Азии, полярных областей. Отчёты о путешествиях истинных подвижников науки и чистой воды авантюристов занимали страницы почти всех периодических изданий. Естественно, что географией интересовался всякий любознательный человек того времени. И в-третьих, Жюль Верн завязал многочисленные знакомства в географических кругах, которые были ему необходимы для продолжения научных изысканий.

И в-третьих, Жюль Верн завязал многочисленные знакомства в географических кругах, которые были ему необходимы для продолжения научных изысканий. Также была осуществлена сверка исторических и географических реалий и внесены исправления в случае расхождения с данными современной науки. Наконец, было принято вполне естественное решение: там, где имелись русские переводы дневников и реляций путешественников, в текст вставлялись соответствующие фрагменты отечественных публикаций. «Таким образом, детгизовское издание представляло собой не столько перевод текста Жюля Верна, сколько оригинальную научно-популярную работу» (А. Москвин). И хотя за прошедшее время ситуация в книжном мире сильно изменилась — появилось множество интересных, ярких, глубоких изданий, посвящённых географическим открытиям, — книга Ж. Верна и сейчас не потеряла своего обаяния и вполне может служить «вдохновенным введением в историю изучения предмета». Так что издательства «Ладомир» и «Терра», осуществившие в 1990-х годах переиздания энциклопедического труда Жюля Верна (в детгизовском варианте, но с осовремененным аппаратом примечаний и новыми списками дополнительной литературы), нисколько не прогадали.

Также была осуществлена сверка исторических и географических реалий и внесены исправления в случае расхождения с данными современной науки. Наконец, было принято вполне естественное решение: там, где имелись русские переводы дневников и реляций путешественников, в текст вставлялись соответствующие фрагменты отечественных публикаций. «Таким образом, детгизовское издание представляло собой не столько перевод текста Жюля Верна, сколько оригинальную научно-популярную работу» (А. Москвин). И хотя за прошедшее время ситуация в книжном мире сильно изменилась — появилось множество интересных, ярких, глубоких изданий, посвящённых географическим открытиям, — книга Ж. Верна и сейчас не потеряла своего обаяния и вполне может служить «вдохновенным введением в историю изучения предмета». Так что издательства «Ладомир» и «Терра», осуществившие в 1990-х годах переиздания энциклопедического труда Жюля Верна (в детгизовском варианте, но с осовремененным аппаратом примечаний и новыми списками дополнительной литературы), нисколько не прогадали. Например, говоря об испанском конкистадоре Бальбоа, можно было бы только упомянуть тот факт, что он вместе с двадцатью двумя спутниками открыл в сентябре 1513 года последний, неведомый дотоле европейцам океан — Тихий. Но Внуков этим не ограничивается, а рисует величественную картину, на которой Бальбоа в полном рыцарском облачении, с мечом в одной руке и со знаменем в другой входит в воду и принимает во владение королей Кастилии «все сии моря и земли, и берега, и заливы, и острова». Далее автор приводит немаленький кусок из подлинного акта о вступлении во владение «Мар-дель-Сур» — «Южным морем», заканчивающийся словами, которые невозможно не процитировать и нам: «Сии двадцать два человека, а с ними и писец Андрес де Вальдеррабано были первыми христианами, вступившими в воды Мар-дель-Сур, и все они коснулись воды рукою и омочили уста, дабы узнать, солёная ли здесь вода, как и в том, другом море. И увидев, что сие истинно так, они возблагодарили Бога».

Например, говоря об испанском конкистадоре Бальбоа, можно было бы только упомянуть тот факт, что он вместе с двадцатью двумя спутниками открыл в сентябре 1513 года последний, неведомый дотоле европейцам океан — Тихий. Но Внуков этим не ограничивается, а рисует величественную картину, на которой Бальбоа в полном рыцарском облачении, с мечом в одной руке и со знаменем в другой входит в воду и принимает во владение королей Кастилии «все сии моря и земли, и берега, и заливы, и острова». Далее автор приводит немаленький кусок из подлинного акта о вступлении во владение «Мар-дель-Сур» — «Южным морем», заканчивающийся словами, которые невозможно не процитировать и нам: «Сии двадцать два человека, а с ними и писец Андрес де Вальдеррабано были первыми христианами, вступившими в воды Мар-дель-Сур, и все они коснулись воды рукою и омочили уста, дабы узнать, солёная ли здесь вода, как и в том, другом море. И увидев, что сие истинно так, они возблагодарили Бога». Неторопливо и размеренно ведёт свой рассказ Марта Гумилевская. Но именно этой неторопливостью, тихим голосом, спокойной интонацией она почти гипнотически действует на читателей, заставляя погружаться в события далёкого прошлого. И вот уже вместе с египтянами вы бредёте по раскалённой пустыне, вас мучит нестерпимая жажда, и манит благословенная страна Пунт, в которую движется караван по повелению великого фараона Ментухотепа.

Неторопливо и размеренно ведёт свой рассказ Марта Гумилевская. Но именно этой неторопливостью, тихим голосом, спокойной интонацией она почти гипнотически действует на читателей, заставляя погружаться в события далёкого прошлого. И вот уже вместе с египтянами вы бредёте по раскалённой пустыне, вас мучит нестерпимая жажда, и манит благословенная страна Пунт, в которую движется караван по повелению великого фараона Ментухотепа. Ведёт ли автор рассказ о путешествии венгерского учёного Арминия Вамбери, под видом хромого дервиша проникшего в самое сердце мусульманского Востока (за что «френги», то есть европеец, в то время мог поплатиться жизнью), великом исследователе Африки докторе Давиде Ливингстоне или о поисках загадочного Тунгусского метеорита, — действие развивается стремительно и ярко.

Ведёт ли автор рассказ о путешествии венгерского учёного Арминия Вамбери, под видом хромого дервиша проникшего в самое сердце мусульманского Востока (за что «френги», то есть европеец, в то время мог поплатиться жизнью), великом исследователе Африки докторе Давиде Ливингстоне или о поисках загадочного Тунгусского метеорита, — действие развивается стремительно и ярко. В одном только «Указателе имён» (в издании 1982-1986 гг., вышедшем уже после смерти Иосифа Петровича и подготовленном к печати его сыном и соавтором Вадимом Иосифовичем) значится более двух тысяч семисот учёных, путешественников, исторических деятелей. «Указатель географических названий» не уступает именному. А в первых изданиях «Очерков» имелся ещё и «Указатель морских судов, аэростатов и дрейфующих станций».

В одном только «Указателе имён» (в издании 1982-1986 гг., вышедшем уже после смерти Иосифа Петровича и подготовленном к печати его сыном и соавтором Вадимом Иосифовичем) значится более двух тысяч семисот учёных, путешественников, исторических деятелей. «Указатель географических названий» не уступает именному. А в первых изданиях «Очерков» имелся ещё и «Указатель морских судов, аэростатов и дрейфующих станций». — тихоокеанский поход двух французских фрегатов под командованием Лаперуза;

— тихоокеанский поход двух французских фрегатов под командованием Лаперуза; Ступи на остров в том или ином месте и иди к подножию горы, не забывая во время пути о том, что нельзя оборачиваться, иначе источник утратит для тебя свою чудесную силу. Настанет момент, и леса расступятся, и перед тобой откроется ровное место. Там и бьёт этот источник, дающий вечную молодость…»

Ступи на остров в том или ином месте и иди к подножию горы, не забывая во время пути о том, что нельзя оборачиваться, иначе источник утратит для тебя свою чудесную силу. Настанет момент, и леса расступятся, и перед тобой откроется ровное место. Там и бьёт этот источник, дающий вечную молодость…» Но сразу же стоит оговориться: хотя тема книги увлекательна (мнимые открытия, зафиксированные в своё время картографами, а затем стёртые с карты мира), и автор строит рассказ с большим умением и несомненным знанием материала, некоторая тенденциозность Рамсея заметна невооружённым глазом.

Но сразу же стоит оговориться: хотя тема книги увлекательна (мнимые открытия, зафиксированные в своё время картографами, а затем стёртые с карты мира), и автор строит рассказ с большим умением и несомненным знанием материала, некоторая тенденциозность Рамсея заметна невооружённым глазом. Ганнон, карфагенский флотоводец, который в VI веке до н. э. дошёл до экватора и описал западный берег Африки.

Ганнон, карфагенский флотоводец, который в VI веке до н. э. дошёл до экватора и описал западный берег Африки. Юрий Александрович Сенкевич — в недавнем прошлом один из самых популярных людей нашей страны. Многолетний ведущий телевизионной программы «Клуб кинопутешествий», знаменитый учёный и врач, принимавший участие в двух легендарных плаваниях самого Тура Хейердала, он долгие годы считался главным путешественником Советского Союза.

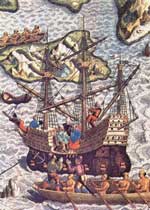

Юрий Александрович Сенкевич — в недавнем прошлом один из самых популярных людей нашей страны. Многолетний ведущий телевизионной программы «Клуб кинопутешествий», знаменитый учёный и врач, принимавший участие в двух легендарных плаваниях самого Тура Хейердала, он долгие годы считался главным путешественником Советского Союза. Часто под их пером лишь чётче и рельефнее проступают характеры и деяния великих открывателей мира. Но иногда точка зрения авторов вступает в явное противоречие с общепринятой. Так, рассказывая о первом кругосветном плавании, они утверждают, что оно «никак не входило в замыслы Магеллана. Более того, во главе с Магелланом оно не могло состояться». И аргументы, которые приводят авторы, весьма убедительны.

Часто под их пером лишь чётче и рельефнее проступают характеры и деяния великих открывателей мира. Но иногда точка зрения авторов вступает в явное противоречие с общепринятой. Так, рассказывая о первом кругосветном плавании, они утверждают, что оно «никак не входило в замыслы Магеллана. Более того, во главе с Магелланом оно не могло состояться». И аргументы, которые приводят авторы, весьма убедительны. На самом деле книга А. Н.Томилина «Как люди открывали свою Землю» включает в себя переиздание трёх выходивших ранее книг.

На самом деле книга А. Н.Томилина «Как люди открывали свою Землю» включает в себя переиздание трёх выходивших ранее книг. И наконец, в той же маленькой, по сути дела вводной главке можно найти размышления самого Томилина на тему: «Что же это значит — открывать Землю? Ведь она ни от кого и никогда не была закрыта».

И наконец, в той же маленькой, по сути дела вводной главке можно найти размышления самого Томилина на тему: «Что же это значит — открывать Землю? Ведь она ни от кого и никогда не была закрыта».