Это водное пространство океанов и морей, покрывающее сплошной оболочкой значительную часть земного шара и составляющее У8СЮ его объема.

Мировой океан разделяет сушу на материки и острова, заполняя собой все понижения земной коры между ними. Средняя глубина его — 3795 м, а наибольшая — 11 022 м. Если бы воды океана покрыли земную поверхность равномерно, то мощность их слоя составила бы 2777 м.

Вопрос о времени образования океанов до сих пор во многом дискуссионен. Одни ученые полагают, что все океаны, т. е. все глубоководные бассейны с океаническим типом строения земной коры, возникли в самом начале геологической истории развития Земли, другие, напротив, считают, что все океаны «молодые» и образовались в конце палеозоя — начале мезозоя (230—240 млн. лет назад). Согласно третьей концепции, океаны делятся на две группы — древние первичные (Тихий океан) и молодые, новообразованные (все остальные). Широко распространена и концепция, по которой все океаны представляют собой новообразования, однако их возникновение происходило в несколько этапов: около 1 млрд. лет назад возник Тихий, а остальные — позднее.

Основные черты рельефа дна Мирового океана создавались вследствие вертикальных и горизонтальных перемещений коры земного шара, а также под влиянием вулканической деятельности и землетрясений. Поэтому рельеф океанического дна не только имеет много общих черт с рельефом суши, но и зачастую представляет собой его продолжение.

Формы океанического дна весьма разнообразны. Так же как и на суше, здесь есть свои горные хребты и отдельные возвышенности, высокие с крутыми склонами плосковершинные плато, остроконечные пики и котловины, узкие и вытянутые долины, ущелья и впадины. При этом глубина впадин значительно превышает высоту самых больших гор суши: например, глубина наибольшей из них — Марианской (в Тихом океане) — на 2174 м превосходит высоту самой высокой вершины на суше — Джомолунгмы.

Вечно движущиеся массы воды размывают возвышенности на дне океана, сглаживают их очертания и переносят смытый материал в более пониженные части, постепенно заполняя их. Вместе с тем под влиянием вулканической деятельности и землетрясений на океаническом дне создаются новые формы рельефа — в виде конусообразных поднятий или глубоких впадин.

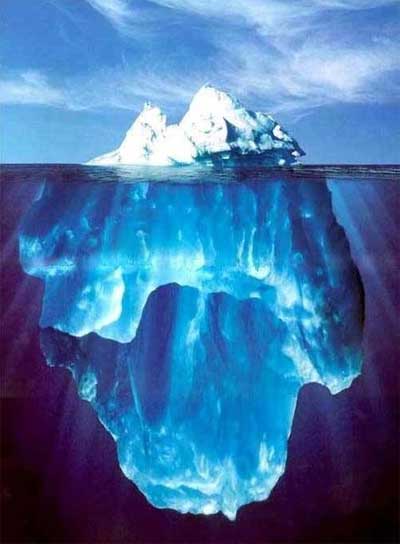

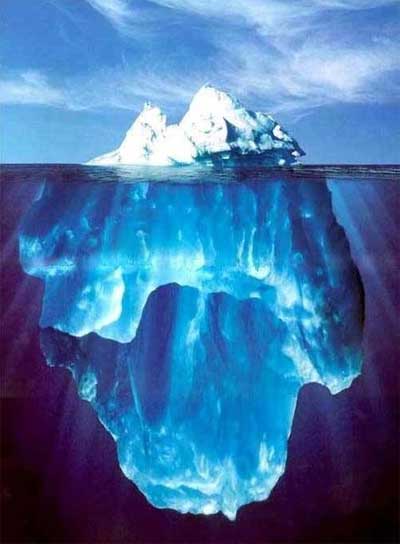

При всем разнообразии рельефа океанического дна в нем все же можно выделить четыре наиболее крупных элемента. Это материковая отмель (или континентальный шельф), материковый склон, ложе океана и глубоководные впадины.

Материковая отмель (шельф) занимает около 7 % всей площади Мирового океана (это площадь, равная Европе и Южной Америке, вместе взятым).

Там, где горные хребты близко подходят к побережьям, шельфы вовсе отсутствуют и берег «обрывом» сразу уходит в морскую пучину. У низменных побережий ширина шельфов значительно возрастает и может достигать 1500 км; в среднем она составляет 78 км.

Материковые отмели образовались в процессе длительного взаимодействия океана и суши: постепенного разрушения берегов наступающими водами, сглаживания заливаемой поверхности, смывания наносов, покрывающих материнские породы. Такое происхождение материковой отмели определяет и очень выровненные формы ее поверхности: отдельные небольшие возвышенности округлой формы, неглубокие ложбины и желоба.

Незначительная глубина материковой отмели, позволяющая пронизывать здесь воду солнечным лучам, а также соседство суши, с которой реки приносят много питательных веществ, создают благоприятные условия для существования живых организмов. Поэтому в пределах шельфов расположены важнейшие рыбопромысловые районы мира (Баренцево море, Ньюфаундлендская банка, Северное море и др.). Но современный повышенный интерес к изучению материковой отмели определяется и тем, что эти районы океана можно использовать для добычи нефти и газа (подробнее об этом см. в главе 14).

Обычно краем материковой отмели считают изобату (линию, соединяющую точки с одинаковым значением глубины) в 200 м.

Материковый склон — это наклонная поверхность дна, соединяющая внешний край шельфа с ложем океана. Нижнюю границу материкового склона принято проводить по изобате в 2500 м. Крутизна склона значительно ббльшая, чем материковой отмели, — в среднем 4—7°; иногда она доходит до 20—40°, что приводит к сползанию массы рыхлых осадочных пород на глубину, и тогда обнажается скалистое дно.

Подводные вулканы местами покрыли склон лавовыми потоками; на пологих участках он сложен осадочным материалом, сползшим с материковой отмели. Его поверхность изобилует невысокими грядами гор и холмов, местами есть плато, котловины и сложно расчлененные участки, в том числе глубоко врезанные ущелья и каньоны.

Ниже материкового склона начинается собственно океаническое ложе. Оно занимает 77% общей площади Мирового океана — почти половину поверхности планеты.

Ложе всех океанов пересекают срединные океанические хребты. Они представляют собой, как уже упоминалось, горные сооружения, располагающиеся в осевых частях океанического ложа и образующие единую планетарную систему. Это Срединно-Атлантический и Ин-доокеанский хребты, хребет Гаккеля в Ледовитом океане и Восточно-Тихоокеанское поднятие.

Общая протяженность всех серединных океанических хребтов — около 80 тыс. км, а средняя ширина—2,5 тыс. км. Их отдельные вершины поднимаются в виде островов Вознесения, Св. Елены, Тристан-да-Кунья и др. Общая площадь, занимаемая срединными хребтами Мирового океана, равна суммарной площади всех материков!

Вдоль оси хребтов прослеживаются глубокие и узкие впадины — рифтовые долины. Их образование связывают с разломами. Для рифтовых долин характерна высокая тектоническая и вулканическая активность.

Такие долины можно встретить не только в океане, но и на суше в тех материковых районах, в формировании которых принимали участие разломы и сбросы.

Например, Восточно-Африканская и Западно-Аравийская рифтовая зона — это длинная цепь узких и глубоких впадин, занятых реками, озерами, в частности, Мертвым морем.

Нередко подводные хребты представляют собой продолжение рельефа материков или островных участков суши. Таковы, например, порог Нансена между Шпицбергеном и Гренландией и ЮжноАнтильский порог, протянувшийся от Огненной Земли к Земле Грейама и поднимающийся на поверхности в виде острова Южной Георгии и некоторых других.

Происхождение различных форм рельефа океанического ложа связано со многими факторами, среди которых основную роль играют тектонические движения земной коры и вулканизм. Большое влияние оказывают также процессы образования и перемещения донных осадков.

Во многих местах ложе опускается значительно ниже 7000 м, переходя в так называемые глубоководные впадины, или глубоководные желоба. Как правило, это происходит у крутых склонов материков, у гряд островов или между подводными хребтами. Таких впадин (желобов) в Мировом океане в настоящее время насчитывается 19 (Марианская, Пуэрто-Рико, Тонга, Яванская и др.), причем в основном они сосредоточены в южном полушарии, большую часть которого занимает Тихий океан.

На разных глубинах в океане накапливаются различные отложения. Шельф является областью интенсивного накопления галечников, песков, песчанистых илов. На глубинах от 200 до 2000 м, преимущественно в пределах материкового склона, накапливаются терригенные илы, которые образовались из продуктов, вынесенных реками в море, а в глубоководных впадинах идет накопление органогенных илов и глубоководных глин.

Значительно большая по сравнению с сушей теплоемкость воды и ее способность передавать при перемешивании тепло в глубины ведут к более медленному поглощению и более медленной отдаче тепла в атмосферу. Вследствие этого и суточные и годовые колебания температуры над океаном значительно меньшие, чем над сушей, и его климат в целом существенно отличен от климата материков.

Средняя годовая температура поверхностного слоя океанических вод постепенно убывает от 25° у экватора до 0° и даже ниже в полярных областях (точка замерзания соленой воды —2°); для всего Мирового океана в среднем она составляет 17,54°.

Следует иметь в виду также, что часть солнечного тепла, поступающего на океаническую поверхность, тратится на испарение (60 ккал на каждый квадратный сантиметр); ежегодно с океана испаряется слой воды мощностью 100 см.

Изменение температуры воды в океане с глубиной зависит от географической широты; но и на одних и тех же широтах наблюдаются существенные различия, что связано с течениями.

На огромных экваториальных и тропических пространствах температура быстро понижается до глубины 300—500 м, затем до 1200—1500 м понижение идет медленнее, а глубже 1500 м она почти не меняется и в придонных слоях держится обычно между 2 и 0 и.

В умеренных областях падение температуры с глубиной менее значительно, так как сама поверхность меньше прогрета.

В приполярных же областях до глубины в 50—100 м идет понижение температуры, а затем до 500 м она даже несколько повышается (вследствие привноса более теплых и соленых вод из умеренных широт), после чего медленно понижается до дна.

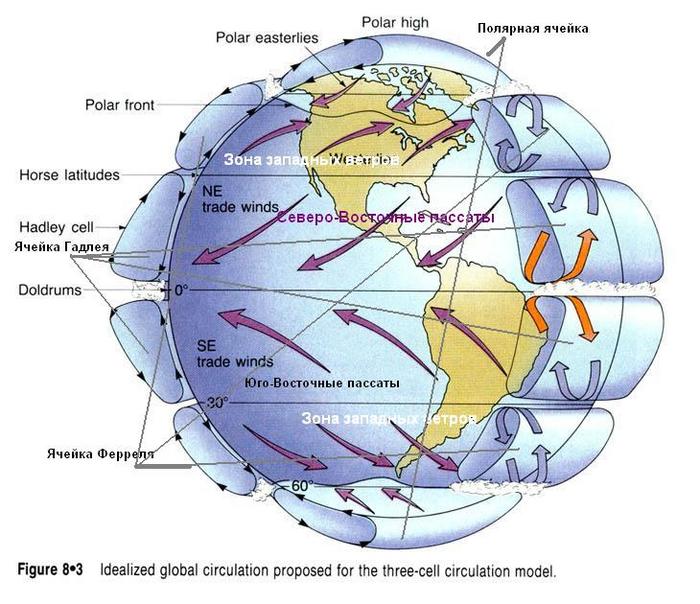

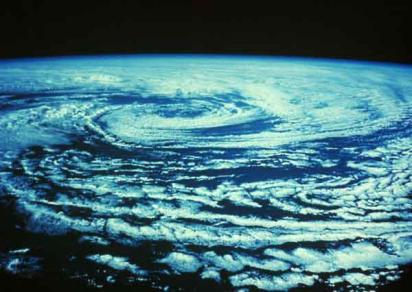

Характерная особенность океана состоит в том, что его воды в ходе циркуляции перемешиваются. В слое до 150—200 м циркуляция вызывается главным образом господствующими воздушными течениями, а глубже зависит преимущественно от разности плотностей (связанной с неодинаковой температурой и соленостью) в различных толщах воды и различных районах океана. Поэтому и общая схема поверхностных течений в океане имеет сходство с общей циркуляцией атмосферы. Так, пассатам соответствуют два океанических течения — северное и южное пассатные (или экваториальные). Западным воздушным течениям умеренных широт отвечают два юго-западных течения северного полушария (Карибское — Гольфстрим — Северо-Атлантическое — Норвежское в Атлантическом океане и Куро-Сиво в Тихом) и кольцо западного течения южного полушария. Вокруг Антарктиды преобладает система восточного течения.

Совершенно особая циркуляция водных масс характерна для той части океана в северном полушарии, которая прилегает к южному побережью Азии. Сезонная смена муссонов вызывает здесь и сезонную смену течений: зимой — от материка в сторону океана, летом, наоборот, — с океана к материку.

Течения имеют большое значение в перераспределении температуры и солености водных масс. Направленные из более низких широт в высокие, они несут более теплые воды и создают положительные температурные аномалии. Это — теплые течения. Направленные же из высоких широт в низкие, они имеют относительно низкие температуры. Это холодные течения.

Одно из наиболее замечательных теплых течений — Гольфстрим в северной части Атлантики. Его скорость — 5,5 км/час, т. е. больше скорости пешехода! Гольфстрим смягчает климат стран Северной и Северо-Западной Европы, который в противном случае едва ли отличался бы от климата Гренландии, расположенной на той же широте. Наш единственный на севере незамерзающий порт Мурманск также обязан своим сравнительно теплым климатом одной из ветвей Гольфстрима.

Там, где встречаются два противоположно направленных течения, возникают мощные вертикальные потоки, в которых воды уходят в глубину. Напротив, в тех зонах, где течения расходятся, в образующихся вертикальных потоках глубинные воды поднимаются.

Вертикальные перемещения водных масс порождают подводные компенсационные течения. Они движутся в сторону, противоположную поверхностному горизонтальному течению. Известен мощный подводный поток, проходящий под Южным Экваториальным течением. Он направлен на восток от Новой Гвинеи к побережью Эквадора. Обнаружено подводное течение и под Гольфстримом.

Кроме ветровых в океанах существуют приливно-отливные течения. Они вызываются силами притяжения Луны или Солнца (приливообразующая сила представляет собой равнодействующую силу притяжения Луны или Солнца и центробежной силы вращения Земли). Луна находится ближе и поэтому оказывает большее воздействие. Повышение уровня воды наступает одновременно и на стороне земного шара, обращенной к Луне, и на противоположной стороне. При этом взаимное расположение Земли, Луны и Солнца может либо усиливать, либо ослаблять действие каждого из приливообразующих тел.

Наибольшие приливы наблюдаются во время полнолуния или при новолунии, когда Луна и Солнце действуют «согласованно», вызывая в одних местах поднятия, а в других — падения уровня воды. Приливы и отливы повторяются изо дня в день с большой правильностью (чаще всего дважды в сутки).

Помимо непосредственного воздействия Луны и Солнца на величину прилива влияет также конфигурация береговой линии. На некоторых ограниченных и узких ее участках, в бухтах, проливах высота приливной волны может превышать 15 м, а ее скорость — 5 м/сек.” Наибольшие приливы наблюдаются в заливе Фанди в восточной Канаде, в Пен-жинской губе Охотского моря и в Бристольском заливе. В знаменитом заливе Фанди приливное течение перемещает более 100 млрд. т воды в сутки, а ее подъемы достигают 18 м. Существуют и такие районы, где прилив почти не ощущается. Это, например, Средиземное, Адриатическое, Балтийское моря и Мексиканский залив.

Одно из важных свойств вод Мирового океана состоит, как известно, в их солености. Если извлечь из океанической воды всю соль и равномерно рассыпать ее по поверхности Земли, то она покрыла бы планету слоем в 150 м.

Основная часть растворенных в океанической воде солей приходится на долю хлоридов (около 89%) и сульфатов (почти 11%), значительно меньше карбонатов (0,5%), а всего в ней содержится свыше 50 химических элементов. Океан дает нам соли магния, натрия, калия, йода, брома; в различных количествах обнаружены в нем железо, золото, медь, никель, кобальт, марганец. Ведутся исследования, цель которых — разработать наиболее рациональные методы извлечения всего этого богатства.

Замечательная особенность воды океана — постоянство ее солевого состава. Это результат непрерывного перемешивания вод. Однако, хотя состав солей всюду один и тот же, их концентрация (соленость) колеблется, что очень важно, так как с увеличением солености понижается растворимость в водах океана кислорода, столь необходимого для живых организмов.

Сравнительно недавно были обнаружены на дне всех океанов и морей железо-марганцевые конкреции. Особенно много их на глубинах, превышающих 3 тыс. м, и главным образом в Тихом океане. По.-подсчетам геологов, площадь, занимаемая здесь железо-марганцевыми конкрециями, составляет несколько десятков миллионов квадратных километров, на которых содержится не менее 300—350 млрд. т руды. Уже ведется интенсивная добыча железной руды со дна моря в Канаде, близ острова Ньюфаундленд, эксплуатируются подводные залежи в Токийском заливе.

Многие специалисты полагают, что, несмотря на трудности и дороговизну подводной добычи железа, в недалеком будущем она станет соперником разработок на суше.

В СССР наиболее перспективны для добычи конкреций северная часть Тихого океана, Баренцево и Карское моря.

Человек уже широко использует запасы нефти, расположенные под неглубокими водами материковых отмелей.

И естественно, что в поисках «черного золота» люди будут все больше обращаться к морским глубинам. По подсчетам специалистов, под дном морей хранится около 1 400 млрд. т нефти, а общая площадь водных пространств, где ее можно найти, составляет 40 млн. кв. км (а на суше — 30 млн.).

Среди богатств Мирового океана есть много и других полезных ископаемых — каменный уголь, фосфориты, сера, ракушечник, руды цветных металлов, алмазы. В будущем морская вода может стать и источником термоядерной энергии. Хотя на каждые 6 тыс. частей морской воды приходится лишь одна часть «тяжелой воды», содержащей изотоп водорода — дейтерий, общие ее запасы в Мировом океане достигают 50 млн. т. При термоядерной реакции это даст практически неисчерпаемое количество энергии. Уже используется энергия морских приливов. Пбдсчитано, что суммарно она составляет на земном шаре 1 млрд.

кВт — на 150 млн. кВт больше, чем энергия всех рек мира.

В Африке, около Абиджана, строятся первые гидротермальные станции, в основу действия которых положена разница в температурах между верхними и нижними слоями морской воды.

Как известно, Мировой океан разделяется на четыре «отдельных» океанических бассейна: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Каждая из них отличается степенью изоляции материковой и островной суши, рельефом дна, системами течений и атмосферной циркуляции, характером горизонтального и вертикального распределения температуры и солености воды и др.

Тихий океан — самый большой (50 % Мирового), самый глубокий и самый теплый: средняя температура его поверхности более чем на 2° выше средней температуры поверхности Атлантического и Индийского.

Особенность Тихого океана — изре-занность западных берегов и богатство островами этой части акватории. Линия же восточных его берегов, наоборот, выровненная, она не образует морей; нет в этой части океана и крупных островов. Тихий океан свободно сообщается с водами Индийского между Новой Зеландией и Антарктидой и с Атлантическим через широкий пролив Дрейка; водообмен с Северным Ледовитым затруднен узостью и малой глубиной Берингова пролива.

Океанический тип земной коры развит в Тихом океане в наибольшей степени. По современным представлениям, на тихоокеанском дне существует около 10 000 вулканов с высотой более 1000 м, а объем изверженного ими лавового материала за последние 100 млн. лет втрое превышает объем лав, изверженных на всех материках. Окаймляющая тихоокеанскую впадину суша тоже изобилует вулканами.

Атлантический океан значительно уже Тихого, но столь же протяженный по меридиану. По площади он занимает второе место (25% Мирового). На севере Атлантика широкими и глубокими проливами сообщается с Северным Ледовитым океаном. Островов в ней относительно немного; береговая линия сильнее изрезана в северной половине, где находится большинство значительных морей и заливов.

Характерная особенность этого океана — огромный подводный Срединно-Атлантический хребет, протянувшийся от Исландии на севере до острова Буве (около Антарктиды) на юге. В плане хребет этот имеет вид буквы S, как и сам океан. Вдоль осевой линии хребет прорезан рифтовой долиной, дно которой лежит на глубине 3500—4000 м. К западу от срединного хребта глубины составляют 5500—6000 м, а недалеко от острова Пуэрто-Рико достигают 9219 м; в восточной части глубины более 6435 м неизвестны.

Индийский океан по площади занимает третье место (около 21% Мирового) и почти весь лежит в южном полушарии. Береговая линия его довольно проста, особенно на материках Африки и Австралии. Островов сравнительно мало. Для северной, более молодой части характерна значительная неустойчивость — интенсивная вулканическая деятельность и частые землетрясения. В южной и восточной частях подводные хребты чередуются с глубоководными котловинами, наибольшая из них — Яванская впадина — 7450 м.

Северный Ледовитый океан намного меньше трех остальных (только 4% площади Мирового океана). Он сильнее, чем они, обособлен от своих соседей — Тихого и Атлантического, от которых отгорожен подводными порогами. Значительную площадь в нем занимает материковая отмель, идущая вдоль северных берегов Евразии и Америки. Над отмелью располагаются неглубокие окраинные моря.

В районе Северного полюса глубины превышают уже 4000 м. Эту околополярную впадину пересекают подводные хребты; главный из них — Ломоносова, идущий от Гренландии к Новосибирским островам. Максимальная глубина — 5449 м — зарегистрирована к северу от Шпицбергена, во впадине Литке.

Климат Северного Ледовитого океана суровый: средняя температура воздуха редко, превышает 0°. Поверхность центральной части бассейна в течение всего года покрыта льдом.