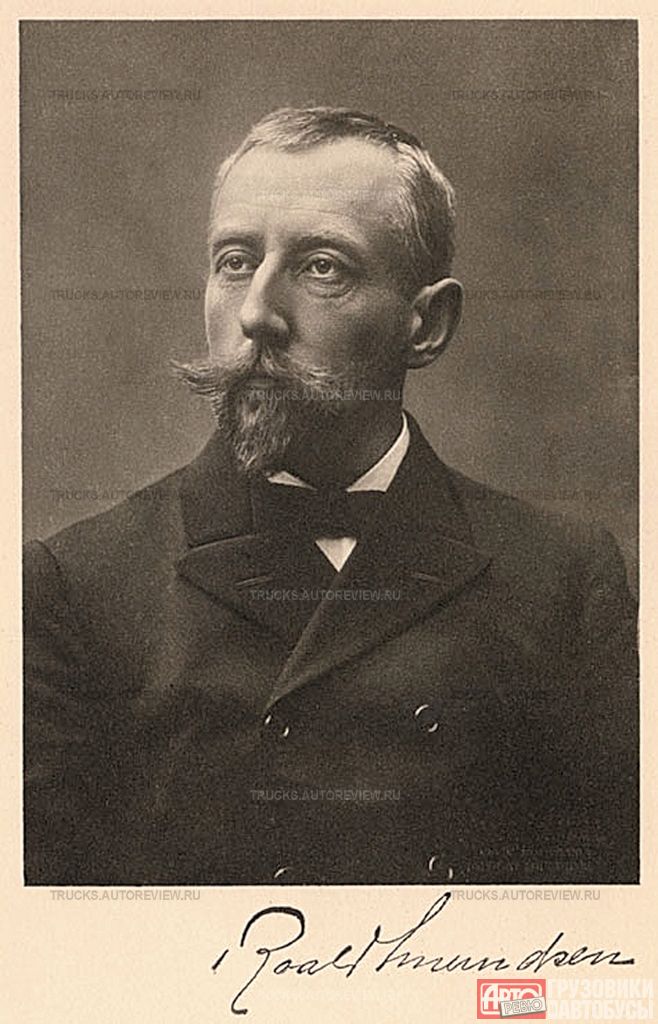

Чтение было любимым занятием юного Руаля Амундсена. Мальчика трудно было оторвать от книги. Он зачитывался описаниями путешествий в далекие страны.

Особенно сильное впечатление произвело на него описание трагической гибели известного полярного путешественника Джона Франклина. Руаль ясно представлял себе, как горсточка людей, затерянная в бескрайних ледяных просторах, пробирается сквозь свирепую пургу. Вот замерзающие, голодные люди, сбиваясь с ног, падают, обессиленные в жестокой неравной борьбе с суровой и беспощадной стихией. Чтобы хоть как-нибудь утолить голод, путешественники едят кожу своих сапог. Руаль постарался прочитать все книги о полярных путешествиях, которые ему удалось достать. Его влекли к себе неизведанные страны, расположенные у полюсов Земли.

Втайне от матери Руаль начал готовиться к полярным путешествиям. Он знал, что исследователи Земли были людьми сильной воли, смелыми, выносливыми, обладавшими крепким здоровьем. И Руаль решил укреплять свое здоровье. Он закаляется, обливаясь ледяной водой, в самые сильные морозы спит с открытым окном. Раньше он не любил быстрых, подвижных игр. Теперь он играет в футбол, который лучше другой игры укрепляет мускулы ног, зимой занимается лыжным спортом и вскоре становится одним из лучших лыжников Норвегии.

Исподволь продолжая готовить себя к путешествиям, Амундсен изучает в университете медицину, усиленно занимается немецким, французским и английским языками. Будущему путешественнику необходимо знать языки.

Когда у Амундсена умерла мать, он решил резко изменить направление своей деятельности — сделаться штурманом дальнего плавания. Чтобы сдать экзамен и получить диплом штурмана, требовалось прослужить не менее трех лет матросом. Не теряя времени, Амундсен поступает матросом на парусную зверобойную шхуну и отправляется промышлять тюленей к берегам Шпицбергена. В это время ему исполнилось 22 года. Вскоре он становится мастером на все руки: хорошо бьет тюленей, умело снимает с них шкуры и сало, работает на веслах, моет палубу и т. п. Вернувшись в Норвегию, Амундсен перешел на судно, отправлявшееся в Канаду. Как помощнику кока, ему поручили печь хлеб для всей команды. Руаль радовался возможности приобрести еще одну специальность, которая пригодится в полярных путешествиях.

Амундсен плавал на многих кораблях. Он побывал в Мексике, Испании, Англии, в Африке. В 1896 г. он сдал экзамен на штурмана дальнего плавания. Вскоре на шхуне «Бельгика» молодой штурман отправился в антарктическую экспедицию для изучения земного магнетизма. Впервые он самостоятельно вел судно.

Это была не легкая экспедиция. Амундсен участвовал в длительном походе на санях по материковому льду. Здесь на каждом шагу путников подстерегали опасности; вьюга запорошила снегом глубокие трещины, мороз обжигал лицо. Ошибка начальника экспедиции едва не погубила все предприятие. С наступлением холодного времени надо было уходить к северу. Несмотря на предупреждение Амундсена, этого не сделали, и судно, продолжая двигаться па юг, попало в ледяную ловушку. Пришлось стать на зимовку. Начался голод. Люди болели цингой. Только энергичные меры Амундсена спасли всех от гибели. Он добывал тюленей, мясо которых восстановило силы умирающей команды. Это путешествие продолжалось около двух лет.

Теперь Амундсен, опытный полярный путешественник, мог приступить к подготовке самостоятельной экспедиции. Он задумал пройти на корабле вдоль северных берегов Америки с востока на запад и открыть так называемый Северо-Западный морской путь. Планом экспедиции он поделился с Нансеном (см. стр.449). «Нансен одобрил мой план. Этот день я считаю началом существования моей экспедиции»,— писал Амундсен впоследствии.

Чтобы избежать ошибок предыдущих мореплавателей, пытавшихся пройти Северо-Западным проходом, он тщательно изучил их отчеты, планы и карты. Амундсен решил идти на маленьком судне с небольшой осадкой, максимально ограничив состав участников экспедиции.

Он приобрел маленькую парусную яхту «Йоа» с керосиновым мотором в 13,5 лошадиных сил.

Сначала Амундсен испытал ее мореходные качества, плавая между Гренландией и Шпицбергеном. «Йоа» даже в трудных условиях плавания вела себя прекрасно. ‘Когда все было готово к отплытию, судно посетил Нансен и нашел, что все в полном порядке. Теперь можно было смело отправляться в путь.

«Как чудесно: никакого беспокойства, никаких надоедливых кредиторов, никаких скучных людей с дурными предсказаниями или даже с подозрительными улыбками! Только мы на яхте — семеро веселых и счастливых людей. Со светлой надеждой и твердой верой мы шли навстречу нашему будущему»,— записал Амундсен по выходе в море.

Но радоваться было преждевременно. Тяжелые испытания выпали на долю храбрецов, как только они приблизились к берегам Гренландии: «Йоа» чуть не наскочила на скалу, ошибочно показанную на карте в другом месте. Путь на запад пролегал среди множества мелких островов, поэтому продвигались медленно, ощупью, ведя непрерывное наблюдение за глубиной моря.

Однажды в проливе налетел ураган, волны подхватили суденышко и понесли его на скалы. Гибель яхты казалась неминуемой. Огромные волны обрушивались на палубу. Судно ударилось о скалы, сильно повредив себе киль. А впереди опять показалась мель, которая приближалась с большой скоростью. По приказу Амундсена весь палубный груз — сотни килограммов продовольствия — полетел за борт. Но было уже поздно. Огромная волна швырнула судно о камни, а другой вал поднял яхту, и она снова закачалась на волнах. Вдруг рулевой испуганно закричал: «Судно не слушается руля!»

Не успел Амундсен принять какое-либо решение, как яхта ударилась о подводные камни. «Руль снова в порядке!» — крикнул рулевой.

Оказалось, что при ударе руль каким-то чудом опять стал на свое место. Послушная рулю яхта отошла от мелей. Она была спасена.

Так, полные опасностей и самых неожиданных приключений, проходили дни за днями.

«Йоа» медленно пробиралась среди извилистого лабиринта проливов, отделяющих Канадский Арктический архипелаг от берегов Америки.

Наступила полярная ночь, и корабль, выбрав удобную бухту, стал на зимовку. Но стоянка неожиданно затянулась: лето 1904 г., выдалось холодное, лед в бухте не вскрылся, и пришлось остаться на вторую зимовку. Как ни тяжелы были условия жизни, к чести Амундсена, никто из его спутников не заболел цингой. Начальник экспедиции внимательно следил за тем, чтобы каждый ее участник имел работу. Постоянно велись метеорологические и астрономические наблюдения. Амундсену удалось определить новое местоположение магнитного полюса *. Это было одно из крупных научных достижений экспедиции.

В августе 1905 г. «Йоа» снова вышла в плавание и после жестокой борьбы со льдами, туманами и штормами благополучно достигла Тихого океана.

Амундсен завершил длительный период попыток многих поколений отважных путешественников пройти Северо-Западным проходом. Теперь Амундсен приобрел широкую известность как исследователь и смелый путешественник. Он приступил к подготовке экспедиции на Северный полюс, решив на «Фраме» Нансена повторить дрейф.

Перед самым выходом в море было получено известие, что Пири открыл Северный полюс. Эта новость была серьезным ударом для Амундсена. Однако отступать было поздно. Когда путешественник вышел в море, он изменил свой план и направился не на север, как о том заявлял официально, а на юг, чтобы попытаться открыть Южный полюс. О своем решении он объявил команде неожиданно, когда «Фрам» уже был в Атлантическом океане.

На берегу Антарктиды Амундсен разбил лагерь и решил устраиваться на зимовку, отослав «Фрам» в более низкие широты. Остаток лета ушел на организацию трех продовольственных складов по пути к полюсу. По обе стороны от каждого склада путешественники поставили высокие вехи с флагами, чтобы удобнее было их найти на обратном пути. Долгая полярная ночь прошла благополучно, и весну путешественники встретили бодрыми и здоровыми. Они стали готовиться к походу на полюс.

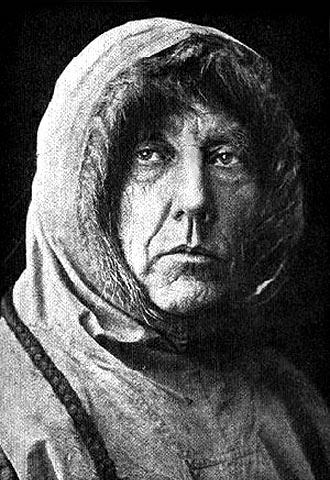

20 октября 1911 г. Амундсен вместе с четырьмя спутниками отправился в путь. Погода благоприятствовала путешественникам. Собачьи упряжки двигались очень быстро. По дороге устраивали новые продовольственные склады. На 85° ю. ш. путь преградили горы. Восхождение на горы по обледенелым склонам сильно замедляло движение. Иногда приходилось запрягать в одни сани по 20 собак и помогать им взбираться в гору. Амундсен так описывает этот трудный путь по леднику: «Здесь начались наши мытарства; нам приходилось делать большие обходы, чтобы миновать несколько широких трещин и взбираться вверх по ледяной коре. На следующий день мы достигли высоты 5600 м и остановились здесь на ночлег. Ночью разразился сильнейший буран, так что на другой день путешествие пришлось прервать. Однако буран продолжался и на третий день. С общего согласия решено было не ждать окончания бурана, а идти вперед».

Только недалеко от полюса кончились цепи гор, и перед путешественниками открылось довольно ровное плоскогорье.

14 декабря 1911 г. полюс был достигнут. Он оказался, по измерениям Амундсена, на высоте около 3000 м над уровнем моря. «Сделав остановку,— пишет Амундсен,— мы собрались в тесный кружок и поздравили друг друга. Мы имели все основания признать наши заслуги в этой победе, и это выразилось в крепком рукопожатии. Затем мы торжественно водрузили норвежский флаг».

Трое суток путешественники пробыли на полюсе, проводя наблюдения. Стояла хорошая, солнечная погода. Затем Амундсен и его спутники благополучно вернулись на свою базу в бухту Китовую, где их уже ждал «Фрам», чтобы отвезти на родину.

В Норвегии Амундсену был оказан торжественный прием, как национальному герою.

Новые замыслы возникают в голове путешественпика. Он разрабатывает проект и строит корабль «Мод» с такой же яйцевидной формой корпуса, как у «Фрама», водоизмещением в 292 т. Амундсен решил пройти вдоль берегов Сибири Северным морским путем, повторив путь, пройденный шведом Норденшельдом на судне «Вега» в 1878—1879 гг., а позднее, в 1910—1915 гг.,— в противоположном направлении, из Владивостока в Архангельск, русской экспедицией Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Обе экспедиции шли с зимовками.

В 1918 г. Карское море было забито тяжелыми льдами, и Амундсену пришлось затратить целый месяц, чтобы преодолеть их. Обогнув самую северную точку материка — мыс Челюскин, «Мод» вскоре попала в непроходимые льды и зазимовала. Во время зимовки с Амундсеном случилось несчастье: однажды сторожевая собака столкнула его со сходней на лед, и он сломал себе ключицу. Не успел он окончательно поправиться, как во время прогулки невдалеке от судна на него налетела разъяренная медведица, повалила на лед и сорвала шубу, оцарапав спину. Медведица оставила Амундсена, когда увидела, что собака бросилась на медвежонка. Жизнь путешественника была спасена.

Только через год, поздно осенью, «Мод» снова взяла курс на восток. Но плавание продолжалось недолго: судно застряло во льдах и стало на вторую зимовку. На Аляску «Мод» прибыла летом 1920г.

После ремонта судна Амундсен намеревался идти в Арктический бассейн, чтобы, вмерзнув в лед, повторить знаменитый дрейф Нансена. Он рассчитывал, что его корабль попадет со льдами на Северный полюс. Однако тяжелые льды прижали «Мод» к берегу, и она в третий раз зазимовала около берегов Чукотки.

Весной корабль пришел на Аляску, а летом 1922 г. под командованием Вистинга снова отправился в Северный Ледовитый океан. Вмерзнув в лед к востоку от о-ва Врангеля, «Мод» дрейфовала с 1922 по 1925 г. Свердруп и геофизик Мальмгрен непрерывно вели научные наблюдения. Но Амундсена на судне не было. Увлекшись идеей полярных исследований при помощи самолета, он покинул «Мод» и вернулся на родину.

Здесь Амундсен научился управлять самолетом и сдал экзамен на звание гражданского летчика.

В 1925 г. Амундсен с пятью спутниками на двух самолетах отправился в полет со Шпицбергена на полюс, но не достиг его. Только чудом удалось всем участникам этого смелого полета на одном из гидропланов вернуться обратно. Другой самолет был раздавлен льдами по время вынужденной посадки из-за неисправности мотора. А на следующий год Амундсен пролетел над полюсом на дирижабле «Норвегия».

Руаль Амундсен погиб в 1928 г. при спасении итальянской экспедиции, отправившейся к Северному полюсу на дирижабле «Италия». Ему было только 56 лет. Отважный исследователь, узнав об аварии дирижабля, спешно

вылетел из Норвегии на помощь. Самолет «Латам», на котором летел Амундсен, пропал без вести.

Спустя несколько месяцев в море был найден один из поплавков этого гидроплана. Вероятно, «Латам» упал в море и все его пассажиры вместе с отважным полярным исследователем Амундсеном погибли.

Строительство оборонных систем и построение отношений с приграничным населением как форма освоения территории Московией и татарским миром..

Строительство оборонных систем и построение отношений с приграничным населением как форма освоения территории Московией и татарским миром.. и Богдана Хмельницкого 1655г. Побережье Азовского моря, реки Берда и Конка как южная граница.

и Богдана Хмельницкого 1655г. Побережье Азовского моря, реки Берда и Конка как южная граница.