Озером называется замкнутый водоем, образовавшийся на поверхности суши в природном углублении рельефа.

Озер на Земле огромное количество. Только в России их более 200 тыс. Большое количество их сосредоточено в северо-западной части нашей страны. Например, в Калининской обл. насчитывается до 2300 озер. Самое большое из них—Селигер—расположено среди холмов Валдайской возвышенности. Это озеро питает верхнее течение Волги. Его поверхность («водное зеркало») — 220 км2.

Если соединить вместе все озера, они займут площадь около 2,7 млн. км2 (1,8% всей суши). Воды в них так много, что если бы она разлилась по земной поверхности, то покрыла бы половину Евразии и всю Северную Америку ровным слоем толщиной в 10 м.

Озера распространены неравномерно Так, например, там, где в древности были ледники, на севере Европы и Америки, озер особенно много. В Финляндии площадь озер занимает до 8% территории страны.

Происхождение озерных котловин

Изучение образования природных котловин дает возможность установить причины происхождения озерных ванн и в соответствии с этим распределить озера на несколько групп по их происхождению.

Вот, например, оз. Байкал. Это самое глубокое озеро земного шара. Оно образовалось много миллионов лет назад, когда вода залила опустившуюся часть поверхности земной коры. Суша в этом районе опускается и сейчас. Это явление связано с землетрясениями, происходящими в Прибайкалье по 20—30 раз в год. Они не носят катастрофического характера, но именно с ними связано опускание или поднятие отдельных мест по берегам Байкала. Быстрое опускание берега Байкала произошло, например, в 1861 г, когда на озере появился новый залив — Провал.

Озеро Байкал образовалось в «сбросовой» котловине.

Есть озера, расположенные в кратерах потухших вулканов; это кратерные озера.

Особенно много озер образовалось в тех местах, где котловины «выпаханы» ледниками. Такие озера ледникового происхождения преобладают в Ленинградской обл. и Карелии.

Нередко в озера превращаются и отдельные участки речных русел, отделившиеся от реки; это озера-старицы.

Есть озера, которые образованы действием подземных вод; они называются карстовыми.

Эоловые озера образуются в углублениях земной поверхности, выдутых ветром.

Иногда косы отделяют от моря участки воды. Постепенно эти участки совсем отчленяются от моря и образуются лагунные озера.

Хозяйственная деятельность человека — также одна из причин образования многочисленных озер, например в затопленных каменоломнях или местах торфоразработок. Человек создает и обширные искусственные озера — водохранилища. Таковы «Московское море», представляющее собой искусственное озеро площадью 327 км2, Рыбинское — 4550 км3.

Еще большие по площади искусственные озера — в районах Сталинграда и г. Куйбышева.

Озера сточные и бессточные

Озера, дающие начало рекам, называются сточными, например Байкал. Много есть озер и бессточных, вода из которых не вытекает. Если озеро бессточное, то минеральные вещества, приносимые реками, остаются в водоеме. Поэтому вода в таких озерах становится соленой или горькой. Таковы Иссык-Куль, р{аспийское озеро-море и Аральское.

В воде некоторых озер накапливается так много соли, что она слоями осаждается на дно.

Иногда соленое озеро расположено на берегу моря и морская вода проникает в озеро сквозь песчаную перемычку.

Движение воды в озерах

Поверхность больших озер редко бывает спокойной. Ветер поднимает на ней волны. Конечно, эти волны не сравнить с морскими. Высота их обычно не превышает 2—2,5 м. Близость берега создает отраженные волны. Встречаясь с ветровыми, они образуют «толчею» — беспорядочные волны с крутыми склонами.

На некоторых больших озерах наблюдается своеобразное движение воды — подъем ее уровня в одной части водоема и одновременное понижение в другой. Эти движения, напоминающие качание весов, называют стоячими волнами, или сейшами. В Женевском озере в течение суток неоднократно наблюдался ряд таких колебаний. Подъем воды доходил до 20 см. Наибольшие амплитуды сейшей на Женевском озере достигали 2 м. Это явление вызывается давлением воздуха, «падающего» с гор на поверхность озера. Оно напоминает колебание воды и тарелке, если ее слегка качнуть.

Постоянные течения имеются лишь в самых больших озерах, например в Каспийском озере-море.

В большинстве озер возникают лишь временные течения, вызываемые ветром.

Стадии развития озер

Реки приносят в озеро огромное количество песка и ила. Твердые частицы опускаются на дно озера, оно постепенно мелеет, начинает зарастать травами и со временем превращается в болото.

В природе можно проследить «периоды жизни» каждого озера.

Так образовавшееся в первоначальной природной впадине озеро затем начинает постепенно мелеть, его площадь уменьшается. На дне озера появляются отмели, в особенности возле дельт рек.

Со временем озеро начинает зарастать вблизи берегов водной растительностью и, наконец, становится мелким, котловина его заполняется наносами. Растительность захватывает большую часть поверхности-озера, и оно постепенно превращается в болото.

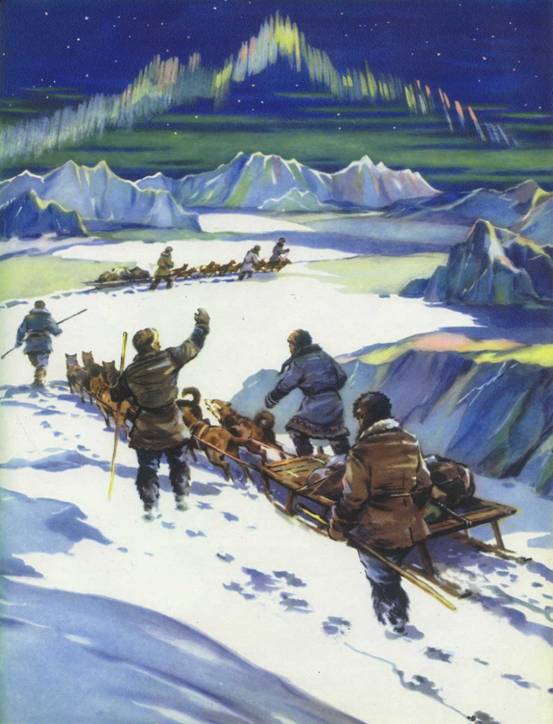

Озера смягчают климат

Озера смягчают климат окружающей их суши, делают его менее континентальным. В Прибайкалье, например, зима бывает гораздо мягче, теплее, а лето — не столь жаркое, как в некотором отдалении от Байкала. Даже в самые холодные месяцы года (январь, февраль) на берегах Байкала температура воздуха бывает (в среднем) не ниже минус 9°, а в Верхоленске, расположенном на той же широте, но в 75 км от озера, средняя температура зимних месяцев минус 25°.

Хозяйственное значение озер

Как и реки, озера имеют большое хозяйственное значение.

Еще в доисторические времена наши предки селились по берегам озер, в которых ловили рыбу.

Озера служили и средством сообщения между отдельными поселениями.

Больше двух тысяч лет назад люди уже умели добывать в озерах железную «болотную», или «озерную», руду и получать из нее железо.

По озерам перевозятся грузы, ходят пассажирские пароходы. Особенно оживленное движение на Каспийском море, на Байкале,

Ладожском и Онежском озерах, на Иссык-Куле и Аральском море. Если озера связаны с океаном реками, как например Великие озера: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио, — то они широко используются как пути сообщения.

На берегах многих озер созданы санатории, курорты, дома отдыха. Озерные отложения иногда используются для лечебных целей.

Самые большие и глубокие озера

Несмотря на большое количество озер, нигде нет двух совершенно одинаковых. Озера отличаются одно от другого своей площадью, глубиной, характером берегов, свойствами воды, населяющими водоем живыми существами, происхождением, возрастом, историей своего развития и другими признаками.

Наиболее замечательные озера в нашей стране — Каспий (Каспийское море) и Байкал.

Первое — самое большое в мире по площади, второе — самое глубокое.

Рассматривая физико-географическую карту России, нетрудно заметить следующие характерные особенности Каспия и Байкала. Каспий — бессточное озеро. Из него не вытекает ни одной реки. Находится оно в наиболее низкой части обширной низменности, расположенной на юго-востоке Европы и в Средней Азии. Дно его в самом глубоком месте лежит ниже уровня океана почти на километр. Более того, в настоящее время и сама поверхность воды Каспия тоже ниже уровня океана на 28 м.

Климат большей части побережий Каспия сухой, на восток от него расстилается пустыня. Только около Ленкорани и вдоль иранских берегов осадков выпадает относительно много. Вследствие сухости воздуха испарение с поверхности Каспия очень большое. В среднем за год испаряется слой воды толщиной в 1 м. Это приблизительно в пять раз больше слоя осадков, выпадающих над озером. Поэтому, если бы в Каспийское море не вливались реки, оно должно было бы высохнуть. Но в него несут свои воды Волга, самая многоводная река Европы, Урал, Терек, Кура и ряд более мелких рек. Они вместе с осадками уравновешивают испарение, и поэтому Каспийское море не может исчезнуть.

Погода в разные годы бывает неодинакова. Когда в бассейне Волги выпадает меньше осадков, она дает Каспию и меньше воды. Тогда испарение оказывается больше прихода воды и уровень Каспия несколько понижается, и наоборот: в дождливые и многоснежные годы он повышается.

По окончании строительства ряда плотин на Волге и Куре часть вод этих рек пойдет на орошение. В связи с этим уровень Каспия будет некоторое время понижаться, а его площадь в мелководной северной части — уменьшаться. Так будет до тех пор, пока испарение и приток воды снова не уравновесятся. И, несмотря на это, Каспий все равно останется самым большим по площади озером.

Байкал имеет глубину 1741 м. Его поверхность находится на высоте 453 м над уровнем моря. Таким образом, самая глубокая часть дна Байкала лежит ниже уровня моря на 1288 м, т. е. ниже, чем дно Каспия. Длина этого озера— 636 км, т. е.

больше, чем расстояние между Москвой и Ленинградом, а ширина колеблется от 25 до 79 км. Из Байкала вытекает р. Ангара, впадающая в Енисей под названием Верхней Тунгуски, и поэтому озеро относится к системе рек Енисея.

Байкал имеет большое влияние на климат прилегающих к нему мест. Зимой в Прибайкалье значительно теплее, чем на той же широте в Восточной Сибири вдали от берегов, а летом — прохладнее.

Из озер зарубежных стран самое большое — Верхнее (Северная Америка). Его площадь 82 400 км2. Оно приблизительно в пять раз меньше Каспийского моря, Другое большое озеро — Виктория — находится в Африке. Его площадь 68 000 км2

Самые глубокие из зарубежных озер находятся в Африке. Это Танганьика (глубина 1435 м) и Ньяса (706 м); оба они занимают котловины, образовавшиеся в результате разломов земной коры.

В высокогорной части Анд в Южной Америке расположено очень живописное озеро Титикака.

Из высокогорных озер это самое глубокое и крупное по площади.

Самые большие по площади озера — не самые глубокие, а самые глубокие — не самые большие по площади. Например, самое глубокое озеро Байкал по своей площади занимает только восьмое место в мире, а Каспийское — огромное по площади море — по глубине находится на третьем месте. Самые глубокие озера на Земле тектонического происхождения, т. е. они образовались в котловинах на опустившихся участках земной коры.

Они откладывают только по одному яйцу.

Они откладывают только по одному яйцу. Питаются они рыбой, моллюсками, ракообразными и другими морскими животными. Главный враг пингвинов — тюлень морской леопард.

Питаются они рыбой, моллюсками, ракообразными и другими морскими животными. Главный враг пингвинов — тюлень морской леопард. Альбатросы достигают очень больших размеров, до 3—4 м в размахе крыльев. За исключением периода гнездования, они все время проводят на волнах океана, добывая себе пищу, главным образом рыбу. Гнездятся альбатросы очень большими колониями на островах прямо на земле. Самка альбатроса сносит одно яйцо.

Альбатросы достигают очень больших размеров, до 3—4 м в размахе крыльев. За исключением периода гнездования, они все время проводят на волнах океана, добывая себе пищу, главным образом рыбу. Гнездятся альбатросы очень большими колониями на островах прямо на земле. Самка альбатроса сносит одно яйцо.