В) Разработанная концептуальная модель среднего географического образования сможет быть реализована только в том случае, если будет утверждена законодательными органами власти и станет играть роль всероссийского рамочного документа, регламентирующего развитие всех аспектов среднего географического образования. В этом случае она сможет послужить необходимой основой для дальнейшей работы над государственными стандартами образования, учебными программами, учебниками, учебными пособиями и другой методической литературой.

Апробация и внедрение результатов. Результаты проведенного исследования докладывались и были одобрены на Ученых советах Института географии РАН, Российского государственного педагогического университета им. А. И.Герцена, на заседании Секции образования Русского географического общества, на многочисленных национальных и международных конференциях по географии и географическому образованию (Москва, 1996, 1998, 2006 2008 г. г.; Торунь, 1996 г.; Санкт-Петербург,1999 г.; Лондон,1997 г.; Порту,1998 г.; Мендоса,1999 г.; Кенджу,2000 г.; Хельсинки, 2001 г.; Дурбан, 2002 г.; Барнаул, 2003 г.; Глазго, 2004 г., Углич, 2005, Смоленск, 2005 г., Люцерн, 2007 г., Великий Новгород, 2009, Тель-Авив, 2010).

Автором опубликовано более 100 работ по географии, из них 40 – по теме диссертации (в том числе три учебных пособия (одно с соавторами) –5 п. л., 11 п. л. и 4 п. л. соответственно и одна монография – 10 п. л.), из которых 34 основных указаны в автореферате, общим объемом 45 п. л. Из них 12 статей опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК.

Материалы по теме диссертации публиковались в журнале «География в школе», в книге «Values in Geography Education», London, 1998 (раздел), в сборнике «Постиндустриальная трансформация социального пространства России» (Шестые сократические чтения, ИГРАН, 2006), в сборнике «European Geography Education: The Challenges of a New Era» (Washington, 2008), а также в монографии «Географическая наука – решающая компонента реформирования среднего географического образования в России» — Москва-Смоленск: Универсум, 2005.

Исследование апробировано в ряде средних школ Москвы (в течение 1993-2001 г. г. в школах № 45, 109, «Самсон»).

Разработанная диссертантом концепция среднего географического образования стала победителем Конкурса инновационных проектов, объявленного Министерством образования России и Фондом Дж. Сороса (Проект «Культурная инициатива») в 1994 г.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих 14 параграфов, заключения, списка литературы, содержащего 517 наименований на русском и иностранных языках, и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты постиндустриальной трансформации общества, ведущей к углублению его социального и территориального неравенства, а также вопросы взаимозависимости устойчивого развития и постиндустриализации. Рассматриваются перспективы перехода России и других стран мира к устойчивому развитию в условиях постиндустриальной трансформации, а также исследуются вытекающие отсюда задачи географического образования.

Во второй главе рассматриваются современные тенденции развития и особенности географической науки, основные научные концепции современной географии, представляющие интерес для географического образования. В этой же главе раскрываются особенности реформирования среднего географического образования в ряде зарубежных стран, а также анализируется деятельность Международного географического союза в этой области.

В третьей главе критически анализируется динамика теоретических основ развития среднего географического образования в России с середины XIX века по настоящее время, показан уровень географического образования и географической культуры современной российской молодежи. Глава завершается подробным рассмотрением и анализом имеющихся на сегодня концепций среднего географического образования в России.

В четвертой главе излагаются новые научные подходы к содержанию и структуре среднего географического образования в России, дается обоснование создания новых концептуальных основ развития географического образования и предлагается разработанная диссертантом инновационная концепция среднего географического образования в России в условиях глобализации, расширения постиндустриальных функций, а также с учетом новых реалий, сложившихся в России и вокруг нее.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава посвящена рассмотрению процессов постиндустриализации, глобализации и концепции устойчивого развития.

В первом параграфе рассматриваются теоретические аспекты постиндустриализации.

Главными признаками постиндустриального общества исследователи называют радикальное ускорение научно-технического прогресса, снижение роли материального производства, развитие сферы услуг, изменение мотивации и характера человеческой деятельности, появление нового типа ресурсов.

Важнейшей составляющей постиндустриальной трансформации является современная научно-техническая революция. На основе технологического прогресса нематериальное производство получает качественно новые возможности, в результате чего жизненный уровень постиндустриальных стран растет. Развитие производства стимулирует потребность в постоянном росте квалификации работников, вследствие чего образование обретает значение важнейшего фактора, обеспечивающего человеку социальный статус. Человек, освобожденный от необходимости постоянного поиска средств для существования, получает возможность удовлетворять свои потребности более высокого уровня; возникают новые ценностные ориентиры творческой направленности. Именно творчество становится наиболее распространенной формой деятельности, основной нематериальной составляющей постиндустриальной трансформации. Конечно, творчество существовало во все эпохи, но как решающий хозяйственный элемент, оно стало выступать только в постиндустриальную эру.

Важное проявление НТР – вытеснение человека из сферы материального производства. В результате происходит изменение структуры занятости: сокращается доля занятых в промышленности и тем более в сельском хозяйстве и растет доля занятых в сфере услуг. Наука, знания и информация, как непосредственные производительные силы общества, сегодня оказываются важнейшим фактором развития хозяйства.

Резко падает доля занятых в сельском хозяйстве. Если в начале ХХ в. в аграрных секторах США и европейских стран было занято порядка 40% экономически активного населения, то в середине ХХ в. уже 20%, а сегодня в сельском хозяйстве США занято 1.5%, Великобритании – 1%, Франции – 4% э. а.н.

Начиная с 70-х годов, в развитых странах начала падать доля занятых в промышленном производстве. Сейчас эта доля составляет 20-35% э. а.н.

На сферу услуг в середине ХХ в. в развитых странах приходилось в среднем порядка 65% э. а.н., в то же время сегодня в сфере услуг в США и Великобритании занято около 80% э. а.н, во Франции – 72% э. а.н. Сокращение численности занятых в материальной сфере отнюдь не означает сокращение производства материальных благ: наоборот, современное производство с избытком обеспечивает потребности общества как сырьем, так и промышленными товарами. Это, в частности, подтверждается тем, что снижение численности занятых в материальной сфере не влечет за собой снижения доли данных отраслей в ВВП; в настоящее время производственная сфера в развитых странах стабилизировалась и дает в среднем 25% ВВП. В то же время объемы производства даже растут.

Еще один важнейший аспект постиндустриализма – становление новых стимулов и мотивов деятельности человека. Освободившийся от необходимости поиска средств для удовлетворения своих материальных потребностей, человек получает возможность приобщения ко всему многообразию ценностей, накопленному человечеством. Основой новой мотивационной системы становится возрастающий уровень образованности. В современных условиях именно уровень образования становится основой причисления человека к элите постиндустриального общества. Инвестиции в человека выходят на первый план в структуре капиталовложений, а качество образования становится наиважнейшим фактором, определяющим статус и заработную плату работника.

Во втором параграфе показано, что в постиндустриальном обществе усиливается имущественное и территориальное неравенство

Разделение хозяйства на традиционные отрасли и сектор производства знаний привело к резкому росту доходов квалифицированных специалистов, что немедленно отразилось во все увеличивающемся расслоении общества по признаку уровня образования. Причем, если сравнить доходы специалистов с высшим образованием и тех, кто имеет ученые степени или звания, то расслоение будет ещё большим. В. Л.Иноземцев называет это явление новым классовым различием в постиндустриальном обществе, которое определяется разницей полученного образования. В результате формируется класс интеллектуалов, причем этот класс является классом трудящихся и сам себя воспроизводит в качестве элитарного, а потому все более и более замкнутого.

Таким образом, социальное неравенство, обострение проблемы бедности в развитых странах является следствием становления постиндустриального общества и отражает расслоение общества на интеллектуальный класс, составляющий порядка 20% населения, низший класс, находящийся за чертой бедности и оказывающийся отчужденным от процесса современного наукоемкого производства и средний класс, составляющий большинство населения и пополняющий либо низший класс, либо класс интеллектуалов.

Для постиндустриального мира характерна определенная замкнутость в пределах основных центров мирового хозяйства – США, Западной Европы и Японии. Породив безграничные потребности в информации, они ослабили зависимость постиндустриальных стран от экспорта и перенесли акцент на внутренний рынок. Эти тенденции способствовали обособлению постиндустриальной цивилизации от всех других регионов, о чем, в частности, говорит увеличение доли внешнеторгового оборота развитых стран между собой.

В условиях глобализации, с одной стороны – именно размывание среднего класса ведет к углублению социального неравенства внутри стран, а с другой – происходит дальнейшее углубление территориального разрыва между постиндустриальными и остальными странами.

Благодаря НТР в постиндустриальном обществе сократились потребности в природных ресурсах, и вопросы пределов исчерпания минерального сырья и топлива оказались не столь актуальными. В конце 70-х годов развитые страны сконцентрировали свои усилия на развитии ресурсо,- материало – и энергосберегающих технологий, т. е. встали на путь интенсификации как горной добычи, так и переработки сырья. В 70-х годах потребление нефти в расчете на единицу стоимости промышленной продукции снижалось в США на 3.8, в Японии на 5.7%. С 1973 по 1985 г. ВНП стран ОЭСР увеличился на 32%, а потребление энергии всего на 5%., а в сельском хозяйстве потребление энергии даже снизилось более чем на 1.5%. Энергоемкость их ВВП уменьшилась на 1/3, а доля в мировом потреблении топлива и энергии сократилась с 60 до менее 50%.

Следствием стало снижение остроты ресурсной и соответственно экологической проблем, что является важнейшим достижением именно постиндустриального сообщества. В то же время рост потребления в Китае, Индии, других развивающихся странах намного перекрыл экономию постиндустриальных стран.

По мнению ряда авторов, в условиях постиндустриализма зависимость развитых стран от внешней торговли с развивающимися ослабевает и не затрагивает важных товарных составляющих, в то же время постиндустриальный мир формируется как замкнутая самодостаточная хозяйственная система, и, как считает Н. Ф.Глазовский, в мире в настоящее время существует не взаимозависимость, а зависимость развивающегося мира от США, ЕС и Японии, причем поляризация мира будет усиливаться, что грозит явной нестабильностью. Сегодня упомянутые три основных центра постиндустриального мира, где проживают всего 11% населения мира, создают 55% мирового ВВП, на их территории начинаются или заканчиваются 80% мировых торговых потоков, здесь сосредоточено более 95% мирового интеллектуального потенциала, обеспечивающего 90% производства высокотехнологичных товаров.

В связи с этим В. Л.Иноземцев приходит к серьезному выводу о том, что процесс глобализации не вполне отражает реальные процессы, происходящие в современном мире. Скорее, по его мнению, происходит раскол цивилизации на постиндустриальный мир, где формируется основной центр силы – США, Западная Европа, Япония и остальной мир, еще далекий от постиндустриализма.

Однако, на наш взгляд, не совсем верно противопоставлять процессы глобализации и раскола мира. Оба процесса идут в одном русле и не противоречат друг другу, а скорее отражают известную истину единства и борьбы противоположностей. Раскол мира на индустриальный и постиндустриальный не выходит за рамки всеобщего процесса глобализации. Теоретические исследования в области глобализации доказали, что соответствующие процессы в равной степени охватывают как развитые, так и развивающиеся страны. Другое дело – проявляются они в этих странах по-разному, имеют разные последствия.

И тем не менее разрыв между постиндустриальными странами и остальным миром увеличивается. Постиндустриальные страны уйдут дальше вперед в своем развитии, удерживая монополию на хозяйственное лидерство в XXI веке, так как опираются на интеллектуальные ресурсы, которые являются самовоспроизводящимися, а значит неисчерпаемыми. Предложения знаний и информации не сокращаются по мере их использования, экспорт технологий не уменьшает внутреннего потенциала страны, каждый акт передачи знаний от человека к человеку способствует углублению его собственных знаний.

В третьем параграфе обосновывается неразрывная взаимосвязь проблем постиндустриализации и устойчивого развития. Постиндустриальный рост происходит при одновременном распространении бедности, деградации всех природных систем, расширении зон экологической и гуманитарной катастрофы на территориях, не охваченных постиндустриальной трансформацией; в постиндустриальном сообществе острота проблем деградации окружающей среды в значительной мере снижается. Однако проблема носит глобальный характер, представляет угрозу существованию Земли, как замкнутой системы. Поэтому в постиндустриальных странах в последние годы наиболее активно обсуждается глобальная проблема устойчивого развития, которую невозможно решать в рамках отдельных стран. В то же время концепция устойчивого развития, как альтернатива потребительскому обществу, полностью ложится в русло постиндустриальной трансформации и решение ее по силам исключительно высокоразвитым странам. Поэтому можно заключить, что устойчивое развитие в полном объёме возможно только в условиях глобального постиндустриализма.

В документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД) в 1992 г. делается вывод о необходимости сокращения разрыва в уровнях развития мира, что является необходимым условием перехода к устойчивому развитию. Но, как следует из вышесказанного, в условиях, когда меньшинство стран переходят в постиндустриальную фазу, а подавляющее большинство находится в индустриальной фазе развития и социально-экономический разрыв между ними только усиливается, концепция устойчивого развития остается всего лишь благим пожеланием.

Не учитывая международное неравенство, сложившееся в условиях постиндустриализма, невозможно решать и глобальные экологические проблемы, включая проблему устойчивого развития. Поэтому отчасти правы те ученые, которые считают концепцию устойчивого развития утопической. Например, академик Н. Н.Моисеев на заседании Государственной Думы в 1994 г. заявил: «Мне кажется, что концепция устойчивого развития – одно из опаснейших заблуждений современности, особенно в том виде, как она интерпретируется политиками и экономистами».

И тем не менее принимая во внимание, что концепция устойчивого развития приобрела широчайшее международное звучание и всемирную поддержку, в принципе имеет гуманистический характер, несет с собой огромный воспитательный потенциал, нам, видимо, нет смысла «идти против течения» и отказываться от неё. Более того, необходимо поддержать эту концепцию как на международном, так и национальном уровнях, но при этом нужно всегда помнить, что по своей сути – это комплекс мероприятий, связанных с охраной природы и рациональным использованием природных ресурсов в том или ином регионе, но не имеющих ничего общего с устойчивым развитием.

Для многих стран мира поиски моделей устойчивого развития уже давно имеют не академический характер, а являются сложившейся практикой.

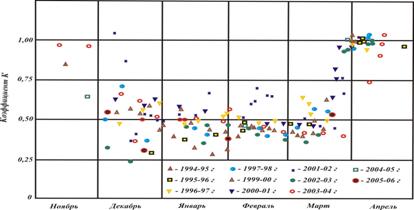

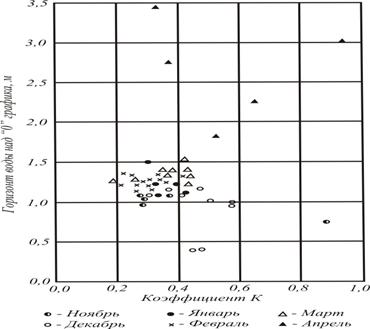

Для исследования корреляции процессов устойчивого развития и постиндустриализации нами была проведена оценка зависимости индекса мер по охране окружающей среды (Environmental Performance Index – EPI; в российской литературе принят, на мой взгляд, неудачный перевод: индекс экологических достижений) и доли экономически активного населения, занятого в сфере услуг, а также зависимости индекса EPI от ВВП на душу населения в отдельных странах (рис. 1). Основная цель индекса – оценить степень устойчивости окружающей среды в отдельных странах. При этом учитывается не тот факт, насколько деградирована окружающая среда, а предпринимаемые действия, направленные на предотвращение её деградации. В нашем исследовании используются новейшие данные индекса EPI (2010 г.).

Первая группа – лидеры постиндустриального развития и политики в области охраны окружающей среды; в этих странах индекс EPI более 80, занятость в сфере услуг – более 70%, а ВВП на душу населения – более 35 тыс. долл. США. В эту группу входят всего четыре страны: Исландия, Швейцария, Швеция и Норвегия.

Вторая группа – страны, вступающие или уже вступившие в фазу постиндустриализма, где индекс EPI более 70, доля занятости в сфере услуг более 65% и ВВП на душу населения – более 20 тыс. долл. США за

Рис. 1 Зависимость индекса EPI от доли населения, занятого в

сфере услуг в различных странах

исключением стран первой группы. В эту группу входят Франция, Австрия, Мальта, Великобритания, Финляндия, ФРГ, Италия, Япония, Новая Зеландия, Испания, Сингапур. Особое место занимают Панама и Белиз. По показателю занятости в сфере услуг (67%) они попадают именно в эту группу, поскольку эти страны очень активно вовлечены в экотуризм, а Панама – еще и в обслуживание Панамского канала. Однако по показателю ВВП на душу населения они сразу «вылетают» из этой группы. Обратная ситуация сложилась со Словакией, Португалией и Чехией: они попали в эту группу благодаря довольно высокому ВВП, но при анализе доли населения, занятых в сфере услуг, эти страны покидают данную группу и вряд ли отвечают критериям постиндустриализма.

В третью, достаточно многочисленную, но компактную группу входят страны скорее индустриального типа или страны догоняющего развития, но входят и постиндустриальные страны. У этих стран EPI более 55, в сфере услуг занято более 50% экономически активного населения, а ВВП на душу населения составляет более 5 тыс. долл. США за исключением стран первой и второй групп. В этой группе представлены все типы стран: развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой: Россия, Украина, Беларусь, Болгария, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Бразилия, Сирия, Дания, Перу, Хорватия, Венгрия, Португалия, Коста-Рика, Куба, Словакия, Чехия, Малайзия, Греция и другие страны. В эту же группу входят Люксембург, Канада, Нидерланды, Австралия, США, Израиль, Бельгия, которые, безусловно, вступили в постиндустриальную фазу развития, однако они выпали из «основной полосы», поскольку EPI у них не очень высок (58-68), что говорит о недостаточных мерах, предпринимаемых государствами по улучшению состояния окружающей среды. Данный фактор не позволяет этим странам войти во вторую и тем более в первую группу (Однако следует заметить, что если Канада и Австралия и выпали из «основной полосы», то очень незначительно).

И, наконец, в четвертую группу, вошли страны, где индекс EPI составляет более 30, доля населения, занятого в сфере услуг – более 10% и ВВП на душу населения более 500 долл. США за исключением стран первой, второй и третьей групп. Сюда вошли в основном развивающиеся страны, находящиеся на индустриальной и даже доиндустриальной фазе развития, где забота об окружающей среде минимальная, а в ряде стран вообще отсутствует. Это такие страны как Румыния, Шри-Ланка, Таиланд, Армения, Кыргызстан, Турция, Иран, Молдова, Гана, КНР, КНДР, Пакистан, Индия, Судан, Гвинея, Ангола, Нигер, Кения и многие другие. В этой группе разброс стран более высокий, многие страны выпадают из «основной полосы».

Имеются страны, где проблемам окружающей среды уделяется значительное внимание (индекс EPI может достигать 60-80), но в сфере услуг занята очень небольшая доля населения – не более 50%. Это такие страны, как Мавритания (EPI – 81), Албания, Марокко, Тунис, Вьетнам, Лаос. И наоборот, есть страны, где индекс EPI очень мал (ниже 50), но в сфере услуг занято относительно большое количество населения (40-65%). К таким странам относятся ЮАР, Ливия, Боливия, Туркменистан, Монголия, ОАЭ (в этой стране в сфере услуг занято 78% населения, а индекс EPI составляет всего 41).

Сравнивая графики зависимости индекса EPI от ВВП на душу населения и от доли населения, занятого в сфере услуг, можно отметить, что они показывают одну и ту же тенденцию: чем выше уровень экономики в стране и чем выше уровень постиндустриализации, тем больше страна уделяет внимания проблемам улучшения окружающей среды. Однако, как следует из приведенных примеров, на наш взгляд, график зависимости индекса EPI от доли населения, занятого в услугах, более объективно и более точно показывает взаимозависимость уровня постиндустриализации и мер, предпринимаемых страной для борьбы с деградацией окружающей среды.

В четвертом параграфе изучаются перспективы постиндустриального развития России и вступления её на путь устойчивого развития.

В конце 70-х – начале 80-х годов, когда в западных странах активно формировались постиндустриальные функции, СССР продолжал развиваться «по инерции» в условиях «застоя». Экономика опиралась на концепцию догоняющего развития, причем отличалась значительной деформированностью из-за гипертрофированности военно-промышленного комплекса. В результате промышленная продукция страны стала неконкурентоспособной, а рост цен на сырье обусловил ускоренное развитие ресурсных отраслей.

Несмотря на то, что российская экспортная квота достаточно велика – 18% — и российская внешняя торговля в 2000-х годах росла ускоренными темпами, товарная структура экспорта характерна для развивающихся стран. В то время как постиндустриальный мир предпочитал вывозить информационные продукты, Россия в 90-х годах поставляла на экспорт сырьевые товары. Кроме того, советско-российская экономика всегда отличалась огромной ресурсо – и энергоёмкостью.

Реформы, последовавшие после распада Советского Союза, обнажили всю иллюзорность советского хозяйственного могущества. Дополнительный удар по экономике страны нанес финансовый кризис 2008/2009 гг.

Продолжавшийся с 1990 по 1998 г. спад производства (хотя в 1997 г. наблюдался рост ВВП на 1%) достиг колоссальных размеров – ВВП страны сократилось на 44%. Затем был рост ВВП, но в 2009 г. он снова сократился почти на 8%.

Радикальные изменения претерпела отраслевая структура ВВП. Прежде всего, возросла доля услуг в ВВП: с 36% в СССР до 60%, при этом доля занятых в сфере услуг сегодня достигла 58% э. а.н. Однако такое изменение произошло не столько из-за роста сферы услуг, сколько из-за падения промышленности. Поэтому в целом правильнее говорить о регрессе, чем о прогрессе в российской структуре сферы услуг.

Наука испытала и сейчас испытывает колоссальный кризис. Если в 1990 г. расходы на НИОКР составляли 2.9% ВВП, то в середине 90-х годов упали до 0.77% (а по некоторым данным – до 0.32%) и только к 2006 г. поднялись до почти 1.5%, но затем снова сократились до 1% ВВП. При этом необходимо иметь ввиду, что и сам ВВП резко снизился, поэтому реальные затраты на науку упали во много раз. В 2002 г. расходы на НИОКР в расчете на душу населения составили 61 доллар (в постиндустриальных странах этот показатель составлял 800-1000 долларов). Численность сотрудников, занятых в научной сфере, сократилась с 3.2 млн. в 1985 г. до 0.8 млн. человек; при этом очень высок средний возрастной уровень ученых, значительная часть молодых перспективных ученых эмигрировала на Запад или ушла в бизнес. Предпринимаемые в последние годы попытки реформирования научной сферы, в частности Российской Академии наук, представляются малоэффективными.

Этого вполне хватает для того, чтобы раздавить косточку и полакомиться ядром.

Этого вполне хватает для того, чтобы раздавить косточку и полакомиться ядром.  Так же лихо управляются дубоносы с косточками черемухи, сливы, можжевельника и липовыми орешками. Поблизости от насаждений липы в средней полосе России дубоносы

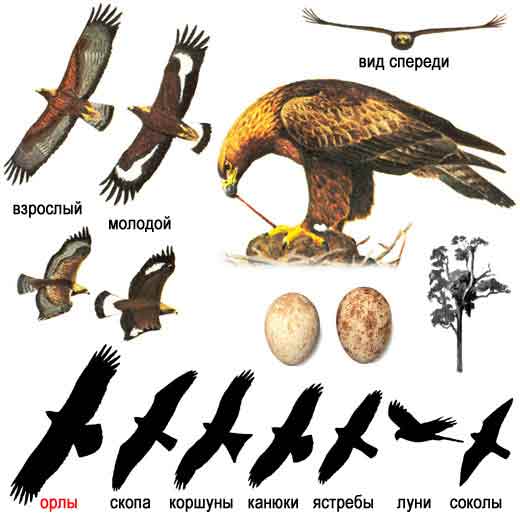

Так же лихо управляются дубоносы с косточками черемухи, сливы, можжевельника и липовыми орешками. Поблизости от насаждений липы в средней полосе России дубоносы  Беркут распространен по всей лесной зоне и во всех горных системах России. Он демонстрирует способность приспосабливаться к гнездованию в самых разнообразных условиях: от окруженных лесом болот до альпийского высокогорья.

Беркут распространен по всей лесной зоне и во всех горных системах России. Он демонстрирует способность приспосабливаться к гнездованию в самых разнообразных условиях: от окруженных лесом болот до альпийского высокогорья.  Для охоты ему необходимы обширные открытые пространства, для отдыха и гнездования — высокие деревья или скалы. На равнинах беркуты чаще всего поселяются на поросших лесом сухих грядах среди болот с редкими низкорослыми соснами или лиственницами, обширными открытыми пространствами. Рацион этого орла отличается разнообразием. Жертвами беркутов становятся телята косуль и оленей, зайцы, лисы, сурки, суслики, куропатки, улары, тетерева, гуси, утки, цапли, лысухи. Не брезгует король хищников и мелкой дичью.

Для охоты ему необходимы обширные открытые пространства, для отдыха и гнездования — высокие деревья или скалы. На равнинах беркуты чаще всего поселяются на поросших лесом сухих грядах среди болот с редкими низкорослыми соснами или лиственницами, обширными открытыми пространствами. Рацион этого орла отличается разнообразием. Жертвами беркутов становятся телята косуль и оленей, зайцы, лисы, сурки, суслики, куропатки, улары, тетерева, гуси, утки, цапли, лысухи. Не брезгует король хищников и мелкой дичью.  Зимой он часто кормится падалью. В европейской части России беркут очень редок, а в густо населенных людьми центральных областях случаи гнездования просто единичны. Наиболее часто беркутов можно встретить в

Зимой он часто кормится падалью. В европейской части России беркут очень редок, а в густо населенных людьми центральных областях случаи гнездования просто единичны. Наиболее часто беркутов можно встретить в