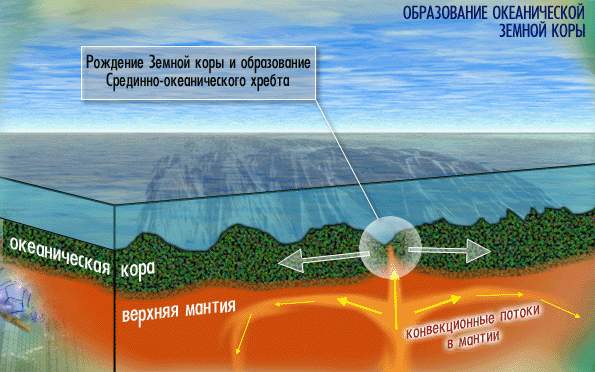

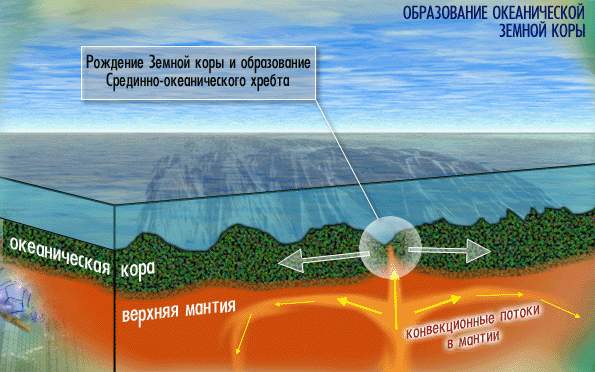

На образование и развитие форм рельефа активно воздействуют две группы сил: одна — это внутренние силы Земли, основная причина возникновения которых обусловлена внутренней теплотой нашей планеты, другая — внешние силы, возникающие под воздействием тепловой энергии Солнца. Посмотрим, что это за силы и как они проявляются в процессе возникновения и развития форм рельефа.

Деятельность внутренних сил проявляется, прежде всего, в процессах горообразования и вулканизма. Это значит, что в результате их деятельности возникают основные неровности земной поверхности — горы и целые горные страны. Эти силы — строители рельефа земной поверхности.

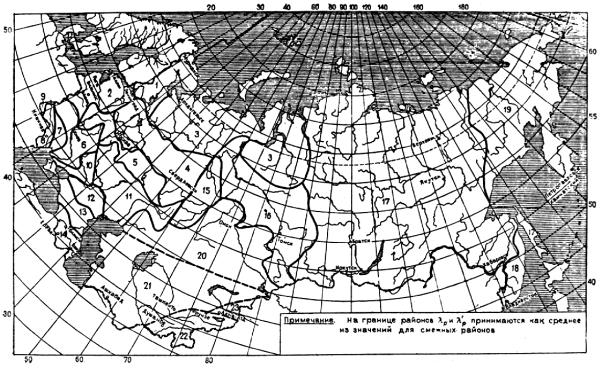

Наибольшая активность внутренних сил в Европе и Азии приурочена к двум поясам — Средиземноморскому и Тихоокеанскому. В Советском Союзе в пределы первого пояса входят Карпаты, Крым, Кавказ и горы Средней Азии, а в пределы второго — Сахалин, Камчатка и Курильские острова. Для всех этих районов характерны землетрясения, в большинстве из них имеются вулканы. Последние подразделяются на действующие и потухшие. Вулканы, которые время от времени извергаются и постоянно выделяют пары и газы, называются действующими, а вулканы, извержения которых не зарегистрированы в историческое время, называются потухшими. Примером потухших вулканов является гора Эльбрус на Кавказе, увенчанная величественной шапкой вечных снегов, а также многие горы Армянского нагорья.

Действующие вулканы в пределах Советского Союза имеются только на Камчатке и на Курильских о-вах. В 1934 г. на Курильских о-вах в результате извержения вулкана Алаид образовался небольшой островок, впоследствии ставший полуостровом. На Камчатке расположен высочайший вулкан Евразии — Ключевская сопка, вершина которой достигает 4750 м. Часто и грозно извергаются на Камчатке сопки Авачинская, Шивелуч и некоторые другие.

Застывшая лава вулканических извержений в некоторых местах покрывает огромные участки земной поверхности. Так, например, застывшей лавой сложена западная часть Средне-Сибирского плоскогорья, называемая областью сибирских траппов, площадь которой исчисляется в 1,5 млн. км2. Здесь произошло не только излияние лавы на поверхность, но и внедрение магмы по трещинам земной коры, длина которых достигала, по-видимому, многих километров.

Внешние силы Земли обусловлены тепловой энергией Солнца. Деятельность этих сил проявляется весьма разнообразно, но в конечном счете все они стремятся выровнять, сгладить рельеф.

Солнечные лучи нагревают земную поверхность неравномерно. Днем, особенно в пустынных и полупустынных районах, поверхность сильно нагревается, а ночью быстро охлаждается. Вследствие этого минералы, слагающие поверхность горных пород, то расширяются, то уменьшаются в объеме, что приводит к разрушению горных пород. Ветер подхватывает мелкие обломки пород и переносит их в понижения. Поверхностные воды, в свою очередь, разрушают горные породы, размывая и растворяя их. Все эти процессы разрушения горных пород называются выветриванием.

Текучие воды — реки, ручьи, временные потоки, двигаясь по земной поверхности, размывают ее, т. е. также разрушают горные породы, слагающие поверхность. Продукты разрушения —гальку, песок, ил — текучие воды переносят и откладывают. Такой процесс разрушения пород, слагающих земную поверхность, называется эрозией, а процесс отложения водой продуктов разрушения называется аккумуляцией. Водный поток, как пила, пропиливает, прорезает, углубляет долину или овраг. Если бы только этим ограничивалась работа водного потока, то все ручьи и реки текли бы в долинах с отвесными склонами. Однако в природе такие склоны встречаются редко; обычно склоны долин более или менее круто наклонены, причем довольно часто один склон круче другого. Значит, какие-то другие силы делают склоны пологими, расширяют долину.

Понаблюдайте, как го время сильных дождей или при быстром таянии снега по склонам долины почти сплошным потоком течет вода. Она смывает почвенный слой и мелкие обломки горных пород, слагающих склон, и откладывает весь этот материал у подножия склона, где скорость точения потоков воды уменьшается. В результате всего этого склоны долины выполаживаются, становятся пологими.

Расширению долины способствует и сам водный поток, т.

е.

река.

Струи ее бьют в берега, причем скорость их возрастает на выпуклых дугах речных излучин. Здесь и происходит наиболее сильное разрушение берегов. Сами излучины постепенно смещаются в сторону уклона долины, в направлении к устью реки. Таким образом, расширение русла потока и смещение излучин вниз по долине приводит к тому, что выступы склонов долины постепенно разрушаются, а сама долина при этом расширяется.

Размывающая работа водного потока не ограничивается лишь двумя направлениями — вглубь и вширь. Водный поток размывает поверхность в сторону, откуда он течет. Посмотрите, как растет овраг. Его верховья все далее и далее врезаются в область водоразделов.

Очень многие формы рельефа образованы в основном деятельностью текучих вод: речные долины, овраги, балки и лощины.

Большое влияние на образование рельефа оказывает деятельность подземных вод. Наиболее сильно это заметно в районах, где поверхностные слои горных пород сложены растворимыми и водопроницаемыми горными породами (известняками, гипсом, доломитом, каменной солью). Здесь воды атмосферных осадков, просачиваясь через водопроницаемые поверхностные слои, достигают водоупорных слоев и скапливаются над ними в водоносных горизонтах. В пределах водоносных горизонтов подземные воды перемещаются по трещинам горных пород, частично растворяя их. В результате образуются подземные пустоты — пещеры. Иногда кровля этих пещер обваливается, и на земной поверхности образуются замкнутые углубления— карстовые1 котловины. Кроме того, воды атмосферных осадков, текущие по поверхности, просачиваются в трещины горных пород и растворяют их. При этом образуются углубления, нередко округлой формы, которые называются карстовыми воронками.

На формирование рельефа земной поверхности значительно влияет работа ледников.

Лед, как и вода, двигаясь по поверхности, постепенно уничтожает ее неровности. Выступы горных пород под действием ледника – со временем сглаживаются, поверхность их полируется, и они превращаются в куполообразные холмы, которые называются бараньими лбами. Двигаясь по склонам, ледники выпахивают иногда довольно глубокие ложбины, расширяют и углубляют существующие понижения.

Для рельефа горных стран, подвергавшихся оледенению, типичны цирки, или кары, имеющие вид креслообразных углублении, располагающихся по склонам гор; с трех сторон кары ограничены крутыми скалистыми стенками и открыты с четвертой (в сторону падения склона). Благодаря выветриванию кары постепенно увеличиваются в размерах в стороны и в глубину.

Работу ветра, как и воды, можно наблюдать повсеместно от тундровых районов па севере до пустынных на юге. Однако при формировании рельефа ветер имеет решающее значение только в пустынных областях. Большие площади в пустынях покрыты песками.

Формы рельефа здесь чрезвычайно разнообразны и сложны.

Большая часть песчаных пустынь летом покрыта разреженной кустарниковой и травянистой растительностью. Только ранней весной некоторые пустыни покрываются густой травянистой растительностью, а местами появляются целые поляны прекрасных тюльпанов и маков. Однако к началу лета вся эта растительность высыхает и остаются лишь отдельные кустики песчаной акации, причудливо завитые ветви низкорослого саксаула и желтые пучки листьев пионера песчаных пустынь — седина, образующего высокие кочки.

В пустынях, где растительности нет, наиболее характерная форма песчаного рельефа — барханы. Это холмы серповидной формы с заостренными концами, обращенными в сторону ветров, преобладающих в данном районе.

Пески, покрытые разреженной растительностью,— так называемые полузакрепленные пески — наиболее широко распространены в районах песчаных пустынь Средней Азии. Здесь часто встречаются песчаные гряды значительной длины, сохраняющие свое направление на большие расстояния. Они также образуются накоплением песка, переносимого ветром. Кроме того, для этих мест очень характерны песчаные гряды, соединенные невысокими песчаными перемычками. Географам известны и другие формы рельефа ну стынь.

В районах вечной мерзлоты образуются своеобразные формы рельефа. Здесь поверхностные воды, попадающие в грунт от дождей и таяния снега, не могут проникнуть на большую глубину, а, кроме того, испарение воды вследствие низких летних температур незначительно. В связи с этим верхний слой грунта перенасыщается водой и превращается в подвижную вязкую массу — плывун, который медленно сползает по склонам. В таких местах поверхность нередко заболачивается, причем болота иногда располагаются на’ довольно крутых склонах.

На низменных заболоченных пространствах, особенно в районах Восточной Сибири, порой встречаются довольно значительные холмы. Они образовались в результате замерзания грунтовых вод и последующего вспучивания грунта в этом месте. Эти холмы в районах Якутии называют булгунняхами.

В центральной Якутии на поверхности часто встречаются многочисленные замкнутые углубления, их называют а ласами. Они образовались в связи с просадкой грунта, вызванной таянием находящихся в нем масс льда или вечно мерзлой ночвы.

Мы рассмотрели некоторые основные силы (внутренние и внешние), которые образуют рельеф поверхности суши.

В природе редко можно встретить форму рельефа, образованную какой-либо одной из этих сил. Чаще всего эти силы действуют совместно и одновременно.

Все внешние силы, как мы уже говорили, стремятся выровнять, сгладить рельеф. В течение многих тысяч и миллионов лет речные долины из узких, неглубоких превращаются в широкие и глубокие, а примыкающие к ним водоразделы становятся более узкими и менее высокими. Древние горы могут быть так сильно разрушены, что на их место останутся лишь невысокие холмы. Горный рельеф превратится в так называемый пенеплен, или «почти равнину».

Примером такого пеноплена с беспорядочно разбросанными холмами могут служить значительные пространства Центрального Казахстана, где в глубокой древности не раз возникали высокие горы, впоследствии разрушенные-внешними силами природы. Эту территорию называют казахским мелкосопочником.

Нас окружает когда-то возникший и непрерывно развивающийся и изменяющийся рельеф. Изобразить рельеф точно и правдоподобно на карте, изучить, описать и предсказать пути его дальнейшего развития — увлекательная и очень важная задача, которая решается советскими географами и картографами.

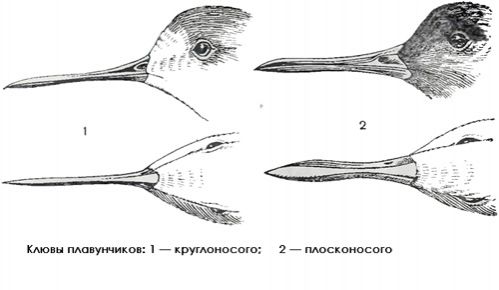

Плавунчики научились добывать пропитание на плаву

Плавунчики научились добывать пропитание на плаву В течение многих месяцев кулички не видят суши, раскачиваясь на волнах и время от времени перелетая с места на место в

В течение многих месяцев кулички не видят суши, раскачиваясь на волнах и время от времени перелетая с места на место в

Сильный ветер способен оторвать гнездо от тростниковой основы, и тогда пускается оно вместе с наседкой в свободное плавание.

Сильный ветер способен оторвать гнездо от тростниковой основы, и тогда пускается оно вместе с наседкой в свободное плавание.