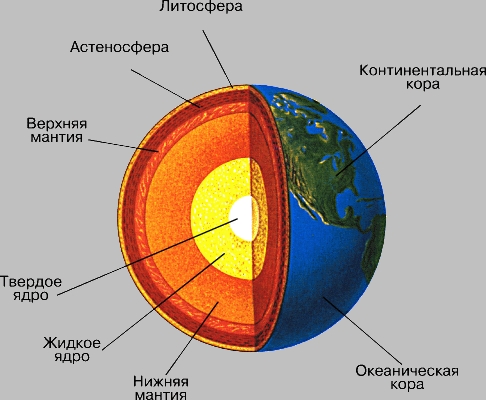

Человек пока не в состоянии непосредственно исследовать внутренние слои Земли: самая глубокая из пробуренных скважин достигает 8 км. Поэтому наука вынуждена свои представления о «конструкции» нашей планеты строить на косвенных данных. Так, изучение различий в скорости распространения сейсмических волн, возникающих при землетрясениях или вызываемых искусственно, позволило предположительно выделить внутри Земли разнородные оболочки — правильные концентрические слои с характерными свойствами и составом.

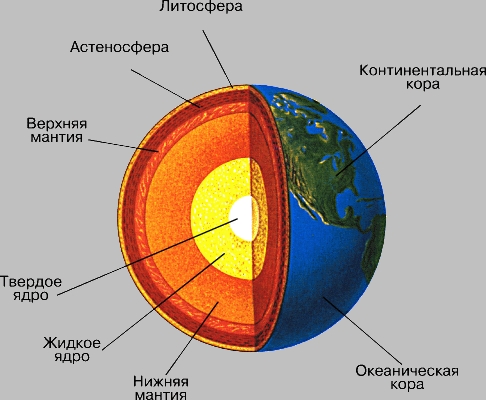

Наружная оболочка —земная кора. Ее средняя мощность около 50 км. Далее до глубины 2900 км располагается так называемая мантия. В центре планеты помещается огромное ядро с поперечником около 7000 км, что превышает половину диаметра земного шара. В ядре выделяется еще внутреннее ядро («ядрышко»), радиус которого оценивают в 1270 км.

Земная кора (ее называют литосфера от греческого слова litos — камень) — это как бы скорлупа, облекающая планету. По объему (приблизительно 3 млн. куб. км) она составляет не более 1,2%, а по массе — 0,7% всей Земли. Плотность ее возрастает с глубиной от 2,7 до 3,0 гДуб. см, а температура увеличивается примерно на 3° на каждые 100 м. Слагающие земную кору горные породы включают все элементы таблицы Менделеева. Наибольшая весовая доля приходится на кислород — 47,2%; далее идут кремний —27,6, алюминий —8,8, железо — 5,1, кальций — 3,6, натрий — 2,6, калий —2,6, магний —2,1%; все остальные элементы составляют менее одного процента.

Строение литосферы под материками и океанами неодинаково.

Материковая кора отличается и большей мощностью, и более сложным устройством. Она состоит из трех разнородных по составу и толщине слоев: верхнего — осадочного, среднего — гранитного и нижнего — базальтового.

Верхний, наиболее тонкий слой слагается из глин, песчаников, известняков и других осадочных пород разного геологического возраста. Именно в нем сосредоточены залежи угля, нефти, газа, битума, торфа. Их происхождение связано с накоплением и изменением в недрах Земли органического вещества, остатков живших когда-то организмов.

Особенно важную роль в образовании осадочного покрова планеты играет так называемая кора выветривания, простирающаяся до глубины в 200 м. Здесь активно протекают процессы разрушения горных пород — выветривание, как механическое (под воздействием воды, ветра, смены температур), так и химическое (под воздействием кислорода, солей, кислот, щелочей, содержащихся в воде и в воздухе).

Мощность осадочного слоя местами (например, в дельте Ганга) достигает 15 км; местами же он сходит на нет (например в Скандинавии, на Кольском полуострове, в Гренландии). Там на поверхность выходит средний слой материковой коры, сложенный горными породами, близкими по составу к граниту. Средняя мощность его 15 км, но под высокими горами она возрастает до 30—40 км. В гранитном слое сосредоточена большая часть руд ценных металлов. В нем же находится и большинство радиоактивных элементов Земли.

Гранитный слой подстилается базальтовым мощностью 15—20 км, в который не проникла еще ни одна буровая скважина. О его составе мы можем судить лишь на основании косвенных данных, которые говорят, что этот слой состоит главным образом из базальта и других основных (т.

е. щелочных) пород. В этом самом нижнем слое материковой коры сосредоточены большие запасы тяжелых металлов — железа, титана и др.

Ниже базальтов лежит уже мантия. Раздел между ними называют поверхностью или границей Мохоровичича, по имени известного югославского геофизика, который, изучая отражение сейсмических волн, впервые (в начале XX в.) установил существование этой поверхности.

Значительно проще строение земной коры под океанами. Мощность ее — 7—10 км, и в ней отсутствует гранитный слой, а рыхлые осадки лежат непосредственно на слое базальта, который в 3 раза тоньше, чем под материками.

Установлено, что земная кора может иметь материковый тип не только на суше, но и под морскими водами, если глубина их не превышает примерно 1,8 км. При глубине большей 3,5 км кора обязательно имеет океанический тип. В промежуточной полосе она носит переходный характер.

Мантия отличается от коры многими свойствами. Состоит она из окислов кремния, железа и магния. Давление, нарастая с глубиной, достигает на границе мантии с ядром фантастической величины — 1,3 млн. атмосфер, плотность вещества увеличивается от 3,5 до 5,5 г/куб. см, а температура — до 2900°. Недаром именно в мантии лежат «корни» вулканов.

Под внешним слоем ее, под верхней мантией мощностью 800—850 км, расположен промежуточный слой. Особенность его — повышенная текучесть вещества, вследствие чего скорость распространения сейсмических волн в пределах этого слоя несколько меньшая, чем в верхней и нижней мантиях. Слой этот получил название астеносферы (слабая сфера). Он играет особую роль в современных физико-географических процессах.

Дело в том, что, несмотря на очень высокую температуру, вещество мантии плотное, с повышенной вязкостью. Только в астеносфере оно находится в размягченном состоянии, и как только в земной коре образуется трещина, идущая к поверхности Земли, давление под ней резко падает, и вещество слабой сферы, разжижаясь, изливается на поверхность; иногда магма может застыть и не достигнув ее.

Именно в верхней мантии происходит преобразование вещества, а также генерация энергии — процессы, вызывающие вулканизм и землетрясения, определяющие стабильность одних участков земной коры и подвижность других.

Ядро составляет 34% массы Земли. Раньше предполагалось, что оно железное. Сейчас большинство ученых склоняется к тому, что ядро состоит из силикатов, которые под влянием высоких температур переходят в металлическое состояние. Существует мнение, согласно которому внутреннее ядро железное, а внешнее сложено силикатами.

Однако независимо от состава для ядра характерно полное вырождение свойств его вещества: температура и давление здесь так велики, что оно переходит в так называемую металлическую фазу — электронные оболочки атомов разрушаются, и возникают гигантские кольцевые вихри электронов. Эти кольцевые вихри и порождают постоянное магнитное поле нашей планеты.

Разделение вещества Земли по плотности — сложный процесс, который продолжается и в настоящее время.

Наиболее вероятно, что активнее всего он происходит на границе ядра и мантии, на глубине около 3 тыс. км. Здесь под влиянием энергии радиоактивного распада вещество нижней мантии частично расплавляется, при этом более тяжелый материал как бы тонет и присоединяется к ядру, а более легкий поступает в верхние мантийные слои.

Таким образом, в процессе эволюции Земли происходит, с одной стороны, рост ядра, а с другой — рост верхней мантии; и то и другое — за счет нижней мантии.

Строение земного шара тесно связано с тремя видами энергетических полей, которые, с одной стороны, сами порождены особенностями этого строения, с другой — определяют многие его свойства. Это гравитационное, магнитное и электрическое поля.

Гравитационное поле определяет и сферическую форму Земли, и ту скорость, которую надо придать ракете, чтобы она стала ее спутником, и ту, которая дает возможность ракете вырваться в космическое пространство (так называемые первая и вторая космические скорости); гравитация определяет и орбиту искусственных спутников.

Гравитационное поле порождает силу тяжести, равную гравитационному притяжению, за вычетом центробежной силы, развивающейся в результате вращения нашей планеты. Масса Земли, обусловливающая силу тяжести, составляет 5,976 • 1021 т. Если бы Земля была легче, она не могла бы удержать воздушную и водную оболочки. Напротив, если бы масса земного шара была значительно больше, на ней в большем количестве удерживались бы такие легкие газы, как водород, гелий, метан; следовательно, и состав, и мощность атмосферы были бы иными. Средняя плотность нашей планеты — 5,52 г/куб. см, т. е. Земля более чем в 5,5 раза тяжелее, чем если бы она вся состояла из воды.

Проявление силы тяжести очень многообразно, оно сказывается буквально на всех процессах, происходящих на Земле. От силы тяжести, как уже говорилось, зависит и существование земной атмосферы, и ее мощность, движение воды в реках и воздушные течения, перемещение рыхлых горных пород и океанических масс, приливы и отливы, характер залегания полезных ископаемых. Существенно влияет она и на развитие органической жизни. Недаром в космических экспериментах специально изучают, как ведут себя различные организмы в непривычных условиях невесомости. Да есть ли на Земле процессы, безразличные к силе тяжести?

Не меньшее влияние на жизнь планеты оказывает ее магнитное поле. Земля — магнитный диполь — двухполюсный магнит. Магнитное поле заставляет стрелку компаса поворачиваться в направлении магнитных силовых линий.

Рождение магнитного поля Земли, как уже упоминалось, связано с перемещением вещества во внешнем ядре. Направление токов в нем параллельно экватору, так как силовые линии магнитного поля протягиваются почти перпендикулярно направлению осевого вращения планеты. В результате магнитное поле Земли имеет похожую на бублик (тороидальную) форму. Но ось земного диполя несколько смещена относительно оси вращения Земли, так что магнитные полюса ее не совпадают с географическими: северный магнитный полюс располагается в Канадском Арктическом архипелаге под 75° с. ш. и 159″ в.

д., а южный — в Антарктиде — под 68° ю. ш. и 140° в. д. Там, где залегают скопления магнитных руд (например, Курская магнитная аномалия), и в тектонически активных областях наблюдаются аномалии магнитного поля.

Магнитное поле Земли — причина возникновения вокруг нее зон повышенной радиации, которые представляют собой пояса заряженных частиц. Не будь магнитного поля, космическое излучение, губительное для органической жизни, беспрепятственно достигало бы поверхности планеты. Когда через это поле, через нашу защитную броню все же прорываются потоки заряженных частиц, на Земле разыгрываются магнитные бури, нарушается радиосвязь, вспыхивают полярные сияния.

Такие изменения магнитного поля приводят к возникновению электрических токов в ионизованных (проводящих) слоях атмосферы. При этом сама Земля несет отрицательный электрический заряд и создает вблизи своей поверхности радиально направленное электрическое поле. Отрицательный заряд Земли компенсируется положительным зарядом атмосферы, так что в целом Земля, по-видимому, электронейтральна.

Вследствие существования электрического поля возникают и молнии — разряды между облаками или между облаками и земной поверхностью, и так называемые огни св. Эльма — тихие электрические разряды в виде светящихся пучков, и полярные сияния.

Родина щуров простирается у Полярного круга, где последние участки редкослойной лиственничной тайги ведут извечный спор с атакующей их с севера тундрой, а по базальту сопок карабкаются вверх заросли кедрового стланика.

Родина щуров простирается у Полярного круга, где последние участки редкослойной лиственничной тайги ведут извечный спор с атакующей их с севера тундрой, а по базальту сопок карабкаются вверх заросли кедрового стланика.

Погрузив клювы в заросли подводных растений или жидкий ил, где кишит всевозможная живность — моллюски, личинки насекомых, рачки, головастики, мелкая рыба, — птицы ритмично двигают клювами из стороны в сторону, мгновенно схватывая добычу. Колпицы и каравайки могут добывать корм в водоемах глубиной до 35 см (по высоте ног), но предпочитают мелководье (20—25 см), что соответствует длине клюва. Часто они охотятся группами, медленно продвигаясь вперед сплоченной шеренгой. Гнездятся эти птицы колониями среди тростниковых зарослей — почти всегда по соседству с бакланами и цаплями.

Погрузив клювы в заросли подводных растений или жидкий ил, где кишит всевозможная живность — моллюски, личинки насекомых, рачки, головастики, мелкая рыба, — птицы ритмично двигают клювами из стороны в сторону, мгновенно схватывая добычу. Колпицы и каравайки могут добывать корм в водоемах глубиной до 35 см (по высоте ног), но предпочитают мелководье (20—25 см), что соответствует длине клюва. Часто они охотятся группами, медленно продвигаясь вперед сплоченной шеренгой. Гнездятся эти птицы колониями среди тростниковых зарослей — почти всегда по соседству с бакланами и цаплями. Пока самки насиживают кладки, самцы непрерывно надстраивают гнезда.

Пока самки насиживают кладки, самцы непрерывно надстраивают гнезда.  К вылуплению птенцов гнезда сильно «подрастают» и не падают только потому, что в плотно заселенных колониях гнездовые башенки соприкасаются друг с другом стенками.

К вылуплению птенцов гнезда сильно «подрастают» и не падают только потому, что в плотно заселенных колониях гнездовые башенки соприкасаются друг с другом стенками.