Рассматривая глобус или карту полушарий, нетрудно заметить, что все океаны и моря соединены между собой. На этом основании знаменитый русский географ и океанограф Юлий Михайлович Шокальский назвал всю эту непрерывную водную оболочку Мировым океаном.

Мировой океан делят на четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Каждый из них — часть Мирового океана. Некоторые зарубежные ученые считают самостоятельным океаном водное пространство вокруг Антарктиды и называют его Южным Ледовитым океаном.

В Мировом океане, кроме собственно океанов, выделяются моря и заливы.

Вода каждого моря по своим свойствам (по солености, температуре) заметно отличается от свойств воды соседнего моря или океана. В заливах же такой разницы нет или она незначительна. Так, например, вода Бискайского залива по существу такая же, как и в Атлантическом океане, а вода Азовского моря по солености резко отличается от черноморской воды.

На картах названия «залив» и «море» употребляются не всегда правильно. Например, заливы Мексиканский, Калифорнийский, Персидский на самом деле моря, а не заливы; Каспийское, Аральское и Мертвое моря — бессточные озера, а не моря. Эти названия были даны давно, когда Мировой океан не был изучен.

Рельеф дна мирового океана

Более ста лет назад мореплаватели научились измерять большие глубины и стали «доставать дно» в любом месте. Появилась возможность изучить характер рельефа дна Мирового океана.

Однако исследователи сразу же столкнулись с трудностями, которых не знают топографы, изучающие рельеф материков.

На суше общий характер строения поверхности той или иной местности очевиден. Исследователь видит лежащую перед ним равнину, возвышающийся горный хребет, узкую и глубокую долину реки, пологие холмы и т. д. Ему не трудно выделить самую высокую точку или, наоборот, дно долины и определить их высоту над уровнем моря.

Совсем иное положение у исследователя, изучающего рельеф дна Мирового океана. Он его не видит. Он не знает заранее, что под ним находится: ровное ли дно («подводная равнина»), подводный хребет или, может быть, подводная долина. Все это надо «нащупать». Поэтому никогда нельзя быть уверенным, что обнаружено действительно самое глубокое место или, наоборот, вершина подводной горы. Быть может, в каком-нибудь километре в сторону глубина окажется еще больше или меньше. Есть и другие трудности: как отметить па поверхности океана место, в котором произведено измерение? Как нанести эту точку на карту? Обычно для этого определяют ее широту и долготу. Нелегко это сделать в открытом океане, вдали от берегов, на качающемся судне. На первых порах такое определение было недостаточно точным. Поэтому найти место сделанного измерения, повторить и проверить его было трудно.

Положение дела несколько облегчилось, когда исследования показали, что берега всех океанов и морей окаймлены так называемой материковой отмелью, имеющей сравнительно ровную и плоскую поверхность с углом наклона обычно меньше одного градуса. Она полого тянется до глубины 200 м.

Дальше угол наклона дна увеличивается до 4—7°, а иногда и значительно больше. Начинается материковый склон, идущий, в среднем, до глубины не меньше 2000 м. Затем дно океанов и морей снова становится более пологим. Это ложе океана, или дно глубокого моря. Его глубины доходят до 6000 м. Наконец, можно встретить места, где глубины оказываются больше 6000 м; их называют глубоководными впадинами.

Ложе океана, как показали измерения, не представляет собой идеальной равнины. Наряду с плоскими участками на нем встречаются подводные хребты, обширные поднятия — плато, пороги, тянущиеся от одного берега океана к другому. Часто эти подводные возвышенности поднимаются на поверхность в виде островов.

Посмотрим на карту глубин Мирового океана и постараемся подметить характерные особенности рельефа дна отдельных океанов.

Северный ледовитый океан

От севера Гренландии к Шпицбергену тянется подводный порог Нансена. Он делит Северный Ледовитый океан на два бассейна — Арктический и Гренландско-Скандинавский. Арктический бассейн обширнее по площади, в нем находится наибольшая глубина Северного Ледовитого океана; кроме того, он замечателен исключительным развитием обширной материковой отмели у советских берегов. В некоторых местах ее ширина превышает 1000 км. Наши арктические моря — Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское — расположены на материковой отмели и поэтому мелководны.

Пространство около полюса, как установили папанинцы во время дрейфа первой станции «Северный полюс», глубоководно. Они нашли у полюса глубину 4290 м, а несколько дальше — 4395 м.

В начале 20-х годов нашего века американский летчик Уилкинс, поднявшись на самолете с мыса Барроу на Аляске, опустился на лед между полюсом и о-вом Врангеля и получил при измерении глубину 5440 м. Долгое время она считалась для Северного Ледовитого океана наибольшей.

Весной 1941 г. советская экспедиция известного полярного летчика Черевичного сделала ряд посадок в районе «глубины Уилкинса». Тщательные измерения показали, что эта часть Северного Ледовитого океана значительно мельче, чем считал Уилкинс, и что глубины, подобно той, которую он якобы обнаружил, в действительности в том месте быть не может.

Наибольшая глубина Северного Ледовитого океана, известная в настоящее время, около 5000 м. Она найдена советскими моряками к северу от Земли Франца-Иосифа.

В последние годы советские полярники открыли большой подводный хребет, тянущийся через Арктический бассейн от берегов Сибири до Канадского архипелага. Этот хребет назван именем Ломоносова.

Атлантический океан

Характерная особенность рельефа дна Атлантического океана — мощный подводный хребет, который тянется от о-ва Исландии на юг примерно посредине океана. Азорские о-ва и о-в Вознесения являются его вершинами.

Наибольшие глубины Атлантического океана лежат к западу от этого хребта. Уже давно ученым известна глубоководная впадина к северу от о-ва Пуэрто-Рико. Измерениями последних лет установлено, что ее глубина равна 9218 м (ранее считали ее равной 8525 м). Это самое глубокое место Атлантического океана, известное в настоящее время.

В южной части океана, к востоку от Южных Сандвичевых о-вов, расположена еще одна глубоководная впадина, достигающая 8262 м.

Индийский океан

В Индийском океане обнаружена интересная подводная плоская возвышенность (плато), тянущаяся от Индостана к Мадагаскару.

На ней находятся многочисленные островные группы: Лаккадивские, Мальдивские, Сейшельские, Маскаренские, архипелаг Чагос. Второе плато с о-вами Кергелен расположено в. южной части океана.

Впадина к югу от о-ва Явы имеет глубину 7450 м — максимальную, известную для Индийского океана, т. е. почти на 2000 м меньше, чем максимальная глубина Атлантического океана.

Тихий океан

Тихий океан огромен. Его площадь значительно больше площади Атлантического и Индийского океанов вместе взятых. В то же время это и самый глубокий из океанов. Рельеф его отличается огромным количеством островов, расположенных в западной части экваториальной зоны.

В Тихом океане много таких глубоководных впадин, в которых может скрыться высочайшая вершина Земли — Джомолунгма. Пять впадин Тихого океана имеют максимальные глубины, превышающие 10 тыс. м, а еще две — свыше 9 тыс. м.

Наибольшая глубина Мирового океана, известная в настоящее время, находится в’ Марианской впадине к юго-западу от о-ва Гуам. Она равна 10 990 м. Японская впадина в своей южной части имеет, по последним измерениям, максимальную глубину 10 374 м (к северу от о-вов Бонин).

У советских берегов находится Курило-Камчатская впадина; ее известная наибольшая глубина 10 382 м.

Глубины морей

Моря, расположенные между материками (между Северной и Южной Америкой, между Азией и Австралией и между Европой и Африкой), имеют очень большие глубины: Карибское — 7238 м (к югу от Кубы), море Банда — 7260 м, Средиземное — 4594 м (к югу от Греции) .

Из морей, омывающих Советский Союз, самые глубокие — Берингово и Японское. Их максимальные глубины больше 4 тыс. м. Глубина Охотского моря более 3 тыс. м. Наибольшая глубина Черного моря — 2245 м, Балтийского — 459 м, Белого — 330 м, а Азовского – только 14 м.

Соленость морской воды

Главная особенность воды океанов и морей— соленость. В науке принято измерять соленость числом граммов солей, содержащихся в килограмме морской воды. Так как килограмм равен тысяче граммов, то, измеряя соленость граммами на килограмм, мы, по существу, выражаем ее в тысячных долях — промилле. Поэтому говорят, что соленость «выражается в промилле».

Соленость поверхностной воды Черного моря равна восемнадцати промилле. Это значит, что в одном килограмме черноморской воды содержится восемнадцать граммов различных солей.

Средняя соленость воды Мирового океана равна тридцати пяти промилле (5=35°/00). В поверхностной воде океанов и морей наблюдаются довольно значительные отклонения от этой средней величины. Это зависит от того, что количество воды, испаряющейся с какой-либо части поверхности океана, и количество осадков, выпадающих за то же время на ту же поверхность, на разных широтах неодинаково. В экваториальной полосе за год выпадает слой осадков высотой около 2 м, испаряется же воды меньше; поэтому получается избыток пресной воды, который понижает соленость поверхностной воды примерно до 34°/00.

В субтропической полосе на широтах между 30—35° господствует ясная, сухая погода, осадков выпадает мало, а испарение очень большое. Преобладание испарения над выпадением осадков приводит к тому, что соленость поверхностной воды Мирового океана в субтропиках выше средней: в Северном полушарии 38°/00, а в Южном — 37°/00.

В умеренных широтах количество осадков больше, чем в субтропиках, а испарение меньше; поэтому при удалении от тропиков к северу в Северном полушарии и к югу в Южном соленость постепенно приближается к нормальной. В приполярных зонах, где испарение резко понижено, соленость поверхностной воды меньше средней солености Мирового океана. Она не превышает здесь 33—34°/00.

Таким образом, на поверхности Мирового океана наблюдается пониженная соленость в экваториальной зоне и повышенная — к северу и к югу от нее — в субтропических зонах. По направлению к полюсам соленость постепенно понижается, становясь в умеренных

широтах нормальной (5=35°/00). Эта закономерность несколько нарушается океаническими течениями. Холодные течения выносят из приполярных зон в умеренные широты воду пониженной солености, а течения, идущие из субтропиков, несут в умеренные широты более соленую воду.

В прибрежных частях Мирового океана, особенно около устьев больших рек, таких, например, как Амазонка, Конго, Енисей, Лена, Обь, соленость воды на поверхности резко понижается.

Все различия в солености океанической воды, о которых мы говорили, наблюдаются только на поверхности Мирового океана. Их можно заметить в слое воды толщиной в несколько сот метров. Соленость глубинных вод Мирового океана везде почти одинакова и равна 35/00.

Как попали в морскую воду находящиеся в ней соли? На своем пути реки растворяют соли, входящие в состав горных пород, а затем выносят соли в океаны и моря.

Тщательные химические анализы показали, что в морской воде содержатся все распространенные на суше химические элементы. Интересно, что соотношения между ними в разных частях Мирового океана одни и те же, т. е. химический состав солей Мирового океана постоянен.

Оказалось, что растворенные в морской воде соли находятся в ней в следующей пропорции (в %):

Хлориды (соли соляной кислоты). . . 88,7 Сульфаты (соли серной кислоты). . . 10,8 Карбонаты (соли угольной кислоты). . . 0,3 Остальные соли. . . .0,2

Во всех океанах эти соотношения сохраняются. Это лишний раз показывает единство Мирового океана и свидетельствует о том, что вода океанов хорошо перемешивается.

В речной воде, в отличие от морской, больше всего не хлоридов, а карбонатов. Что же происходит с ними в океане? Их используют обитающие в морской воде живые существа для построения своих раковин и скелетов.

Температура морской воды

Из физики известно, что вода по сравнению с воздухом обладает очень большой теплоемкостью. Чтобы нагреть на 1° один кубический сантиметр, или один грамм, воды, нужно затратить одну калорию тепла. Эта же калория может нагреть на 1° более трех тысяч кубических сантиметров воздуха.

Поэтому температура поверхности воды в Мировом океане сильно влияет на температуру воздуха над ней, а следовательно, и на климат тех областей, куда этот воздух проникает благодаря господствующим ветрам.

Самая высокая температура воды на поверхности Мирового океана вдали от берегов наблюдается в экваториальной зоне.

Средняя годовая температура доходит там до 28°. У берегов на мелководье вода прогревается еще больше. Интересно, что в течение года в экваториальной зоне температура океанической воды почти не меняется. Самая высокая температура обычно бывает выше средней не больше чем на один градус. Настолько же ниже средней оказывается и минимальная температура. Происходит это потому, что в экваториальной зоне приход солнечного тепла в течение года очень равномерен, так как продолжительность дня круглый год равна приблизительно 12 часам, а солнце в полдень оказывается около зенита.

От экваториальной зоны и к северу и к югу средние годовые температуры поверхности воды начинают понижаться и в субтропиках доходят до 20°. В субтропической зоне солнце в полдень летом поднимается почти к зениту. В это время день намного длиннее ночи. Зимой день короче и солнце в полдень не поднимается так высоко. Поэтому разница в приходе солнечного тепла летом и зимой значительна. Самые высокие и самые низкие температуры воды могут отличаться от средней годовой до 5°. Например, средняя годовая температура воды равна 22°, самая высокая (максимальная) 27°, а самая низкая (минимальная) 17°. Соответственно этому меняется и температура воздуха.

От субтропиков по направлению к полярным кругам средняя годовая температура поверхностной воды быстро понижается и, наконец, зимой доходит до температуры, при которой образуется лед.

Замерзание морской воды

Морская вода замерзает при температурах ниже нуля градусов. Чем больше соленость морской воды, тем ниже температура ее замерзания. Это можно видеть из следующей таблицы:

Эта таблица показывает, что увеличение солености на 2°/00 понижает температуру замерзания приблизительно на одну десятую градуса.

Для того чтобы начала замерзать вода с океанической соленостью 35°/00, ее нужно охладить ниже нуля почти на два градуса.

Выпадая на незамерзшую пресную речную воду, обычный снег с температурой таяния, равной нулю градусов, как правило, тает. Если же этот самый снег выпадает на незамерзшую морскую воду с температурой —1°, то он не тает.

Зная соленость воды, можно определить температуру замерзания любого моря, пользуясь приведенной выше таблицей.

Соленость воды Азовского моря зимой около 12°/00; следовательно, вода начинает замерзать только при температуре 0°,6 ниже нуля.

В открытой части Белого моря соленость доходит до 25°/00. Значит, для замерзания вода должна охладиться ниже минус 1°,4.

Вода с соленостью 100°/оо (такую соленость можно встретить в Сивашах, отделенных от Азовского моря Арабатской стрелкой) будет замерзать при температуре минус 6°,1, а в Кара-Богаз-Голе соленость больше 250°/00, и вода замерзает только тогда, когда ее температура опускается значительно ниже 10° мороза!

Когда соленая морская вода охлаждается до соответствующей температуры замерзания, в ней начинают появляться первичные ледяные кристаллы, имеющие форму очень тонких шестигранных призм, похожих на иглы.

Поэтому их обыкновенно называют ледяными иглами. Первичные ледяные кристаллы, образующиеся в соленой морской воде, не содержат соли, она остается в растворе, увеличивая его соленость. В этом легко убедиться. Собрав ледяные иглы сачком из очень тонкой марли или тюля, надо ополоснуть их пресной водой, чтобы смыть соленую воду, а затем растопить в другой посуде. Получится пресная вода.

Лед, как известно, легче воды, поэтому ледяные иглы всплывают. Их скопления на поверхности воды напоминают по внешнему виду пятна жира на остывшем супе. Эти скопления так и называются салом.

Если мороз усиливается и поверхность моря быстро теряет тепло, то сало начинает смерзаться и при тихой погоде возникает ровная, гладкая, прозрачная ледяная корка, которую поморы, жители нашего северного побережья, называют иилас. Он так чист и прозрачен, что в хижинах, сделанных из снега, его можно употреблять вместо стекла (конечно, если внутри такой хижины нет отопления). Если растопить нилас, то вода окажется соленой. Правда, соленость ее будет ниже, чем воды, из которой образовались ледяные иглы.

Отдельные ледяные иглы не содержат соли, а в образовавшемся из них морском льде появляется соль. Это происходит потому, что беспорядочно расположенные ледяные иглы, смерзаясь, захватывают мельчайшие капельки соленой морской воды. Таким образом, в морском льде соль распределяется неравномерно — отдельными включениями.

Соленость морского льда зависит от температуры, при которой он образовался. При небольшом морозе ледяные иглы смерзаются медленно и захватывают мало соленой воды. При сильном морозе ледяные иглы смерзаются гораздо быстрее и захватывают много соленой воды. В этом случае морской лед окажется более соленым.

Когда морской лед начинает таять, то из него прежде всего вытаивают соленые включения. Поэтому старый, многолетний полярный лед, несколько раз «перелетовавший», становится пресным. Полярные зимовщики используют для питьевой воды обычно снег, а когда его нет, то старый морской лед. Если во время образования льда идет снег, то он, не растаивая, остается на поверхности морской воды, пропитывается ею и, смерзаясь, образует мутный, белесоватый, непрозрачный неровный лед — молодик. И нилас и молодик при ветре и волнении разламываются на куски, которые, сталкиваясь друг с другом, обивают углы и постепенно превращаются в круглые льдины — блинки. Когда волнение ослабевает, блинки смерзаются, образуя сплошной блинчатый лед.

У берегов, на отмелях, морская вода остывает скорее, поэтому лед появляется раньше, чем в открытом море. Обычно лед примерзает к берегам, это припай. Если морозы сопровождаются тихой погодой, припай быстро растет, достигая иногда ширины многих десятков километров. Но сильные ветры и волнения разламывают припай. Оторвавшиеся от него части уплывают по течению, уносятся ветром. Так возникают плавучие льды. В зависимости от размеров они носят различные названия.

Ледяным полем называются плавучие льды площадью более одной квадратной морской мили.

Обломками ледяного поля называют плавучие льды длиной больше одного кабельтова.

Крупнобитый лед короче одного кабельтова, но больше одной десятой кабельтова (18,5 м). Мелкобитый лед не превышает одной десятой кабельтова, а ледяная каша состоит из мелких кусков, кувыркающихся на волнах.

Течения и ветер могут прижать плавучие льдины к припаю или друг к другу. Давление ледяных полей друг на друга вызывает дробление плавучих льдов. При этом обычно создаются нагромождения мелкобитого льда.

Когда одиночная льдина становится на дыбы и в таком положении вмерзает в окружающий лед, она образует ропак. Ропаки, засыпанные снегом, плохо видны с самолета и при посадке могут быть причиной катастрофы.

Часто при давлении ледяных полей образуются ледяные валы — торосы. Иногда торосы достигают высоты в несколько десятков метров. Торосистый лед трудно проходим, особенно для собачьих упряжек. Он представляет собой серьезное препятствие даже для мощных ледоколов.

Обломок тороса, возвышающийся над поверхностью воды и легко уносимый ветром, называется несяком. Иссяк, севший на мель, называют стамухой.

Вокруг Антарктиды и в Северном Ледовитом океане встречаются ледяные горы — айсберги. Это обычно обломки материкового льда.

В Антарктиде, как это недавно установили исследователи, айсберги образуются и в море, на материковой отмели. Над поверхностью воды видна лишь часть айсберга. Большая же его доля (около 7/8) находится под водой. Площадь подводной части айсберга всегда гораздо больше, чем надводная. Поэтому айсберги опасны для кораблей.

Теперь айсберги легко обнаруживаются вдали и в тумане посредством точных радиоприборов на корабле. Раньше же были случаи столкновений кораблей с айсбергами. Так погиб, например, в 1912 г. огромный океанский пассажирский пароход «Титаник».

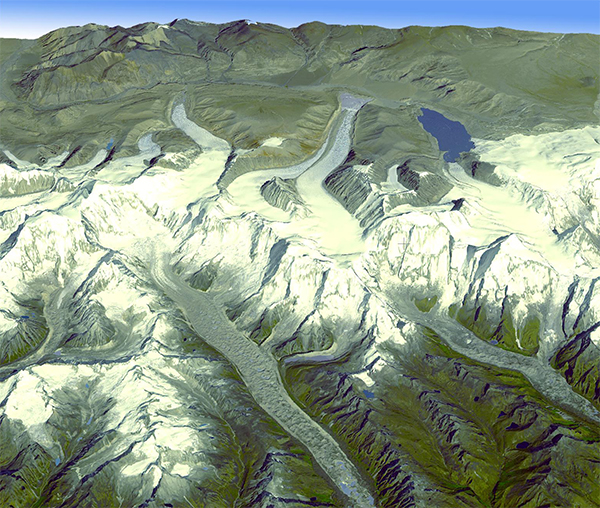

Ледники

Почти 16 млн. км2 площади нашей планеты постоянно покрыто снегом и льдом. Эта огромная площадь равна примерно Южной Америке.

Ледником, или глетчером, называется масса льда, медленно движущаяся по уклону поверхности земли под действием силы тяжести! Ледники образуются из снега, выпадающего в тех местах, где снег растаять не успевает до конца, т. е. расположенных выше снеговой линии. Высота снеговой линии над уровнем моря зависит не только от температуры воздуха, но и от количества выпадающих осадков.

В полярных странах снег и лед покрывают сушу почти от уровня моря, а в низких широтах, в тропиках, — только самые высокие горы. Следовательно, высота снеговой линии возрастает над уровнем моря от полюсов к экватору.

Антарктида и Гренландия почти целиком покрыты тяжелой шапкой «вечных» льдов.

Слово «вечные» не совсем точное и потому взято в кавычки. В истории Земли было время, когда и в Антарктиде и в Гренландии этих льдов не было, а на их месте росли лиственные и хвойные леса.

В наше время ледяной щит Антарктиды и Гренландии местами превышает 2 тыс. м толщины.

Общий объем покрывающего сушу льда и запас воды в нем очень велики. Если бы весь лед растаял, уровень Мирового океана поднялся бы на 40—45 м.

Воды суши

В гидросферу Земли входят не только воды морей и океанов, но и воды материков — реки, озера и болота. Но далеко не вся масса поды находится на поверхности суши. Немалая ее часть скрыта в земных недрах, в горных породах. В некоторых местах реки протекают не по поверхности, а в глубине Земли; существуют и подземные озера.

Все горные породы содержат в себе воду; если порода рыхлая, например песок, вода находится в ней между твердыми частицами; если горная порода плотная, кристаллическая, водонепроницаемая, например гранит, то вода располагается в ее трещинах.

Воды недр Земли называют подземными водами. Они нередко выходят на поверхность в виде ключей, родников, иногда значительных речек, а кое-где в форме периодически бьющих вверх фонтанов — гейзеров.

Подземные воды на большей или меньшей глубине имеются даже в самых сухих пустынях, где их обнаруживают при помощи буровых скважин.

На поверхности суши и в недрах Земли вода находится не только в жидком, но и в твердом состоянии. На суше это ледники, почти сплошь покрывающие Антарктиду, Гренландию и значительные площади на высоких горах. В недрах Земли это так называемая вечная мерзлота.

Все воды суши участвуют в общем круговороте воды в природе и постоянно находятся в движении.

Реки

Каждый из нас, несомненно, видел в природе реку — большую или маленькую, медленно текущую по равнине или бурным потоком несущуюся в горах. Как интересно наблюдать за рекой — то зеркально спокойней, то покрывающейся гребнями волн, то едва струящийся в узком русле, то разливающейся на многие километры вширь!

Любая река на наших глазах «живет», изменяется сама и изменяет берега на всем своем протяжении.

В жизни людей реки играют огромную роль. Издавна человек использует воду рек для своих нужд. С незапамятных времен реки служат путями сообщения; речную воду используют для орошения; на берегах многих рек раскинулись превосходные луга; в реках промышляют рыбу и т. д. По берегам рек возникли первые районы древнейшего земледелия в Китае, Египте, па территории нашей и других стран.

Уже много столетий назад энергию воды рек начали использовать как двигательную силу — сначала для водяных мельниц, потом для движения механизмов на фабриках и заводах, а в наше время — для вращения турбин мощных гидроэлектростанций.

На берегах рек сосредоточено множество населенных пунктов, а в долинах и дельтах некоторых рек живут миллионы людей. Примерно одна треть всех городов мира с населением более миллиона человек в каждом расположена в устьях многоводных рек. В устье Нила живет 5 млн. человек, а в низовьях. Ганга — около 25 млн. человек.

Взгляните на карту любого материка. Вы сразу заметите, что реки образуют на поверхности земли густую сеть. Она охватывает своим прихотливым узором почти всю поверхность суши, и лишь в некоторых районах, главным образом в пустынях, вы увидите на карте одинокие голубые линии.

Общая численность рек на Земле велика. Только в нашей стране рек, имеющих названия и нанесенных на географические карты, сотни тысяч.

Каждая река имеет исток, русло и устье. Реки берут начало в озерах и болотах; иногда истоки рек находятся в горных ледниках, нередко в понижениях, куда по поверхности земли стекают атмосферные осадки, или там, где выходят наружу источники подземных вод.

Устья рек по форме очень разнообразны. Многие реки, впадая в моря и океаны, отлагают здесь ил, песок и гальку и образуют дельты, по форме часто похожие на треугольник или изображение греческой буквы дельты. Поэтому их и называют дельтами. В природе не все дельты имеют форму треугольника. Бывают дельты «клювовидные» и других форм.

Другие реки, особенно там, где их устья «промываются» приливами, при впадении в море сильно расширяются. Это — эстуарии. Устья некоторых рек, например впадающих в Черное море (Днепр, Днестр, Южный Буг и др.), в результате медленного опускания суши были затоплены морскими водами. Здесь возникли широкие и обычно мелководные лиманы. Наконец, некоторые реки, особенно в пустынях, постепенно мелеют, теряются в песках и, по существу, не имеют устьев в определенном месте.

Питание рек

У всякого, кто наблюдал реку, конечно, возникали вопросы: как она «питается», откуда берется в ней вода и почему не иссякает (ведь река беспрерывно течет)? Течение в русле не прекращается даже зимой, когда река покрыта льдом, почва промерзла, а вода на поверхности суши находится в твердом состоянии.

Учеными давно уже установлено, что вода попадает в реки разными путями. Основной ее «поставщик» — атмосфера. Дождь, снег, роса, туман дают влагу на поверхность суши. Стекая по уклонам поверхности, вода собирается в ручейки, речки и наконец в большие реки. Из атмосферы реки получают наибольшую долю своего питания.

Часть воды поступает в реки из недр Земли, из горных пород; часть — из озер и болот. В зимнее время реки питаются главным образом подземными водами, стекающими в реки из-под промерзшей почвы, талого грунта, а также из озер.

Речная система. Бассейн. Водораздел

Какую бы реку мы ни взяли для примера, она имеет притоки, приносящие в нее воду. Если на карте изобразить большую главную реку, она всегда имеет множество притоков; притоки ее, в свою очередь, имеют притоки, и т. д.

Река со всеми ее притоками образует речную систему. Рассмотрите на карте изображение речной системы Волги. Она напоминает дерево: главная река похожа на ствол, а бесчисленное количество ее притоков — на крону. Рисунок речной системы зависит от характера местности, на которой реки «собирают» воду.

Площадь поверхности суши, охваченная речной системой, называется бассейном главной реки. Каждая река, как бы велика она ни была, имеет свой ограниченный в пространстве водосборный бассейн.

Установить, в каких местах воды стекают в одну реку, в каких — в другую, в большинстве случаев нетрудно. Даже на обычной географической карте можно провести линию, отделяющую бассейн одной реки или речной системы от бассейна соседней реки или системы. Линия, разделяющая бассейны рек и речных систем, называется водоразделом.

На карте материков земного шара можно также провести водораздельную линию, разделяющую сток воды с поверхности суши в разные океаны. Проведя ее, мы увидим на карте мировой водораздел. На карте Европы можно таким же образом провести главный водораздел Европейского материка, на карте Азии — Азиатского материка.

Живое сечение реки. Расход воды. Годовой сток

Изучая по карте ту или иную реку, мы, конечно, без особого труда сможем сказать, куда она впадает, на каком материке и в какой его части находится, течет ли она в горах или по равнине.

Нетрудно нам будет представить себе и то, какова ее длина и площадь бассейна.

На специальных, очень крупного масштаба, картах можно измерить ширину реки, определить ее глубины, характер берегов и дна. Умелое пользование картами обзорными и специальными позволяет получить немало данных о каждой реке. Однако карты не помогут нам узнать, какое количество воды река выносит, определить скорость течения в разных местах, мутность воды, ее температуру, какие водятся в ней рыбы и пр. Практически же особенно важно знать скорость течения и количество выносимой воды.

Представьте себе поперечное сечение русла реки. Ту его часть, которую занимает вода, называют живым сечением реки. Нетрудно понять, что чем больше живое сечение реки (т. е. чем глубже и шире река), тем больше через него может пройти воды. Количество прошедшей воды, само собой разумеется, зависит и от скорости течения. Если течение быстрое, воды пройдет больше, если медленное — меньше.

Скорость течения в русле реки неодинакова. У дна, берегов и на поверхности реки вода движется медленнее, чем в толще потока; по линии наибольшей глубины обычно скорость максимальная.

Замедление скорости течения у дна и берегов объясняется трением частиц воды о грунт, а на поверхности реки — сопротивлением воздуха.

Количество воды, проходящее через живое сечение за одну секунду, называется расходом реки. Расход для больших рек выражается в кубических метрах. Например, расход реки Москвы у села Павшино в среднем равен 50 м31сек. Это значит, что у села Павшино через живое сечение реки Москвы в одну секунду в среднем проходит 50 м3 воды.

Расход реки зависит и от времени года. У большинства рек нашей страны самый большой расход воды наблюдается во время весеннего половодья. В горных реках, берущих начало среди снегов, больше всего воды летом, когда эти снега тают.

Количество воды, которое прошло через живое сечение реки за год, называется годовым стоком. Годовой сток больших рек выражают в кубических километрах. Например, годовой сток Дуная равен 200 км*.

Естественно, что годовой сток рек тесно связан с климатом и прежде всего с количеством осадков. Там, где осадков выпадает мало, нет и многоводных рек. Большое значение имеет также испарение воды с поверхности реки и ее бассейна. Чем суше климат, тем испарение больше, а сток соответственно меньше. На пример, р. Нил берет начало в экваториальной зоне, где выпадает очень много осадков. Поэтому в верхнем течении Нил многоводен. Однако далее Нил проходит по пустыне, где сухо, жарко и очень много воды испаряется и просачивается в грунт. В результате Нил выносит в Средиземное море меньше воды, чем Северная Двина в Белое море.

Очень большое значение имеет время, за которое вода успевает добраться до устья. Его называют временем добегания. Чем больше время добегания, тем больше времени у реки на испарение, тем меньше ее сток.

Очевидно, что у горных рек с их быстрым течением время добегания будет значительно меньше, чем у медленно текущих равнинных рек.

Реки равнинные и горные

По своему характеру реки очень разнообразны, но их можно разделить на два основных типа — равнинные и горные.

Волга, например, — равнинная река. Каждый, кто бывал на Волге, знает, как спокойно движутся ее воды по обширной Восточно-Европейской равнине. Длина реки 3690 км, а высота ее истоков на Валдайской возвышенности едва достигает 228 м над уровнем моря. Постепенное понижение Восточно-Европейской равнины очень незначительно. Оно составляет (в среднем) 7 см на 1 кл, Поэтому течение реки медленное.

Можно проследить, как река на своем пути становится все более многоводной. В селе Вол-говерховье, Калининской обл., находится исток Волги. Он настолько незначителен, что в засушливые годы его можно перешагнуть. Но уже через несколько километров, приняв в себя притоки из малых лесных озер, Волга становится заметной речкой, а пополнившись водой оз. Селигер, делается пригодной для сплава. После того как Иваньковская и другие плотины перегородили Волгу, подняли ее уровень и образовали многоводные водохранилища, она теперь судоходна и в верхнем своем течении. С каждым новым притоком Волга становится все более многоводной, все большая масса воды проходит по ее руслу. В среднем течении ширина Волги достигает уже 2—2.5 км.

Наибольшее количество воды наши равнинные реки получают весной. Тают снега, вода, стекая по склонам в реку, наполняет ее и ломает подтаявший лед. Начинается весенний паводок, или половодье. Уровень реки поднимается на 5—10 м, и вода выходит из берегов.

Берега Волги не похожи один на другой. Правый почти повсюду высокий, обрывистый, а левый— низкий, луговой, и, разливаясь, река затопляет его на несколько километров. У г. Горького, например, разлив достигает 20—30 км в ширину.

Продолжается половодье в верховьях Волги (у Ярославля) около 24—25 дней, в среднем ее течении — около 75 дней, а у Астрахани около 100 дней.

Весной течение рек гораздо быстрее. Вода размывает дно и стенки русла, отрывает от берега и уносит с собой частицы песка и глины, из которых сложены берега, перекатывает по дну песок, щебень и мелкие камни. Пока течение реки быстрое, песок и ил переносятся вниз по реке, не задерживаясь. Когда же скорость его уменьшается, река начинает откладывать наносы. Так после спада весенних вод на реке появляются новые отмели, перекаты, острова.

Пароходам и другим судам после весеннего паводка нередко приходится идти по новому фарватер у, т. е. линии наибольших глубин.

Иногда речные отложения становятся настолько, обильными, что путь воде по руслу преграждается. Тогда река прокладывает себе новый путь. Особенно много наносов образуется при впадении реки в море — в дельте. Площадь волжской надводной дельты, например, около 10 тыс. «л*2, а подводная дельта простирается по дну Каспийского моря еще почти на 6 тыс. км2.

Главное русло реки разбивается в дельте на огромное количество протоков, прокладывающих себе путь среди нанесенных рекой отложений.

После весеннего разлива река постепенно входит в берега и количество воды в ней резко убывает: наступает время самого низкого уровня воды — межень.

Осенью, с наступлением холодов, река покрывается льдом, и движение судов по ней прекращается.

Другой тип реки — горная река. Такая река питается не только за счет атмосферных осадков, но и от таяния ледников и вечных снегов в горах.

Тот, кто бывал в горах, не мог не заметить, как велика и могуча сила падающей воды. Поток стремительно несется вниз, перекатывая по дну большие камни. Ударяясь друг о друга, они дробятся, обкатываются, шлифуются. Так образуются булыжники, речная галька, крупнозернистый песок.

Горные реки — мощные источники энергии.

Водопады

Дно реки разрушается неравномерно: рыхлые породы смываются быстрее, а твердые долго остаются на месте. Поэтому если начертить горную реку вдоль ее русла в виде линии, то линия получится ломаной, ступенчатой. Когда такие «ступени» бывают высокие, река низвергается с них водопадом.

На земном шаре очень много водопадов. Некоторые из них падают с большой высоты и обладают огромной мощностью Образовавшись, водопад на реке не остается на месте, он медленно отступает вверх по реке, так как поток воды постепенно разрушает ступень в русле.

У подножия водопада нередко можно видеть глубокую чашу. Ее выдолбил падающий поток. Вода в этой чаше кипит и клокочет, шум ее слышен издалека. Высоко в небо вздымаются облака белых брызг. Они разносятся ветром, обдавая окружающую местность холодной водяной пылью

Наибольшие водопады находятся на р. Ниагаре в Северной Америке, на р. Замбези в Африке, на многих горных реках в Кордильерах, Альпах, на Кавказе, в Японии и других странах (см. стр. 534).

Реки горно-равнинные

Рассмотрим теперь реки, которые стекают с гор, а затем несут свои воды по обширным равнинам.

Аму-Дарья — самая большая река Средней Азии. Ее длина с притоком Вахджиром — 2620 км. Истоки Аму-Дарьи расположены на высоте 4900 м в области вечных снегов и ледников — в горной области Памира и Гиндукуша. Как и все другие крупные реки, Аму-Дарья образовалась в то время, когда начали подниматься горные цепи Памира и Тянь-Шаня, а море, ранее заливавшее территорию Средней Азии, стало отступать.

В реках, таких, как Аму-Дарья, питающихся за счет дождей и таяния снегов, обычно бывает два паводка — весной и летом, когда тают льды и снега.

Подобно Аму-Дарье, берет свое начало в горах и великая китайская река Хуанхэ. Говорят, что нет на свете реки более капризной и непостоянной в своем течении, чем Хуанхэ. Река начинается в высоких горах на западе Китая. Значительную часть своего пути река проходит в гористой местности, сложенной лёссом— рыхлой, легко размываемой горной породой палево-желтогоцвета. От большого содержания частиц размытого лёсса вода в реке становится желтой, даже бурой. На равнине бурные воды Хуанхэ замедляют свой бег, и в русле реки отлагаются огромные массы ила и песка, которые повышают речное дно, и реке становится все труднее умещаться в своих берегах. Она прорывает валы, которыми жители укрепляют ее берега в нижнем течении, и разливается. Иногда Хуанхэ прокладывает себе новое русло. Некогда она впадала в Желтое море, южнее Шаньдунского п-ва. В середине прошлого столетия Хуанхэ повернула на северо-восток и теперь впадает в южную часть залива Бохайвань. Это место находится на расстоянии 450 км от места прежнего впадения реки в море.

Много раз изменяя направление и заливая все новые пространства, Хуанхэ заполнила своими отложениями обширную площадь приморской низменности. Плодородная Великая Китайская равнина состоит главным образом из наносов Хуанхэ.

Перемена русла реки — несчастье для населения. Выходя из берегов и изменяя русло, она уничтожает возделанные поля, разрушает дороги, размывает берега.

В 1951 г. на севере Италии, в Альпах, в течение нескольких дней шли сильные дожди. Реки вышли из берегов. Самая большая река Италии — р. По — прорвала дамбу и залила равнину. Потоки воды неслись с огромной скоростью, разрушая на своем пути сады, виноградники и крестьянские дома. Вода залила несколько городов Северной Италии, совсем затопила район г. Ровиго.

В апреле 1952 г. в США разлилась р. Миссури. Она затопила огромную площадь земли. 100тыс. фермеров были эвакуированы. Наводнение захватило штаты Северная и Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Айова, Миссури. Этот разлив рр. Миссури и Миссисипи нанес ущерб 50 городам.

Преобразование рек

В нашей стране ведутся огромные работы по использованию рек. Каждый год строятся новые каналы, углубляются речные русла. Многие реки Европейской части России уже объединены в одну систему.

На реках построены и строятся многочисленные гидроэлектростанции. За годы пятилеток уже вошли в строй и сооружаются десятки тысяч колхозных гидроэлектростанций. Они используют энергию малых рек.

В засушливых районах, где выпадает мало осадков, например в Средней Азии, реки используются для искусственного орошения полей, садов, пастбищ. Орошение и обводнение миллионов гектаров бесплодных, засушливых земель превращает их в цветущие поля, сады, виноградники и пастбища для скота. Миллионы китайских тружеников участвуют в народных стройках по регулированию рек. Они строят водохранилища, каналы, возводят по берегам рек валы. Китайский народ уже в значительной степени «укротил» большую реку Хуайхэ и принялся за обуздание Хуанхэ.

Величайшие реки мира

Самая многоводная река земного шара — Амазонка, хотя по длине (5500 км) она значительно уступает Миссисипи с Миссури и Нилу У Амазонки огромная площадь бассейна — свыше 7 млн.

км2. Ее бассейн расположен в экваториальной зоне Южной Америки, где выпадает очень много осадков. Поэтому в русле

Амазонки собирается исключительно много воды. Ее средний расход равен 120 тыс. м3/сек, а годовой сток — около 4 тыс. км3. В нижнем течении обычная ширина Амазонки около 20 км, а в некоторых местах доходит до 80 км/ч

На втором месте по количеству воды стоит африканская река Конго. Ее бассейн, также лежащий в экваториальной зоне, почти вдвое меньше бассейна Амазонки. Кроме того, в африканской экваториальной зоне и осадков выпадает несколько меньше. В результате средний расход р. Конго составляет 40 тыс. м3/сек, а сток — 1260 км3 в год.

Самая длинная река — Миссисипи с Миссури (7330 км) — имеет площадь бассейна не намного меньше, чем Конго. Воды в Миссисипи вдвое меньше. Ее средний расход равен 19 000 м31сек, а годовой сток — 600 км3. Про-1 исходит это потому, что в бассейне Миссисипи другой климат. Осадков здесь выпадает меньше, I чем в бассейне Конго, а испарение в сравнительно сухих прериях, по которым протекает Миссури, большое. Таким образом, Миссисипи выносит воды в шесть раз меньше, чем Амазонка.

По годовому стоку воды Миссисипи занимает среди рек земного шара пятое место; I р. Ганг с Брахмапутрой — третье, Янцзы — четвертое. На шестом и восьмом местах — наши реки Енисей и Лена.

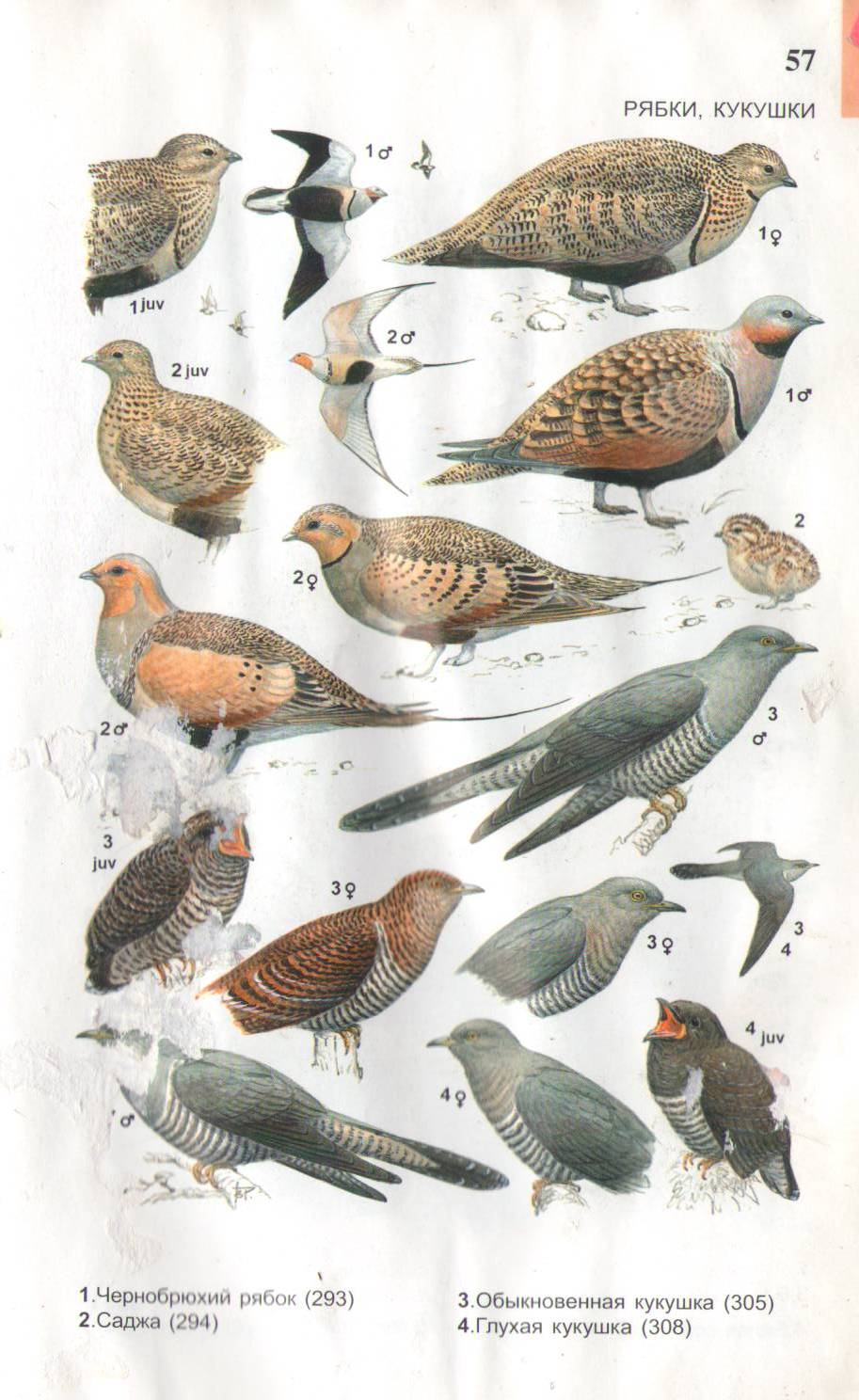

Летом дважды в день, как по расписанию, строго в одно и то же время рябки оставляют гнезда и, собравшись со всей округи в огромные стаи, устремляются к ближайшему водопою. Эти птицы принадлежат к числу лучших летунов и способны развивать скорость до 65—70 км/ч.

Летом дважды в день, как по расписанию, строго в одно и то же время рябки оставляют гнезда и, собравшись со всей округи в огромные стаи, устремляются к ближайшему водопою. Эти птицы принадлежат к числу лучших летунов и способны развивать скорость до 65—70 км/ч.  Вода в пустыне ценится дороже всего, поэтому рябков ничуть не смущают ее горьковато-соленый вкус и необходимость ежедневно летать за ней на расстояние 20—30 км. Оперение на брюшке самцов обладает способностью впитывать от десяти до восемнадцати граммов влаги, которая почти без потерь доставляется изнывающим от жажды птенцам.

Вода в пустыне ценится дороже всего, поэтому рябков ничуть не смущают ее горьковато-соленый вкус и необходимость ежедневно летать за ней на расстояние 20—30 км. Оперение на брюшке самцов обладает способностью впитывать от десяти до восемнадцати граммов влаги, которая почти без потерь доставляется изнывающим от жажды птенцам. Яйца лежат прямо на почве без подстилки.

Яйца лежат прямо на почве без подстилки. При нападении самки сражаются, как гладиаторы, и чаще всего оставляют насильников с носом.

При нападении самки сражаются, как гладиаторы, и чаще всего оставляют насильников с носом. Полевым воробьям удается вырастить по два выводка даже в Заполярье.

Полевым воробьям удается вырастить по два выводка даже в Заполярье. В городе воробьи ночуют преимущественно поодиночке в постоянных индивидуальных убежищах на лоджиях, чердаках, за карнизами окон.

В городе воробьи ночуют преимущественно поодиночке в постоянных индивидуальных убежищах на лоджиях, чердаках, за карнизами окон.