Обширные пространства Мирового океана к 70-м годам XX в.

еще оставались не исследованными.

еще оставались не исследованными.

Изучались главным образом моря, омывающие Англию, и северная часть Атлантического океана, прилегающая к США и дающая начало потоку теплых вод Гольфстрима — этой мощной теплой «реке в океане». Для того чтобы исследовать малоизвестные области Мирового океана, выяснить более основательно строение рельефа дна, физические, химические и биологические свойства и особенности отдельных океанов на поверхности и на глубинах, английские ученые решили орга-вязовать большую кругосветную океанографическую экспедицию.

Изучались главным образом моря, омывающие Англию, и северная часть Атлантического океана, прилегающая к США и дающая начало потоку теплых вод Гольфстрима — этой мощной теплой «реке в океане». Для того чтобы исследовать малоизвестные области Мирового океана, выяснить более основательно строение рельефа дна, физические, химические и биологические свойства и особенности отдельных океанов на поверхности и на глубинах, английские ученые решили орга-вязовать большую кругосветную океанографическую экспедицию.

По предложению Королевского общества Английской академии наук) Британское Адмиралтейство снарядило экспедицию на деревянном корвете «Челленджер».

Судно это было по сравнению с современными кораблями небольшое — 2306 т водоизмещением, с машиной в 1234 лошадиных силы. Оно было тщательно оборудовано лабораториями, научными инструментами и приборами для разнообразных исследований.

Подготовка корабля к плаванию продолжалась более года. Командиром назначили опытного моряка Нэрса. Во главе научной части был поставлен Уайвилл Томсон и при нем еще ученая комиссия из пяти специалистов (Дж. Мёррей и др.).

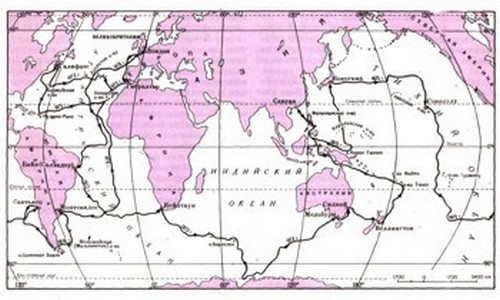

Корвет вышел из Портсмута в декабре 1872 г. и направился к Гибралтару, затем к о-вам Мадейра и Тенериф, а отсюда — по Атлантическому океану к Малым Антильским о-вам. На этом пути корабль часто делал остановки (станции) для детального изучения глубин и всех свойств океанической воды.

С глубины более 5700 м впервые был взят грунт шоколадного цвета. Исследования показали, что это очень своеобразные глубоководные отложения, лишенные органических остатков и содержащие повышенное количество железа. Эти отложения были названы морской красной глиной. Впоследствии оказалось, что она лежит на больших глубинах всего океанического ложа. Происхождение ее и до сих пор окончательно не установлено: некоторые ученые полагают, что она образовалась и пучинах океана без доступа света и кислорода; другие считают, что это осевшая на ложе океана космическая пыль из мирового пространства.

Близ Антильских островов впервые исследователями была обнаружена впадина глубиной 186 м.

После того как «Челленджер» пересек океан в обратном направлении, он пошел от Мадейра на юг вдоль Африки и на широте 3° южнее экватора вторично пересек океан в направлении к берегам Бразилии.

На этом пути на глубине более 4500 м была обнаружена чрезвычайно низкая температура воды —всего 0°,2, т. е. близкая к точке замерзания воды.

После пребывания у берегов Бразилии исследователи прошли к южной оконечности Африки (Кейптауну) и вышли в Индийский океан. Затем «Челленджер» побывал у Южного полярного круга, приблизившись к антарктическим льдам. На этом пути он неоднократно попадал в штормы на «ревущих сороковых» параллелях, преодолевал сильные течения и противостоял жестоким ветрам. На его пути затем был материк Австралия и своеобразная по природе Новая Зеландия. Далзекартины моря суровой Антарктики.

Они сменились яркими красками коралловых рифов субтропических вод Тихого океана. Побывав у берегов Китая (Гонконг), корвет пошел к Японии; у берегов последней исследователи измерили глубину океана — 8387 м,— наибольшую за все время плавания.

Они сменились яркими красками коралловых рифов субтропических вод Тихого океана. Побывав у берегов Китая (Гонконг), корвет пошел к Японии; у берегов последней исследователи измерили глубину океана — 8387 м,— наибольшую за все время плавания.

Впереди лежал безбрежный Тихий океан. Как и прежде, часто делая остановки, «Челленджер» дошел до Гавайских о-вов, где ученые наблюдали последние стадии извержения вулкана Килауэа. Громадное лавовое озеро в его кратере глухо клокотало, а по пологим склонам кое-где струилась покрывающаяся твердой коркой лава.

От Гавайских о-вов судно пошло к о-вам Таити, отсюда к западному побережью Южной Америки у города Вальпараисо и Магеллановым проливом вышло в Атлантический океан.

Выйдя на середину океана, «Челленджер» направился по меридиану на север до Азорских о-вов, повторив станции на местах пересечения своих прежних маршрутов и этим проверив ранее полученные данные.

В Англию корабль возвратился в мае 1876 г., пробыв в плавании 3,5 года. За это время он прошел расстояние, более чем втрое превышающее окружность Земли. На 362 глубоководных станциях были измерены глубины, выяснен характер грунта, определен химический состав воды на поверхности и в глубине; исследована жизнь в толще воды и на дне, морские течения, условия погоды во время плавания и т. д.

Собранные материалы оказались столь велики, что их обрабатывали 70 ученых на протяжении 20 лет. Опубликованные труды составили 50 томов; из них в восьми описаны океаны и моря (глубины, рельеф дна и грунта, свойства воды), в двух — встреченные на пути корабля морские растения, в сорока томах —. морские животные организмы. Одних карт, чертежей и рисунков было составлено 2279.

Обработка материалов велась после смерти У. Томсона под руководством Дж. Мёр-рея. Им лично произведено исследование морских грунтов, выяснен их состав на разных глубинах и их происхождение. Оказалось, что на глубинах до 2000 л вблизи материков залегают преимущественно осадки, снесенные с суши и занимающие около 25 % площади океанического дна. Вдали от берегов на глубинах до 4000 м грунты состоят из известковых скорлупок мельчайших морских организмов — гло-бигерин, живущих в верхних слоях сравнительно теплой воды; падая на дно океанов непрерывным «дождем», они постепенно растворяются и обычно не достигают глубин более 4000 м. Эти отложения занимают около 30 % площади океанического ложа.

Глубже остатков глобигерин оседают кремнистые скелетики диатомовых водорослей (до 6000 м), а еще глубже опускаются кремнистые скелетики мельчайших животных—радиолярий. Эти осадки занимают 9 % площади дна океана. Самые глубокие площади океанического дна покрывает красная глина, занимающая 36% пространства.

Столь же интересные материалы были собраны экспедицией о свойствах морской воды, О жизни в ней и установлены некоторые общие географические закономерности, неизвестные до плавания «Челленджера». Среди водорослей и морских животных многие оказались неизвестными ранее, особенно среди обитателей больших глубин.

После «Челленджера» изучением океанов занимались крупные экспедиции, например германская на корабле «Газель», американские на кораблях «Тускарора», «Блейк», «Альбатрос» и др. Из русских исследователей в конце XX в. неоценимый вклад в океанографию сделал С.

О. Макаров на корабле «Витязь».

Внешне они очень похожи друг на друга. Клювы, шеи и лапы у них достаточно длинные, поэтому эти кулики прекрасно приспособлены к жизни у воды, в сырой болотистой местности. При охоте они в основном пользуются зрением, и излюбленный прием, который они употребляют при добывании пищи, состоит в вылавливании насекомых, рачков и мальков рыб из толщи воды.

Внешне они очень похожи друг на друга. Клювы, шеи и лапы у них достаточно длинные, поэтому эти кулики прекрасно приспособлены к жизни у воды, в сырой болотистой местности. При охоте они в основном пользуются зрением, и излюбленный прием, который они употребляют при добывании пищи, состоит в вылавливании насекомых, рачков и мальков рыб из толщи воды.  Нередко в погоне за добычей птица погружает в воду не только весь клюв, но и голову с шеей. Демонстрируя незаурядные способности к извлечению пищи из воды, улиты не утратили навыков сбора насекомых

Нередко в погоне за добычей птица погружает в воду не только весь клюв, но и голову с шеей. Демонстрируя незаурядные способности к извлечению пищи из воды, улиты не утратили навыков сбора насекомых  Яйца этих куликов окрашены в небесно-голубой цвет, а высиживают их птицы в старых гнездах дроздов, расположенных на деревьях.

Яйца этих куликов окрашены в небесно-голубой цвет, а высиживают их птицы в старых гнездах дроздов, расположенных на деревьях. В погоне за ними птицы переворачивают разнообразные предметы, лежащие на берегу: камешки, обломки кораллов, раковины, панцири крабов, дохлую рыбу. Камнешарка способна перевернуть камень, не уступающий по весу самой птице (около 100 г).

В погоне за ними птицы переворачивают разнообразные предметы, лежащие на берегу: камешки, обломки кораллов, раковины, панцири крабов, дохлую рыбу. Камнешарка способна перевернуть камень, не уступающий по весу самой птице (около 100 г).

Во многих местах галки обоих видов гнездятся бок о бок и вступают в смешанные браки, поэтому здесь бывает немало

Во многих местах галки обоих видов гнездятся бок о бок и вступают в смешанные браки, поэтому здесь бывает немало