Невозможно установить, когда человек составил первую карту. Известно только, что за много тысячелетий до нашей эры человек уже хорошо знал окружающую его местность и умел изобразить ее на песке или коре дерева. Эти картографические изображения служили для указаний путей кочевок, мест охоты и т. п.

По мере развития хозяйства и культурных потребностей людей расширялся их кругозор. Прошли еще многие сотни лет.

Люди, кроме охоты и рыболовства, стали заниматься скотоводством и земледелием. Эта новая, более высокая ступень культуры нашла отражение и в рисунках-планах. Они становятся подробнее, выразительнее, точнее передают характер местности.

Люди, кроме охоты и рыболовства, стали заниматься скотоводством и земледелием. Эта новая, более высокая ступень культуры нашла отражение и в рисунках-планах. Они становятся подробнее, выразительнее, точнее передают характер местности.

До наших дней сохранилось одно из древнейших изображений охотничьего угодья Северного Кавказа. Оно выгравировано на серебре примерно за 3 тыс. лет до н. э., т. е. около 5 тыс. лет назад. На рисунке изображено озоро и впадающие в него реки, стекающие с горного хребта. Тут же изображены звери, обитавшие в те времена на склонах Кавказских гор или долинах.

Этот ценнейший памятник культуры древних жителей нашей страны был найден учеными при раскопках одного из курганов на берегу р. Кубани у г. Майкопа.

При рабовладельческом строе в античном мире составление географических карт достигло большого развития. Греки установили шарообразность Земли и ее размеры, ввели в науку картографические проекции, меридианы и параллели.

Один из самых знаменитых ученых древнего мира, географ и астроном Клавдий Птолемей, живший в г. Александрии (в устье р. Нила) во II в., составил подробную карту Земли, какой до него еще никто не создавал.

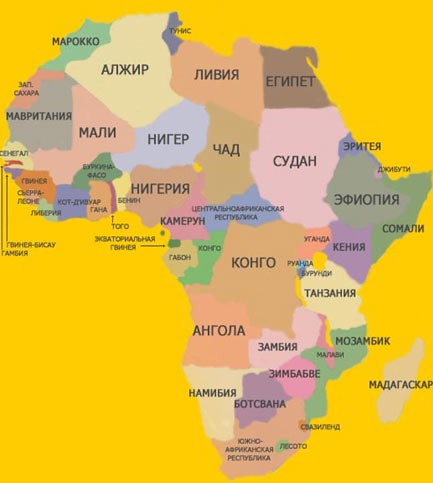

На этой карте изображены три части света— Европа, Азия и Ливия (так называли тогда Африку), а также Атлантический океан, Средиземное и другие моря. Карта имеет уже градусную сетку. Птолемей ввел эту сетку, чтобы более правильно изобразить на карте шарообразную форму Земли. Известные в то время реки, озера, полуострова Европы и Северной Африки на карте Птолемея показаны довольно точно.

Если сравнить карту Птолемея с современной, то нетрудно заметить, что местности, расположенные далеко от района Средиземного моря, т. е. известные Птолемею только по слухам, получили фантастические очертания.

Особенно бросается в глаза то, что Азия изображена не целиком. Птолемей не знал, где она кончается на севере и на востоке. Не знал он также и о существовании Северного Ледовитого и Тихого океанов. Африка продолжается на карте до Южного полюса и переходит в какую-то сушу, соединяющуюся на востоке с Азией. Птолемею не было известно, что Африка оканчивается на юге и омывается океаном. Не знал он и о существовании самостоятельных материков — Америки, Антарктиды и Австралии. Индийский океан Птолемей изобразил замкнутым морем, в которое невозможно пройти на кораблях из Европы. И все же в древнем мире и в последующие столетия, вплоть до XV в., никто не составил лучшей карты мира, чем Птолемей.

Римляне широко пользовались картами в административных и военных целях; ими были составлены дорожные карты.

На протяжении средних веков достижения античной науки оказались надолго забытыми.

Церковь вступила в жестокую борьбу с научными представлениями о строении и происхождении мира.

В школах преподавались небылицы о сотворении мира богом в шесть дней, о всемирном потопе, о рае и аде. Мысль о шарообразности Земли считалась церковниками «еретической» и строго преследовалась. Представление о Земле получило совершенно фантастическую форму. В VI в. византийский купец — монах Козьма Индикоплов изобразил Землю в форме прямоугольника.

Основным видом карт становятся грубые, далекие от действительности и лишенные научной основы «монастырские карты». Они свидетельствуют об упадке картографии в средневековой Европе. В этот период в Европе возникло множество небольших замкнутых государств. При натуральном хозяйстве эти феодальные государства не нуждались в связях с внешним миром.

К концу средневековья в городах Европы начинают развиваться торговля и мореплавание, расцветают искусство и наука.

В XIII—XIV вв. в Европе появляются компас и морские навигационные карты, так называемые портоланы.

На этих картах, подробно и очень точно изображалась береговая линия, а внутренние части материков оставались пустыми или же заполнялись картинами из жизни населяющих их народов.

Эпоха великих географических открытий создала условия для подъема картографической науки: мореплавателям нужна была хорошая, правдивая географическая карта. В XVI в. появились более правильные карты, построенные в новых картографических проекциях.

Из истории русской картографии

Уже в XV в. Россия стала превращаться в крупное и могучее многонациональное государство.

Чтобы знать всю страну, ее размеры, а также и границы, надо было иметь подробную карту.

Такая карта под названием «Большой чертеж» была составлена, по-видимому, во второй половине XVI в. Эта карта позднее несколько раз перечерчивалась, в нее вносились дополнения и изменения.

Ни первые, ни последующие экземпляры «Большого чертежа» не сохранились до наших дней. Уцелело лишь приложение к карте — «Книга Большому чертежу». Она содержит много интересных сведений о природе, хозяйстве и жизни народов нашей страны в те времена. Описание в «Книге» ведется по главным рекам и дорогам. Подробнее всего описаны центр страны, Европейский Север, «порубежные» города, расположенные вдоль границ Московского государства. В описании подробно рассказывается о реках как путях сообщения, о «городах», «сторожевьях», «засеках», рвах и других оборонительных сооружениях на границах государства.

Первая карта Русского государства и сопровождающее ее описание свидетельствуют о высокой географической культу Ре русских людей, о большой работе, которая предшествовала ее созданию.

В XVII в. Русское государство сильно расширило свою территорию. Отважные русские казаки-землепроходцы и промышленники (охотники за пушным и морским зверем) быстро продвинулись на восток и к концу столетия полностью присоединили к России всю Сибирь до Тихого океана (см. стр. 315). Во время путешествий служилые люди составляли описания и «чертежи» (схематичен скис карты) открываемых земель; «чертежи» доставлялись ими в сибирские города и в Москву. Там в воеводских канцеляриях по «чертежам» составлялись общие карты страны.

Русское правительство, заинтересованное в получении хорошей карты новых земель, в

1696 г. издало указ о составлении новой карты Сибири «самым добрым мастерством, а большой всей Сибири чертеж сделать вышину трех аршин, поперек четырех аршин».

Это ответственное поручение было выполнено под руководством жителя сибирского города Тобольска Семена Ульяновича Ремезова, выдающегося ученого-географа того времени.

Кроме получившего одобрение правительства «Чертежа всей Сибири», Ремезов составил еще «Чертежную книгу Сибири» — первый русский географический атлас из 23 карт.

При Петре I были составлены карты р. Дона, Азовского, Черного, Балтийского и Каспийского морей. Петр I посылал геодезистов (специалистов по точным съемкам местности) Ев-реинова и Лужина на Камчатку для съемки Курильских островов.

Картографические работы петровского времени подытожил виднейший русский картограф и географ Иван Кирилов, выпустивший в 1734 г. «Атлас Всероссийской империи» из 15 карт.

В это же время началась грандиозная работа по составлению карт внутренних частей страны с целью создания генеральной карты России. В результате в 1745 г. был издан «Атлас Российской» Академии наук. Кроме генеральной карты России, атлас содержал 13 карт Европейской России и 6 карт Азиатской России.

Выход в свет этого атласа был крупным событием в культурной жизни нашей страны. Карты атласа, вычерченные в удачно выбранных картографических проекциях, были значительно точнее, чем карты, которыми пользовались раньше. Зарубежные картографы в течение нескольких десятилетий, пока не появились еще более совершенные русские карты, пользовались этим атласом, когда им надо было на своих картах изобразить территорию России.

С именем великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова связан новый период развития русской картографии. Под его руководством работало специальное научное учреждение — географический департамент Академии наук. Ломоносов много внимания уделял подготовке кадров картографов и геодезистов. К концу XVIII в. в географическом департаменте было составлено свыше 250 различных карт.

В XIX в. составлением новых карт Русского государства занималось главным образом военное ведомство.

Военно-топографический отдел Главного штаба организовал дело на строго научной основе. Кроме разнообразных топографических карт, морских и обзорных военно-справочных карт, военно-топографический отдел издал несколько хорошо выполненных атласов.

В 70-х годах XIX в. русские картографы приступили к замене устаревших карт новыми.

Наряду с усовершенствованием геодезических инструментов изменился и способ изображения всех данных, которые наносились на новые карты.

Если раньше, например, неровности рельефа на топографических картах изображались штрихами, то теперь их стали изображать при помощи горизонталей.

На новых картах легко стало определять высоты и уклоны местности. Составлялись и разнообразные специальные карты. Так, например, знаменитый географ и почвовед В. В. Докучаев в 80-х годах составил карту почв всей территории Европейской России. На ней было видно, что почвы разных типов расположены широкими зонами, полосами, вытянутыми с запада на восток.

Географические экспедиции, изучавшие природные условия страны, составляли новые, более точные географические, геологические, климатические, почвенные, экономические и другие карты.

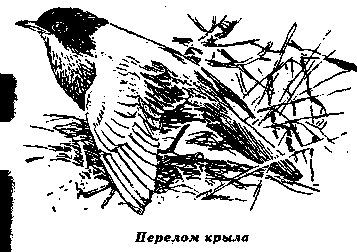

Специально для охраны японского и даурского журавлей создан Хинганский заповедник. С целью изучения и охраны уникальных популяций журавлей Приамурья разработан беспрецедентный международный проект с участием России, Китая и США, представленных всемирно известным центром по изучению журавлей. Исключительные заслуги в сохранении журавлиного племени Приамурья принадлежат Японии, где зимуют все черные, многие японские и даурские журавли. К счастью, в этой стране журавлей почитают издревле. Массовая подкормка зимующих журавлей здесь проводится уже более 70 лет.

Специально для охраны японского и даурского журавлей создан Хинганский заповедник. С целью изучения и охраны уникальных популяций журавлей Приамурья разработан беспрецедентный международный проект с участием России, Китая и США, представленных всемирно известным центром по изучению журавлей. Исключительные заслуги в сохранении журавлиного племени Приамурья принадлежат Японии, где зимуют все черные, многие японские и даурские журавли. К счастью, в этой стране журавлей почитают издревле. Массовая подкормка зимующих журавлей здесь проводится уже более 70 лет. Первое гнездо с кладкой этой таинственной, исключительно скрытной и плохо изученной птицы удалось найти лишь в 1975 году на Дальнем Востоке -спустя 140 лет после того, как черные журавли стали известны науке.

Первое гнездо с кладкой этой таинственной, исключительно скрытной и плохо изученной птицы удалось найти лишь в 1975 году на Дальнем Востоке -спустя 140 лет после того, как черные журавли стали известны науке. Люди, кроме охоты и рыболовства, стали заниматься скотоводством и земледелием. Эта новая, более высокая ступень культуры нашла отражение и в рисунках-планах. Они становятся подробнее, выразительнее, точнее передают характер местности.

Люди, кроме охоты и рыболовства, стали заниматься скотоводством и земледелием. Эта новая, более высокая ступень культуры нашла отражение и в рисунках-планах. Они становятся подробнее, выразительнее, точнее передают характер местности.

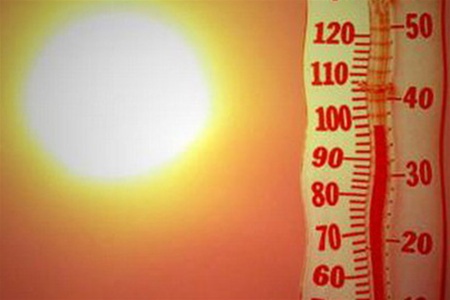

Природа в ней резко отличается от природы окружающей ее местности. Число ясных дней в году здесь доходит до 351. А между тем совсем рядом, за хребтами, расположено побережье Тихого океана — одно из самых дождливых мест в Северной Америке.

Природа в ней резко отличается от природы окружающей ее местности. Число ясных дней в году здесь доходит до 351. А между тем совсем рядом, за хребтами, расположено побережье Тихого океана — одно из самых дождливых мест в Северной Америке.  В небе парят соколы, высматривая добычу. Приспособились к этим тяжелым условиям существования и растения. Они добывают воду с большой глубины. Однажды ученые хотели выкопать с корнем маленький кустик. Они вырыли яму глубиной в 5 м.

В небе парят соколы, высматривая добычу. Приспособились к этим тяжелым условиям существования и растения. Они добывают воду с большой глубины. Однажды ученые хотели выкопать с корнем маленький кустик. Они вырыли яму глубиной в 5 м.