Неравномерное распределение солнечного тепла по поверхности Земли вследствие ее шарообразности и вращения вокруг своей оси формирует, как мы уже говорили, климатические поясы (стр. 54). Для каждого из них характерны определенная направленность и ритмика природных явлений (накопление биомассьт, интенсивность почвообразования и образования рельефа под влиянием внешних факторов и др.). Поэтому на основе климатических поясов можно выделить поясы географические.

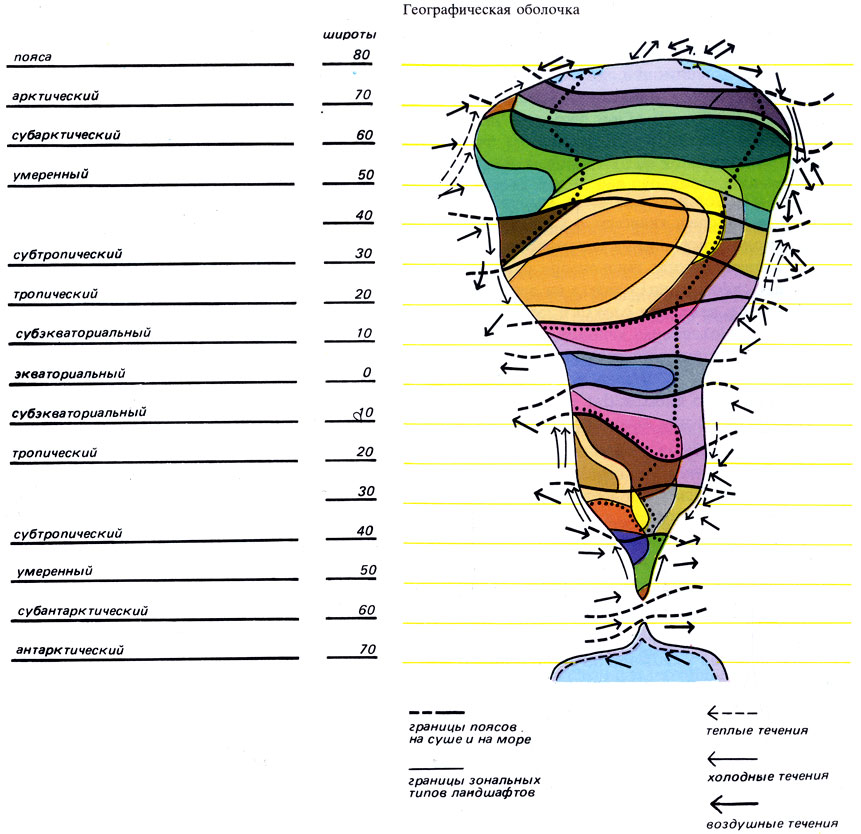

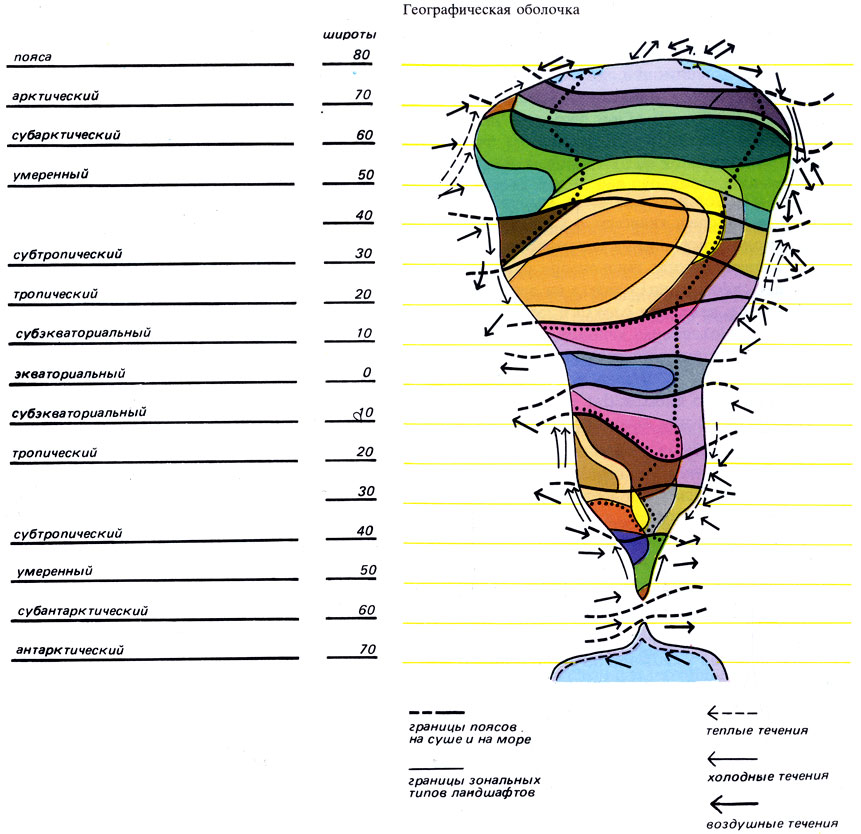

Всего выделяется 13 географических поясов: один экваториальный, два субэкваториальных (в северном и южном полушариях), два тропических, два субтропических, два умеренных, два субполярных (субарктический и субантарктический) и два полярных (арктический и антарктический).

Самый перечень названий уже свидетельствует о симметричном расположении поясов по отношению к экватору. В каждом из них преобладают определенные воздушные массы. Для поясов, носящих названия без приставки «суб», характерны свои собственные воздушные массы (экваториальные, тропические, умеренные, арктические). Напротив, в трех парах, имеющих приставку «суб», попеременно господствуют воздушные массы соседних географических поясов: в летнюю половину года в северном полушарии — более южного (а в южном, наоборот,— северного), в зимнюю половину года — более северного (а в южном полушарии — южного).

Широтно вытянутые географические поясы суши неоднородны. Это определяется прежде всего положением той или иной их части в приокеанических или континентальных районах. Приокеаниче-ские лучше увлажняются, а континентальные, внутренние, напротив, более сухие: сюда влияние океанов уже не распространяется. На этом основании поясы делят на секторы — приокеанические и континентальные.

Особенно хорошо секторность выражена в умеренных и субтропических поясах Евразии, где суша достигает максимальных размеров. Здесь влажные лесные ландшафты приокеанических окраин (два приокеанических сектора) по мере движения в глубь материка сменяются сухими степными, а затем полупустынными и пустынными ландшафтами континентального сектора.

Наименее четко секторность проявляется в тропическом, субэкваториальном и экваториальном поясах. В тропиках пассаты приносят осадки только на восточные периферии поясов. Здесь и распространены влажные тропические леса. Что касается внутренних и западных районов, то они отличаются сухим, жарким климатом, а пустыни на западных побережьях выходят к самому океану.

Поэтому в тропиках выделяется всего два сектора.

По два сектора выделяется также в экваториальном и субэкваториальных поясах.

В субэкваториальных — это постоянно влажный сектор (восточный) с лесными ландшафтами и сезонно влажный сектор (включает всю остальную часть), занятый редколесьями и саваннами. В экваториальном поясе большая часть территории относится к постоянно влажному сектору с влажными «дождевыми» лесами (гилеями) и лишь восточная периферия — к сезонно влажному, где распространены преимущественно листопадные леса.

Наиболее резкой «секторная граница» бывает там, где она проходит по горным барьерам (например, в Кордильерах Северной Америки и Андах — Южной).

Здесь западные приокеанические сектора занимают узкую прибрежную полосу равнин и прилегающие горные склоны.

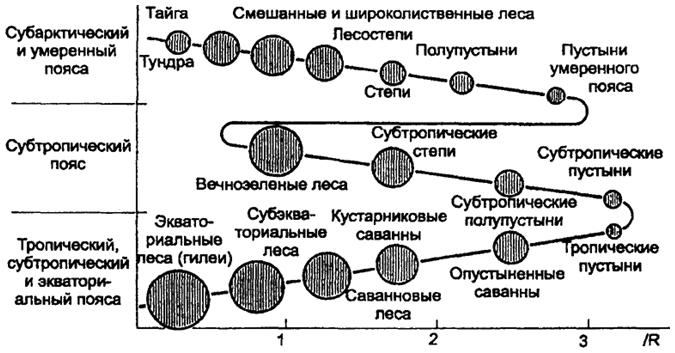

Крупные составные части поясов — сектора подразделяются на более мелкие единицы — природные зоны. Основой такого подразделения служат различия в условиях увлажнения территории. Однако было бы неправильно измерять увлажнение лишь количеством выпадающих осадков. Здесь важно соотношение влаги и тепла, так как одинаковое количество осадков, например менее 150—200 мм в год. может привести и к развитию болот (в тундрах), и к формированию пустынь (в тропиках).

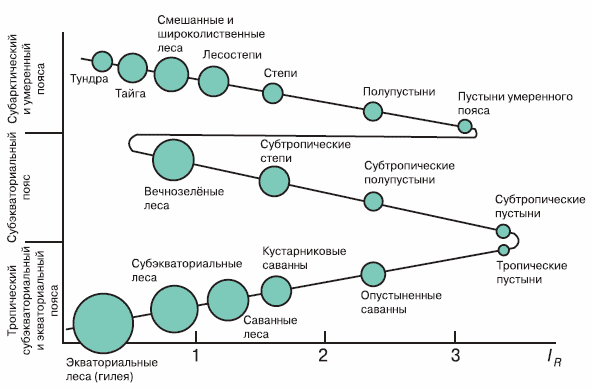

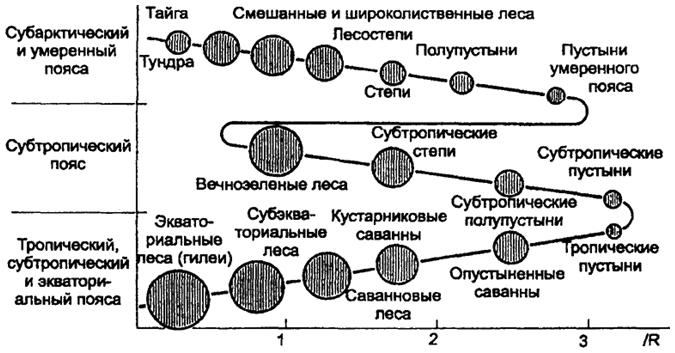

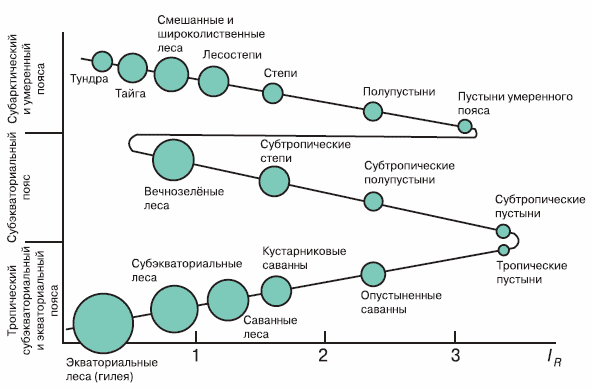

Для характеристики увлажнения существует множество количественных показателей, более двух десятков коэффициентов или индексов (сухости или влажности). Однако все они не идеальны. Для нашей темы — выяснения влияния соотношения тепла и влаги на дифференциацию природных зон — лучше учитывать не всю сумму осадков за год. а только так называемое валовое увлажнение (осадки минус сток) и его отношение к радиационному балансу, так как сток в биологических процессах практически не участвует. Такой показатель называют «гидротермическим коэффициентом» (ГТК). Он полнее других выражает основные зональные закономерности. Если он имеет величину больше 10, то развиваются влажные (преимущественно лесные) ландшафты, если менее 7 — травянисто-кустарниковые, а в диапазоне от 7 до 10 — переходные типы; при ГТК меньшем 2 — пустыни.

Можно построить график соотношения тепла и влаги в основных природных зонах суши на равнинах (см. стр. 54). Заключенное внутри кривой пространство представляет собой арену развития природных ландшафтов.

Особенно велико разнообразие ландшафтов в жарком климатическом поясе. Это результат больших различий здесь в условиях увлажнения при высоких температурах. Ученые уже давно обратили внимание на связь условий увлажнения С продуктивностью растительной массы: выше всего она в дельтовых районах суб-зкнаториального пояса — до 3 тыс. ц •сухого вещества с 1 га в год; дельты, расположенные на стыке суши и моря, более всего обеспечены влагой и необходимыми химическими элементами в почве, а вегетация в условиях высоких температур продолжается здесь круглый год.

Названия природных зон даются по характеру растительности, так как она наиболее наглядно отражает зональные черты природы. В одних и тех же природных зонах на разных материках растительный покров имеет сходные черты. Однако на распределение растительности оказывают влияние не только зональные особенности климата, но и другие факторы: история эволюции материков, особенности пород, слагающих поверхностные горизонты, влияние человека. Значительную роль в распределении современной растительности играет также расположение материков. Так, территориальная близость между Евразией и Северной Америкой, особенно в тихоокеанских районах, обусловила очевидное родство растительности в полярных районах обоих материков. Напротив, растительный покров более отдаленных друг от друга материков, расположенных в южном полушарии, значительно отличается по видовому составу. Особенно много эндемиков, т. е. видов, распространенных на ограниченной территории, в Австралии — это следствие ее длительной изоляции.

Основными барьерами на путях миграции растений были не только океаны, но и горные хребты, хотя случалось, что и они служили путями расселения растений.

Все эти факторы обусловили великое разнообразие растительного покрова земного шара. В следующем разделе при описании природных зон мы будем давать характеристику зонального типа растительности, свойства которого наиболее соответствуют климатическим условиям определенных зон. Однако по видовому составу растительность одинаковых природных зон на разных материках характеризуется значительными различиями.

Природные зоны арктического, субарктического, умеренного и субтропического поясов наиболее ярко выражены в Евразии и Северной Америке. Это связано с большими размерами суши в этих широтах и обширностью равнинных территорий, так как высокие горы и плато нарушают, как мы увидим ниже, общие черты зональности. Большая часть материков Южной Америки, Африки, а также южная часть Азии расположены в эква’-ториальном, субэкваториальном и тропическом поясах.

Структура поясов и набор природных зон усложняются по мере продвижения от арктических районов к экватору. В этом направлении на фоне увеличивающегося количества тепла возрастают региональные различия в условиях увлажнения. Отсюда и значительно более пестрый характер ландшафтов в тропических широтах.

Наряду с зональностью природных процессов существует явление, называемое интразональностью. Интразональ-ные почвы, растительный покров, различные природные процессы могут возникать в специфических условиях и встречаются на отдельных территориях в разных природных зонах. Причем обычно ингразональные явления несут отпечаток соответствующей зоны; мы увидим это ниже на конкретных примерах.

Природные зоны подразделяются на более мелкие единицы— ландшафты, которые служат основными ячейками географической оболочки.

В ландшафтах все природные компоненты тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, как бы «подогнаны» друг к другу, т. е. образую! закономерные сочетания. Разнообразие ландшафтов определяется многими факторами: вещественным составом и дру1 ими особенностями литосферы, особенностями поверхностных и подземных вод, климатом, характером почвенного и растительного покрова, а также унаследованными, «вчерашними» чертами.

В настоящее время, когда все более возрастают и прямые воздействия на природу хозяйственной деятельности человека, происходит превращение «девственных» ландшафтов в «антропогенные».

В свою очередь ландшафты из-за различий микроклимата, микрорельефа, почвенных подтипов могут подразделяться на более мелкие территориальные комплексы низшего ранга —- урочища и фации — конкретный OBpai или холм и их склоны, лес, поле и т. д. Однородные ландшафты слагаются из одинаковых по набору и закономерно повторяющихся сочетаний фаций и урочищ. Вместе с тем ландшафты, разумеется, не изолированы и влияют друг на друга вследствие циркуляции атмосферы, миграции организмов и т. д.

Местные черты ландшафтов индивидуальны и неповторимы. Но ландшафты обладают и общими зональными чертами, которые могут повторяться даже на разных материках. Например, степи Великих равнин в Северной Америке напоминают степные территории умеренно континентальных частей Евразии. По лому при некоторой абстракции ландшафты суши можно обобщить, типизировать, что позволяет проследить закономерное размещение зональных типов ландшафтов не только на каждом материке в отдельности, но и в планетарном масштабе.

Чтобы легче уяснить расположение географических поясов и зон на суше нашей планеты, вообразим гипотетический однородно равнинный материк с площадью, равной половине площади суши (пусть другая, сходная по устройству поверхности часть суши располагается в другом полушарии, за океаном). Очертание этого материка в северном полушарии может напоминать нечто среднее между Северной Америкой и Евразией, а в южном — нечто среднее между Южной Америкой, Африкой и Австралией. Тогда нанесенные на нем границы географических поясов и зон отразят генерализованные (средние) контуры их на равнинах реальных материков.

Удивительные по совершенству строя и чистоте звучания флейтовые интонации, свойственные песням чер-ноголовок, заслуженно снискали им славу первостатейных певцов, к которым знатоки птичьего пения всегда относили соловьев и певчих дроздов. Это единственная славка, которую можно назвать лесным жителем. Однако и в лесу Черноголовка сохранила славочьи пристрастия, отыскивая места с наиболее густым подлеском. Сразу по прилете Черноголовки охотно держатся на светлых опушках, но отсюда их спустя недели две вытеснят в глубь леса более агрессивные садовые славки, от которых самцы черноголовок отличаются лишь своими черными «тюбетейками».

Удивительные по совершенству строя и чистоте звучания флейтовые интонации, свойственные песням чер-ноголовок, заслуженно снискали им славу первостатейных певцов, к которым знатоки птичьего пения всегда относили соловьев и певчих дроздов. Это единственная славка, которую можно назвать лесным жителем. Однако и в лесу Черноголовка сохранила славочьи пристрастия, отыскивая места с наиболее густым подлеском. Сразу по прилете Черноголовки охотно держатся на светлых опушках, но отсюда их спустя недели две вытеснят в глубь леса более агрессивные садовые славки, от которых самцы черноголовок отличаются лишь своими черными «тюбетейками». Скотоцерок не зря иногда называют вертлявыми славками. Эти крошечные пернатые обитатели пустыни отличаются от своих несколько меланхоличных сородичей поразительной живостью характера и любовью к уморительным телодвижениям.

Скотоцерок не зря иногда называют вертлявыми славками. Эти крошечные пернатые обитатели пустыни отличаются от своих несколько меланхоличных сородичей поразительной живостью характера и любовью к уморительным телодвижениям. Птицы лихо расправляются с ужами и водяными полевками, а в половодье при затоплении колоний мелких сухопутных грызунов почти полностью переходят на охоту за оставшимися без жилья полевками

Птицы лихо расправляются с ужами и водяными полевками, а в половодье при затоплении колоний мелких сухопутных грызунов почти полностью переходят на охоту за оставшимися без жилья полевками Новостройка по форме напоминает перевернутый конус. Гнездо ежегодно надстраивается, утаптывается и со временем превращается в бесформенную платформу диаметром до 90 см и толщиной до полуметра.

Новостройка по форме напоминает перевернутый конус. Гнездо ежегодно надстраивается, утаптывается и со временем превращается в бесформенную платформу диаметром до 90 см и толщиной до полуметра. Это довольно эфемерное сооружение, сложенное из тонких веточек в виде уплощенного перевернутого конуса, благодаря малому весу может быть размещено на тонких боковых ветвях деревьев.

Это довольно эфемерное сооружение, сложенное из тонких веточек в виде уплощенного перевернутого конуса, благодаря малому весу может быть размещено на тонких боковых ветвях деревьев.