«На полюс!..»

Остров Рудольфа — далекий, покрытый льдами и снегами кусочек суши, последний остров в архипелаге Земли Франца-Иосифа… А дальше к северу — скованный многолетними льдами океан.

В центре океана, в 915 километрах от острова Рудольфа,— незримая условная точка. Она ничем не отличается от океана: те же дрейфующие льды, а под ними холодные бездны, как всюду на тысячи километров кругом. Эта условная точка — Северный полюс. На карте Северного полушария ее легко показать—в этой точке сходятся все меридианы. Найти и определить местоположение этой невидимой точки на земном шаре было значительно сложнее.

Жгучие, как пламя, морозы, страшной силы ветры, бесконечные туманы, мрак многомесячной арктической ночи, льды, находящиеся в постоянном движении, дикий хаос гигантских непроходимых торосов, коварные, замаскированные полыньи и, наконец, неумолимая спутница полярного путешественника — цинга — все это неодолимой преградой стояло на пути человека, стремившегося достигнуть центра Арктики.

И все же веками мечтали люди раскрыть тайну Северного полюса. Не раз смельчаки пытались осуществить эту мечту. Но суровый океан мстил отважным, и многие из них поплатились жизнью за свою дерзость.

Жертвой Севера пал и замечательный русский исследователь Георгий Яковлевич Седов, страстно мечтавший о завоевании Северного полюса.

Еще мальчиком, учась в приходской школе, он, бывало, подолгу всматривался в Полярную звезду — маленькую ничем не приметную звезду в ярком созвездии Малой Медведицы. Он знал, что звезда эта путеводная, по ней моряки определяют курс кораблей, и где-то там под ней находится Северный полюс…

Миновали многие годы… Стоя на обледенелой палубе вмерзшего в лед корабля «Св. Фока», Георгий Седов — начальник первой русской экспедиции на Северный полюс — сквозь заиндевевшие реи высоких мачт отыскал на черном небе, среди яркой россыпи созвездий, небольшую неподвижно мерцавшую звезду.

Какой долгий и мучительный путь пришлось одолеть, чтобы увидеть эту звезду так близко, над головой! И вот он почти у цели; еще одно усилие — и полюс будет побежден; завтра на рассвете — в поход. Уже все готово.

Позади две зимовки на затертом во льдах судне — у берегов Новой Земли и на Земле Франца-Иосифа, долгие, тяжелые зимовки, вконец измотавшие экипаж. Нет, не с такими силами мечтал Седов идти на штурм полюса. Почти два года ушло на то, чтобы добраться до исходной базы — острова Рудольфа. Люди измучены, устали. А сколько препятствий приходилось преодолевать при подготовке экспедиции! Сын простого азовского рыбака, он упорным трудом и знаниями достиг звания лейтенанта флота. Его план экспедиции на полюс был принят в штыки. Над ним смеялись, считали его маньяком. С величайшим трудом удалось ему доказать, что экспедиция на полюс возможна.

Однако в денежной поддержке правительство отказало. Три года ушло на сбор средств. Седов читал доклады о Севере. Его проект стал широко известным и нашел живой отклик в сердцах простых русских людей. Со всех концов страны начали приходить к Седову письма и деньги на экспедицию. Это были трудовые копейки рабочих и интеллигентов.

Так была решена судьба экспедиции. В 1912 году от набережной Архангельска отчалило парусно-моторное судно «Св. Фока», взявшее курс на Землю Франца-Иосифа. До самого отхода судна не прекращались козни недоброжелателей Седова. Накануне выхода на корабль был наложен арест. Чтобы откупиться от кредиторов, Седов согласился все добытое экспедицией отдать безвозмездно кучке авантюристов, именовавших себя «Комитетом по организации экспедиции Седова на полюс».

И вот окованный железом нос «Св. Фоки» режет спокойную гладь Белого моря. Весело журчит вода за кормой, корабль отдаляется от родной земли, где так много пришлось испытать…

Тяжелые льды Баренцева моря не позволили путешественникам пробиться к Земле Франца-Иосифа. У северо-западных берегов Новой Земли судно затерло. Пришлось простоять во льдах почти год. Но этот год не пропал даром: Седов и его спутники — В. Ю. Визе — известный полярный исследователь, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР, а также геолог М. А. Павлов и другие — вели обширные исследования Новой Земли. Сам Седов на нартах в собачьей упряжке добрался до мыса Желания, установил там существующий доныне астрономический знак и, проделав большую исследовательскую работу по изучению побережья этой части острова, вернулся на судно.

Все собранные материалы Седов в августе 1913 года отправил в Петербург с капитаном «Св. Фоки», отказавшимся участвовать в дальнейшем плавании. Знаменитый Фритьоф Нансен в свое время говорил, что качество и значение этих материалов были настолько велики, что они уже вполне окупали экспедицию Седова.

Только 3 сентября 1913 года «Св. Фока» вырвался из ледяного плена и 13 сентября подошел к мысу Флора — одному из самых южных островов Земли Франца-Иосифа, куда для экспедиции должны были завезти уголь на вспомогательном судне. Но оказалось, что уголь не доставлен. Не было на берегу и плавника. Топливо на судне кончилось. Команда жгла канаты с жиром моржей и тюленей. Предстояла вторая зимовка. Но невзгоды не сломили духа русских мореходов. Седов решил на бить побольше моржей и их салом отапливать судно. Охота оказалась удачной.

Седов подыскал хорошо защищенную бухту на острове Гукера и решил здесь перезимовать. Бухту назвали Тихой.

Зимовка проходила в невероятно тяжелых условиях. Стояла мрачная полярная ночь. Свирепствовали морозы. На стенах кают и под койками образовался лед. От сжигания жира вес было покрыто черной копотью. Одежда и обувь у людей износились. Тяжко было с продуктами. Солонина пахла гнилью, сухари оказались затхлыми — архангельские купцы обманули Седова. Началась цинга. Болели матросы, механик и сам начальник экспедиции. Но люди не сдавались. Даже в жестокие морозы на пронизывающем ветру по приказанию Седова все совершали прогулки. Регулярно производились научные работы, шла подготовка к походу на полюс. Вторая вынужденная зимовка смешала все карты. Разработанный ранее план этого похода пришлось пересмотреть.

Седов подробно обсудил с Визе и Павловым новый проект. Решено было идти к полюсу на трех нартах с 24 собаками, взяв пятимесячный запас продовольствия. Своими спутниками Георгий Яковлевич выбрал наиболее здоровых и выносливых матросов— Линника и Пустошного.

Предельное напряжение, пережитое перед экспедицией, две тяжелые зимовки и плохое питание подорвали физические силы исследователя, но воля его оставалась непреклонной. Он во что бы то ни стало, хотел достигнуть полюса и на советы товарищей воздержаться от похода весело отвечал:

— Болен? Цинга? Так это от неподвижности. В походе все пройдет.

Глубокая вера Седова в успех благотворно влияла на весь экипаж: люди оживились, всячески помогали своему начальнику готовиться к походу.

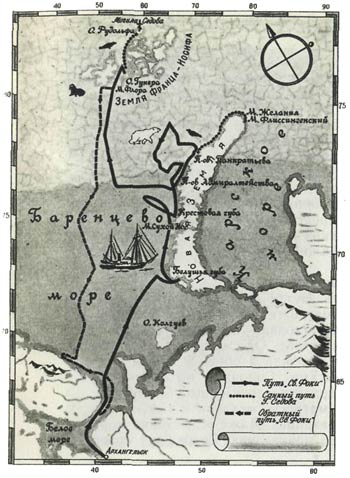

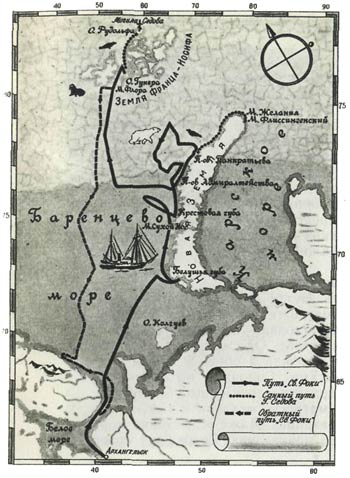

Маршрут экспедиции Г. Я.Седова на «Св. Фоке».

Художник экспедиции Пинегин, друг Седова, попытался уговорить его задержаться на две-три недели на корабле—до полного выздоровления. Седов долго думал, а потом сказал: «Все это так, но я верю в свою звезду».

28 февраля 1914 года еще до восхода солнца Седов и его спутники двинулись в путь. Они пошли к острову Рудольфа, где рассчитывали пополнить свои запасы продуктами, оставленными неудавшимися экспедициями из других стран. Перед выходом Седов обратился к остающимся на судне товарищам с краткой речью: «Совсем не состояние здоровья беспокоит меня больше всего, а другое: выступление без тех средств, на какие я рассчитывал. Сегодня для нас и для России великий день. Но разве с таким снаряжением надо идти к полюсу? Разве с таким снаряжением я рассчитывал достичь его? Вместо 80 собак у нас только 24, одежда износилась, экипаж истощен работами на Новой Земле, а сами мы не так крепки здоровьем, как нужно. Все это, конечно, не помешает нам исполнить свой долг. Долг мы исполним. Наша цель — полюс, и все возможное для достижения его будет сделано». Последние его слова были: «До свидания, а не прощайте!».

Густые сумерки вскоре скрыли нарты. Седова. Экипаж долю не расходился, всматриваясь во мглу. Всем было ясно, что Седок ушел на смерть. Но настолько была велика воля этого железного человека, что никто не сумел удержать его… К заиндевевшему, засыпанному снегом кораблю полярники возвращались молча, потрясенные мужеством и самоотверженностью человека, до конца преданного своей идее, своей мечте.

Уже в первые дни похода Седову приходилось все чаще и чаще садиться на нарты: ноги распухли от цинги, и бежать за нартами было трудно. Свирепые холода и ветры преследовали путников, и только на остановках удавалось кое-как согреться. Путешественники забирались в большой трех спальный меховой мешок и, прижавшись друг к другу, засыпали тяжелым сном.

За сутки удавалась проходить не более 20 километров. Торосистые льды вырастали на пути сплошным барьером, рыхлый снег осложнял движение. Замаскированные трещины и полыньи, встречавшиеся на каждом шагу, грозили поглотить людей и собак.

4 марта впервые взошло солнце. Огромное, кроваво-красное, оно осветило мертвые, оледенелые горы и нагромождения торосов. Трое людей в потрепанной меховой одежде, с черными, обмороженными лицами радостно встретили восход. С надеждой смотрели они на светило – источник тепла и жизни. Но появление солнца не облегчило их участи. Жгучие ветра и стужа казалось, еще яростнее набросились на смельчаков.

На седьмой день пути Седов не смог подняться с нарт. Ему казалось, что все это временно, и, поощряя спутников, он говорил: «Это пройдет. Доберемся до Рудольфа, как следует отдохнем, а там — на полюс!».

Но с каждым днем ему становилось все хуже. Порой он терял сознание. Привязанный к нартам, чтобы не выпасть, он твердил: «Вперед, только вперед!» — и часто проверял путь упряжек по карте и компасу, словно боясь, что Линник и Пустотный нарушат его приказания и повернут обратно—на юг.

13 марта отряд подошел к огромному разводью, затянутому тонким, молодым льдом. Нарты не смогли бы здесь пройти, пришлось разбить лагерь. Седов уже с трудом передвигался, но на уговоры Пустотного и Линника вернуться только отмахивался рукой. Лагерь устроили в проливе, отделяющем остров Рудольфа от соседних островов. Чтобы добыть свежее мясо, матросы пытались охотиться, но медведь, появившийся лишь один раз, ушел от собак. Состояние Седова ухудшалось; Он лежал в мешке, ничего не ел, а 14 марта сделал последнюю запись в дневнике.

Его спутники тоже чувствовали себя неважно. У Пустотного из горла и носа шла кровь, несколько раз он терял сознание.

16 марта началась сильная пурга. Снежная буря неистовствовала трое суток. Чтобы облегчить страдания командира, матросы жгли в палатке примус, но тепло его не согревало, Георгий Яковлевич был в полузабытьи.

18 марта в 2 часа 40 минут он скончался. «Линник, Линник, поддержи!» — были последние слова этого мужественного человека. Отчаяние охватило матросов, когда они остались одни в ледяной пустыне.

Пурга стихла на четвертый день. Линник и Пустотный решили доставить на корабль тело Седова, но это оказалось им не под силу. Они добрались до острова Рудольфа и на одном из мысов похоронили своего командира. Обшив тело брезентом, матросы засыпали могилу камнями, водрузили над ней крест, сделанный из лыж. Оставили около могилы нарты, на которых Седов проделал свой последний путь, и российский флаг, прикрепленный к лыжной палке.

Пурга стихла на четвертый день. Линник и Пустотный решили доставить на корабль тело Седова, но это оказалось им не под силу. Они добрались до острова Рудольфа и на одном из мысов похоронили своего командира. Обшив тело брезентом, матросы засыпали могилу камнями, водрузили над ней крест, сделанный из лыж. Оставили около могилы нарты, на которых Седов проделал свой последний путь, и российский флаг, прикрепленный к лыжной палке.

Полярный медведь

Спустя много лет могилу Седова тщетно разыскивали советские исследователи, но обнаружить ее не удалось. Только в 1938 году на мысе Аук нашли лыжную палку с обрывками флага.

Так погиб Георгий Седов, светлый и мужественный человек, отважный борец за науку.

На территории России в природе мандаринку можно повстречать лишь в Приморье: на глухих лесных речках, прокладывающих путь по извилистым распадкам Сихотэ-Алиня. Мандаринки — настоящие древесные утки: они не только гнездятся в дуплах дубов и ильмов на высоте 10—12 метров, но и любят отдыхать на деревьях, а излюбленным насестом им служат склонившиеся над водой ветви.

На территории России в природе мандаринку можно повстречать лишь в Приморье: на глухих лесных речках, прокладывающих путь по извилистым распадкам Сихотэ-Алиня. Мандаринки — настоящие древесные утки: они не только гнездятся в дуплах дубов и ильмов на высоте 10—12 метров, но и любят отдыхать на деревьях, а излюбленным насестом им служат склонившиеся над водой ветви. Переправа лошадей на Алтае

Переправа лошадей на Алтае

Пурга стихла на четвертый день. Линник и Пустотный решили доставить на корабль тело Седова, но это оказалось им не под силу. Они добрались до острова Рудольфа и на одном из мысов похоронили своего командира. Обшив тело брезентом, матросы засыпали могилу камнями, водрузили над ней крест, сделанный из лыж. Оставили около могилы нарты, на которых Седов проделал свой последний путь, и российский флаг, прикрепленный к лыжной палке.

Пурга стихла на четвертый день. Линник и Пустотный решили доставить на корабль тело Седова, но это оказалось им не под силу. Они добрались до острова Рудольфа и на одном из мысов похоронили своего командира. Обшив тело брезентом, матросы засыпали могилу камнями, водрузили над ней крест, сделанный из лыж. Оставили около могилы нарты, на которых Седов проделал свой последний путь, и российский флаг, прикрепленный к лыжной палке.