Иная картина наблюдается во второй половине 2 тысячелетия до н. э.: культура Сабир, занимавшая прибрежную полосу красноморского побережья Южной Аравии, имела прочные контакты с Восточной Африкой, возможно, даже более прочные, чем с внутренними областями Аравии.

Восточные области Аравии были связаны с Южной Месопотамией уже в 5–4 тысячелетиях (раздел VIII. 1. 3 («Восточная Аравия и Месопотамия»)). Очевидно, что влияние Месопотамии на Восточную Аравию не ограничивалось только сферой торговли, оно распространялось и на культуру: так, дильмунские цари носили одинаковые с их месопотамскими коллегами головные уборы, особые погребальные сосуды изготовлялись по месопотамской технологии.

Если природные условия, в которых зародились цивилизации Двуречья и Хараппы в чем-то похожи, то климат Аравии мало напоминает долину Инда. Контакты между этими областями рассматриваются в разделе VIII. 1. 4 («Восточная Аравия, Персидский залив и Индия»). Различия природной среды обусловили возможность и необходимость обмена собственными «достижениями»: Аравия с ее пространственно ограниченным оазисным земледелием дала Индии просо и сорго, заимствованное в этом регионе из Африки, верблюда и финики. Население крайней восточной точки Аравии – мыса аль-Джунайз уже в 3 тысячелетии до н. э. играло посредническую роль в обмене различными продуктами из рыбы и ракушки между жителями «оазисного пояса» внутренних районов территории современного ‘Омана и Индской цивилизацией. Жителям этого региона были точно известны потребности как своих соседей в Аравии, так и торговых партнеров в долине Инда. Об интенсивности торговых контактов между областями Индской цивилизации и Восточной Аравии свидетельствуют материалы из поселения Телль-Абрак на ‘Оманском п-ве. Каменные кубические гирьки (2470–2200 гг.

до н. э.), найденные на нем, – явно хараппского происхождения. Важно подчеркнуть, что меры весов, найденные вне Хараппы, не являются продуктами местного производства, основанными на хараппском стандарте. Все подобные находки без колебаний могут быть определены как прямой хараппский импорт.

После образования первых государств в Месопотамии и Иране ок. 3000 г. до н. э. центром сети транспортных путей, соединявших первые цивилизации Востока, становится Дильмун – древний Бахрейн. О степени интеграции Восточной Аравии и Персидского залива в систему связей с Индией говорит факт усвоения жителями Дильмуна хараппских весовых стандартов.

В разделе VIII. 1. 5 («Месопотамия и Индия») рассматриваются контакты между двумя великими речными цивилизациями древности – Месопотамии и Хараппы. Анналы Саргона Великого (2334–2279 гг. до н. э.), в которых говорится о прибытии кораблей из Мелуххи, а также находки бусин индского происхождения в виде вытянутых цилиндров, сделанных из сердолика и лазурита в Сузах, Джелалабаде, Кише и Уре – городах, расположенных на западе от главных очагов Хараппской цивилизации – говорят о существовании контактов уже в 3 тысячелетии до н. э. Контакты между Индией и Месопотамией продолжались вплоть до упадка Хараппы, известна находка индской печати даже в слоях 14 в. до н. э. в Ниппуре[19].

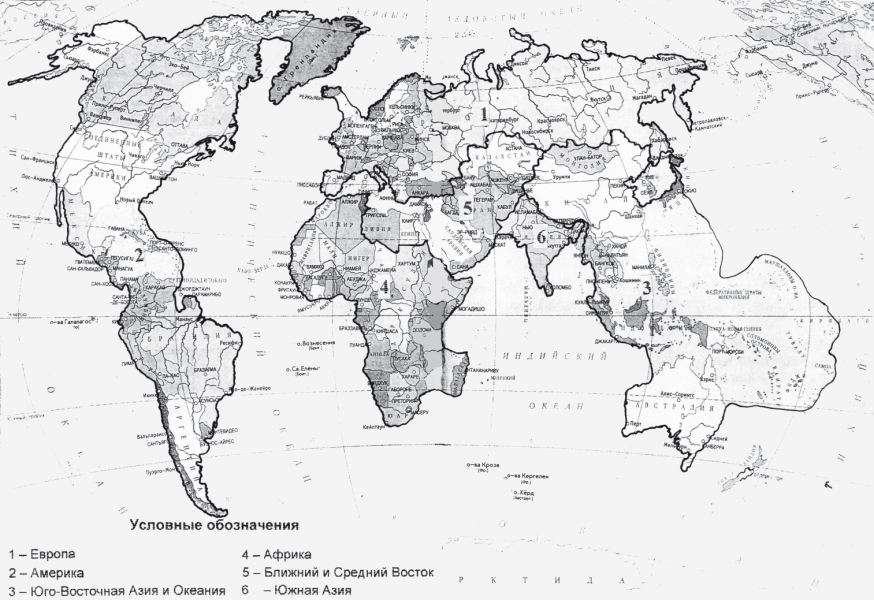

В разделе VIII. 1. 6 («Предварительные выводы») подытоживаются сделанные выводы: вопрос о существовании «культурного единства» и «афро-аравийского культурного комплекса» в южной части красноморского бассейна в 3–2 тысячелетиях до н. э. на основании имеющихся археологических данных нельзя считать положительно решенным, но сама гипотеза, по которой южное побережье Аравии было своего рода мостом, по которому осуществлялись посреднические контакты между Северо-Западной Индией, Месопотамией и Восточной Африкой, вполне уместна. В свете археологических и этнографических данных вполне корректной выглядит гипотеза о формировании ко второй половине 2 тысячелетия до н. э. из отдельных фрагментов единой контактной зоны, связывавшей акватории Красного моря и Индийского океана от йеменской Тихамы до дельты Инда.

В разделе VIII. 2 («Конец 2 – начало 1 тысячелетия до н. э.») рассматриваются морские контакты в красноморско-тихоокеанском бассейне на рубеже 2–1 тысячелетий до н. э. В сравнении с предшествующим этапом навигация от устья Инда через Персидский залив к устью Евфрата в рассматриваемое время, как кажется, неожиданно угасла. Археологических данных, неоспоримо свидетельствующих о продолжении интенсивных торговых отношений между Мелуххой, Макканом, Дильмуном и Месопотамией, практически нет. Объяснение этому факту вроде бы лежит на поверхности – угасание Хараппской цивилизации и, соответственно, упадок ее экономической основы и торгового потенциала.

Тем не менее, источники Нововавилонского периода содержат упоминания о продуктах, ранее привозимых из Маккана и Мелуххи: медь, олово, различные породы дерева, пригодного для кораблестроения, первые упоминания о которых относятся к эпохе Тиглатпаласара I (1105–1077 гг. до н. э.). Отсутствие каких-либо данных о существовании навигации вокруг Аравии в эту эпоху дает возможность предположить, что эти источники упоминают товары не из Египта, Синая или Эфиопии, а по-прежнему – из Северо-Западной Индии и ‘Оманского п-ва.

Дальнейшая история сложения и развития сухопутных и морских контактов в регионе рассматривается в разделе VIII. 3 («Навигация в Красном море и Индийском океане в ахеменидский и эллинистический периоды). Прорытие канала между Нилом и Красным морем в 518–500 гг. до н. э., первые периплы – «плавания вокруг» – Скилака, флота Александра Македонского под командованием Неарха, развитие посольских связей между Селевкидами и Маурьями привели к тому, что бассейны Красного и Аравийского морей к завершению эллинистического периода стали единым торговым, политическим и культурным пространством. Находки этрусской бронзы в Западной Индии, индийской керамики из Гуджарата в Восточной Аравии, влияние средиземноморья на восточноаравийский монетный чекан говорят о постепенном распространении культурного влияния по налаженным торговым маршрутам.

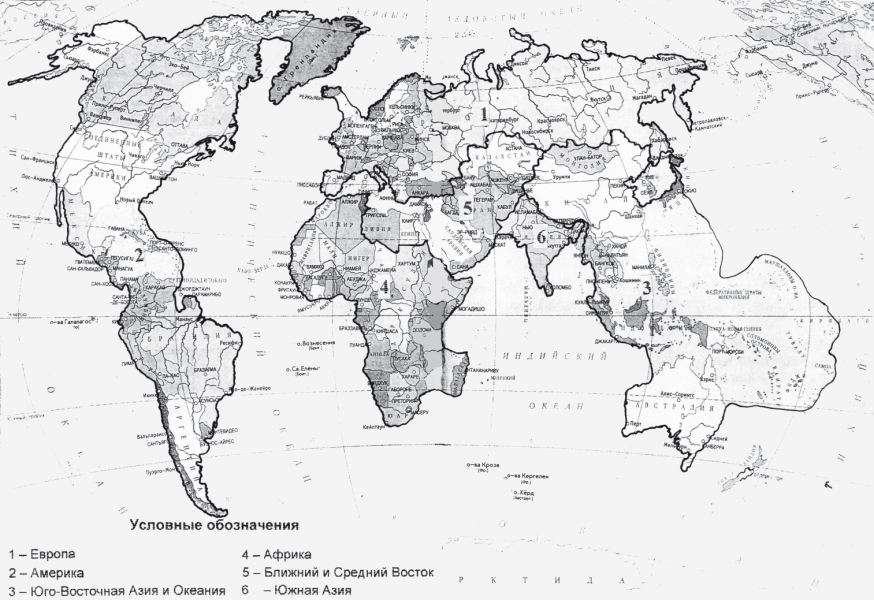

Раздел VIII. 4 («Торговля и навигация в период Римской империи») посвящен анализу наиболее полно представленного источниками периода в развитии контактов по морской ветви «Пути благовоний». В разделе VIII. 4. 1 («Торговые пути») схематично очерчиваются существовавшие крупнейшие маршруты: Великий шелковый путь, связывавший Восточное Средиземноморье с Центральной Азией и Дальним Востоком, «Путь благовоний», различные ветви которого соединяли Южную Аравию, Восточную Африку, Персидский залив, иранское побережье, Западную и Восточную Индию явились продуктами эволюции, длившейся в течение нескольких тысячелетий. В Римский период эта эволюция продолжалась, обеспечивая все более тесное взаимодействие данных областей. Детальный анализ письменных источников показывает, что морской путь из Александрии до Западной Индии и обратно занимал в 1 в. н. э. менее года.

Раздел VIII. 4. 2 («Индийское побережье Эритрейского моря») посвящен историко-географическому анализу морской ветви «Пути благовоний», ведшей из Южной Аравии в Индию. Информация о портах – стояниках на этом маршруте содержится, в основном, в «Перипле Эритрейского моря» и «Географии» Клавдия Птолемея. В разделе предлагается анализ инорфмации этих и других античных источников о более чем 40 индийских топонимах. Рассмотрение событий политической истории Западной Индии (борьба саков и Сатаваханов), представленных в «Перипле Эритрейского моря», показывает, что данная информация восходит ко второй полоивне 1 в. н. э. Часть этой инорфмации получила первое или совершенно новое освещение в контексте данных индийской эпиграфики.

Так, например, показано, что Βαρβαρικὴ (ПЭМ. 39: 13. 5) не является названием порта; Παλαιπάτμαι (ПЭМ. 53: 17. 23) должен быть сопоставлен с Baḷeyavaṭṭaṇa – современным Baḷiyapaṭṭam (Vaḷapaṭṭam) – в талуке Чираккал Марабарского округа (11o55’ N.; 75o22’ E.), упоминаемым в надписи EI. XIX. 4(A): 23]; Νάουρα (ПЭМ. 53: 17. 26) – с Nōura (EI. XII. 31/42), современной Nowohur (19°09’N.; 73°01’E); Μουζιρὶς (ПЭМ. 53: 17. 27; 53: 17. 30; 54: 18. 4; Plin. NH. 6. 104-105; Ptol. Geogr. 7. 1. 8, 8. 26. 11; Tab. Peut. 12) – MuciRi тамильских источников (?) – с Musiyagere [EI. XV. 6 (H)/21-28]; Ποδούκη (ПЭМ. 60: 20. 6; Ptol. Geogr. 7. 1. 14) –с Paḍugupāḍu, чье древнее название Padukkar-ādhisṭhāna (EI. XXIV. 43/1) на берегу реки Пеннар.

Революционный шаг в развитии мореходства между Красным морем и индийсим побережьем связывается в античных источниках с именем морехода Гиппала: прежнее поколение мореходов продвигалось на восток вдоль берегов, а юго-западный муссон, дующий в акватории Индийского океана, согласно «Периплу Эритрейского моря», получил свое название гиппалийского ветра по имени легендарного морехода, первым совершившим переход через открытое море. Все обстоятельства зарождения трансокеанской навигации между Аравией, Восточной Африкой и Индией рассматриваются в разделе VIII. 5 («Гиппал и «открытие» муссонной навигации»). В разделе VIII. 5. 1 («Историчность Гиппала») показывается, что идея о наименовании моря и ветра по имени того, кто первым пересек море, используя этот ветер[20], имеет более солидные основания, чем мнение о персонификации природных явлений в образе морехода Гиппала (А. Черниа, С. Маззарино, П. Эггермонт). В литературе по истории навигации в Индийском океане нет единства относительно того, автором какого открытия следует считать Гиппала, если такой мореплаватель существовал в действительности, или какое «открытие» персонифицировалось в его образе.

Традиционно считается, что Гиппалом было открыто такое природное явление, как периодические ветры – муссоны. Анализ сути открытия Гиппала представлен в разделе VIII. 5. 2 («Предмет открытия Гиппала»). Внимательное прочтение «Перипла» показывает, что этим мореходом был открыт переход через открытое море. «Гиппал, изучив расположение рынков и форму моря, открыл путь через {открытое} море» (57: 19. 7), т. е. ветры, в отличие от «карты моря», им ни специально не изучались, ни тем более не «открывались». Значение деятельности Гиппала состоит в том, что им, вероятно, впервые, была составлена карта Аравийского моря. Разница между тем, как проходила аравийско-индийская навигация до Гиппала и после него, заключается в том, что «ходившие ранее» купцы были вынуждены на малого размера кораблях огибать прибрежные заливы, а Гиппал, следовательно, сумел на большего размера судне показать возможность прямого рейда до одного из индийских портов.

Раздел VIII. 5. 3 («Факторы, способствовавшие началу трансокеанской навигации») продолжает тему развития прямого сообщения между Восточной Африкой, Аравией и Индией. Такого рода сообщение стало возможно благодаря росту географических знаний и, соответственно, появлению карты моря, прогрессу в римском кораблестроении и появлению достаточно больших кораблей для выхода в открытое море. В разделе VIII. 5. 4 («Дата «открытия»») показывается, что начало прямого морского сообщения в акватории Аравийского моря следует датировать началом правления Августа – т. е. 20-ми годами 1 в. до н. э.

Помимо континентальной Индии важную и самостоятельную роль в контактах Средиземноморья с Южной Азией играла Шри Ланка (раздел VIII. 6 («Рим и Шри Ланка»)). Важная роль Шри Ланки объясняется как выгодным географическим положением, так и наличием товаров – предметов роскоши – притягивавших римских торговцев: Шри Ланка богата драгоценными камнями, специями, ценной древесиной, жемчугом, черепаховым панцирем, слоновой костью, тканями. При анализе роли Шри Ланки в контактах со Средиземноморьем присутствует определенная путаница, вызванная наличием многочисленных названий этого острова. Раздел VIII. 6. 1 («Античные названия Шри Ланки») призван по возможности устранить эту путаницу. Название Παλαισιμούνδου / Palaesimundus следует трактовать как pāra sīmānta – «заграница»; Ταπροβάνη / Taprobane – как восходящее к Tamīla, а Σιελεδίβα, Σαλικὴ и Σηρίνδα – к Siṁhāla – последовательно доминирующим группам населения.

Как показано в разделе VIII. 6. 2 («Шри Ланка на морских путях в Рим»), возрастающий спрос на роскошь в Средиземноморье вел к количественному увеличению римских торговцев в Индии. В определенный момент индийские рынки перестали вмещать всех задействованных в торговых операциях с Южной Азией. Возраставший спрос на товары и новые рынки и должен был привести к освоению прямого пути на Шри Ланку, минуя Индию. Южноиндийские и греко-римские посредники не могли обеспечить всех желавших нужным количеством товара, и вполне естественно, что постоянно прибывавшие средиземноморские негоцианты самостоятельно искали дополнительные поставки на неиндийской территории.

Согласно доминирующей точке зрения в современной историографии, контакты между Средиземноморьем, Восточной Африкой, Южной Аравией и Индией переживали серьезный кризис. Слабые стороны этого представления демонстрируются в разделе VIII. 7. (««Кризис» красноморской торговли 3 в. н. э.»). В диссертации показано, что источники говорят не о кризисе в торговле Запада с Востоком в 3 в., а о том, что ее основные потоки в это время вышли из под контроля центральной власти Рима. Это и объясняет отсутствие в прежних объемах римской монеты в Индии. Значительная часть обменных операций совершалась, несомненно, через Персидский залив. Установление относительного контроля над всей территорией империи при Диоклетиане не могло в свою очередь не привести к восстановлению позиций центральной римской власти на торговых путях, что соответственно отразилось и на римском монетном материале 4–5 вв. н. э., обнаруживаемом вне пределов римского государства. С другой стороны, если римско-аравийско-индийская торговля в 3 в. н. э. не переживала того спада, о котором принято говорить, то и тезис о резком ее подъеме, возрождении в 4–5 вв. н. э. также должен быть пересмотрен. Можно говорить, скорее, о частичном восстановлении контроля римского государства над торговыми путями.

В разделе VIII. 8 («Аксум в торговле благовониями и специями в 3 в. н. э.») анализируется список товаров, подлежащих таможенному обложению из «Дигест» (39.4.16.7). Как устанавливается в работе, значительная часть специей и благовоний, упоминаемых в данном отрывке, имеет восточноафриканское происхождение, а сам отрывок датирутся 3 в. н. э. Резкий рост количества восточно-африканских специй, известых в Риме, начиная с 3 в. н. э., демонстрируемый «Дигестами», и их упоминание вместе с индийскими, говорит о том, что римские торговцы, на обратном пути из Индии, все активнее останавливаясь в Аксуме для закупки местных товаров.

Раздел VIII. 9 («Красноморско-индийская торговля 5–6 вв.») посвящен анализу «Ὁδοιπορία ἀπὸ Ἐδὲμ τοῦ παραδείσου ἄχρι τῶν Ῥωμαίων» – источнику, практически не используемому в исследованиях по контактам между красноморским бассейном и Южной Азией, а также сведений «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова, относящиеся к истории морской торговли в регионе.

Данные этих источников в свете информации ДЮА надписей говорят о том, что южноаравийская политика Византии и Аксума была нацелена на захват системы южноаравийской караванной и морской торговли – как собственной, так и транзитной – и на утверждение монопольного положения восточно-африканских портов на путях между Средиземноморьем и Индией, на устранение объединенного Химйара – как поставщика благовоний в Средиземноморье..

Заключение

1. Выстроена внутренняя непротиворечивая хронология развития контактов, прежде всего, торговых и культурных между Средиземноморьем, Восточной Африкой, Южной Аравией и Индией.

2. Впервые разработана методика работы с античными источниками при реконструкции историко-географической ситуации на Аравийском полуострове. Реконструировано ок. 400 географических и этнических названий.

3. На основе выработанной методики обосновано существование сети трансаравийских торговых путей («Путь благовоний»), существовавшей с начала 1 тыс. до н. э. по сер. 1 тыс. н. э.

4. Впервые реконструированы сухопутные восточно-аравийская и западно-аравийская, а также морская ветви «Пути благовоний».

5. Целый ряд античных и древнеюжноаравийских источников получили совершенно новую интерпретацию или были впервые введены в научный оборот.

6. Решение поставленных задач стало возможным благодаря известным достижениям в области сравнительного семитского языкознания, историко-географическим и археологическим исследованиям на Аравийском полуострове, привлечению давно известных, но ранее не использовавшихся источников (средневековых санскритских надписей) для идентификации сети портов на западном и восточном побережье Индии.

7. Полученные решения впервые позволяют представить акваторию Красного и Аравийского морей, Персидского залива, территорию Аравийского полуострова и прибрежные регионы Индии как единое пространство, соединенное сетью торговых путей, по которым распространялось культурное и политическое влияние.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих работах:

1. Бухарин М. Д. «Перипл Эритрейского моря: текст, перевод, исследования».– Санкт-Петербург: Алетейа,– 2007. 35, 6 п. л.

2. Бухарин М. Д. Древнеиндийское государство в «Индике» Мегасфена // Вестник древней истории.– 1997.– № 3.– С. 138-149.

3. Бухарин М. Д. «Священные и неприкосновенные» // Вестник древней истории.– 1998.– № 1.– С. 72-78.

4. Бухарин М. Д. Рецензия на: Athens, Aden, Arikamedu. Essays on the Interrelations between India, Arabia and the Eastern Mediterranean. Ed. M.-F. Boussac and J.-F. Salles. New Delhi, 1995; Tradition and Archaeology. Early Maritime Contacts in the Indian Ocean. Ed. H. P. Ray and J.-F. Salles. New Delhi, 1996 // Вестник древней истории.– 1998.– № 3.– С. 222-228.

5. Бухарин М. Д. Индийские философы в «Индике» Мегсфена // Проблемы истории, филологии, культуры.– 1998.– № 5. – С. 145-152.

6. Бухарин М. Д. Мегасфен в Индии // Древний Восток и античный мир.

Сборник научных трудов кафедры истории древнего мира МГУ им. М. В. Ломоносова.– Москва, 1998.– С. 103-113.

7. Бухарин М. Д. Средиземноморско-индийские контакты в новейшей историографии. Рецензия на Crossings. Early Mediterranean Contacts with India / Ed. F. De Romanis, A. Tchernia. New Delhi, 1997 // Вестник древней истории.– 1999.– № 3.– С. 208-215.

8. Бухарин М. Д. Два фрагмента «Индики» Мегасфена об индийских «философах» // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Юрия Викторовича Андреева.– Санкт-Петербург: Алетейа,– 2000.– С. 162-167.

9. Бухарин М. Д. Раннеэллинистические хорографы: Мегасфен, Гекатей Абдерский и Берросс // Вестник древней истории.– 2000.– № 2.– С. 88-100.

10. Bongard-Levin G. M., Bukharin M. D. Megasthenes’ Visits to India // Indologoca Taurinensia.– 1991-1992.– 17-18.– P. 69-79 .

11. Бухарин М. Д. Индийские гимнософисты в источниках и историографии // Проблемы истории, филологии, культуры.– 2001.– №. 10.– С. 459–468.

12. Бухарин М. Д. Первые индийские царские династии в пуранической, эпической и античной литературной традициях // Вестник древней истории.– 2001.– № 4.– С. 88-103.

13. Бонгард-Левин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин А. А. Индия и античный мир. М.: «Восточная литература», 2002. 30 п. л.

14. Bukharin M. D. The Name of Moskha Limen // Khor Rori Report. 1 / Ed. by A. Avanzini. – Pisa: Edizioni Plus.– 2002.– P. 323-324.

15. Bukharin M. D. An Indian Inscription from Sumharam // Excavations and Restoration of the Complex of Khor Rori. Interim Report (October 2001-April 2002) / Ed. by A. Avanzini et alii.– Pisa: Edizioni Plus.– 2002.– P. 39-40.

16. Бухарин М. Д. Средиземноморско-южноазиатская торговля в III в. н. э. // Вестник древней истории.– 2003.– № 1.– С. 36-43.

17. Бухарин М. Д. Новые книги по истории древней и средневековой Южной Азии. Рецензия на книги: Weerakkody D. P. M. Taprobanē. Ancient Sri Lanka as Known to Greeks and Romans. Tunrhout, 1997; Origin and Circulation of Foreign Coins in the Indian Ocean / Ed. by O. Bopearachchi and D. P.M. Weerakkody.

New Delhi, 1998 // Вестник древней истории.– 2003.– №2.– С 225-232.

18. Бухарин М. Д. Письма с Ближнего Востока // Парфянский выстрел.– Москва: РОССПЭН,– 2003.– С. 444-474 (публикация и комментарий совместно с Ю. Н.Литвиненко)

19. Бухарин М. Д. Скифский мир М. И. Ростовцева и Э. Х.Миннза // Парфянский выстрел– Москва: РОССПЭН,– 2003.– С. 477-544 (публикация и комментарий совместно с Г. М. Бонгард-Левиным и И. В. Тункиной).

20. Бухарин М. Д. Великий Шелковый Путь в новейшей интерпретации. Рец. на: De la Vaissire E. Histoire des marchands sogdiens. Paris, 2002 (Bibliothque de l’Institut des Hautes tudes chinoises. XXXII). 414 р. // Вестник древней истории.– 2004.– № 1.– С. 224-228.

21. Bukharin M. D. Early Royal Dynasties in the Purāṇas, Epics and Classical Tradition // Indologica Taurinensia. 2004. XXX. Proceedings of the XIth World Sanskrit Conference (Turin, April 3rd – 8th, 2000).– Pt. 2.– P. 51-81.

22. Bongard-Levin G. M., Bukharin M. D. Roman Ports on the Res Sea // Archaeologica. 2004. 141. Studi di Archeologia in onora di Gustavo Traversari / A cura di Manuela Fano.– Venezia.– P. 135-141.

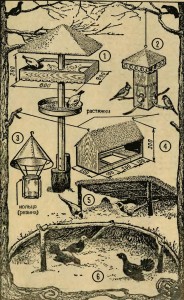

Их охотничьи угодья — поверхности древесных стволов, покрытые корой с бесчисленными трещинами и выбоинами, которые являются излюбленными укрытиями для членистоногих и их личинок.

Их охотничьи угодья — поверхности древесных стволов, покрытые корой с бесчисленными трещинами и выбоинами, которые являются излюбленными укрытиями для членистоногих и их личинок.  Пользуясь острыми коготками, пищуха быстро перемещается вверх по стволу, осматривая трещины и вытаскивая из них добычу. Взобравшись на несколько метров, птичка перелетает к комлю соседнего дерева и вновь начинает восхождение к вершине.

Пользуясь острыми коготками, пищуха быстро перемещается вверх по стволу, осматривая трещины и вытаскивая из них добычу. Взобравшись на несколько метров, птичка перелетает к комлю соседнего дерева и вновь начинает восхождение к вершине. Толщина стенок составляет 3-7 см, и прочность такова, что руками сломать гнездо невозможно.

Толщина стенок составляет 3-7 см, и прочность такова, что руками сломать гнездо невозможно.