Земной шар окружен воздушной оболочкой, которая называется атмосферой.

Все явления, происходящие в атмосфере, изучает наука метеорология. Поверхность Земли представляет собой дно громадного воздушного океана. Окружающий нас воздух так прозрачен и так легок, что мы иногда забываем о его существовании и кажется, что вас окружает пустота. Но воздушный океан постоянно напоминает нам о себе. Дождь и снег, гроза и метель, ураган и затишье, жара и мороз — все это проявление одной и той же могучей воздушной стихии.

Воздушный океан очень «глубок», и определить его глубину гораздо труднее, чем глубину моря. Море имеет отчетливую верхнюю границу — поверхность воды. Воздушный же океан такой границы не имеет, чем выше от Земли, тем более разрежен воздух. И, наконец, воздушный океан незаметно переходит в безвоздушное межпланетное пространство. Частицы воздуха есть и на высоте 150—200 км, а по некоторым признакам их можно обнаружить даже на высоте свыше 1000—2000 км над земной поверхностью.

Стремясь познать воздушный океан, люди поднимались на воздушных шарах, стратостатах, самолетах. В 1783 г. впервые на воздушном шаре поднялся воздухоплаватель Шарль, У него было очень много последователей. Они

поднимались на различные высоты, но никому из них не удалось подняться в открытой корзине воздушного шара выше, чем на 8 км. Уже на этой высоте атмосфера разрежена настолько, что люди задыхаются.

Подняться на большую высоту стало возможным лишь тогда, когда научились строить герметические, т. е.

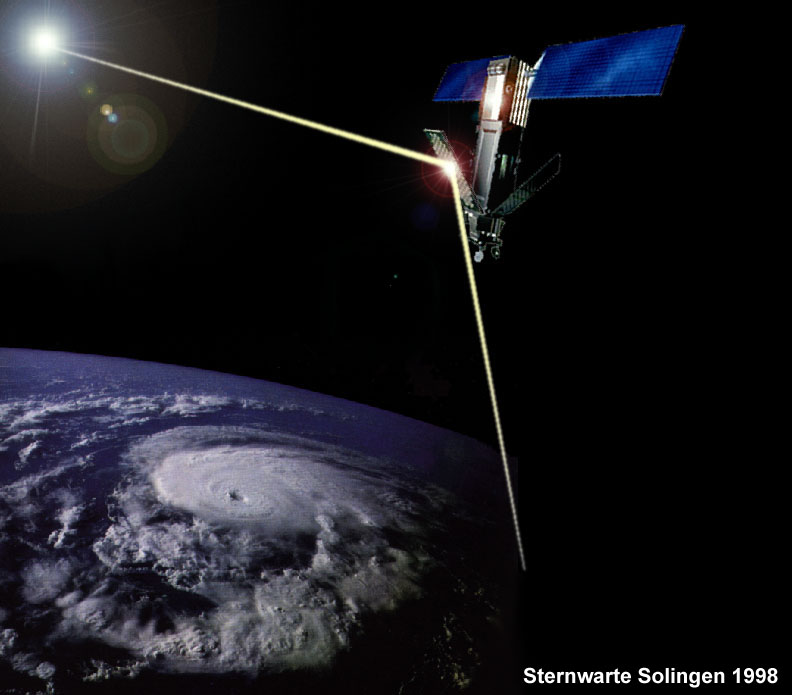

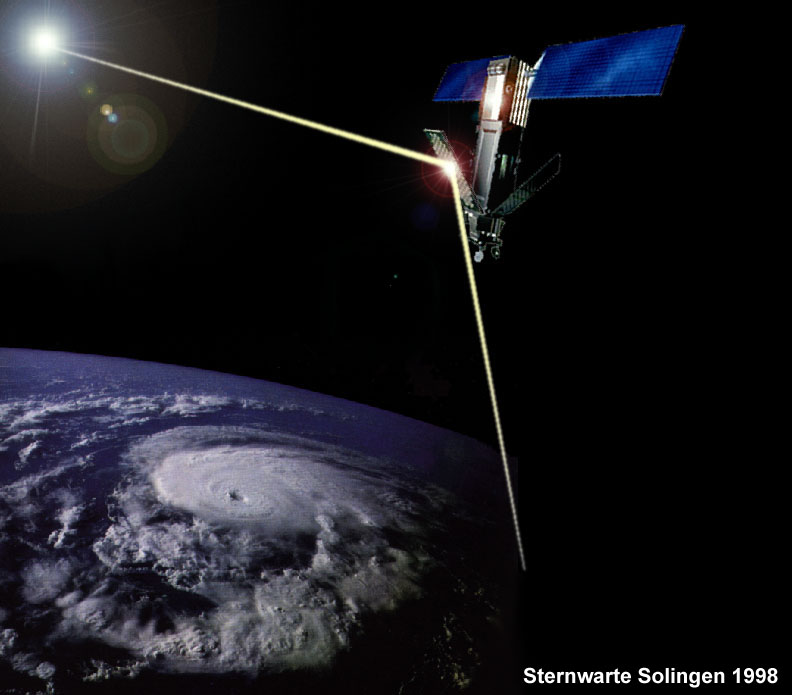

наглухо закрытые, гондолы воздушных шаров и кабины самолетов. В них воздух «запирается» и поддерживается такое же давление, как у поверхности Земли. В такого типа гондоле на аэростате в 1931 г. поднялся Пикар почти на 16 км. Вслед за ним в 1933 и 1934 гг. советские воздухоплаватели поднялись на стратостатах «СССР» и «Осоавиахим» на высоту 19 и 22 км. В настоящее время реактивные самолеты поднимаются уже на 25 км. Радиозонды, т. е. воздушные шары, которые поднимают маленькие и легкие метеорологические приборы и радиопередатчики, достигли высоты 42 км. Большую помощь изучению верхних слоев атмосферы оказывает ракетная техника. Сейчас ракеты с измерительными приборами поднимаются на высоту в несколько сотен километров, а запущенные при помощи ракет советские искусственные спутники Земли были подняты на высоту около 2 тыс. км.

Атмосфера разделяется на несколько слоев. Самый нижний слой называется тропосферой.

Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км.

Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км.

Несмотря на небольшую толщину тропосферы, в ней сосредоточено 3/4 массы всей атмосферы. Наибольшей высоты верхняя граница тропосферы достигает в области экватора (18 км), наименьшей — у полюсов (5—9 км). В тропосфере наблюдается непрерывное понижение температуры с высотой. На каждую тысячу метров температура падает в среднем на 6°.

Даже в середине самого жаркого лета на вершинах высоких гор сохраняется снежная шапка. Это явление подтверждает, что в тропосфере чем выше, тем холоднее. На самой верхней границе тропосферы температура падает до 55—70° ниже нуля.

Чем же объясняется понижение температуры с высотой в тропосфере? Одна из причин этого та, что воздух нагревается солнечными лучами не сверху (он ведь теплопрозрачен), а от земной поверхности. Поэтому в тропосфере чем дальше от Земли, тем холоднее.

Над тропосферой расположена стратосфера, простирающаяся до высоты 80—90 км. Стратосфера резко отличается от тропосферы: воздух здесь сильно разрежен. В связи с этим небо темно-фиолетового, почти черного цвета.

Уж очень мало здесь частиц воздуха, которые рассеивали и отрая^али бы приходящий от Солнца свет, как это происходит в тропосфере. Ведь именно способностью частиц воздуха рассеивать и отражать ту или иную часть спектра солнечного света определяется цвет неба. В стратосфере очень мало влаги, не бывает ни дождя, ни снега, как правило, отсутствуют облака. Лишь изредка в стратосфере появляются особые облака — они называются серебристыми. Иногда их можно наблюдать в ночном небе. Они светятся серебристым светом и настолько прозрачны, что через них видны звезды. Чаще всего их можно наблюдать летом между 50 и 65° северной и южной широты.

Как образуются эти облака, пока еще точно не установлено. Раньше предполагали, что серебристые облака — это космическая пыль, попадающая в атмосферу из межпланетного пространства. Сейчас существует другая гипотеза. Замечено, что серебристые облака всегда появляются в периоды активной солнечной деятельности. Многие ученые объясняют это тем, что Солнце выбрасывает потоки заряженных электричеством частичек. Вместе с ними в стратосферу попадает водород. В соединении с кислородом, который находится в стратосфере в особом состоянии, водород образует молекулы воды. И вот из этих молекул воды возникают серебристые облака.

Замечательная особенность стратосферы — это своеобразное изменение температуры.

В нижней части стратосферы, от тропосферы до высоты 30 км, температура постоянная и в среднем равна 55° ниже нуля. Начиная с 30 км температура повышается и на высоте 60 км достигает 75° тепла.

Долгое время ученые считали, что причина такого повышения температуры — присутствие газа озона, который поглощает ультрафиолетовые лучи Солнца и при этом сильно нагревается. Однако оказалось, что в следующем слое атмосферы — ионосфере — температура еще выше, хотя слоя озона там нет. Поэтому происхождение высокой температуры в слое атмосферы от 30 до 60 км пока еще не совсем выяснено.

На высоте от 60 до 80 км температура атмосферы понижается до 70—80° ниже нуля. Эта высота принимается за верхнюю границу стратосферы.

Над стратосферой лежит слой ионосферы. Воздух в ней разрежен еще больше, чем в стратосфере. Ионосфера хорошо проводит электричество. От нее отражаются радиоволны, что имеет большое значение для радиотехники. В ионосфере возникают полярные сияния. Форма и цвет сияний разнообразны. Сейчас уже известно, что нижняя граница полярных сияний лежит на высоте 80 км. У наиболее широких полярных сияний верхняя граница достигает высоты 1100—1200 км.

В ионосфере температура с высотой повышается. Предполагают, что на высоте 200 км она достигает плюс 600°. Однако на такой высоте разрежение воздуха настолько велико, что молекулы и атомы двигаются почти не сталкиваясь друг с другом. Об этой зоне пока известно очень мало.

Таково в общих чертах строение воздушной оболочки Земли.

В дальнейшем мы будем говорить только о тропосфере, потому что в основном все явления погоды происходят именно в этом слое атмосферы.

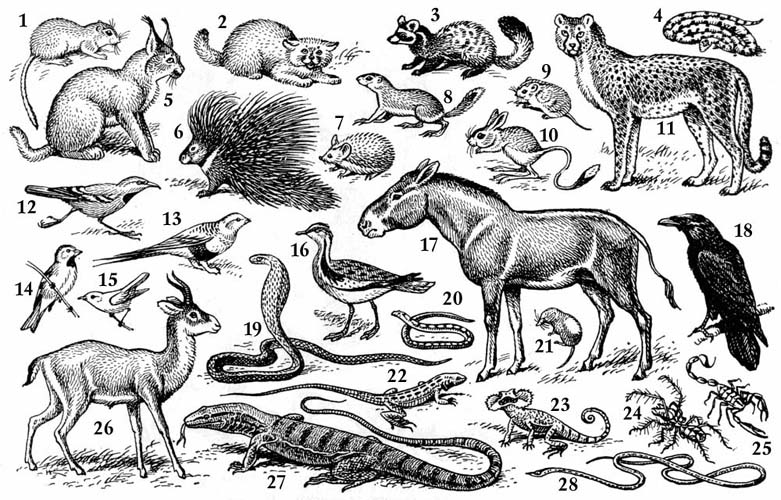

Пуночки к местам проживания более требовательны: они единственные из овсянок устраивают гнезда в расселинах скал, под камнями и даже под крышами домов в немногочисленных тундровых поселках. Больше всего пуночек живет в приморской тундре, богатой береговыми обрывами.

Пуночки к местам проживания более требовательны: они единственные из овсянок устраивают гнезда в расселинах скал, под камнями и даже под крышами домов в немногочисленных тундровых поселках. Больше всего пуночек живет в приморской тундре, богатой береговыми обрывами. Полярные

Полярные  Гнезда всегда хорошо укрыты под камнями, добраться до них нелегко. В полной кладке 5-6 яиц голубовато-белого цвета с многочисленными мелкими пятнышками.

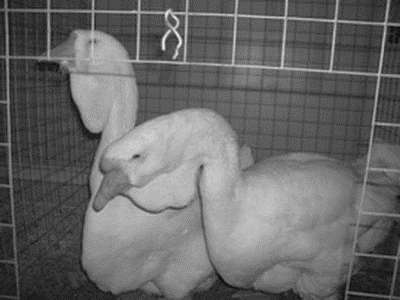

Гнезда всегда хорошо укрыты под камнями, добраться до них нелегко. В полной кладке 5-6 яиц голубовато-белого цвета с многочисленными мелкими пятнышками. Поэтому и кормятся лебеди в основном на мелководьях глубиной менее метра. Плавают быстро, и догнать их на весельной лодке можно лишь с большим трудом. На

Поэтому и кормятся лебеди в основном на мелководьях глубиной менее метра. Плавают быстро, и догнать их на весельной лодке можно лишь с большим трудом. На  Даже на крупном водоеме, где места вполне могло бы хватить многим, пара лебедей не терпит сородичей, а вблизи гнезда самец с ожесточением набрасывается на любую плавающую птицу, отчего жизнь местных уток, лысух и камышниц превращается в настоящий кошмар.

Даже на крупном водоеме, где места вполне могло бы хватить многим, пара лебедей не терпит сородичей, а вблизи гнезда самец с ожесточением набрасывается на любую плавающую птицу, отчего жизнь местных уток, лысух и камышниц превращается в настоящий кошмар.  Лебеди отважно и умело защищают свои гнезда от хищников, причем самец может нанести крылом удар такой

Лебеди отважно и умело защищают свои гнезда от хищников, причем самец может нанести крылом удар такой Известный всем лебединый изгиб ее в виде латинской буквы S можно видеть на самом деле лишь у шипуна, а шея кликуна во всех положениях всегда вытянута вперед или вверх. Тундровый лебедь — вдвое уменьшенная копия кликуна, но с более короткой шеей.

Известный всем лебединый изгиб ее в виде латинской буквы S можно видеть на самом деле лишь у шипуна, а шея кликуна во всех положениях всегда вытянута вперед или вверх. Тундровый лебедь — вдвое уменьшенная копия кликуна, но с более короткой шеей. Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км.

Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км. Это ведет к нарушению работы

Это ведет к нарушению работы