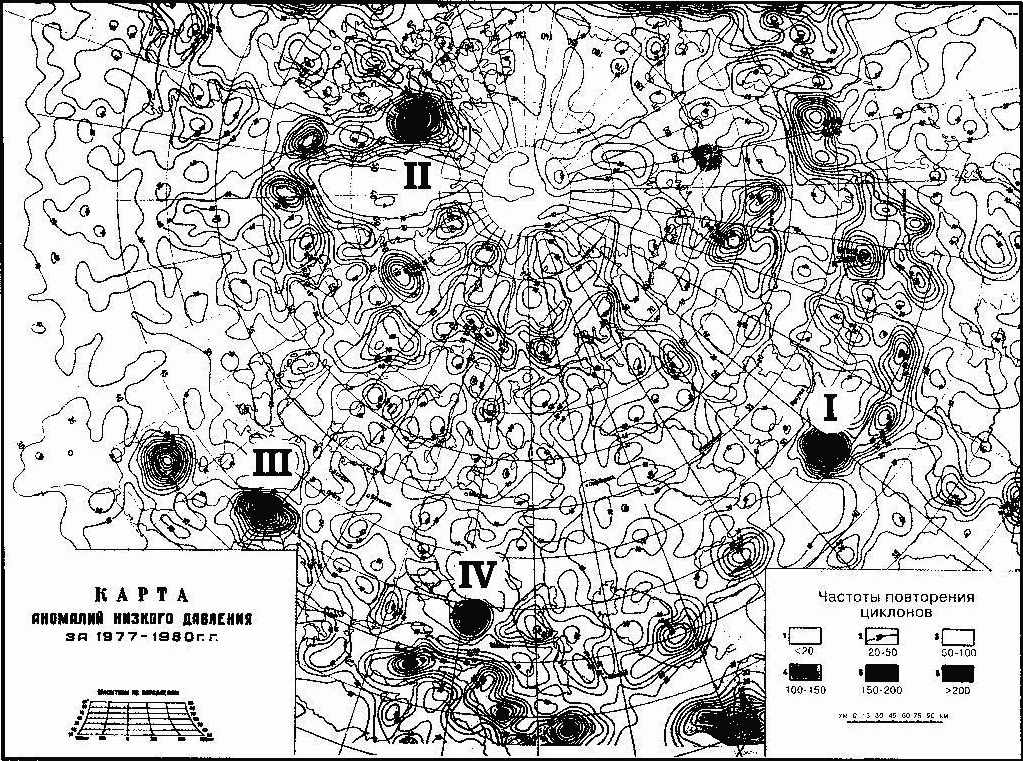

После Эратосфона Киронского на протяжении многих столетий никто из ученых не пытался вновь изморить окружность Земли до тех нор, пока не были изобретены точные способы измерения больших расстояний на поверхности Земли. Лишь в XVII в. был изобретен надежный способ измерения таких расстояний — способ триангуляции (названный так от латинского слова «триангулюм», что значит «треугольник»). Этот способ удобен тем, что встречающиеся на пути препятствия — леса, реки, болота и т. п.— не мешают точному измерению больших расстояний. Измерение производится следующим образом: непосредственно по поверхности Земли очень точно измеряют расстояние между двумя близко расположенными точками А и В, из которых видны удаленные высокие предметы: холмы, башни, колокольни и т. п. Если из А и В через зрительную трубу можно разглядеть предмет, находящийся в точке С, то нетрудно измерить в точке А угол между направлениями АВ к АС, а в точке В— угол между В А и ВС. После этого по измеренной стороне АВ и двум углам при вершинах А и В можно построить треугольник А ВС и, следовательно, найти длины сторон АС и ВС, т. е. расстояния от А до С и от В до С. Такое построение можно выполнить на бумаге, уменьшив все размеры в несколько раз или с помощью вычисления по правилам тригонометрии. Зная расстояние от В до С и наводя из этих точек зрительную трубу измерительного инструмента (теодолита) на предмет в какой-либо новой точке В, мы тем же путем сумеем измерить п расстояния от В до В и от С до В. Продолжая измерения, мы как бы покроем часть поверхности Земли сетью треугольников: А ВС, ВСЭ и т. д., — в которых можно последовательно определить все стороны и углы (см. рис. на стр. 31). После того как измерена сторона АВ первого треугольника (базис), все дело сводится к измерению углов между двумя направлениями. Имея сеть треугольников, можно высчитать при помощи тригонометрии расстояние от вершины одного треугольника до вершины любого другого треугольника, как бы далеко друг от друга эти вершины ни находились. Так решается вопрос об измерении больших расстояний на поверхности Земли. Практическое применение способа триангуляции дело далеко не простое.

Эту работу могут выполнять только опытные наблюдатели, вооруженные очень точными угломерными инструментами. Обычно для наблюдений приходится сооружать специальные вышки. Работы такого рода поручаются особым экспедициям, которые продолжаются по нескольку месяцев и даже лет.

Способ триангуляции помог ученым уточнить знания о форме и величине Земли. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Знаменитый английский ученый Ньютон (1643—1727) высказал мнение, что Земля не может иметь форму точного шара потому, что она вращается вокруг своей оси. Все частицы Земли находятся под влиянием центробежной силы, которая особенно велика у экватора и отсутствует у полюсов. Центробежная сила у экватора действует против силы тяжести и ослабляет ее. Равновесие между силой тяжести и центробежной силой было достигнуто только тогда, когда масса Земли у экватора стала больше, чем у полюсов, т. е. когда экваториальный диаметр стал больше полярного. Земной шар у экватора «раздулся», а у полюсов «сплющился» и постепенно приобрел форму мандарина, или, выражаясь научным языком, сфероида. Такую же форму должны иметь и другие планеты.

Интересное открытие, сделанное в то время, подтвердило предположение Ньютона.

В 1672 г. один французский астроном установил, что если точные часы перевезти из Парижа в Кайенну (в Южной Америке вблизи экватора), то они начинают отставать на 2,5 минуты в сутки. Это отставание происходит потому, что маятник часов около экватора качается медленнее. Стало очевидно, что сила тяжести, которая заставляет маятник качаться, в Кайенне меньше, чем в Париже. Ньютон объяснил это тем, что на экваторе поверхность Земли находится дальше от ее центра, чем в Париже.

Французская академия наук решила проверить правильность рассуждений Ньютона. Если Земля имеет форму мандарина, то дуга меридиана размером в один градус должна удлиняться при приближении к полюсам. Оставалось при помощи триангуляции измерить длину дуги в 1° на разном расстоянии от экватора. Измерить дугу на севере и на юге Франции поручили директору Парижской обсерватории Джованни Кассини. Однако южная дуга у него получилась длиннее северной.

Казалось, что Ньютон не прав: Земля не сплюснута, как мандарин, а вытянута, подобно лимону.

Но Ньютон не отказался от своих выводов и уверял, что Кассини ошибся при измерениях.

Между сторонниками теории «мандарина» и «лимона» разгорелся ученый спор, который длился 50 лет.

После смерти Джованни Кассини его сын Жак, также директор Парижской обсерватории, чтобы защитить мнение своего отца, написал книгу, где доказывал, что по законам механики Земля должна быть вытянута, как лимон. Чтобы окончательно решить этот спор, Французская академия наук снарядила в 1735 г. две экспедиции: одну — к экватору, другую — к северному полярному кругу.

Южная экспедиция проводила измерения в Перу. Для измерения была выбрана дуга меридиана длиной около 3° (330 км). Она пересекала экватор и переходила через ряд горных долин и высочайших горных хребтов Америки.

Работа экспедиции продолжалась восемь лет и была сопряжена с большими трудностями и опасностями.

Однако ученые выполнили свою задачу: градус меридиана у экватора был измерен с оченк большой точностью.

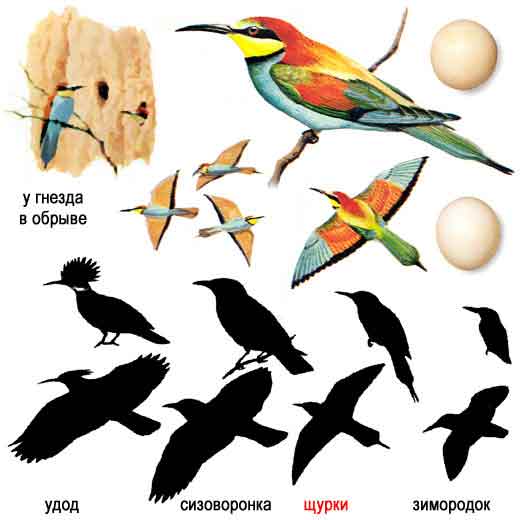

Все движения этих ярко окрашенных птиц исполнены изящества и легкости, поэтому наблюдать за ними — одно удовольствие. Но только не для человека, обремененного пристрастием к пчеловодству. Владельцы пасек предпочитают наблюдать за щурками

Все движения этих ярко окрашенных птиц исполнены изящества и легкости, поэтому наблюдать за ними — одно удовольствие. Но только не для человека, обремененного пристрастием к пчеловодству. Владельцы пасек предпочитают наблюдать за щурками  Дело в том, что пчелы, наряду со всеми прочими жалящими перепончатокрылыми — осами, шмелями и даже грозными шершнями, — составляют любимое лакомство щурок. Птицы с изумительной ловкостью настигают летящую жертву, хватают ее своим длинным клювом и прилежно колотят ею обо что-нибудь твердое, добиваясь от жертвы состояния полного обездвиживания и обезоруживания.

Дело в том, что пчелы, наряду со всеми прочими жалящими перепончатокрылыми — осами, шмелями и даже грозными шершнями, — составляют любимое лакомство щурок. Птицы с изумительной ловкостью настигают летящую жертву, хватают ее своим длинным клювом и прилежно колотят ею обо что-нибудь твердое, добиваясь от жертвы состояния полного обездвиживания и обезоруживания.  Щурки гнездятся в

Щурки гнездятся в  Правда, от болезней пчелы могут за тот же срок понести вшестеро больший урон.

Правда, от болезней пчелы могут за тот же срок понести вшестеро больший урон. К моменту появления на свет самого младшего старшие успевают основательно подрасти и нередко заставляют меньшого собрата голодать, перехватывая всю пищу, приносимую родителями.

К моменту появления на свет самого младшего старшие успевают основательно подрасти и нередко заставляют меньшого собрата голодать, перехватывая всю пищу, приносимую родителями.

Как правило, нора служит не один год, и после очередного ремонта ее длина увеличивается, достигая метра и более. На постройку новой норы длиной 30-40 см уходит около недели.

Как правило, нора служит не один год, и после очередного ремонта ее длина увеличивается, достигая метра и более. На постройку новой норы длиной 30-40 см уходит около недели.

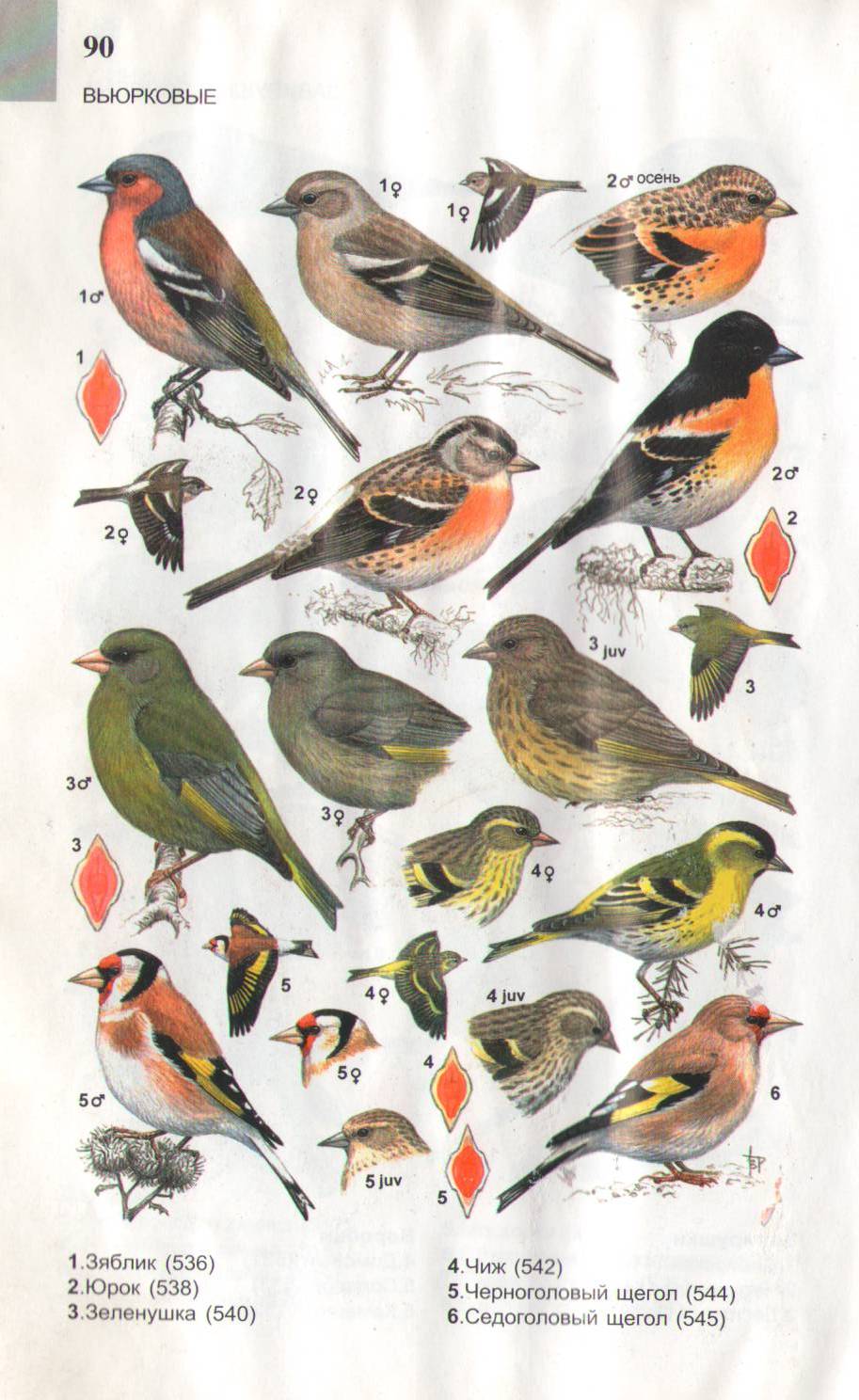

Открылись возможности освоения новых профессий. Ни одно семейство певчих птиц не может сравниться с вьюрковыми по части разнообразия формы и размеров клювов, используемых для извлечения, шелушения и раздавливания семян. Но по своим биологическим

Открылись возможности освоения новых профессий. Ни одно семейство певчих птиц не может сравниться с вьюрковыми по части разнообразия формы и размеров клювов, используемых для извлечения, шелушения и раздавливания семян. Но по своим биологическим  Строительством у всех вьюрковых занимаются самки, они же насиживают кладку, состоя в это время на частичном довольствии у супругов.

Строительством у всех вьюрковых занимаются самки, они же насиживают кладку, состоя в это время на частичном довольствии у супругов. Лесные дебри время от времени посещают лишь старые самцы, проведывающие свои прошлогодние участки.

Лесные дебри время от времени посещают лишь старые самцы, проведывающие свои прошлогодние участки. Наконец, изнутри гнездо выстилается мелкими перьями, шерстью и пухом.

Наконец, изнутри гнездо выстилается мелкими перьями, шерстью и пухом.  Еловая лапа, на которой висит гнездо, прикрывает его сверху.

Еловая лапа, на которой висит гнездо, прикрывает его сверху.  А вот гнезда

А вот гнезда