Атмосферу называют голубой кровлей Земли. И хотя масса атмосферы ничтожна — всего одна миллионная массы планеты — значение ее для жизни огромно.

Возникла атмосфера на самой ранней стадии геологической истории Земли в результате выделения газов из мантии (в среднем около 1 млн. т в год).

Первоначальная газовая оболочка состояла из углекислого газа, водяного пара, аммиака, водорода; затем, после появления 3 млрд. лет назад растений, она была переработана фотосинтезом в современную атмосферу, содержащую кислород. Вот ее состав у поверхности Земли (по объему): азота—78,08%, кислорода—20,95, аргона — 0,93, углекислого газа — 0,03, неона — 0,0018% и еще в меньших долях некоторые другие газы.

Атмосфера разделяется на несколько слоев; тропосферу, стратосферу, мезо-сферу, ионосферу (термосферу) и экзо-сферу; каждый из них имеет специфические геофизические и геохимические свойства. Границы между этими слоями нерезкие, и в зависимости от широты лежат на разных высотах. Самый нижний «этаж» атмосферы — тропосфера — сосредоточивает около 4/5 всей ее массы. Она простирается, как уже было сказано, в среднем до высоты 12 км и отделяется от следующего «этажа»—стратосферы— так называемой тропопаузой.

Тропосфера богата азотом и кислородом, насыщена парами воды и углекислотой. Здесь протекают важные погодные процессы, образуются облака, т. е. зарождаются осадки. Температура в тропосфере быстро падает с высотой — в среднем на 6° на каждый километр.

Однако это падение прекращается на втором «этаже», в стратосфере, которая занимает слой до высоты 45—55 км. Здесь количество азота и кислорода уменьшается, а водорода, гелия и других легких газов, напротив, увеличивается.

Между тропосферой и стратосферой располагается озонный слой. Он обладает способностью поглощать наиболее энергично действующие ультрафиолетовые коротковолновые лучи Солнца и тем самым защищает органический мир Земли от их гибельной дозы. Под воздействием ультрафиолетовой радиации Солнца часть молекулярного кислорода распадается на атомы, которые «пристраиваются» к целым молекулам, образуя озон (его молекула состоит из трех атомов кислорода). На создание озонового слоя расходуется почти весь приток ультрафиолетовых лучей.

В следующем слое атмосферы — ме-зосфере продолжается падение температуры с высотой до —70—80°. Мезосфе-ра расположена на высотах 55—95 км и пока еще мало изучена.

Еще выше начинается ионосфера (или термосфера) — зона сильно разреженного и сильно нагретого воздуха. Молекулы газов здесь ионизированы космическим излучением, т. е. лишены верхних электронов, и поэтому обладают положительным зарядом. Как и всякий сильно ионизированный газ, воздух в ионосфере хорошо проводит электричество. У ионосферы есть замечательное свойство: она отражает радиоволны и делает возможной дальнюю радиосвязь на Земле.

На высоте около 1000 км ионосфера переходит в экзосферу — внешний слой земной атмосферы. Характерная особенность ее — преобладание газов уже в атомарном состоянии и очень малая их плотность. Здесь наиболее легкие газы покидают атмосферу и рассеиваются в Космосе.

Запуски искусственных спутников Земли, ракет и пилотируемых космических кораблей позволили получить новые данные о свойствах верхней атмосферы и прилегающего к Земле космического пространства. Эти данные представляют и научный и практический интерес, в частности для изучения климата и предсказаний погоды, а также для освоения Космоса.

Роль атмосферы, и прежде всего ее нижнего слоя, тропосферы, огромна для всех природных процессов, протекающих на поверхности Земли. От количества, характера и периодичности атмосферных осадков, от частоты и силы ветров и особенно от температуры воздуха зависят интенсивность разрушения горных пород, перенос образующегося материала и сама жизнь на нашей планете.

Температура и влажность воздуха, облачность и осадки, ветер — все это вместе характеризует и погоду, т. е. непрерывно меняющееся состояние атмосферы, и климат, т. е. режим погоды за много лет.

Климат различен в разных районах земного шара; когда в одних бушуют метели, в других с безоблачного неба светит палящее солнце, и растения страдают от засухи.

Такое разнообразие климатических условий обусловлено в первую очередь неодинаковым поступлением солнечной радиации на разных широтах. Чем отвеснее падают солнечные лучи, тем короче их путь через атмосферу и тем большее количество энергии доходит до земной поверхности. Поэтому низкие широты — экватор и тропики северного и южного полушария — в течение года получают больше тепла, чем умеренные и особенно высокие широты.

Летом радиационный баланс всюду положительный: на всех широтах поступление солнечной радиации больше ее расхода на нагрев земной поверхности, испарение и тепловое излучение. При этом экваториальные широты получают энергии, конечно, больше, чем умеренные и высокие. Но все же разница между температурой на полюсе и на экваторе в это время меньше, чем зимой, так как в это время года в высоких широтах приход солнечной энергии больше ее расхода.

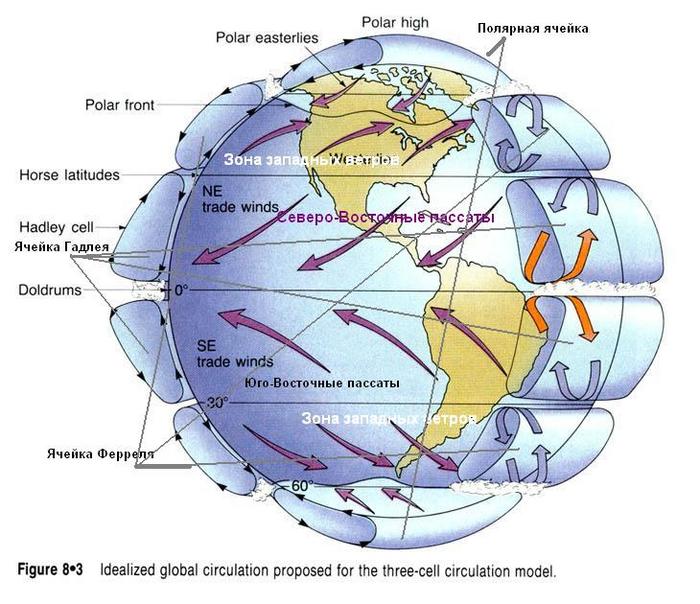

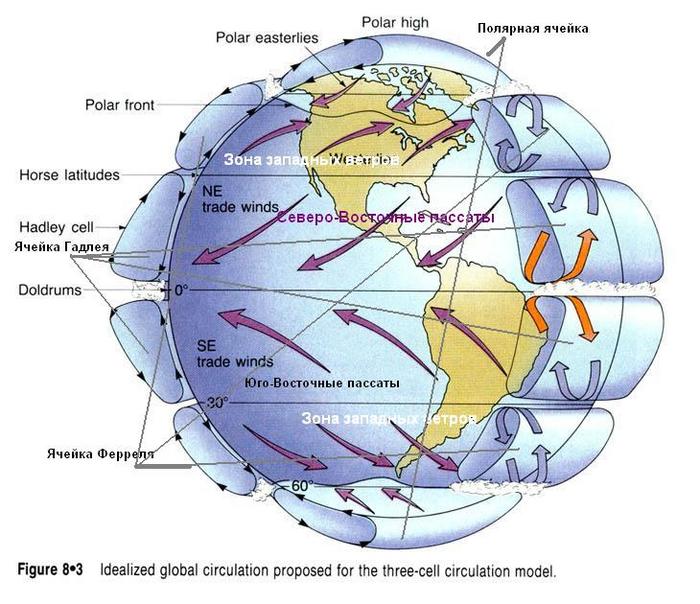

В результате междуширотных различий в температуре воздуха образуются области с разным атмосферным давлением, что в свою очередь вызывает непрерывное движение воздушных масс, воздушные течения планетарного масштаба — общую циркуляцию атмосферы.

Если бы не было такого постоянного воздухообмена, то на экваторе стояла бы нестерпимая жара — в среднем около 39°, а на севере умеренного пояса трещали бы сильнейшие морозы. В действительности же средняя годовая температура в экваториальных широтах равна 26—27°, а на широте Ленинграда — лишь — 1°.

Как же идет этот междуширотный воздухообмен?

В приполярных районах, где атмосфера прогрета слабо, располагаются холодные области с повышенным давлением; в приэкваториальных, наоборот, атмосфера сильно прогрета, и там формируется пояс пониженного давления. Области относительно повышенного давления господствуют и в тропических широтах обоих полушарий, так как в их сухом жарком воздухе давление убывает с высотой значительно медленнее, чем во влажном жарком воздухе экваториальных районов. В умеренных широтах проходит пояс пониженного давления, так как проносящиеся здесь атмосферные вихри — циклоны и антициклоны —отклоняются соответственно в более высокие и низкие широты. Отклоняет их сила вращения Земли, названная по имени открывшего ее французского ученого силой Кориолиса. Это она заставляет в северном полушарии реки сильнее подмывать правые берега, а воздушные потоки отклоняться вправо. Потому и циклоны, в которых ветры дуют против часовой стрелки, «уходят» в более высокие широты, а антициклоны с направлением ветров по часовой стрелке — в южные, усиливая пояс высокого давления под тропиками.

В южном полушарии картина аналогичная, но отклонения имеют обратное направление.

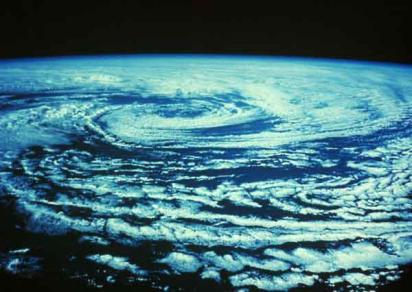

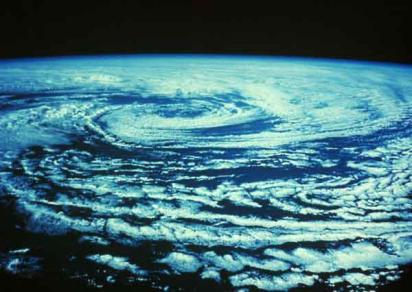

Образование циклонов и антициклонов происходит при встречах холодных и теплых, влажных и сухих воздушных масс. Эти гигантские «атмосферные вихри» достигают диаметра в 1000—2000 км, высота их невелика — 2—4, редко 15—20 км.

В циклоническом вихре атмосферное давление понижено, с чем связано восходящее движение воздуха. Поднимаясь, воздух охлаждается, и водяной пар, содержащийся в нем, конденсируется, образуются облака, и выпадают осадки.

В антициклонических вихрях атмосферное давление, напротив, повышено и движение воздушных масс нисходящее. При опускании водяной пар нагревается, т. е. удаляется от состояния насыщения, облака рассеиваются, осадков нет, наоборот, возможны засухи.

Повторяемость циклонов и антициклонов в разных районах неодинакова. В результате преобладания в том или ином районе антициклонов или циклонов возникают устойчивые центры действия атмосферы. Они бывают постоянные или сезонные. К постоянным относятся области с пониженным давлением в умеренных широтах (Исландский и Алеутский минимумы), тропические максимумы (Азорский, Гавайский, Южно-Атлантический, Южно-Индийский, Южно-Тихоокеанский), экваториальная депрессия, полярные области повышенного давления (особенно мощная — Антарктическая).

Различия в поступлении и отдаче тепла, в переносе его циркуляционными потоками определяют существование на Земле климатических поясов.

Жаркий пояс лежит примерно между 30° с. ш. и 30° ю. ш.

Этот пояс получает более 60% всей солнечной радиации, приходящей к Земле.

Тепловой режим здесь весьма благоприятен для развития жизни: заморозков не бывает (радиационный баланс очень велик — 65—75 ккал/кв. см в год); при наличии влаги круглый год может развиваться самая теплолюбивая растительность. Жаркий пояс часто сравнивают с паровым котлом, который приводит в движение «атмосферный механизм» нашей планеты.

Между тропиками и экватором лежит область устойчивых воздушных течений — пассатов. Они возникают из-за разницы давления и направлены в северном полушарии на юго-запад, а в южном — на северо-запад (опять мы сталкиваемся с отклоняющим действием силы Кориолиса). Пассаты несут жаркий и сухой тропический воздух.

В приэкваториальной полосе весь год господствуют экваториальные массы воздуха, облачно и часто идут ливневые дожди.

Умеренно жаркие поясы лежат между 30 и 40° в северном и южном полушариях. Количество поступающего от Солнца тепла здесь несколько меньше, чем в жарком поясе (радиационный баланс равен 50—65 ккал/кв. см в год), а главное, оно изменяется по сезонам: происходит смена воздуха — тропический поступает летом, умеренный — зимой. Большая часть осадков выпадает в зимний период.

На восточных окраинах материков дуют муссоны: летом — с океана на сушу, зимой — в обратном направлении, поэтому именно летом чаще выпадают осадки. Хотя средняя температура самого холодного месяца выше 4°, возможны заморозки и даже небольшие морозы. Растения уже имеют короткий, но все же заметный период вегетационного покоя. При вторжениях полярных масс воздуха (что бывает несколько раз в десятилетие) морозы достигают 10°, и тогда вечнозеленая растительность может погибнуть.

Умеренные поясы простираются между 40 и 60° в северном и южном полушариях (в Европе почти до 70°). Здесь уже отчетливо выражена сезонность теплового режима с длительным холодным периодом, что приводит и к сезонности развития растительности (радиационный баланс — 25—50 ккал/кв. см в год). Для этих поясов характерны умеренные воздушные массы, но иногда вторгаются арктические (в южном полушарии — антарктические) и тропические массы. Преобладает, однако, западный перенос умеренного воздуха. Частые циклоны способствуют выпадению значительного количества осадков, особенно на западных приокеанических окраинах материков. Восточные периферии материков в этих поясах подвержены действию муссонов.

Между 60 и 70 е в северном и южном полушариях располагаются умеренно холодные поясы (радиационный баланс лишь 10—25 ккал/кв. см в год). Температура самого теплого месяца не поднимается выше 10° (но и не опускается ниже 5°). Это позволяет расти только кустарникам, мхам, лишайникам и некоторым травам. Летом господствует умеренный воздух и часты осадки; зимой, при антициклональном состоянии атмосферы, здесь сухо и холодно.

Окружающие полюсы Земли холодные поясы имеют крайне неблагоприятные для развития органической жизни тепловые условия. Вода — один из важнейших источников жизни — здесь большую часть года находится в виде снега и льда. В связи с повышенным давлением отсюда идет отток холодного воздуха в приполярные широты.

Огромное значение для формирования климата имеет распределение суши и воды. При поглощении одинакового количества тепла океан нагревается в 2—3 раза медленнее материков и охлаждается тоже медленнее. Это определяет противоположный годовой ход давления на воде и на суше.

В зависимости от того, где происходит формирование воздушных масс — над материками или над океанами, климат может быть континентальным или морским.

В районах с континентальным климатом сезонные и суточные колебания температур больше: зима и ночи холоднее, а лето и дни теплее, чем в районах с морским климатом.

Не менее важную роль в формировании климата играют океанические течения: теплые — повышают температуру воздуха и способствуют выпадению осадков; с холодными, наоборот, связано понижение температуры, а так как воздух, став более холодным, хуже отдает влагу, уменьшается и количество осадков.

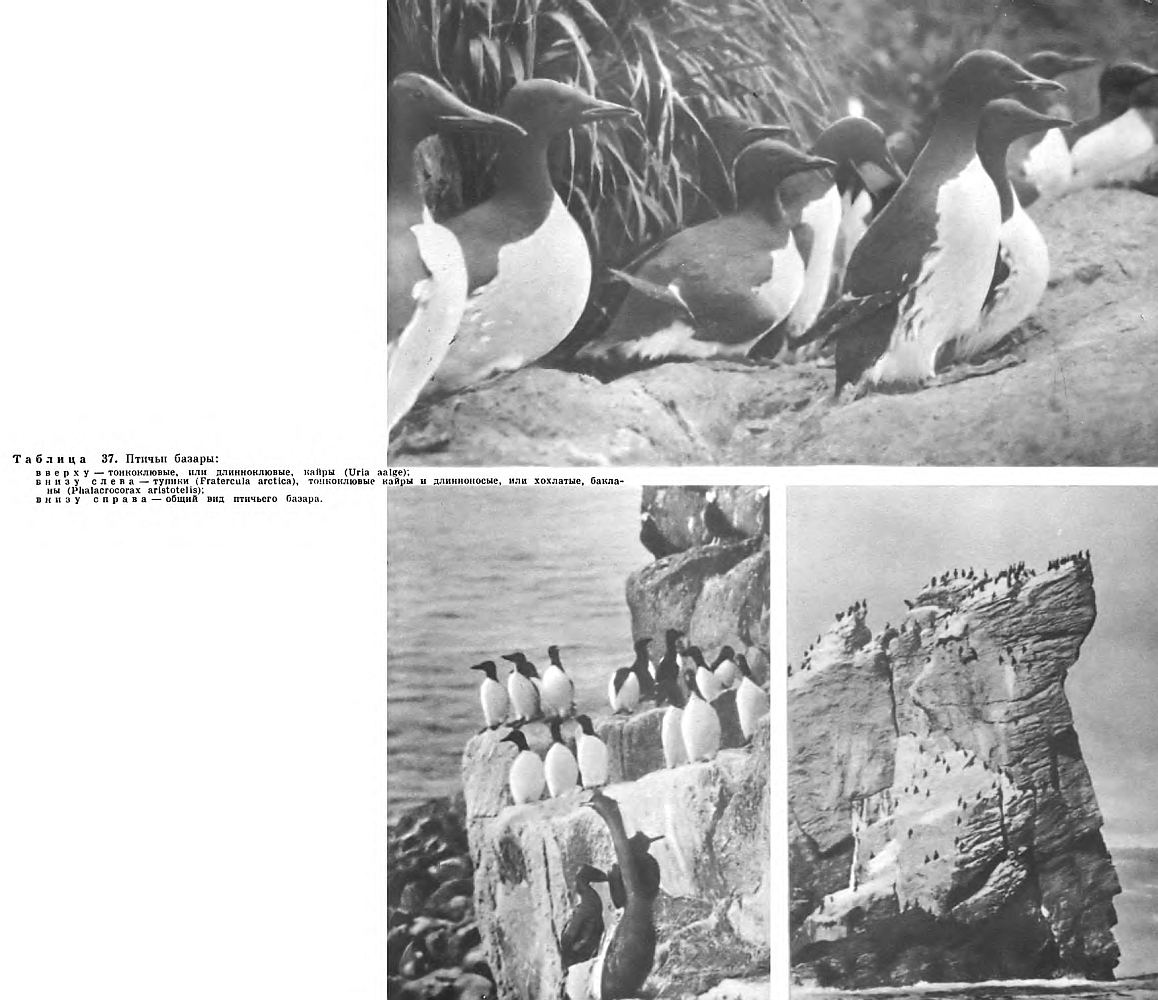

Их ждет трудный путь во мгле по каменистым осыпям и нагромождениям валунов, а в самом конце им придется преодолеть еще и полосу грохочущего прибоя.

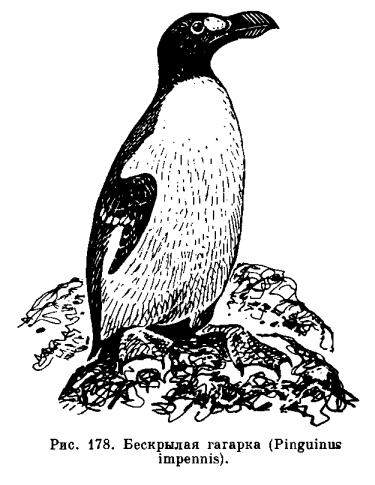

Их ждет трудный путь во мгле по каменистым осыпям и нагромождениям валунов, а в самом конце им придется преодолеть еще и полосу грохочущего прибоя. Оно имеет грушевидную форму и зеленовато-желтую окраску с темными пятнами. Насиживать два яйца гагарки не способны. Эксперимент показал: при добавлении еще одного птенца родители-гагарки могут выкормить обоих, но птенцы в этом случае растут значительно медленнее.

Оно имеет грушевидную форму и зеленовато-желтую окраску с темными пятнами. Насиживать два яйца гагарки не способны. Эксперимент показал: при добавлении еще одного птенца родители-гагарки могут выкормить обоих, но птенцы в этом случае растут значительно медленнее. За это время чистик проплывает под водой расстояние до 75 м.

За это время чистик проплывает под водой расстояние до 75 м. Родители, успешно воспитавшие потомство и подготовившие его к самостоятельной жизни в море, испытывают явную ностальгию и, обуреваемые не угасшим до поры родительским инстинктом, пытаются проникнуть в чужие гнезда с тем, чтобы еще немного побыть рядом с птенцами.

Родители, успешно воспитавшие потомство и подготовившие его к самостоятельной жизни в море, испытывают явную ностальгию и, обуреваемые не угасшим до поры родительским инстинктом, пытаются проникнуть в чужие гнезда с тем, чтобы еще немного побыть рядом с птенцами.

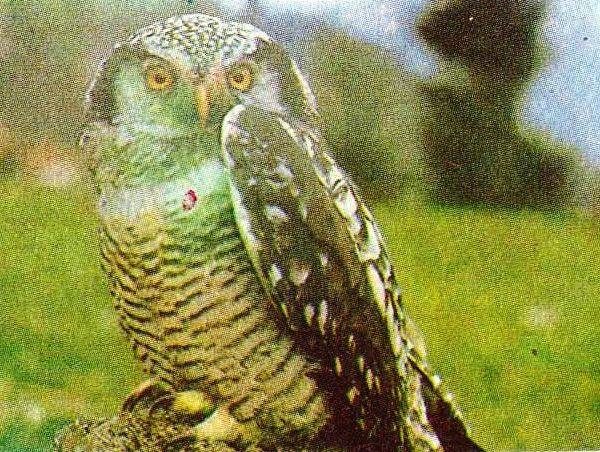

Но и в мастерской природы в поисках новаций принято опираться на уже состоявшиеся «конструктивные решения», высокое качество которых подтверждено временем. Чем быстрее в ходе эволюции терялись совиные черты, тем явственнее проступало сходство с ястребами.

Но и в мастерской природы в поисках новаций принято опираться на уже состоявшиеся «конструктивные решения», высокое качество которых подтверждено временем. Чем быстрее в ходе эволюции терялись совиные черты, тем явственнее проступало сходство с ястребами.  Границы спектра жизненных форм пернатых, способных эффективно осваивать профессию хищника, оказались не беспредельными. В результате ястребиная сова и в самом деле удивительно напоминает ястреба. Та же окраска, те же пропорции, тот же пронизывающий взгляд желтых глаз исподлобья.

Границы спектра жизненных форм пернатых, способных эффективно осваивать профессию хищника, оказались не беспредельными. В результате ястребиная сова и в самом деле удивительно напоминает ястреба. Та же окраска, те же пропорции, тот же пронизывающий взгляд желтых глаз исподлобья.  Те же манеры и охотничьи приемы.

Те же манеры и охотничьи приемы. Чаще всего ее можно повстречать неподалеку от обширных моховых болот, поросших редкими корявыми лиственницами или соснами, на кочковатых марях, сиреневых от голубики, среди горного криволесья у верхней границы произрастания древесной растительности.

Чаще всего ее можно повстречать неподалеку от обширных моховых болот, поросших редкими корявыми лиственницами или соснами, на кочковатых марях, сиреневых от голубики, среди горного криволесья у верхней границы произрастания древесной растительности. Эта сова нередко обитает в болотистых низинах, примыкающих непосредственно к морским побережьям. При этом птица не испытывает трудностей в перелетах над морем и успешно заселила даже самые удаленные океанические острова, например Галапагосские и Гавайские. Практически повсюду болотную сову можно считать обыкновенной, а поблизости от степных озер и болот эти птицы бывают особенно многочисленны: их гнезда местами встречаются здесь через каждые двести-триста метров. В средней полосе

Эта сова нередко обитает в болотистых низинах, примыкающих непосредственно к морским побережьям. При этом птица не испытывает трудностей в перелетах над морем и успешно заселила даже самые удаленные океанические острова, например Галапагосские и Гавайские. Практически повсюду болотную сову можно считать обыкновенной, а поблизости от степных озер и болот эти птицы бывают особенно многочисленны: их гнезда местами встречаются здесь через каждые двести-триста метров. В средней полосе Выстилки в гнезде не бывает, яйца лежат прямо на

Выстилки в гнезде не бывает, яйца лежат прямо на  Самка приступает к насиживанию уже с первого яйца, поэтому разница в возрасте птенцов достигает 10-14 дней.

Самка приступает к насиживанию уже с первого яйца, поэтому разница в возрасте птенцов достигает 10-14 дней.  Когда слепые и беспомощные младшие птенцы еще неподвижно лежат в гнезде, старшие уже покидают его и разбредаются поодиночке в радиусе 10-15 м.

Когда слепые и беспомощные младшие птенцы еще неподвижно лежат в гнезде, старшие уже покидают его и разбредаются поодиночке в радиусе 10-15 м.