Если раньше основными источниками информации были школы, книги, а затем – телевизор, то сейчас на детей обрушивается информационный шквал, включая Интернет, из которого они выхватывают только то, что не требует особой мыслительной нагрузки.

Сегодняшние школьники стали намного прагматичнее, рациональнее. Любые действия они оценивают, прежде всего, с позиции: «а нужно ли это мне»?, «зачем мне это нужно»? Дети поняли – сами или по подсказке родителей, – что географические знания не смогут быть источником дохода и, следовательно, география им не нужна.

«Старая», не изменившаяся география, как предмет, сегодня не воспринимается школьниками и как результат, мы получаем географически необразованное поколение.

У школьников, несмотря на то, что они изучают географию 5 лет, не развито географическое мышление, отсутствует географическая культура и даже самые элементарные навыки работы с картами.

Географическое мышление имеет свою основу в осознании того, что вся окружающая нас среда – и природная, и социальная по своей сути географична, т. к. представляет собой комплекс взаимосвязанных явлений самой различной природы на определенной территории. Теперь возникает вопрос, каким образом формируется географическое мышление? Ответ может быть только один: на основе и благодаря географическому образованию. Именно географическое образование должно научить «мыслить молодого человека глобально, а действовать локально», т. е. – мыслить географично.

Суть географической культуры – логическая цепочка: географическая наука – географическое образование – географическое мышление – географически выверенное решение. «Географическая культура» – это определенный уровень развития личности, обеспечивающий географическое мышление и возможность принятия решений в сфере современных проблем взаимодействия природных и социальных компонентов на различных территориальных уровнях; у подавляющего большинства населения России, в том числе и у школьников уровень географической культуры крайне низок.

В третьем параграфе проводится критический анализ современных концепций среднего географического образования в России.

В середине 1988 г.

после февральского Пленума ЦК КПСС по образованию была сформирована Межведомственная комиссия по разработке концепции географического образования во главе с профессором В. П. Максаковским. Главной задачей Комиссии стал анализ всех представленных концепций; на их основе уже в следующем году Комиссия должна была предложить общегосударственную концепцию развития среднего географического образования в России.

Все представленные с тех пор концепции разные, однако все они страдали и страдают одним недостатком – коренного поворота в географическом образовании они не предусматривали.

В диссертации в хронологическом порядке подробно рассматриваются все предлагавшиеся за последние 15 лет концепции:

А) Концепция, разработанная Лабораторией обучения географии НИИ содержания и методов обучения (СиМО) АПН СССР под руководством М. В. Рыжакова. Эта концепция была наиболее удачной. В ней впервые прозвучал тезис об усилении комплексного подхода к изучению не только процессов и явлений, но и отдельных стран, включая Россию. Принципиально важно, что концепция предусматривает объединенное изучение природных и социальных явлений на разных территориальных уровнях. Новым элементом явился предлагаемый в 9-м классе курс «Общая география», подводящий изучение географии в школе к логическому концу.

Б) Концепция, предложенная профессором МПГУ В.П.Максаковским. В этой концепции автор справедливо писал, что реформу географического образования необходимо вести с позиций решений Всесоюзного съезда учителей (1988 г.). «Это значит, – продолжал В.

П. Максаковский, – что при всем значении огромного накопленного опыта, при всем уважении к богатым традициям, при всем нежелании заставлять еще раз «на корню» переучиваться учителей необходимо предпринять, наконец, попытку действительно революционного обновления школьной географии» (подчеркнуто автором диссертации). И далее он писал, что у нас, в географии, есть свои «Нины Андреевы», не желающие коренной перестройки школьной географии, т. е. в то время автор был сторонником радикального обновления школьной географии. Однако, несмотря на определенный пафос, никаких особых новаций в концепции не наблюдается. Новыми позитивными элементами концепции можно считать предложения об усилении страноведческой составляющей, об объединении триады природа – население – хозяйство, в то же время предлагается новый весьма сомнительный тезис о завершении курса географии курсом «Конструктивная география».

В) Концепция, предложенная сотрудником НИИ СиМО АПН СССР Т. П. Герасимовой. Эта концепция, на наш взгляд, является одной из лучших. Ядром географического образования должно стать комплексное страноведение на локальном, региональном и планетарном уровнях. В старших классах школы автор предлагает ввести интегрированные курсы, например, «Естествознание» или «Обществоведение» с включением в них в том числе, и географических знаний о природе, демографии, экологии, экономике, о взаимодействии природы и общества. Предлагается также интегрированный курс на основе объединения содержания социально-экономической географии СССР и зарубежных стран, а также новейшей истории СССР и мира.

Концепция Т. П.Герасимовой представляет собой глубоко продуманную единую систему, хотя, по нашему мнению, концепция в отдельных случаях не соответствует возрастным особенностям учащихся.

Г) Концепция, предложенная сотрудником Института географии АН СССР профессором В. С. Преображенским. Она не столь подробно разработана, как некоторые предыдущие, и в этом отношении похожа на концепцию Н. М. Сваткова. Но она крайне интересна своим принципиальным подходом к среднему географическому образованию. Концепция В. С. Преображенского – это яркий и, пожалуй, единственный пример (не считая работ Н. Н. Баранского) того, как с позиций географической науки можно реформировать географическое образование. На место географии в жизни общества, по мнению автора концепции, существуют два взгляда. Традиционный подход, когда географию рассматривают как совокупность гуманитарных знаний, необходимых для общего культурного развития. Именно в соответствии с этим взглядом и построен каркас школьной географии. Второй подход заключается в том, что географию рассматривают, как науку, ставшую одной из основ практической жизни людей. «Знание законов территориальной организации природы и общества – орудие повседневной деятельности десятков миллионов людей». Именно эта точка зрения, на наш взгляд, должна стать основой реформирования географического образования.

География сильно изменилась, но в сфере образования, по мнению автора данной концепции понимание новой ситуации, соответствующее второму взгляду на географию, еще не достигнуто; в отличие от других дисциплин содержание научной и учебной географий разошлось. География, как наука, пишет В. С. Преображенский, преследуя цель получения новых знаний, построена по принципу изучения важнейших сторон природы и общества. В то же время география, как школьный предмет, уже многие десятилетия ориентируется на передачу готовых знаний, группируя их вокруг фактического материала, характеризующего материки и страны. Такая ориентация не обеспечивает декларируемого синтеза, поскольку страноведение, по мнению В. С. Преображенского, выполняющее информационную функцию, не обладает собственной теоретической базой. В этом вопросе он резко расходится с мнением некоторых других коллег.

Он предлагает не идти путем вкрапления в традиционную страноведческую канву научных предпосылок, как это пытаются делать сейчас, а развести в программе страноведческо-информационную и научно-содержательную части, дав в младших классах первую часть, а в старших классах – вторую.

С некоторыми моментами концепции В. С. Преображенского можно и поспорить, в частности вызывает сомнение необходимость деления географии на страноведческий курс в младших классах, и научно-содержательный – в старших. По нашему мнению, в данном случае целесообразнее идти путем интегрирования этих вопросов. Тем не менее, предложения В. С. Преображенского являются крайне важными и многие из них легли в основу концепции, предлагаемой диссертантом.

Д) Концепция, подготовленная группой научных сотрудников Географического факультета МГУ под руководством В. Р. Крищюнаса и С. В. Рогачева.

Авторы концепции указывают на пороки среднего географического образования и «делают ставку» на развитие страноведческой составляющей с упором на её гуманитаризацию.

Вплоть до сегодняшнего дня концепция специалистов МГУ остается наиболее проработанной и по существу революционной. Она в корне меняет подход к среднему географическому образованию, хотя и не лишена серьезных недостатков.

Самой активной поддержки заслуживает идея авторов о последовательности курсов от общего к частному. Авторы предлагают начать изучение географии не с «родного края», а с открытия перед ребенком «пестрого мира» нашей планеты, и лишь затем от класса и класса, «снижая высоту», опускать школьника на свою Большую, а затем и Малую Родину, но уже с умением видеть свой дом со стороны, среди других. Такой подход прозвучал впервые и заслуживают всяческой поддержки.

В то же время имеется два возражения. Прежде всего – это идея авторов сделать ядром географического образования страноведение и чрезмерное увлечение гуманитаризацией. В данном случае сказался «эффект маятника». Комплексному страноведению у нас действительно уделялось мало внимания. И авторы совершенно правы, что подняли этот вопрос. Но, подняв вопрос, они слишком «качнулись» в противоположную сторону.

Если В. С. Преображенский и Н. М. Сватков выступают за «научную географию» и принижают «страноведение», то В. Р. Крищюнас и С. В. Рогачев его идеализируют.

То же касается и «гуманизации» образования. Авторы не делают различия между «гуманизацией» и «гуманитаризацией». Говоря о гуманизации, они снова «качнулись» в сторону «гуманитаризации», передав изучение общих теоретических вопросов географии другим дисциплинам или факультативным занятиям и, наоборот, излишний акцент сделали на историю, этнографию, культурологию и т. д., что абсолютно недопустимо.

Можно спорить, в какой части курса изучать эти общие вопросы. Но то, что изучать их нужно, может быть, в более упрощенной форме, не вызывает сомнения. Такой приоритетный узкострановедческий подход может привести к тому, что «вместе с водой будет выплеснут и ребенок», т. е. курс можно гуманитаризировать до такой степени, что будет потеряна география.

Несмотря на отмеченные недостатки, концепция, предложенная научными сотрудниками МГУ, представляется достаточно продуктивной, в ней заложено много полезных идей.

Е) Концепция ученых Ростовского Университета В. Богучарского и З. Тимофеевой. Авторы исходят из того, что современные структуры географического образования несовершенны.

Они не разработали конкретной программы, соответствующей своей концепции, однако концептуальный подход абсолютно верен, и с большинством предложений авторов нельзя не согласиться. Ими разработана оригинальная структура курса, построенная по принципу «от общего – к частному»: в младших классах – изучение общего землеведения, затем интегральное изучение материков и стран, далее – интегральное изучение географии России. Заканчивается изучение географии общим курсом «Основы геоэкологии». Но принципов построения программы, подробного содержания курсов авторы не представили.

Ж) В 1998 г. была опубликована обновленная концепция школьного географического образования, разработанная академиком РАО В. П. Максаковским. Она является продолжением и развитием его идей, которые он высказал в своей концепции 1989 г.

Однако «развитие» его идей пошло со «знаком минус». Если в 1989 г. автор справедливо говорил о низком уровне географического образования и необходимости «революционных» изменений, то через 10 лет он пишет, что «география подверглась довольно существенному усовершенствованию», что она «обеспечивает формирование необходимой географической культуры учащихся, формирует политическую, экономическую, экологическую культуру» и т. д. Поэтому, – делает вывод автор, – «на первом этапе реформирования школьной географии (1998-2001гг.) всякие радикальные изменения противопоказаны». И только на втором этапе, т. е. через 4-6 лет, «изменения могут быть более радикальными». Такое «развитие» идей автора удивительно совпало с «развитием» реформирования всего среднего образования в России в целом, характерным для прошедшего десятилетия. Поэтому никаких новых идей концепция не содержит.

З) Концепция, разработанная авторским коллективом под руководством чл.-корр. РАО В. П. Дронова; научный руководитель концепции – академик РАО В. П. Максаковский.

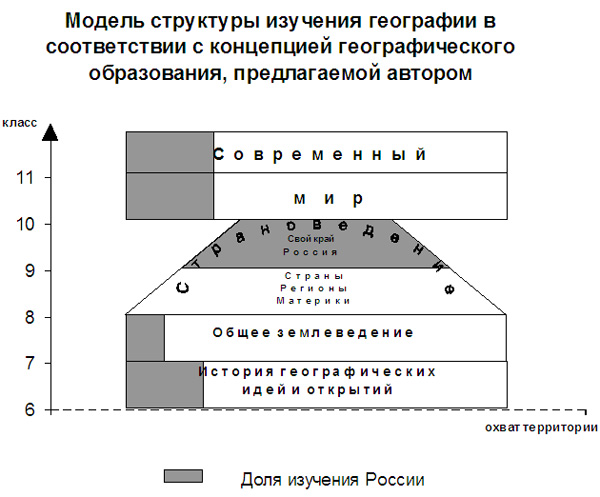

Основываясь на идеях автора диссертации о том, что изменилась географическая наука, изменился мир и, следовательно, должна измениться школьная география, авторы концепции значительно изменили структуру и содержание географического образования. Структурный подход в отличие от предыдущего варианта концепции абсолютно верен: он основан на принципе «от общего к частному». География начинается в 6-м классе курсом «Мир географии». Это принципиально новый курс, основанный на предложениях автора диссертации проследить историю географических идей и открытий.

Заканчивается изучение географии в 10-м классе, где предполагается наличие 1-2 обязательных курсов и большое количество курсов по выбору.

Однако в Концепции не проработана тематика обязательных курсов, в том числе курса географии России, их цели и задачи; отсутствуют программы курсов. Данная концепция принципиально нового ничего не предлагает, но авторам удалось синтезировать наиболее ценные идеи и предложения, высказанные различными специалистами, в том числе и авторами других концепций.

Оценивая всю проделанную за последние 12-15 лет работу по подготовке концепции географического образования, можно сделать вывод, что в некоторых из них содержались довольно радикальные и позитивные элементы; ряд предложенных концепций были неприемлемыми; многие предложения носили поверхностный характер и не могут рассматриваться в качестве принципиально новых концептуальных моделей среднего географического образования.

Но все эти предложения постигла общая участь: они оказались невостребованными и остались на бумаге.

В лучших концепциях наиболее ценными элементами являются: гуманизация и экологизация школьного курса географии, усиление роли географической науки, усиление внимания пространственно-временным аспектам содержания географического курса, интеграция физической и социально-экономической географии, построение курса по принципу «от общего к частному», завершение географического образования общим географо-мировоззренческим курсом.

В четвертой главе диссертации рассматриваются новые научные подходы к содержанию среднего географического образования, предлагаемые автором.

В первом параграфе излагается научно-географическое обоснование создания новой концепции среднего географического образования.

За последние годы в стране было написано много хороших учебников по географии, разработано множество авторских программ. Но принципиально новаторских учебников и программ нет и быть не может, поскольку с одной стороны – государственной программы уже не существует, а с другой – ничего, кроме Базисного учебного плана и неутвержденных государственных стандартов федеральными органами образования не предложено. Соответственно, неясно, каково должно быть содержание образования, на что обращать первостепенное внимание, каковы принципы образования и, наконец, не имея концептуальных основ образования, невозможно составить и государственные стандарты.

В России отсутствует единая, законодательно утвержденная федеральная концепция, стратегии развития среднего географического образования, соответственно нет и обновленного содержания образования, коренным образом отличающегося от того, которое существует уже более полувека.

Содержание и структура предмета географии – это ядро его реформирования. В то же время именно содержание и структура являются центральной частью концепции образования. Поэтому реформирование образования в любой области знания нужно начинать с его концептуальных основ. Российские власти, к сожалению, идут иным путем: концептуальные основы области знания остаются на периферии реформаторского процесса. Хотя очевидно, что пока концепция образования не будет принята на федеральном уровне (Федеральным собранием или хотя бы Правительством, как это было во времена Н.Н.Баранского), никаких существенных сдвигов в реформировании образования не произойдет.

На протяжении многих десятилетий программа по географии в нашей стране в своей основе не менялась. Менялись акценты, усиливались экологическая, страноведческая, гуманистическая составляющие, много говорилось о сближении физической и экономической географий. Но суть от этого не менялась. Поэтому первостепенной задачей нужно считать разработку принципиально новой структуры и принципиально нового содержания среднего географического образования. В основе этих новаций должны быть гуманизация, гуманитаризация курса, а также его переориентация на современную географическую науку, на современные реалии мира и России.

Исходя из поставленных задач, представляется целесообразным сформулировать основные направления реформирования среднего географического образования.

Действующий курс географии нацеливает учеников на механическое запоминание очень многих элементов. Безусловно, знание географической номенклатуры в определенных пределах необходимо, но все образование необходимо строить не на принципе запоминания-воспроизведения, а на принципе логического мышления, на принципе увязывания тех или иных географических объектов с теми или иными проблемами или явлениями.

В основе содержания образования должно стоять изучение пространственно-временных закономерностей. Во второй главе нами рассмотрены те основные изменения в географической науке, которые произошли за последние десятилетия. Именно эти изменения и должны найти отражение в школьной географии. В первую очередь это касается глобализации, перехода многих стран в постиндустриальную фазу развития. Глобализация приводит к тому, что и в развитии России все большую роль играют закономерности постиндустриализма, в том числе, к сожалению, и неблагоприятные, как, например, углубляющаяся региональная дифференциация или растущая дифференциация доходов. В школьном курсе должны найти отражение изменение геополитического пространства, в том числе положения России, проблем территориального неравенства, геоэкологических проблем, включая проблему устойчивого развития и многие другие. В нынешних курсах совершенно не рассматривается глобальная тенденция изменения потребностей человека, роста избирательности к местам проживания и приложения труда, сдвига населения в районы с более благоприятными природно-климатическими условиями. По-прежнему в действующих программах основополагающее значение имеет противопоставление производственной и непроизводственной сфер, излишнее время уделяется вторичному сектору экономики, и совершенно недостаточное внимание – третичным и четвертичным видам деятельности, вся социально-экономическая география основана на изучении межотраслевых комплексов и в результате, по образному выражению В. С.Преображенского, становится все больше похожа на «инженерную географию».

Рассматривая пути «модернизации» курса экономической географии России автор одноименного курса В. П.Дронов, пространно рассуждая на разные темы, даже не упоминает о необходимости поворота содержания в сторону современных проблем географии России, прежде всего, проблем втягивания России в процессы глобализации и постиндустриализации. Между тем, как подчеркивает В. А.Шупер, «нам нужно учить молодежь лучше, чем на Западе». Россия вынуждена стать высокоразвитой индустриальной державой и параллельно создавать постиндустриальное общество в условиях колоссального регионального неравенства. Именно на это и нужно нацеливать молодежь с помощью географического образования.

Весь курс географии трудно усваиваем, растянут. В нем много сложных, иногда неоднозначных, узких, второстепенных для школьников вопросов. Очень многие из них не соответствуют возрастным особенностям детей. Например, в 6-м классе рассматривается по существу курс общего землеведения, который читается студентам-географам на первом курсе. Учащимся 12-13 лет крайне сложно объяснить географические координаты точки, происхождение горных пород, образование облачности, понятия абсолютной и относительной влажности (тем более, что курса физики в 6-м классе еще нет), географической оболочки. В 7-м классе школьникам с трудом даются темы тектоники литосферных плит, общей циркуляции атмосферы, а в 8-м – формирования почв, эпохи складчатости, в 9-м – подробное рассмотрение географии отдельных отраслей экономики России, технологические процессы в металлургии и т. д. Ряд тем целесообразно упростить (например, «общая циркуляция атмосферы»), ряд тем вообще изъять из программы (например, технологический процесс в черной металлургии), некоторые темы желательно давать в более позднем возрасте, как, например, весь курс общей физической географии.

Самец завирушки может состоять в браке одновременно с двумя-тремя самками, а самка — с двумя-тремя самцами, поэтому некоторые семьи включают сразу несколько самцов и несколько самок. Взаимоотношения двух самцов, образующих семью с одной самкой, подчинены жесткой субординации. В период спаривания оба неотлучно следуют за самкой, но доминирующий самец пресекает любые попытки соперника приблизиться к самке.

Самец завирушки может состоять в браке одновременно с двумя-тремя самками, а самка — с двумя-тремя самцами, поэтому некоторые семьи включают сразу несколько самцов и несколько самок. Взаимоотношения двух самцов, образующих семью с одной самкой, подчинены жесткой субординации. В период спаривания оба неотлучно следуют за самкой, но доминирующий самец пресекает любые попытки соперника приблизиться к самке. Охотнее всего она поселяется в речных долинах лесотундры в густых зарослях ивы и ольхи с отдельно стоящими лиственницами и елями. В горах сибирская завирушка обитает вплоть до субальпийской зоны, где гнездится в стланиковых зарослях.

Охотнее всего она поселяется в речных долинах лесотундры в густых зарослях ивы и ольхи с отдельно стоящими лиственницами и елями. В горах сибирская завирушка обитает вплоть до субальпийской зоны, где гнездится в стланиковых зарослях.