Влажные тропические леса расположены между северным и южным тропиками, по обеим сторонам экватора. Почвы под ними латеритные и красноземы. Эти леса занимают на Земле большую площадь: в Америке — бассейн р. Амазонки, восточный берег Центральной Америки, большую часть Антильских о-вов; в Африке они растут в бассейне р. Конго, в области больших озер и на восточном берегу Мадагаскара; в Азии — на Филиппинских, Молуккских и Зондских о-вах, на юге п-ва Малакка. Тропические леса занимают небольшие участки в Австралии, покрывают всю Новую Гвинею и многие острова Тихого океана.

Тропический лес поражает богатством и разнообразием растительных форм. Пробираться сквозь его зеленую чащу очень трудно. Есть места, совершенно непроходимые. В таких случаях местные жители используют тропы, проложенные крупными дикими зверями, или переправляются по рекам. В лесу стоит полумрак. Воздух здесь теплый и влажный, нет освежающего ветра, и дышать трудно. Томительный зной не проходит и ночью.

Деревья влажных тропических лесов поражают своей высотой. Возьмите три наших дерева и мысленно поставьте их друг на друга: тогда вы получите представление о высоте тропических деревьев. Они достигают 80 м. Ветви с листьями находятся на такой высоте, что их трудно разглядеть.

Деревья располагаются в четыре-пять ярусов. В наших лесах обычно один-два яруса. Стволы деревьев обвиты лианами — деревянистыми и травянистыми растениями. Лианы обвивают стволы деревьев, перекидываются с одного дерева на другое, образуя непроходимые сплетения.

Стволы и ветви деревьев увешаны эпифитами — растениями, которые прикрепляются к другим растениям. Среди эпифитов очень распространены папоротники, орхидеи и растения из семейства бромелиевых с очень красивыми яркими цветками. На больших и жестких листьях тропических деревьев поселяются водоросли и лишайники — так называемые эпифиллы.

Во влажных тропических лесах поражает огромная мощь растительной массы. Сколько питательных веществ и воды требуется для ее беспрерывного развития!

В тропических лесах выпадает до 12 тыс. мм осадков в год (в среднем более 2000 мм).

В течение года тропический лес кажется неизменным, словно в нем нет листопада. Но это не так: листопад здесь обычное явление, только деревья сбрасывают листву не одновременно, а в различное время. Есть такие виды деревьев, у которых листья опадают сперва па одной части дерева, затем на другой.

Важным признаком деревьев влажного тропического леса служит отсутствие чешуи на почках.

Существует мнение, что тропические леса похожи на цветущие сады. Это не соответствует действительности. Русский ботаник Ю. Н. Воронов, участник экспедиции в Южную Америку, так охарактеризовал эти леса: «Много, слишком много зелени, но очень мало ярких красок, совершенно противно сложившемуся мнению о красочности тропического леса». Цветы в тропическом лесу можно увидеть главным образом на освещенных солнцем опушках.

На о-вах Яве, Суматре, Филиппинских и других встречается интересное растение-паразит — раффлезия. Цветок раффлезии — самый большой в мире — более одного метра в поперечнике. Самый крупный цветок раффлезии Арнольди, описанный ботаниками, достигал 140 см в диаметре. Пять толстых лепестков раффлезии окрашены ]( красный цвет. Цветок издает запах падали, что привлекает насекомых, опыляющих его. Раффлезия паразитирует на корнях и стеблях лиан.

Характерное дерево тропиков — знакомый всем комнатный фикус. Ученые насчитывают до 600 видов фикусов. В тропиках фикус — огромное дерево, высотой до 30 м. Листья фикуса — широкие, жесткие, кожистые и блестящие — длиной до одного метра. Советский ботаник М. С. Дунин, побывавший в Индии, описал фикус, тень от которого покрывала площадь более гектара. Листья фикуса содержат каучук. Раньше для получения каучука его разводили на плантациях; теперь фикус вытеснен другим каучуконосным растением — гевеей.

Гевея — дерево бразильских лесой. Все части растения содержат млечный сок, в котором иногда до 50% каучука. Одно дерево дает в среднем 3—4 кг каучука в год. Гевею перевезли и культивируют на плантациях Африки и Азии.

Во влажном тропическом лесу много различных видов пальм. Пальма имеет высокий ствол без ветвей с крупными листьями, собранными на вершине. Многие виды пальм — очень полезные растения: кокосовая, масличная, винная и др.

Повсюду в тропиках распространено дерево какао, перевезенное из Америки. Из его семян делают какао и шоколад. Цветки и плоды у него образуются прямо на стволе. Такая особенность свойственна многим деревьям влажных тропических лесов. Возможно, что это связано с большой высотой кроны деревьев, куда трудно добираться насекомым-опылителям.

В лесах Африки растет дерево кофе. Оно, так же как и дерево какао, культивируется во всех тропиках.

Во влажных тропических лесах можно найти самые длинные растения на Земле — пальмы-лианы ротанги. Длина их достигает 400 м. Стебли ротангов похожи на толстые канаты. Перистые листья, собранные только на верхушке стебля, имеют на конце острые, загнутые книзу шипы. Колючки верхней части стебля и шипы дают возможность лиане прочно удерживаться на стволах деревьев. Если нечаянно ухватиться рукой за ротангу, то можно поранить руку, как пилой.

Плоды одного из видов тропической лианы известны во всем мире. Это — черный перец.

Плоды многих тропических растений съедобны и приятны на вкус, но их трудно перевозить: они слишком нежны. Таков, например, плод манго. Величиной он с яблоко (по форме обычно овально удлиненный), цвет у него оранжево-желтый, а вкус напоминает персик и апельсин.

В подлеске влажных тропических лесов часто встречаются бананы. Это одно из самых древних культурных растений тропиков. Род банана содержит несколько десятков видов. Культурные виды разводят из-за вкусных плодов.

Некоторые дикорастущие виды банана имеют съедобные плоды.

Некоторые дикорастущие виды банана имеют съедобные плоды.

К тропическим растениям относится клещевина — дерево высотой до 5 м. Из нее добывают касторовое масло.

Клещевина совершенно не выносит морозов.

Клещевина совершенно не выносит морозов.

Цветет она уже на первом году жизни. Советские ученые установили, что клещевину можно разводить как однолетнее травянистое растение. Ее посевами заняты теперь большие площади на Кавказе и в Средней Азии.

Цветет она уже на первом году жизни. Советские ученые установили, что клещевину можно разводить как однолетнее травянистое растение. Ее посевами заняты теперь большие площади на Кавказе и в Средней Азии.

Освоена у нас также культура хинного дерева — растения субтропического. Его разводят так же, как однолетнее растение.

В тропических странах на морских побережьях встречается мангровая растительность.

Мангровые заросли состоят из кустарников или деревьев высотой до 30 м. Во время прилива деревья заливаются морской водой. У мангровых деревьев развиты «ходульные», придаточные корни, которые укрепляют деревья в илистой почве. Некоторые виды имеют еще дыхательные корни (пнев-матофоры), растущие из ила вверх и имеющие в верхней части особые дыхательные отверстия. Эти корни необходимы деревьям, так как ил почти не содержит кислорода. Вместе с морской водой в мангровые растения попадает много соли; для ее удаления на листьях образуются особые желёзки. Листья бывают сплошь покрыты кристалликами соли.

Зимнезеленые леса также относятся к тропическому типу растительности. Они встречаются в таких местах тропического пояса, где выражен континентальный климат или дуют сухие ветры, периодически сменяющиеся влажными ветрами (муссонами): на ряде островов Зондского архипелага (Тимор, Целебес, восточная часть Явы), в Индостане и Индокитае. Почвы в этих лесах красно-бурые и черные.

Зимнезеленые леса бывают смешанные — из многих видов деревьев или с преобладанием одной древесной породы, по которой лес получает свое название (например, тиковые леса).

В Бирме много смешанных лесов с ценной древесиной: индийское розовое дерево, ост-индское сандаловое дерево, белое и желтое санталовое дерево, черное бомбейское и цейлонское эбеновые деревья. Древесные породы используются как строевой лес и на различные изделия. В подлеске смешанных лесов встречаются бамбуки и пальмы.

В Западных Гатах, в центральной части Индостана, между 16 и 24° с. ш., а также в Индокитае распространены тиковые леса. Тик — большое стройное дерево, до 30—40 м высоты, с крупными листьями, которые опадают в засушливое время года. Древесина тика отличается большой прочностью и идет на постройку кораблей.

Сал — дерево до 37 м высоты и до 2 м в обхвате — также теряет листья в сухое время года.

Для Центральной Африки с ее продолжительными засухами характерны заросли из небольших засухоустойчивых деревьев и кустарников. Особенно распространены акации: беловатая, арабская, зонтиковидная и др.

Саванны — это равнины с редкими деревьями и высокой травянистой растительностью. Название «саванна» происходит от испанского слова «сабана», что означает «дикая, первобытная равнина». Травянистый покров в саваннах очень высокий, но не сплошной: между дерно-винами растений видна земля. Преобладают злаки до ж, а иногда даже 3 м высоты. Деревья в саваннах в сухое время года сбрасывают листья. Почки на деревьях очень хорошо защищены от высыхания почечными чешуями. Саванна несколько напоминает нашу лесостепь. О саванне можно сказать, что это тропический тип лесостепи. Почвы в саваннах красно-бурые и черные.

Саванны занимают обширные площади в восточных частях тропической Африки, в Южной Америке, в Гвиане и по р. Ориноко (местное название саванн— льянос»), а также в Бразилии (местное название — «кампос»).

В саваннах выпадает много осадков — от 900 до 1500 мм в год: в 2-3 раза больше, чем в нашей лесостепи. Но осадки выпадают неравномерно. Засушливое время к северу от экватора продолжается с ноября по февраль, а к югу — с мая по август.

Характерное дерево африканских саванн — баобаб. Он достигает высоты 25 м (средняя высота наших деревьев — сосны и ели), но имеет необычайно толстый ствол — до 9,5 м в поперечнике. Если 20 подростков (14—16 лет) возьмутся за руки и образуют круг, то можно получить наглядное представление о толщине ствола баобаба. Баобаб живет до 5 тыс. лет.

В Африке и Южной Америке есть пальмовые саванны. Для них характерны отдельные пальмы или группы пальм, разбросанные среди высокого травянистого покрова. В австралийских саваннах растет эвкалипт.

Растительность земного шара богата и разнообразна. Некоторые виды растений из других стран культивируются в Советском Союзе. Однако возможности использования мировой флоры еще далеко не исчерпаны.

При использовании естественного растительного покрова необходимо знание природных закономерностей, глубокое изучение как отдельных видов, так и растительных сообществ. Все типы растительности, с которыми мы здесь ознакомились, постепенно переходят один в другой. Резких границ между ними нет. Но в каждом отдельном месте создаются определенные условия среды и образуется определенное растительное сообщество, имеющее свой ареал. Границы ареала несколько расходятся с границами тех условий, в которых возникло растительное сообщество. Это объясняется тем, что образовавшееся растительное сообщество, в свою очередь, оказывает влияние на среду и изменяет ее. Все эти вопросы сложные, но вместе с тем очень интересные. Надо научиться лучше использовать богатейшую растительность земного шара. На этом пути стоят иногда как будто непреодолимые препятствия. Например, дерево какао очень любит тепло и уже страдает при температуре 4-15°. Конечно, его можно выращивать в специальных оранжереях, однако это стоит очень дорого. Ученых не смущают эти трудности. Они работают над проблемой создания искусственных климатов. Сейчас у нас есть только лаборатории искусственного климата; при дальнейшем развитии науки и техники можно будет создавать искусственный климат на громадных территориях, и тогда растительные богатства жаркого пояса будут широко использованы на благо всего человечества.

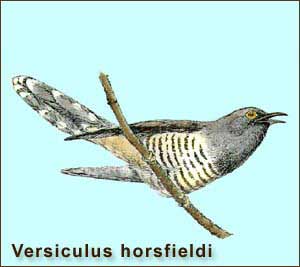

Среди них: белые трясогузки, обыкновенные горихвостки, за-рянки, дроздовидные, болотные и тростниковые

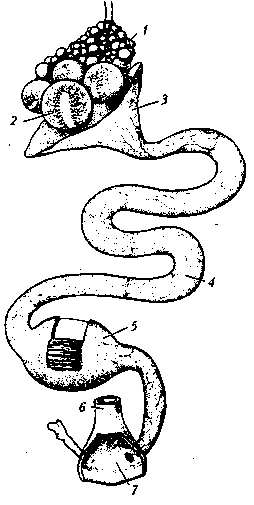

Среди них: белые трясогузки, обыкновенные горихвостки, за-рянки, дроздовидные, болотные и тростниковые  Поэтому будущее кукушонка в первую очередь зависит от того, насколько быстро он способен разделаться с потомством приютивших его птиц и тем самым полностью переключить на себя их родительскую заботу.

Поэтому будущее кукушонка в первую очередь зависит от того, насколько быстро он способен разделаться с потомством приютивших его птиц и тем самым полностью переключить на себя их родительскую заботу. Внешне эти кукушки почти неотличимы. На громадном пространстве Сибири их ареалы совпадают.

Внешне эти кукушки почти неотличимы. На громадном пространстве Сибири их ареалы совпадают.

Подстилки, кроме древесной трухи, остающейся от долбления, в гнездовой камере не бывает.

Подстилки, кроме древесной трухи, остающейся от долбления, в гнездовой камере не бывает.