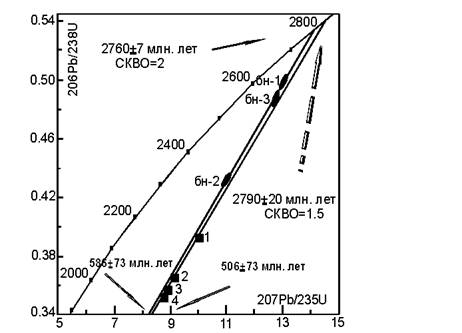

Рис. 2. U-Pb диаграммы с конкордией для циркона и бадделеита из базитовых даек, Кировогорское месторождение.

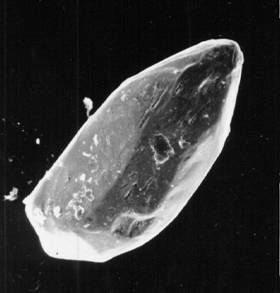

Рис. 3. Микрофотографии цирконов из габбро-норитовых даек. Слева – Е-31 (морфотип 1; РЭМ-фото, размер кристалла 100 мкм), справа – КГ-96-8 (морфотип 1; снимок в иммерсии, размер кристалла 100 мкм).

|

Рис. 4. U-Pb диаграмма с конкордией для циркона из тоналитов (темные квадраты) и лептитов (темные овалы), вмещающих ПЖФ Кольского полуострова.

Рис. 5. Изохрона Герлинга-Хоутерманса (сплошная линия; Т=2750±40 млн. лет, СКВО=1.1) для валовых проб тоналитов фундамента (точки №№ 1-9), плагиоклаза из алюмосиликатного гнейса (№ 10), галенита (№12) и карбоната (№11) из железистых кварцитов, а также изотопный состав свинца плагиоклазов из амфиболитов (№№ 14-15) и диопсида из железистых кварцитов (№ 13). №№ 1-9 – скважины по профилю через Оленегорскую структуру, коллекция П. М.Горяинова (Пушкарев и др., 1979); №№ 11-13 – коллекция Н. Л.Балабонина (Пушкарев, 1990). Номера точек соответствуют пробам из табл. 3.

Рис. 6. Типичная для железистых кварцитов структура развития магнетита по диопсиду. Северное тело Кировогорского месторождения, гор. 185, коллекция автора (зарисовка шлифа выполнена Г. Ю.Иванюком). Белое – кварц, черное – магнетит, крап – диопсид, штриховка – актинолит.

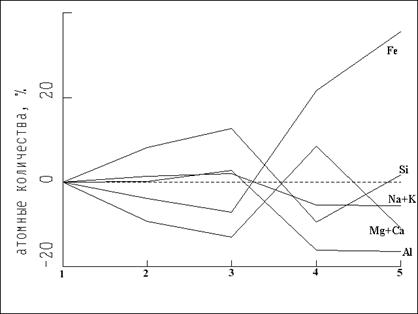

Рис. 7. Вариации содержаний породообразующих элементов относительно состава амфиболита в единице объема на идеализированном петрохимическом разрезе железорудной формации Кольского полуострова (1 – амфиболит, 2 – амфибол-биотитовый гнейс, 3 – силлиманит-мусковитовый гнейс, 4 – силикатный железистый кварцит, 5 – магнетитовый железистый кварцит).

|

Рис. 8. Схема сегрегации тел железистых кварцитов при фильтрации сквозь основные вулканиты в процессе стресс-сдвиговых деформаций окисляющего флюида (на рисунке показано стрелками); 1 – железистые кварциты, 2 – алюмосиликатные гнейсы. |

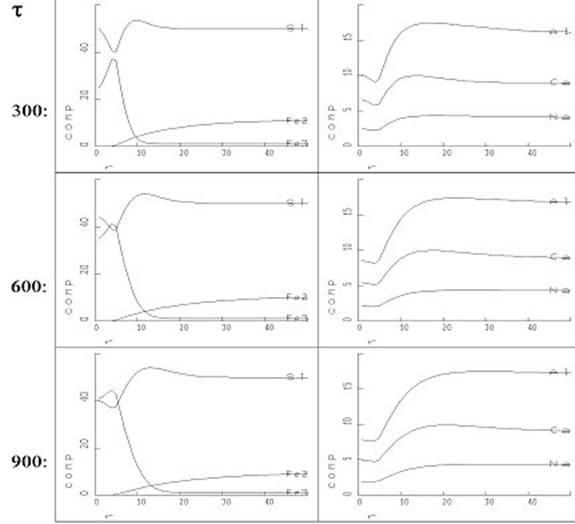

Рис. 9. Результаты численного моделирования по стресс-сдвиговому преобразованию амфиболита. На графиках приведены концентрации породообразующих компонентов в атомных количествах. t — безразмерное время, r – безразмерное расстояние.

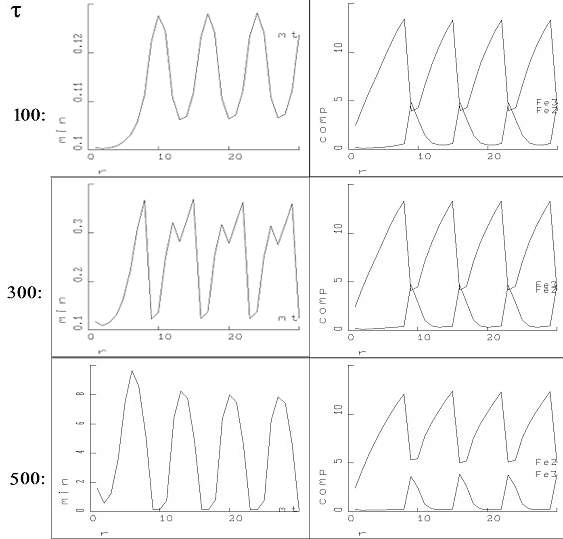

Рис. 10. Результаты численного моделирования процессов в системе “магнетит-ферросилит Fe2+-Fe3+” с равномерным исходным распределением компонентов. Показаны безразмерные концентрации Fe2+,Fe3+ (справа) и пространственное распределение магнетита в безразмерных единицах (слева) t – безразмерное время, r – безразмерное пространство.

Таблица 1. Изотопные U-Pb данные для акцессорных минералов Оленегорской рудной структуры (пробы без спецификации минерала состоят из цирконов).

|

Проба |

Навеска |

Содержание, ppm |

Изотопный состав свинца |

Изотопные отношения1 |

Возраст, млн. лет2 |

||||

|

№ |

мг |

Pb общ. |

U |

206 Pb 204 Pb |

206 Pb 207 Pb |

206 Pb 208 Pb |

207 Pb 235 U |

206 Pb 238 U |

207 Pb 206 Pb |

|

габбро-диабазовая дайка Е-31 |

|||||||||

|

1 |

0.90 |

67.5 |

124.2 |

3000 |

5.196 |

11.721 |

12.457 |

0.4786 |

2732 |

|

2 |

0.90 |

79.7 |

176.4 |

4590 |

5.294 |

12.872 |

10.658 |

0.4143 |

2712 |

|

3 |

0.80 |

81.7 |

158.0 |

4020 |

5.247 |

12.612 |

12.252 |

0.4729 |

2724 |

|

4 |

0.40 |

38.7 |

73.3 |

2900 |

5.400 |

20.811 |

11.602 |

0.4672 |

2665 |

|

5 апатит3 |

8.00 |

2.0 |

3.1 |

90 |

3.735 |

2.161 |

6.011 |

0.3621 |

1962 |

|

габбро-диабазовая дайка КГ-96-8 |

|||||||||

|

1 |

0.30 |

58.7 |

101.4 |

2080 |

5.121 |

9.961 |

13.595 |

0.5193 |

2741 |

|

2 |

0.40 |

48.3 |

85.0 |

1600 |

5.122 |

10.302 |

13.300 |

0.5111 |

2726 |

|

33 |

0.30 |

74.6 |

142.3 |

400 |

4.971 |

3.161 |

9.159 |

0.3888 |

2566 |

|

4 (бадделеит)3 |

0.30 |

2.2 |

33.5 |

124 |

6.023 |

3.002 |

0.392 |

0.0530 |

353 |

|

тоналит |

|||||||||

|

96/1 |

0.50 |

103.4 |

232.3 |

2800 |

5.294 |

9.420 |

10.155 |

0.3984 |

2697 |

|

96/2 |

0.80 |

229.7 |

563.2 |

2950 |

5.417 |

9.160 |

9.090 |

0.3646 |

2660 |

|

96/4 |

1.30 |

185.8 |

463.4 |

2451 |

5.423 |

8.260 |

8.790 |

0.3547 |

2650 |

|

96/41 |

1.10 |

200.2 |

504.2 |

3500 |

5.451 |

8.615 |

8.791 |

0.3537 |

2656 |

|

лептит |

|||||||||

|

бн-1 |

1.05 |

224.9 |

415.7 |

7490 |

5.319 |

13.929 |

13.035 |

0.4983 |

2711 |

|

бн-2 |

0.50 |

148.4 |

308.1 |

1350 |

5.149 |

11.243 |

11.023 |

0.4317 |

2700 |

|

бн-3 |

0.30 |

135.7 |

253.7 |

3680 |

5.180 |

12.779 |

12.747 |

0.4872 |

2740 |

1. Отношения скорректированы на холостое загрязнение и на масс-дискриминацию; 2. Коррекция на примесь обыкновенного свинца определена на возраст по модели Стейси и Крамерса (Stacey, Kramers, 1975); 3. Введена поправка на изотопный состав плагиоклаза из дайки Кировогорского месторождения: 206Pb/204Pb=14.32±0.02; 207Pb/204Pb=14.82±0.01; 208Pb/204Pb=33.43±0.02.

|

Таблица 2. Сводка данных по возрасту докембрийских ПЖФ. |

||

|

Местоположение |

Возраст, млн. лет |

Источник |

Западная Гренландия, толща Исуа |

3760±70 |

Moorbath et al, 1973 |

|

Украинский щит, Новопавловский комплекс |

>3400 |

Щербак и др., 1990 |

|

Венесуэла, комплекс Иматака |

»3400 |

Hurley et al, 1972 |

|

Украинский щит, Косивцевская толща |

>3310 |

Щербак и др., 1990 |

|

Южная Африка, комплекс Бабертон |

»3300 |

Gehor, 1994 |

|

Украинский щит, Конско-Верховцевская ПЖФ |

3165±15 |

Щербак и др., 1990 |

|

Северо-Китайская платформа, Аньшанская ПЖФ |

3140 |

Глебовицкий и др., 1998 |

|

Индия; Орисса, Бихар |

»3000 |

Prasad et al, 1982 |

|

Украинский щит, Южно-Белозерская зона |

2985±20 |

Щербак и др., 1990 |

|

Балтийский щит, Костомукша |

2780±20 |

Бибикова, 1989 |

|

Балтийский щит, Кольский п-ов |

2775±25 |

Настоящая работа |

|

Австралия, блоки Йилгарн и Пилбара |

2750±25 |

Gehor, 1994 |

|

Канадский щит, Алгома |

2725±25 |

Голдич, 1975 |

|

Украинский щит, Восточно-Анновское рудопроявление, Кривой Рог |

2725±90 |

Щербак и др., 1990 |

|

Восточная Сибирь, Чарско-Гилюйский пояс |

2700±50 |

Неймарк и др., 1980 |

|

Австралия, Хамерсли |

2490±3 |

Barley et al, 1997 |

Украинский щит, Криворожско-Кременчугская зона |

2100±100 |

Дроздовская, 1990 |

|

Курск (КМА) |

2100±100 |

Дроздовская, 1990 |

|

Канадский щит, формация озера Верхнее |

»2200 |

Gehor, 1994 |

|

Южная Африка, Трансвааль супергрупп |

»2200 |

Gehor, 1994 |

|

Канадский щит, формация п-ва Лабрадор |

»1900 |

Gehor, 1994 |

Таблица 3. Изотопный состав свинца пород и минералов железорудной формации Кольского полуострова.

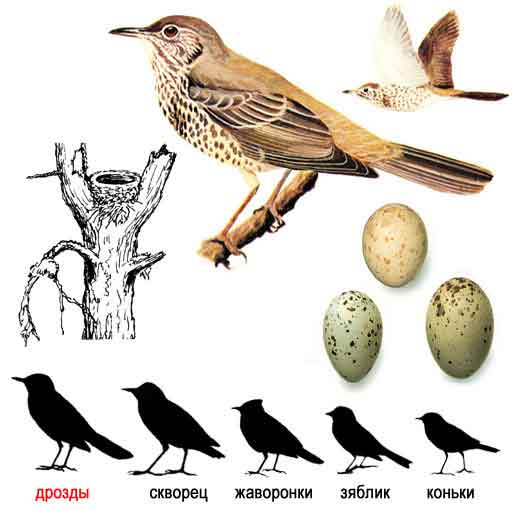

Из-за этого кольцевание птенцов рябинников требует от орнитолога присутствия духа и облачения в одежду стиля «не жалко выбросить». Черные дрозды при виде человека предпочитают тихо убраться в ближайшие кусты и оттуда наблюдают за ходом событий, комментируя их время от времени неожиданно громкими воплями.

Из-за этого кольцевание птенцов рябинников требует от орнитолога присутствия духа и облачения в одежду стиля «не жалко выбросить». Черные дрозды при виде человека предпочитают тихо убраться в ближайшие кусты и оттуда наблюдают за ходом событий, комментируя их время от времени неожиданно громкими воплями. Наблюдательные посты самцов, откуда они по целым дням ведут надзор за своими обширными территориями, как правило, находятся на вершинах скальных гребней, разграничивающих ущелья, или на карнизах обрывов, нависающих над склонами.

Наблюдательные посты самцов, откуда они по целым дням ведут надзор за своими обширными территориями, как правило, находятся на вершинах скальных гребней, разграничивающих ущелья, или на карнизах обрывов, нависающих над склонами. Стенки лотка птицы тщательно «оштукатуривают» землей, а поверх укладывают еще тонкий слой мягких растительных волокон.

Стенки лотка птицы тщательно «оштукатуривают» землей, а поверх укладывают еще тонкий слой мягких растительных волокон.