Едва ли не самым опасным местом Тихого океана в начале XIX века у мореплавателей всего мира считался район Каролинского архипелага, расположенный к северу от острова Новая Гвинея. Немало кораблей потерпело здесь крушение. Даже опытные моряки старались обходить стороной Каролинские острова. Надо было обладать большим искусством кораблевождения, чтобы, попав в лабиринт этих островов, благополучно из него выбраться. Карты не помогали: нанесенные на них острова в море, словно куда-то исчезали, а там, где никакой земли на карте показано не было, судно неожиданно наталкивалось на остров.

Картографы не имели возможности разобраться в этом хаосе. Некоторые из них предпочитали оставлять на картах в этой части океана белое пятно, чем подводить моряков.

И вот нашелся человек, который решил распутать этот сложный лабиринт и составить точную карту Каролинского архипелага, пользуясь которой можно было бы плавать с такой же безопасностью, как в хорошо известных местах океана. Это был русский мореплаватель Федор Петрович Литке.

Поздней осенью 1827 года трехмачтовый военный шлюп «Сенявин», которым командовал капитан-лейтенант Литке, вышел из Петропавловской гавани на Камчатке и направился к Каролинскому архипелагу.

«Сенявин» второй год находился в кругосветном плавании. Команда его состояла из опытных, видавших виды моряков. Собираясь в свободное время в кубрике или на баке, они вспоминали родной Кронштадт, стоянку в английском порту Портсмут. роскошную природу Бразилии, которую видели в Рио-де-Жанейро, мыс Горн с его жестокими бурями, порт Вальпараисо в Чили, откуда шли без остановок до Ново Архангельска — порта Русской Америки.

Шлюп «Сенявин».

Быстро промелькнули пять недель жизни в Ново Архангельске, где судно привели в порядок. Отсюда плавали еще на Камчатку, а по пути останавливались у островов Уналашка, Св. Матвея и Беринга. В Петропавловской гавани сдали привезенные грузы и подготовились к зимнему плаванию в тропиках. Оно обещало быть очень интересным, но было сопряжено с большими трудностями и даже риском, что не, скрывал от команды начальник экспедиции Литке.

Около месяца судно находилось в открытом море, когда на горизонте показался гористый остров. Это оказался Юалан — самый восточный остров Каролинского архипелага. От моря и до вершин гор остров покрывали густые тропические леса. На опушке леса стеной стояли мангровые и другие растущие в прибрежной зоне деревья. Их густая и свежая зелень на фоне синего океана радовала глаз.

Южную половину острова окружала цепь низменных коралловых островов, соединенных между собой рифами. С севера Юалан окаймлял сплошной коралловый риф, прерывавшийся на западе и востоке удобными для остановки природными гаванями. Островитяне встретили русских моряков очень гостеприимно. На Юалане оказалось около 800 взрослых жителей и много детей.

Островитяне были темнокожи, стройны, необычайно гибки и большей частью худощавы, с удивительно добродушными и приветливыми лицами. Мужчины носили только пояс из ткани, а женщины — нечто вроде полуюбки. Все тело юаланцев было испещрено узорами. Обычным украшением мужчин служил цветок или листик, воткнутый в дырочку на мочке уха или в чуб. В верхний конец уха, в проделанную дырочку, вставлялось душистое зернышко или длинная соломинка с крестом на конце, которая при ветре вращалась с большой скоростью. На шее, как правило, бусы из ракушек и кокосовой скорлупы. У женщин ожерелье состояло из бесчисленного количества нитей, образовывавших нечто вроде воротника. При этом, чем женщина была старше, тем шире ее ожерелье. Мочки ушей у женщин были так оттянуты всякими украшениями, что достигали в поперечнике двух дюймов.

Жилища на острове Юалан. (Со старинной литографии.)

Старшины юаланцев — юросы — по внешности ничем не отличались от остальных островитян.

«Как в семье все слушаются старшего, так все здесь повиновались юросам без всякого, видимого принуждения или неудовольствия. Ни разу не видал я, — рассказывал Литке,— чтобы простолюдин в чем-нибудь ослушался юроса; но также мало, чтобы последний каким-нибудь образом давал ему чувствовать тягость своей власти, чтобы требовал от него невозможного, сердился, бранил его, а всего менее, чтобы бил».

Три недели пробыли на острове русские путешественники. Они тщательно исследовали остров и хорошо ознакомились с жизнью юаланиев. Селения жителей располагались вдоль моря среди хлебных, кокосовых и банановых деревьев. Все селения были обнесены высокими стенами, сложенными из очень крупных камней. Поразительно было, как ухитрились островитяне поднять эти камни на такую высоту.

Юалан покрытый лесной труднопроходимой чащей, в разных направлениях пересекали каналы, укрепленные камнем.

Эти каналы и служили главными путями сообщения между различными частями острова.

Дома островитян хорошо приспособлены к теплому и влажному климату. Своей формой они несколько напоминают пирамиду. Строили их из четырех очень высоких столбов, связанных наверху под острым углом попарно. На них накладывали стропило. При этом крыша имела вид седла. К седлам и стропилу прикреплялись поперечные и продольные жерди, которые оплетались пандановыми листьями. Высота домов обеспечивала всегда чистый и прохладный воздух. Пол устилался рогожками. С потолка свешивался на веревке ящик, в котором хранилась от крыс провизия.

Домашняя утварь юаланцев была небогата: посуда из, лупы кокосового ореха, корытца из хлебного дерева и ткацкий станочек. Ткань делали из волокон бананового дерева, предварительно окрашивали в черный, белый, желтый и красный цвета. Ножи заменяла острая раковина. Топоры также делали из больших раковин, прикрепляемых веревками к деревянным рукояткам.

Самой же дорогой вещью у юаланцев считалась лодка, которую иногда даже хранили в оме. Лодка выдалбливалась из цельного ствола хлебного дерево и искусно отделывалась красной глиной. Лодки очень легкие и неглубоко сидели в воде, поэтому на них было удобно плавать в мелководных протоках и нетрудно перетаскивать через мели.

Главная пища островитян — плоды хлебного и кокосового дерева.

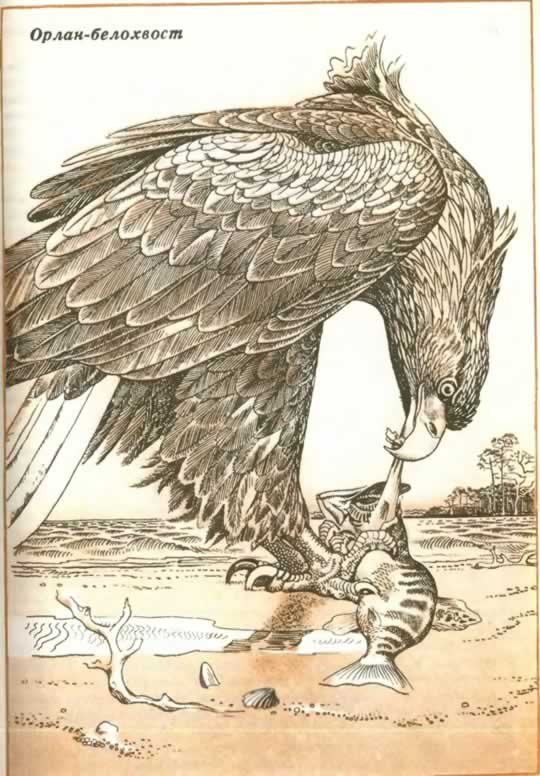

бананы, корень катак и сахарный тростник. Съедобных четвероногих животных на острове не оказалось. Из животной пищи юаланцы едят только рыбу и раков, хотя в лесах и на берегу водится птица (куры, голуби, кулики и другие).

Островитяне угощали русских моряков всем, что имели, и всячески старались сделать приятной их жизнь на острове. .

«Во время прогулок наших, — рассказывал Литке, — часто окруженные толпой, не только не имели мы надобности беспокоиться о том, чтобы из рук что-нибудь не было вырвано, но поручали им носить наши ружья и инструменты, о сохранении которых заботились они более, чем мы сами. Мы ездили на их лодках и никогда ничего не теряли. Естествоиспытатели наши в разъездах своих всегда сопровождались островитянами, которые оказывали им всякую помощь, лазили на деревья, несли их ноши и прочее».

В благодарность за гостеприимство русские щедро одарили юаланцев разнообразными вещами; железными топорами, рубашками, зеркалами, ножницами, перстнями, бусами.

От берегов Юалина шлюп «Сенявин» пошел на запад.

Предстояла самая опасная часть плавания: отсюда начинался тот лабиринт, в котором более сотни лет путались мореплаватели. Площадь, занимаемая Каролинским архипелагом, невелика, хотя он и состоит примерно из 400 островов.

«Не странно ли, что если бы, исключая высокие (острова) Юалан, Пыйнипет и Руг, сплотить вместе, кружком, все остальные острова и надеть их на шпиц Петропавловской крепости, то они едва покрыли бы весь Петербург с загородными его домами»,— писал Литке.

Впервые об этом архипелаге стало известно в XVII веке от испанского мореплавателя Лосеано. В начале XVIII века несколько каролинцев были занесены бурей к берегам острова Гуохана, входящего в Марианский архипелаг. Испанский миссионер Антонио Кантова узнал от потерпевших крушение островитян много интересного об их родине. Он отправился на Каролинские острова и составил их первую карту. Величина и взаимное положение этих многочисленных островов указывались на карте неточно. Со слов моряков и островитян карту позже пытались уточнить. Встретив на пути остров, не показанный на карте, моряки помещали его и давали название, не заботясь проверить, есть ли он уже на карте в другом месте. Многочисленные искажения местных названий островов приводили к тому, что один и тот же остров фигурировал на карте под разными названиями.

К тому же все низменные коралловые острова этого архипелага так похожи один на другой, что и спутать их было не мудрено.

Четыре месяца шлюп «Сенявин» плавал в водах Каролинского архипелага. Литке и его спутники тщательно исследовали самую запутанную часть архипелага — от острова Юалан до группы островов Улюфый (острова Маккензи или Эгой) — и составили точнейшую карту. А всего они описали 26 групп островов и открыли 12 новых островов, названных островами Сенявина, знаменитого русского флотоводца, продолжателя традиций и боевой славы Ф. Ф. Ушакова.

Острова Сенявина лежат недалеко от экватора между 6°48′ и 706′ северной широты и 201°30′ и 202° западной долготы. Главный из этих островов, Пыйнипет, горист. Как все гористые острова этой части Тихого океана, он сложен базальтом, тогда как низменные острова Каролинского архипелага кораллового происхождения.

На южной стороне Пыйнипета возвышается базальтовый столб, с моря похожий на маяк или крепостную башню. Остров окружен коралловыми рифами. На северо-западной оконечности острова русские моряки увидели удобный залив, где решили высадиться на берег. Но здесь впервые за все время плавания они встретили решительное сопротивление островитян «Может быть, неугомонные островитяне и не имели враждебного против нас

намерения», — писал Литке. Однако, не желая применять никакого, насилия, а тем более пускать в ход огнестрельное оружие. Литке распорядился искать другое место для стоянки.

Ф. П. Литке. (С фотографии.)

Для негостеприимных пыйнипетцев он придумал остроумную месть — назвал их бухту портом Дурного приема. Под таким названием ее и нанесли на карту.

Закончив исследование островов Сенявина и других островов Каролинского архипелага, экспедиция отправилась на поиски островов Бонин-Сима, о которых в то время географы не знали ничего достоверного.

Вскоре эту группу островов нашли и описали. Местоположение их на старой карте было показано неточно. Острова оказались необитаемыми. Только на одном из них встретили двух английских моряков с потерпевшего кораблекрушение китобойного судна, которых взяли на борт корабля.

Трехлетняя кругосветная экспедиция на «Сенявине» была очень плодотворной. Кроме интересных географических открытий, Литке и его спутники собрали ценные коллекции зверей, птиц, рыб, растений, минералов. Для музеев моряки привезли много предметов материальной культуры: орудия, одежду, украшения, домашнюю утварь жителей островов Тихого океана. Большое значение для развития науки имели опыты над склонением магнитной стрелки и постоянным маятником, которые вел Литке вовремя кругосветного плавания.

Исследования температуры воды океана и морских течений, которые велись во время плавания, легли в основу зарождавшейся тогда новой науки — океанографии.

Удаче экспедиции во многом способствовала дружная и самоотверженная работа всей команды «Сенявина», с глубоким уважением и любовью относившейся к своему командиру.

Литке не было еще и 30 лет, когда он был назначен начальником кругосветной экспедиции. Выбор пал на Федора Петровича не случайно. Несмотря на свою молодость, он уже был к этому времени опытным моряком.

Еще 16-летним юношей Литке участвовал в трех морских сражениях на галиоте «Аглая»; за проявленную им доблесть его наградили боевым офицерским орденом и произвели в мичманы.

Через четыре года после этого Федор Литке отправился в кругосветное путешествие на шлюпе «Камчатка», командиром которого был знаменитый мореплаватель В. М. Головнин. Быть принятым на корабль к Головнину считалось великой честью для любого моряка. Из этого плавания мичман Литке вернулся лейтенантом, способным уже самостоятельно командовать кораблем. По рекомендации Головнина, Литке назначили начальником ответственной экспедиции для описи островов Новой Земли.

Научные итоги этой четырехлетней экспедиции создали мировую известность Литке.

Вскоре после того, как он закончил отчет о новоземельской экспедиции, его назначили начальником еще более ответственной научной экспедиции вокруг света на шлюпе «Сенявин».

Плавание на «Сенявине» было последним в жизни талантливого моряка. Царь Николай I назначил Литке воспитателем своего младшего сына Константина, которого хотел сделать моряком. 16 лет Литке выполнял эту обязанность.

В эти годы Литке многое сделал для развития отечественной географии. Он был одним из основателей Русского географического общества, начавшего свою деятельность в 1845 году. Избранный вице-председателем общества, Литке возглавлял его с некоторым перерывом до 1873 года. Одно время он был командиром Ревельского порта, а затем Кронштадтского. Во время Крымской военной кампании 1854—1855 годов Литке была поручена оборона Финского залива от превосходящих морских сил Галиот — небольшое двухмачтовое острокильное судно.

Плод хлебного дерева.

противника. Как и всегда, Литке блестяще справился с этим поручением, за что он был произведен в адмиралы.

В 1864 году Литке стал президентом Академии наук. Нельзя не удивляться огромной работоспособности этого замечательного человека, совмещавшего многие годы работу в Географическом обществе и в Академии наук.

Умер Литке в возрасте 85 лет в 1882 году.

Имя Федора Петровича Литке, знаменитого путешественника и блестящего ученого, увековечено на карте мира.

Вся его жизнь была подвигом во славу родной страны.

Заросли арчового стланика в горах Тянь-Шаня, но уже на высотах не ниже 2500 метров, обживает черногрудая красношейка.

Заросли арчового стланика в горах Тянь-Шаня, но уже на высотах не ниже 2500 метров, обживает черногрудая красношейка. В самых сырых местах среди густых зарослей ивы и ольхи, осоки и тростника, топких грязевых отмелей и непременно у открытой воды селятся варакушки.

В самых сырых местах среди густых зарослей ивы и ольхи, осоки и тростника, топких грязевых отмелей и непременно у открытой воды селятся варакушки.

В прошлом, однако, этот хищник иногда гнездился на острове Беринга (Командорские острова). В настоящее время на территории России известны лишь случайные залеты бродячих птиц на Камчатку.

В прошлом, однако, этот хищник иногда гнездился на острове Беринга (Командорские острова). В настоящее время на территории России известны лишь случайные залеты бродячих птиц на Камчатку.