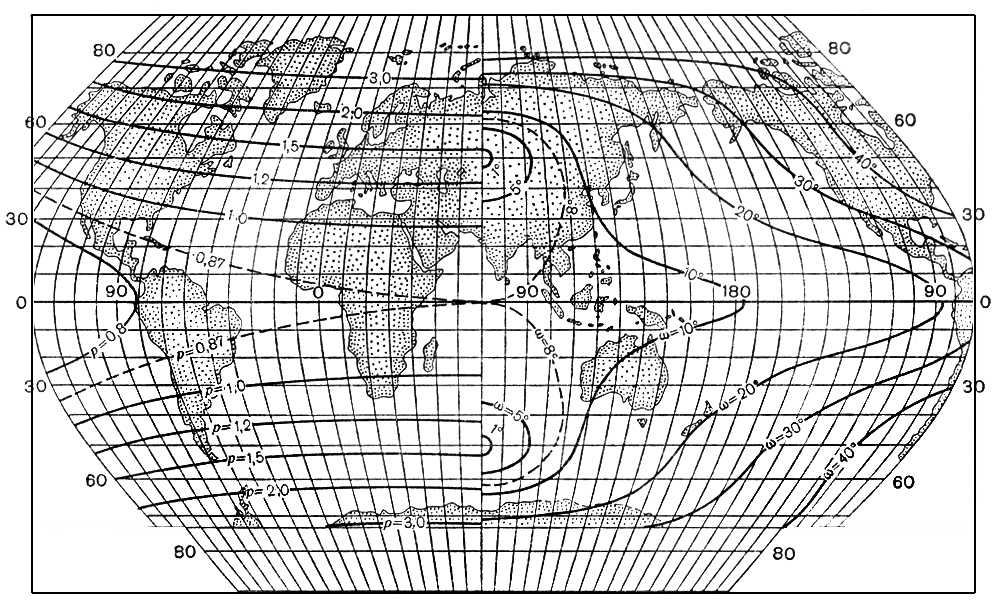

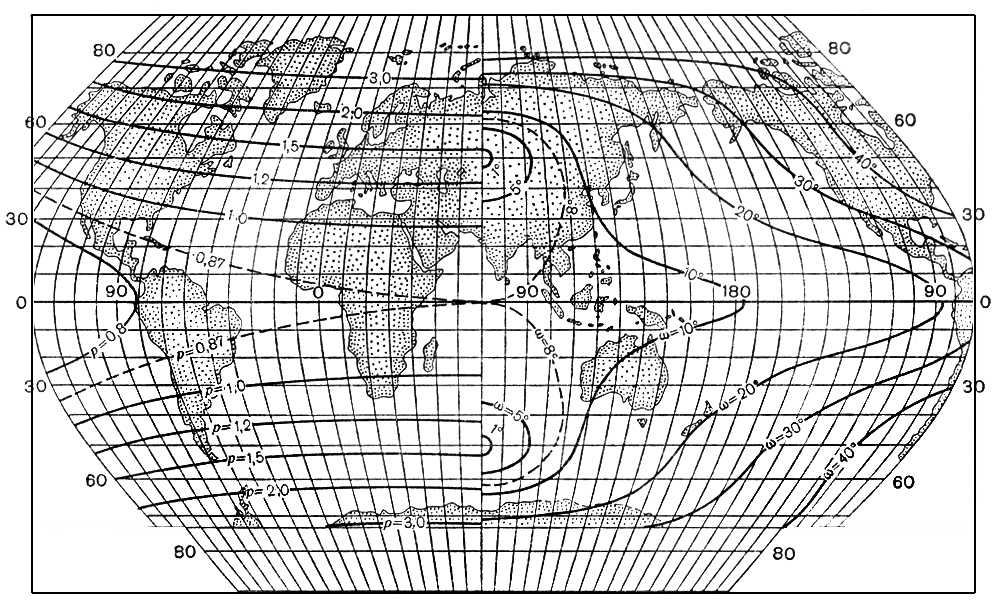

Без тех или иных искажений, как вам уже известно, нельзя изобразить на бумаге значительную часть поверхности Земли. Наука создала много различных способов приближенного изображения шарообразной поверхности Земли на плоскости, т. е. построения карт. Каждый из таких способов называется картографической проекцией. Каждая проекция имеет свойственные ей искажения. Некоторые проекции особенно сильно искажают площади. На такой карте малый участок земной поверхности может изображаться большей площадью, чем другой, на самом деле больший, чем первый.

В основе любой картографической проекции лежит тот или иной способ изображения градусной сетки. На глобусе градусная сетка образуется меридианами и параллелями. Каждый меридиан пересекается со всеми остальными в двух точках — полюсах. Длины всех меридианов на глобусе равны. Экватор — окружность на поверхности глобуса, все точки которой отстоят от обоих полюсов на равных расстояниях. Параллели—также окружности на поверхности глобуса; все точки одной какой-либо параллели отстоят от экватора на одном и том же расстоянии. Длины параллелей различны: они увеличиваются при приближении к экватору и уменьшаются у полюсов.

Все точки одного и того же меридиана имеют ‘одинаковую долготу, но различную широту. Все точки одной параллели, наоборот, имеют одинаковую широту, но различную долготу.

Изображение градусной сетки на плоскости, т. с. на карте, называется картографической сеткой.

В зависимости от выбранной картографом проекции меридианы и параллели на картах изображаются в виде то прямых, то кривых линий.

Приступая к составлению карты той или иной части земной поверхности, картограф должен прежде всего выбрать картографическую проекцию, в которой он будет делать карту. Этот выбор зависит от назначения карты. Например, если составляется политическая карта Европы, то следует выбрать такую проекцию, которая, прежде всего, давала бы достаточно точное представление о размерах территории того или иного государства, т. е. такую проекцию, которая позволяет сравнивать территории стран по площади.

Поэтому карту следует вычерчивать в проекции, при которой все площади уменьшаются в одно и то же число раз (не искажаются).

Такие проекции называются равновеликими.

Для целей навигации (вождения кораблей и самолетов) удобнее всего равноугольные проекции, в которых углы между различными направлениями на земной поверхности изображаются в натуральную величину, хотя при этом не сохранятся отношения между площадями.

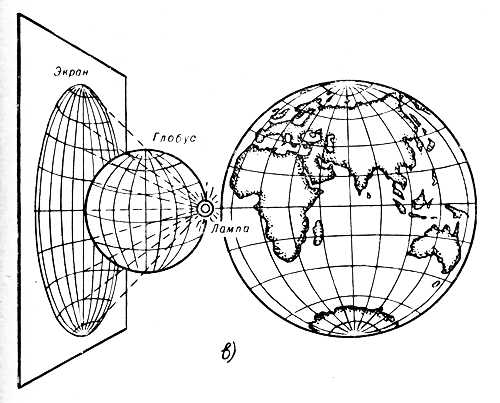

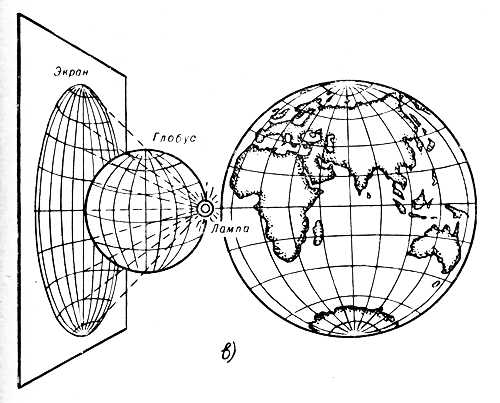

Чтобы яснее представить себе приемы, при помощи которых картограф строит такую проекцию, мысленно проделаем следующий опыт. Возьмем тонкий полый стеклянный шар, начертим на одной половине его географическую сетку и нанесем очертания материков, границы отдельных стран, моря, реки и горные хребты. Затем с этой же стороны шара поместим экран из прозрачной бумаги, касающийся шара в одной из точек экватора, а с другой стороны осветим шар лампой, которую будем держать на уровне экватора. На экран будет падать тень от линий, проведенных на шаре.

Изображенные на поверхности глобуса континенты, моря и т. п., как говорят, спро-ектируются на плоскую поверхность экрана.

Обведя па экране полученное изображение карандашом или’ тушью, мы получим карту в так называемой азимутальной экваториальной проекции. В этой проекции обычно строятся карты полушарий.

Если приложить экран к точке Северного или Южного полюса глобуса, а лампу держать против другого полюса, то спроектируется карта в азимутальной полярной проекции. Она дает верное представление о приполярных областях.

Искажения на этих картах будут возрастать по мере удаления от полюса.

Рассмотрим другую проекцию. Обернем глобус цилиндром из прозрачной бумаги так, чтобы бумага касалась глобуса по линии экватора, и осветим глобус изнутри. Тогда на боковой поверхности цилиндра мы увидим изображение поверхности шара. Такая проекция называется цилиндрической.

Если мы развернем боковую поверхность цилиндра, то увидим, что меридианы и параллели превратились в пересекающиеся под прямыми углами параллельные линии. Искажения очертаний земной поверхности при цилиндрической проекции увеличиваются по мере удаления от экватора к полюсам. Поэтому для изображения полярных стран эту проекцию применять нельзя, но она удобна для изображения стран, расположенных вблизи экватора.

В разное время были предложены другие виды цилиндрических проекций.

Нередко применяется цилиндрическая проекция Меркатора, которую нельзя получить таким простым путем, как это было только что объяснено; для получения ее картографической сетки нужны специальные вычисления.

Проекция Меркатора сильно увеличивает размеры полярных стран, но зато она позволяет легко определять нужное направление, что особенно важно в мореплавании и в авиации. Однако капитан, прокладывая по карте путь судна, всегда должен помнить, что карта Меркатора сильно искажает расстояние; так, например, расстояние от Мурманска до Уэлена на Чукотке кажется таким же, как расстояние от Панамы до о. Цейлона, а в действительности первое примерно в два с половиной раза меньше. На меркаторской карте мира Гренландия изображается больше Южной Америки; в действительности же Южная Америка в восемь раз больше Гренландии.

Для изображения стран, расположенных в средних широтах, обычно применяется коническая проекция. Чтобы представить себе способ ее построения, наденем на наш стеклянный глобус бумажный конус, который будет касаться поверхности глобуса по одной из параллелей.

Если мы вычертим на поверхности конуса изображения, нарисованные светом лампы, помещенной с противоположной стороны глобуса, а затем развернем конус, то получим карту в форме сектора.

В конической проекции меридианы изображаются прямыми линиями, которые расходятся лучами из одной точки, а параллели показаны дугами кругов с общим центром в той точке, которая была вершиной конуса. В этой проекции точный масштаб сохраняется на параллели, по которой конус касался глобуса. Чем дальше от этой параллели, тем больше на карте искажаются очертания земной поверхности.

Для уменьшения искажений очертаний земной поверхности проектирование часто ведется не на касательный, а на секущий конус, тогда точный масштаб сохраняется по двум параллелям сечения шара конусом.

Поэтому фотоснимки тщательно изучают и выделяют на них населенные пункты, различные дороги, реки, озера, леса и другие объекты. Процесс изучения аэрофотоснимков называется топографическим д е-шифрированием аэрофотоснимков. Таким путем получают контурную часть создаваемой карты. Но как быть с рельефом? Ведь на аэрофотоснимке не обозначено непосредственно положение горизонталей.

Поэтому фотоснимки тщательно изучают и выделяют на них населенные пункты, различные дороги, реки, озера, леса и другие объекты. Процесс изучения аэрофотоснимков называется топографическим д е-шифрированием аэрофотоснимков. Таким путем получают контурную часть создаваемой карты. Но как быть с рельефом? Ведь на аэрофотоснимке не обозначено непосредственно положение горизонталей.