С августа 1807 г. из Кронштадта вышел в дальний вояж шлюп «Диана».

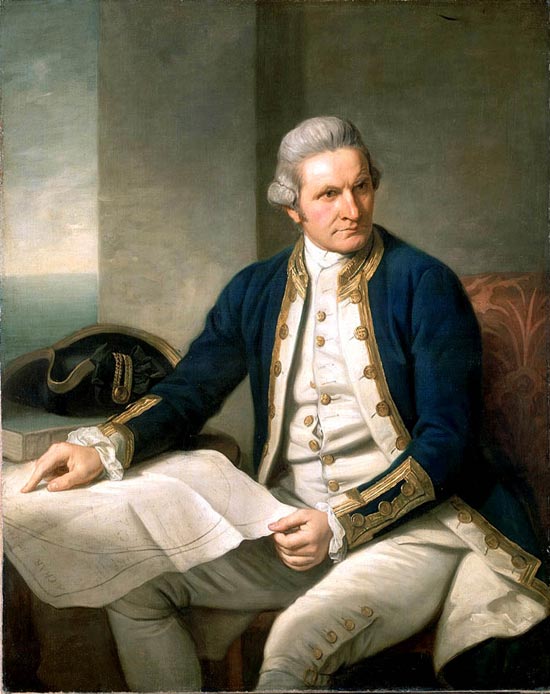

Русские мореплаватели уходили во второе плавание вокруг света на корабле, построенном русскими мастерами. Кораблем командовал лейтенант Василий Михайлович Головнин.

Ему шел всего тридцать второй год, но это был образованный и опытный моряк, который уже около двадцати лет своей жизни отдал морскому учению и службе на флоте.

Плавая на английских судах (для «совершенствования в морском деле»), Головнин участвовал в нескольких морских сражениях, побывал в Средиземном море, у берегов Африки и в портах далекой Вест-Индии. В Россию он вернулся в 1806 г.

Перед своим кругосветным плаванием Василий Михайлович разработал «Свод военных морских сигналов для дневного и ночного времени». Этим пособием русские моряки пользовались около четверти века.

Шлюп «Диана», которым командовал Головнин, вез груз для \ русских портов на Дальнем Востоке. Но основной целью плавания было исследование малоизвестных в то время районов Тихого океана.

В сентябре «Диана» прибыла в английский город Портсмут. В Европе тогда распространялись тревожные слухи о том, что Наполеон грозит войной Англии и что Франция заключила союз с Россией.

Головнин взял у английского правительства пропуск, в котором говорилось, что «Диана» идет в плавание с научной целью и в случае войны Англии с Россией не подлежит задержанию.

Из Англии «Диана» направилась к берегам Бразилии и, обойдя мыс Горн, вышла в Тихий океан. Здесь она попала в сильнейшую бурю. Две недели судно боролось со штормом. Ему не раз угрожала гибель.

Лил дождь, шел снег, и густой туман застилал горизонт. На вахте моряки стояли в мокрой одежде. Не было отдыха и после вахты: в каютах накапливалось столько воды, что приходилось выносить ее ведрами. Ко всему этому среди команды появились больные с признаками цинги.

Головнин решил изменить маршрут: идти на Камчатку через Индийский океан. Шлюп повернул от мыса Горн к берегам Африки.

У мыса Доброй Надежды, в Капштадте (ныне Кейптаун), английская эскадра задержала русское судно, несмотря на предъявленный пропуск. Войны еще не было, но русский посол уже выехал из Лондона.

Англичане не отпускали «Диану»около тринадцати месяцев и пытались даже использовать русских моряков для своих работ. Тогда Головнин решился на смелый шаг: он стал готовить судно к побегу. Дождавшись сильного шторма, он отдал приказ о выходе в море.

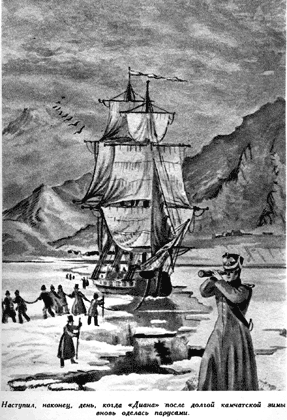

В сумерках на «Диане» бесшумно обрубили якорные канаты и подняли треугольные штормовые паруса. Все это было сделано дружной командой так быстро, что англичане не успели даже опомниться и что-либо предпринять для задержания корабля. Когда же английские суда подняли якоря, «Диана» уже скрылась в океанских просторах.

Путь ее был далек. Продовольствия удалось запасти немного. Офицеры и сам командир получали одинаковый паек с матросами.

«Диана» обогнула Австралию и для пополнения запасов зашла в бухту Ре-зольюшен, на о-ве Тана. Головнин установил дружеские отношения с островитянами и сделал интересные записи о быте и жизни населения. Русские мореплаватели тщательно изучили и описали эту малоизвестную бухту.

В начале октября 1809 г. «Диана» прибыла на Камчатку. Здесь судно зимовало. Используя зимнее время, Головнин совершил большую поездку на собаках в глубь полуострова. Исследователь-моряк ознакомился с природой Камчатки, с жизнью и бытом населения.

Весной 1810 г. «Диана» сделала рейс к берегам Аляски. Она доставила с Камчатки продовольствие в Ново-Архангельск (ныне Ситха) — центр Русской Америки.

По возвращении в Петропавловск-Камчатский Головнин получил предписание из Петербурга провести опись Алеутских, Курильских о-вов и Татарского берега, как тогда называлось русское побережье Тихого океана.

После вторичной зимовки в Петропавловске-Камчатском, ранней весной 1811 г., моряки прорубили лед в гавани, и Головнин вывел шлюп в океан, направив его к Курильским о-вам.

Частые туманы во время плавания в неизвестных водах затрудняли исследование. Но, несмотря на все трудности, моряки проводили тщательную опись берегов, занося их на карту.

После двух месяцев пребывания в море, во время описи и съемки на карту ]курильских о-вов, «Диана» зашла в бухту о-ва Кунашир для пополнения запасов воды и топлива. Головнин с шестью участниками плавания и переводчиком отправился к начальнику японской крепости для переговоров. Японские чиновники с притворной любезностью встретили русских моряков, пригласили в крепость и, коварно захватив их в плен, бросили в тюрьму, а затем доставили на о-в Хоккайдо. Там русских пленников посадили в железные клетки и возили из города в город.

С большим мужеством и стойкостью Головнин и его товарищи выдержали все мучения, которым их подвергали японцы. Выбрав подходящий момент, русские моряки бежали из тюрьмы. Они надеялись захватить на берегу рыбачье судно и на нем уйти к русским берегам. Но Головнин сильно ушиб ногу и почти не мог двигаться. Японская тюремная стража поймала моряков и снова заключила их в тюрьму.

Тем временем «Диана», сделав рейс на Камчатку под командованием капитан-лейтенанта Рикорда, снова пришла к берегам Японии.

Экипаж от имени русского правительства настойчиво требовал освобождения своих товарищей, но японцы отказались это сделать. Пленники были освобождены только через два года и три месяца.

Вернувшись на «Диану», Головнин сам повел судно из Японии в Петропавловск-Камчатский. Потом он отправился в Петербург сухопутным путем, через Сибирь.

О своем путешествии Головнин рассказал в трех книгах. В первой он описал кругосветное путешествие на «Диане», вторая книга была посвящена плаванию к Курильским берегам, а третья — приключениям в плену у японцев. Последняя книга несколько раз переиздавалась, была переведена на западноевропейские языки. Из этого труда Головина в Европе многое узнали о жизни в мало известной тогда Японии.

Спустя три года после возвращения в Петербург Василий Михайлович совершил второе кругосветное плавание — на шлюпе «Камчатка». Он не только привез грузы на Камчатку, но и выполнил ряд научных заданий.

Плавание шлюпа «Камчатка» было хорошей школой для молодых моряков. В числе офицеров экипажа на судне находились известные впоследствии исследователи: Ф. Литке, Ф.Врангель и Ф. Матюшкин — друг Александра Сергеевича Пушкина.

В 1823 г. Головкину поручили строительство морских кораблей. Он горячо принялся за дело. Под его руководством было сооружено более 200 крупных и мелких военных судов, и среди них — первые паровые военные корабли. В период этой своей деятельности Головнин написал труд «О состоянии Российского флота в 1824 году». В нем русский моряк — передовой человек своего века, близкий по воззрениям к декабристам,— критиковал высшее начальство и бюрократические порядки царской России, мешавшие развитию русского флота. Но книга была напечатана лишь через 31 год после смерти ее автора, да и то под псевдонимом «мичман Мореходов».

Василий Михайлович Головнин скончался в расцвете сил в 1831 г., во время эпидемии холеры.

На Курильских о-вах ныне реет флаг нашей Родины. Посмотрите на карту и найдите там между двумя островами пролив Дианы. Этот пролив названный Головникым в честь своего шлюпа,— память о смелых русских мореплавателях, пионерах-исследователях вод Тихого океана. В Беринговом море есть залив, а между Курильскими о-вами пролив имени Головнина. На о-ве Кунашир вулкан, а на Новой Земле гора и мыс также названы именем Головнина

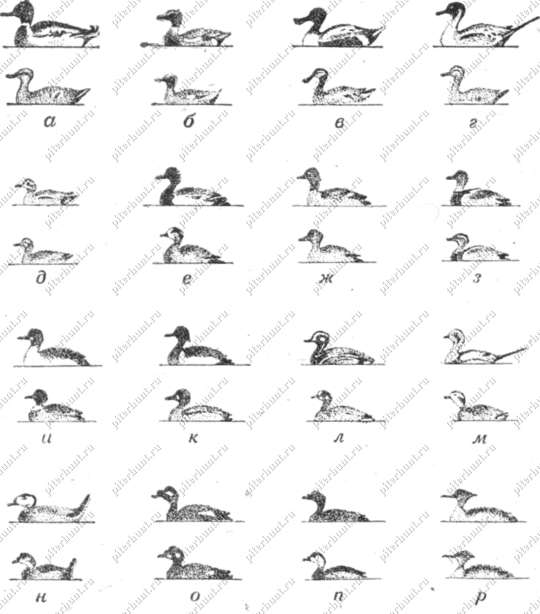

Весной стаи распадаются, а парочки и холостые особи устремляются к местам гнездования. Селезни-холостяки не оставляют попыток найти свою половину и при всяком удобном случае пристают к замужним самкам, вызывая, естественно, острое неудовольствие со стороны законных супругов. Прибыв на место, пара подыскивает гнездовой участок и ревностно охраняет его от других претендентов. Селезни остаются в лоне семьи лишь до тех пор, пока самки не приступят к насиживанию кладки. После этого селезни сбиваются в крупные стаи и откочевывают на линьку — часто за сотни километров от того места, где остались их гнезда. Все заботы о потомстве выпадают на долю самок. Собравшись сотнями и тысячами в укромных местах на крупных водоемах, самцы теряют маховые

Весной стаи распадаются, а парочки и холостые особи устремляются к местам гнездования. Селезни-холостяки не оставляют попыток найти свою половину и при всяком удобном случае пристают к замужним самкам, вызывая, естественно, острое неудовольствие со стороны законных супругов. Прибыв на место, пара подыскивает гнездовой участок и ревностно охраняет его от других претендентов. Селезни остаются в лоне семьи лишь до тех пор, пока самки не приступят к насиживанию кладки. После этого селезни сбиваются в крупные стаи и откочевывают на линьку — часто за сотни километров от того места, где остались их гнезда. Все заботы о потомстве выпадают на долю самок. Собравшись сотнями и тысячами в укромных местах на крупных водоемах, самцы теряют маховые К концу лета оперение отрастает, и самцы начинают перелет на зимовку, где вновь объединяются с самками.

К концу лета оперение отрастает, и самцы начинают перелет на зимовку, где вновь объединяются с самками. За последние 20 лет численность этой утки -одного из эндемиков фауны России — катастрофически упала. Одной из причин называют неумеренную охоту на зимовках в Китае.

За последние 20 лет численность этой утки -одного из эндемиков фауны России — катастрофически упала. Одной из причин называют неумеренную охоту на зимовках в Китае.