Как-то у меня в аквариуме жили три лялиуса: одна самочка и два самца. Я не собирался разводить их, и они жили у меня в общем аквариуме вместе с другими рыбками. Тут же жило и несколько улиток ампуллярии. Приближалась весна, солнце светило все ярче, лучи его все чаще заглядывали по утрам в мой аквариум, и лялиусы, видимо, решили, что настала пора обзавес-ись потомством.

Как-то утром заметил я, что в двух углах аквариума появились воздушные пузырьки (как строят свое гнездо лялиусы, макроподы, петушки, гурами, я расскажу вам чуть позже). И я сразу догадался, что мои лялиусы приступили к строительству гнезда, причем каждый самец строил свое собственное гнездо. Кому отдаст предпочтение самка? Кто из соперников завоюет ее внимание?

Уж как выяснили между собой отношения самцы-лялиусы, был ли этот «разговор» коротким и бурным или просто один из соперников мирно отошел в сторону, этого я не знаю. Только очень скоро увидел я самочку и одного из самцов в углу аквариума, около гнезда — рыбки готовились метать икру.

Конечно, я очень жалел, что заранее не подготовил для этих рыбок отдельный аквариум — в общем аквариуме сохранить вылупившихся из икры мальков-крошек не так-то просто, другие рыбы их могут переловить. Но что-то предпринимать было уже поздно, и мне оставалось только ждать, что будет дальше.

Пока ничего не мешало рыбкам продолжать свои нерестовые дела. Самец вел себя очень воинственно и прогонял в сторону всех, кто появлялся возле его гнезда, где вот-вот из икры выведутся мальки. Казалось, ничто не помешает и этому торжественному событию — на всякий случай рыбок покрупнее из аквариума я отсадил и был спокоен. Но вечером возле гнезда лялиусов увидел я улитку ампуллярию.

Ампуллярия поднялась к самой поверхности, перевернулась раковиной вниз и плавала так, выставив ногу. Нога была собрана воронкой, и в эту воронку, как в пустой сосуд, втягивались один за другим воздушные пузырьки, из которых рыбки устроили свое гнездо. Вместе с пузырьками ампуллярия втягивала в себя, конечно, и отложенную в гнездо икру.

Я отогнал улитку в сторону, она опустилась на дно, но через некоторое время снова поползла по стеклу в верхний угол аквариума, где было гнездо лялиусов. Я снова отогнал ее, выключил свет в аквариуме и в комнате, надеясь, что в темноте улитка успокоится и не станет разыскивать гнездо. Но каково же было мое удивление, когда минут через пять я снова включил свет и снова увидел ампуллярию возле гнезда несчастных рыбок.

Лялиус-самец, отважно защищавший гнездо от других рыбок, улитку почему-то не принимал за врага и никак не реагировал на ее появление. Он лишь лихорадочно собирал ртом выпавшие из гнезда икринки, снова отправлял их в гнездо вместе с пузырьками воздуха, но восстановить разрушенное уже не мог.

Я выловил улитку, выловил и вторую свою ампуллярию, но сделал это, видимо, уже поздно — гнездо было разрушено настолько, что рыбкам пришлось его заново строить и снова откладывать икру.

Правда, мои лялиусы не остались в долгу и по-своему мстили улиткам, живущим в аквариуме. Во-первых, им очень нравилось хватать всех улиток за усы. Улиткам же это явно не доставляло удовольствия, и они тут же сжимались, прятали усы. Однако проходило немного времени, и улитки опять ползли куда-то по своим улиточьим делам, выставив усы, за которыми лялиусы снова охотились.

Но если ампуллярии и взрослые катушки не очень боялись лялиусов, то небольшим улиточкам-шаровкам, которых я поселил в своем аквариуме, от этих рыбок доставалось на орехи.

Шаровка — это речная улиточка с двустворчатой раковиной. Шаровки очень неприхотливые. Если в воде достаточно кислорода, они все время проводят в грунте, чуть приоткрыв раковину и выставив наружу дыхательное отверстие, через которое всасывают в себя воду. Я очень любил этих маленьких улиточек, и меня всегда занимало, как они размножаются. Икру шаровка откладывает не на стенках аквариума и не на листьях растений, а внутри своей раковины. Там икра и развивается, и в аквариуме появляются уже живые маленькие улиточки. Вот почему иногда этих улиточек неправильно считают живородящими.

Жилось у меня шаровкам неплохо, они росли, приносили новых маленьких улиточек. И такая спокойная жизнь продолжалась в моем аквариуме до тех пор, пока я не принес домой лялиусов.

К рыбам я относился всегда внимательно, кормил их по часам, кормил только живым кормом, как бы трудно ни приходилось мне его доставать. Казалось бы, и лялиусы не должны были оставаться голодными в моем аквариуме. Но поди ж ты, хоть в кормушке и был мотыль, эти пронырливые рыбки тут же обнаружили в аквариуме моих шаровок и принялись охотиться за ними. И очень скоро на дне аквариума я стал находить пустые раковинки этих улиток, сначала маленькие, а потом и большие — лялиусы, уничтожив улиточек поменьше, принялись за тех, что покрупнее. В конце концов, у меня не осталось ни одной шаровки.

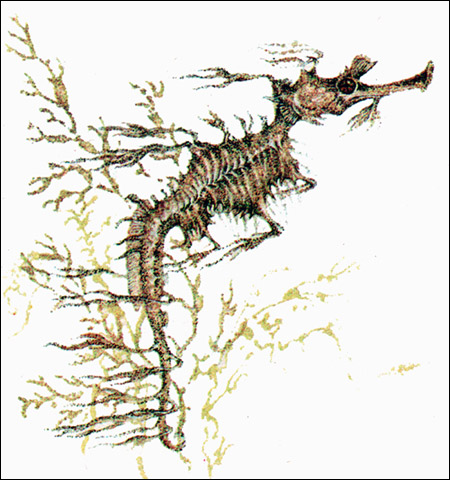

Улитка ампулярии (Ampullaria)

Так же разбойно вели себя в моем аквариуме и макроподы. Однажды, увлекшись, я развел очень много этих удивительных рыбок. Макроподы мне нравились всегда, и сейчас они живут у меня в аквариуме. И сейчас в моем аквариуме нет ни одной молодой улиточки — стоит появиться на свет крошечным катушкам, физам, ампулляриям, как макроподы тут же примутся их поедать, словно для них нет другого корма. Вот и в тот раз, когда я еще не знал, как ведут себя эти рыбки, и развел их очень много, у меня впервые стали размножаться ампуллярии, большие красивые улитки, не так давно привезенные к нам в страно потомства никак не давали. Я постоянно осматривал стенки аквариума и листья растений, надеясь отыскать икру этих улиток, старался в крохотных улиточках, что появлялись у меня в аквариуме, угадать будущих ампуллярий: вроде бы и угадывал, радовался, что наконец-то ампуллярий развелись у меня, но мои крохотные «ампуллярий» подрастали и опять становились обычными катушками или физами.

Но вот свершилось. У меня сильно разросся стрелолист широколистный (так называемая японика). Его листья стали подниматься над поверхностью воды, и растение готовилось к цветению. И тут на поднявшемся из воды листе увидел я странный большой комок — это был комок икры ампуллярий.

Я сравнивал эту икру с рисунками в разных книгах и еще раз убеждался, что теперь не ошибся. И у меня наконец вывелись крохотные ампуллярий, они стали подрастать, и как раз в это время я пересадил в свой большой аквариум несколько десятков маленьких макроподиков.

Макроподики росли, поглощали трубочника и мотыля, но не забывали поглядывать и в сторону маленьких улиточек. И очень скоро мои ампуллярии-крошки стали убывать в числе. А следом пришлось мне стать свидетелем и охоты макроподов за моими улиточками.

Рыбка, присмотрев себе добычу, обычно медленно подплывала к улиточке и останавливалась от нее совсем близко, а затем коротким броском-атакой старалась отделить улиточку от листа растения. Не всегда это удавалось сделать с первого раза — чаще макроподик склевывал добычу лишь после третьей, а то и после четвертой атаки, но почти всегда такая охота завершалась успешно.

Я переживал за своих улиток, пытался отловить часть маленьких ампуллярий, чтобы отсадить в другое место — немногих я спас, но остальных проглотили ненасытные макроподы. Так и повелось у нас: если в аквариуме живут макроподы, лялиусы, петушки, то улитки разводиться здесь не будут. В оправдание макроподов надо сказать, что они не только уничтожают маленьких улиточек, но и поедают гидру, появившуюся вдруг в аквариуме.

Живет в наших аквариумах и еще одна очень интересная улиточка — мелания, которая действительно является настоящим живым фильтром. Живет мелания в толще грунта, как шаровка, постоянно пропуская через себя воду, при этом все мельчайшие частицы органического вещества, всякие микроскопические водоросли и бактерии улиточка поглощает.

Завести меланию я вам очень советую: эта улиточка подаст вам сигнал тревоги, если в аквариуме случится что-то неладное. Обычно она находится в грунте, и только по ночам можно увидеть ее на стенке аквариума — по ночам мелания иногда выбирается из песка. Но случается и такое: вдруг все мелании выбираются из грунта и поднимаются по стенкам аквариума вверх, и это происходит не ночью, а днем. Это сигнал тревоги: вода в вашем аквариуме стала непригодной для жизни — в ней не хватает кислорода! Надо применять срочные меры: подменить часть старой воды на новую, как следует продуть аквариум!

Аквариумисты относятся к мелании с большим теплом еще и потому, что, находясь в грунте, улиточка все время разрыхляет его, способствуя росту растений: в таком разрыхленном грунте питательные вещества скорей попадут к корням, улучшится газообмен между корнями и водой. Помните: корни, как и другие части растения, дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ.

Итак, мы с вами можем сделать такие выводы:

1. Улитки помогают бороться с водорослями, которые развиваются на стеклах аквариума и на листьях растений, поедают остатки корма, тем самым избавляя воду от гниющих органических веществ. Некоторые улитки (моллюски) фильтруют воду, очищая ее от различных бактерий, взвешенных в воде органических остатков. Но в то же время улитки сами сильно загрязняют аквариум своими отходами. Поэтому аквариум, где живет много улиток, надо чаще чистить.

2. Улитки опасны для икры и мальков. Поэтому в аквариуме, где вы собираетесь разводить рыбок, улиток не должно быть.

3. Улиток надо кормить, иначе даже самые мирные из них могут приняться за растения — особенно достается растениям с мягкими тканями.

Предупреждение. Некоторые улитки могут стать переносчиками опасных для рыб болезней.

Литература: Онегов А. Школа юннатов. Живой уголок/Худож. В. Радаев, В. Храмов. — М.: Дет. лит., 1990. — 271 с.: ил.