Хрящевые рыбы появились в девоне, успешно развивались в море и в большинстве своем остались обитателями океана, хотя несколько видов вторично вернулись в пресные воды.

У хрящевых рыб, к которым принадлежат акулы и скаты, скелет состоит из хряща; иногда скелет бывает пропитан известью. Этот хрящевой скелет представляет собой сохранившийся у взрослых форм эмбриональный признак, так как предки хрящевых рыб во взрослом состоянии имели костный скелет. Собачья акула — обычный объект, используемый на занятиях по биологии, так как основные характерные признаки позвоночных выявляются у нее в простой, ничем не осложненной форме. У всех хрящевых рыб имеется пара челюстей и две пары плавников. Кожа содержит большое количество чешуи, состоящих из наружного слоя — эмали и внутреннего слоя — дентина.

У хрящевых рыб нет плавательного пузыря, а их удельная масса выше 1; поэтому, для того чтобы держаться в воде, они должны активно плавать. При этом подъемная сила создается большими грудными плавниками, а отчасти также хвостом, который совершает гребные движения.

Хрящевые рыбы — живут в морях, лишь несколько видов обитает в пресных водоемах. Есть плакоидные чешуи, или кожа голая. У современных форм скелет хрящевой, кожные окостенения отсутствуют. У пластиножаберных развиваются амфицельные хрящевые позвонки, сдавливающие хорду; у цельноголовых образуются верхние и нижние дуги, но тела позвонков не развиваются, а в оболочке хорды откладываются известковые соли. Череп амфистиличный или гиостиличный, у цельноголовых — аутостиличный.

Хвост гетероцеркальный. Есть 5-7 пар наружных жаберных щелей (пластиножаберные) или с каждой стороны они прикрыты общей кожистой (без окостенений) жаберной крышкой (цельноголовые). Плавательного пузыря нет. В кишечнике хорошо развит спиральный клапан. В сердце есть артериальный конус. Видимо, для всех видов характерно внутреннее оплодотворение; у самцов обособляются участки брюшных плавников — птеригоподий — выполняющие функцию копулятивных органов; яйца крупные в плотной рогоподобной капсуле. У многих видов развивается яйцеживорождение и даже живорождение (редко). Быстрые и ловкие пловцы, питающиеся крупной подвижной добычей, или относительно малоподвижные формы, поедающие преимущественно донных беспозвоночных.

Размеры варьируют: от мелких скатов длиной около 15 см до акул длиной в 15-20 м. Ныне живущие хрящевые рыбы разделяются на два подкласса: пластиножаберные — Elasmobranchii и цельноголовые — Holocephali. Пластиножаберные распадаются на два надотряда: акул Selachomorpha (8 отрядов с 220-250 ныне живущими видами) и скатов — Batomorpha (5 отрядов с 300-340 видами). В подклассе цельноголовых один отряд химерообразные — Chimaeriformes (около 30 современных видов).

Краткая характеристика современных хрящевых рыб. Особое место в надклассе рыб принадлежит классу хрящевых рыб (именуемых также поперечноротыми, щележаберными, пластинчатожаберными). Эта группа появилась в — морях еще в глубокой древности — в силурийский период — и до настоящего времени сохранила многие черты примитивного строения, в частности неокостеневший хрящевой скелет.

Из современных рыб к классу хрящевых относятся акулы и скаты.

Акулы. Акулы живут почти исключительно в морях и океанах, и только несколько видов этой группы встречается в низовьях больших рек тропического и субтропического пояса. Все они проворные и прожорливые хищники. Часто упоминаемая в описаниях путешествий голубая акула, достигающая 5 м длины, питается и мелкой и крупной добычей, может быть опасной и для человека; живет она в Атлантическом и Тихом океанах, а иногда попадается также в Средиземном море. Однако как раз наиболее крупные виды — гигантская акула, живущая в арктических морях и достигающая 12 м длины, и обитающая в Тихом океане малозубая акула, у которой длина тела доходит до 20 м, оказываются для человека безопасными, так как питаются мелкими рыбами и плавающими в воде беспозвоночными.

Виды акул небольших размеров водятся и у нас в Черном море. Здесь встречаются колючая акула, или катран, длиной около 1 м, вооруженная двумя острыми шипами на спинном плавнике, и два близких между собой вида — собачья акула и кошачья акула — рыбы длиной 60-90см. Для человека эти акулы не опасны, но производят большие опустошения среди сельдей и различных мелких рыб.

У акул длинное веретенообразное тело и сильный хвост с очень удлиненной верхней лопастью плавника (как у осетровых рыб). Голова у большинства видов выдается вперед в виде заостренного рыла (значение?), а широкий рот расположен на нижней стороне в виде поперечной щели (поперечноротые рыбы).

В пасти хищника сидят в несколько рядов острые кусающие зубы. Жаберных крышек у акулы нет, а потому по бокам, позади головы, виден снаружи ряд щелевидных отверстий — жаберные щели. Глубже, в особых мешках, сидят жабры; таким образом они защищены от повреждений и без помощи жаберных крышек. Кожа акул усеяна особыми чешуями в виде мелких твердых, похожих на кость зерен (иногда с шипами или зубцами), которые делают ее шероховатой (шагреневая кожа).

Чешуи, свойственные поперечноротым рыбам, именуются плакоидными и заслуживают нашего внимания по той причине, что острые и крепкие зубы, которыми усеяны челюсти акул, — те же чешуи, но укрупненные и видоизмененные, представляющие непосредственное продолжение сплошного чешуйчатого покрова, одевающего тело акулы.

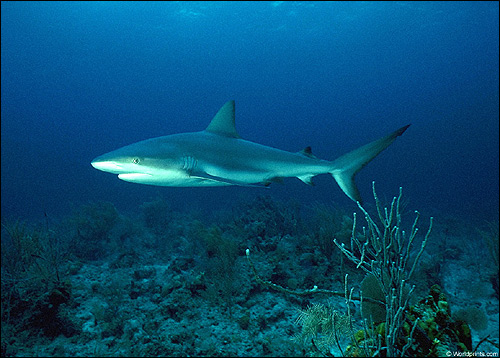

Рифовая акула

Особенности размножения хрящевых рыб. Современные поперечноротые рыбы отличаются от остальных и по способу размножения. Только у полярной акулы яйца имеют вид обыкновенной рыбьей икры. У большинства остальных хрящевых рыб самки откладывают не икру, а крупные яйца, содержащие большое количество желтка и одетые крепкой роговой скорлупой.

По общим очертаниям тела и положению рта акулы напоминают наших осетровых рыб, у которых эти признаки связаны с придонным образом жизни. Однако акулы не являются придонными рыбами, и для них несимметричная форма хвостового плавника, унаследованная ими от их древнейших предков, получила уже иное значение: она способствует быстрым поворотам тела по продольной оси, когда акула, настигнув добычу, должна повернуться к ней пастью, которая «по старой памяти» осталась у нее на нижней стороне головы, а не на переднем конце, как у других хищников (вспомним щуку, треску, волка). Такой поворотливости способствует и то, что верхняя доля плавника не только крупнее нижней, но и обладает более прочной опорой: в нее заходит задний конец позвоночника.

Скелет у всех поперечноротых хрящевой и остается таким до конца жизни. Внутри позвоночника сохраняются остатки хорды в таком же приблизительно виде, как и у наших обычных . рыб из группы костистых.

Очень многие акулы рождают вполне развитых детенышей (к их числу относится и встречающаяся у наших берегов колючая акула). Конечно, в связи с живорождением и откладкой одетых скорлупой яиц осеменение у хрящевых рыб происходит внутри материнского организма.

Скаты. К тому же классу принадлежит и другая группа рыб — скаты. У них, как и у акул, имеется хрящевой скелет, поперечный рот находится на Нижней стороне головы и жаберные щели не прикрыты крышкой; однако общий облик и образ жизни у скатов совершенно иной. Тело у них плоское, сплюснутое сверху вниз и имеющее форму то ромбического, то «округлого щита. Оно кажется еще шире благодаря сильному расширению грудных плавников — они тянутся по бокам туловища и при основании хвоста переходят в брюшные плавники,

Плоское тело скатов хорошо приспособлено к жизни на дне моря, где они либо лежат, выслеживая добычу (большей частью малоподвижных моллюсков и раков), либо даже наполовину зарываются в песок. Верхняя сторона тела по цвету соответствует грунту, на котором держится скат, нижняя сторона бледная и не имеет особой окраски (припомните камбал — в чем здесь сходство и в чем различие?).

Такое устройство тела плохо приспособлено для плавания (припомните камбал!), и скаты, в противоположность акулам, передвигаются в воде относительно медленно, волнообразно изгибая свое тело вместе с широкими плавниками, наподобие развевающегося по ветру плаща.

У некоторых видов скатов есть очень своеобразные орудия защиты и нападения, восполняющие недостаток проворства.

Например, черноморские рыбаки опасаются трогать так называемого морского кота, у которого при основании хвоста на месте спинного плавника имеется зазубренный шип, выделяющий ядовитую слизь; резкими ударами вооруженного хвоста морской кот наносит своему преследователю опасные раны. Иной способ защиты выработался у электрических скатов, обитающих в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов: часть мышц, расположенных под кожей по бокам тела, преобразовалась у них в парный электрический орган, способный давать разряды силой до 70- 80Вт.

Способ размножения у скатов такой же, как и у акул, то есть одни виды производят детенышей, тогда как другие откладывают одетые скорлупой крупные яйца (только в связи с донным образом жизни скаты не подвешивают яйца к водорослям, а погружают их в песок).

Почему хрящевые рыбы остаются многочисленными и в современную эпоху? Особенности размножения акул и скатов объясняют нам, почему эта группа, сложившаяся еще в палеозойскую эру и по своему строению очень отсталая по сравнению с появившимися много позднее костистыми рыбами (сравнительно слабый, неокостеневающий скелет, отсутствие жаберных крышек и плавательного пузыря), все-таки остается довольно многочисленной и в современной фауне — в этой группе насчитывается несколько сотен видов. (Здесь перед нами яркий пример биологического прогресса древней группы, идущего по пути ценогенезов, т. е. зародышевых приспособлений.)

Недочеты общей организации взрослой рыбы — ее, если так можно выразиться, слишком «устаревшая конструкция» — возмещаются у акул и скатов очень выгодными приспособлениями, которые гораздо лучше обеспечивают развитие потомства, чем это мы видим у костистых рыб, выбрасывающих на произвол судьбы свою мелкую и ничем не защищенную икру, которая в значительной доле остается неоплодотворенной, в огромных количествах гибнет в желудках различных хищников и только частично дает мальков, которые в свою очередь становятся добычей хищных рыб, иногда даже своего собственного вида.

По-видимому, так обстояло дело и у древних хрящевых рыб — выше уже упоминалось о современной полярной акуле, у которой сохранился такой способ размножения. Однако у всех остальных хрящевых рыб в процессе их исторического развития биологический прогресс пошел не по линии повышения их общей организации, а в сторону усовершенствования их зародышевых приспособлений, которыми современные хрящевые рыбы напоминают высших позвоночных. Зародыш у живородящих форм соединяется с организмом матери посредством своеобразного детского места, аналогичного плаценте у высших млекопитающих, и мы имеем здесь действительное живорождение, а не яйцеживорождение, какое мы встречаем у некоторых наших рептилий — у живородящей ящерицы, веретеницы, гадюки, у которых детеныши выходят на свободу одновременно с откладкой яйца.

Литература: К. Вилли, В. Детье. Биология, Москва, 1973

Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные. Москва, «Высшая школа», 1979

Эти оседлые птицы типично «куриного» облика ведут скрытную жизнь среди зарослей густой травы и кустарников, чередующихся с открытыми пространствами полей и лугов.

Эти оседлые птицы типично «куриного» облика ведут скрытную жизнь среди зарослей густой травы и кустарников, чередующихся с открытыми пространствами полей и лугов.  В южных степях, где куропатки наиболее многочисленны, они охотно

В южных степях, где куропатки наиболее многочисленны, они охотно  Весной пары размножающихся птиц обосабливаются на своих территориях,

Весной пары размножающихся птиц обосабливаются на своих территориях,  Работа по сооружению дупла занимает примерно 10 дней, и ею занимаются оба партнера. Когда полость готова, самка выстилает ее мхом и лубяными волокнами.

Работа по сооружению дупла занимает примерно 10 дней, и ею занимаются оба партнера. Когда полость готова, самка выстилает ее мхом и лубяными волокнами. Оделив отпрыска, родитель непременно дожидается появления белой каплевидной капсулы, куда кишечники птенцов «упаковывают отходы», и,

Оделив отпрыска, родитель непременно дожидается появления белой каплевидной капсулы, куда кишечники птенцов «упаковывают отходы», и,  За день птица в зависимости от размера добычи съедает от 600 до 1600 насекомых, а в очагах размножения вредителей-шелкопрядов — до 20 000 яичек этих бабочек.

За день птица в зависимости от размера добычи съедает от 600 до 1600 насекомых, а в очагах размножения вредителей-шелкопрядов — до 20 000 яичек этих бабочек.