Современный период характеризуется резким уменьшением числа фундаментальных исследований и возрастанием интереса к прикладным работам, связанным со строительством и добычей полезных ископаемых. Регион активно исследуется Институтом физики Земли РАН им. О.

Ю. Шмидта, где ведут работу по изучению складчато-разрывных дислокаций Ф. Л. Яковлев, А. В. Маринин, сейсмичности – А. Н. Овсюченко.

Активные работы в регионе проводятся географическим и геологическим факультетами Кубанского государственного университета. На основе анализа космических снимков Ю. В. Ефремов, Ю. Г. Ильичев и В. Д. Панов составили новую детальную орографическую схему Большого Кавказа, включая его северо-западный отрезок. Е. А. Камбаровой защищена кандидатская диссертация по проблеме генезиса, морфоструктуры и морфоскульптуры внутригорных котловин Западного Кавказа.

Детальное сейсмогеологическое профилирование, проводимое В. И. Попковым (геологический факультет КубГУ) и данные проводившихся геофизических исследований зоны сочленения Кавказа со впадиной Черного моря позволили подтвердить неомобилистскую модель развития морфоструктуры региона. Большая часть выделяемых складчатых и разрывных дислокаций была прослежена во всей толще осадочного чехла. Был выявлен надвиговый характер большинства выделяемых ранее дизъюнктивов с характерным выполаживанием с глубиной и смыканием встречных из них. Установлено, что складки контролируются современными надвигами, получая за счет последних геодинамический импульс и формируя складчато-надвиговые морфоструктуры.

Эти данные отрицают возможность формирования блоковых структур растяжения типа грабенов и требуют пересмотра морфоструктурных моделей Северо-Западного Кавказа. При учете современного развития складчато-надвиговых дислокаций принципиально меняется взгляд на морфоструктуру, и, следовательно, на развитие морфоскульптуры и экзодинамических процессов. С учетом новейших данных должна быть сформирована и принципиально иная теоретическая база для анализа этих опасных процессов.

Глава 2. Физико-географическая характеристика Северо-Западного Кавказа

Северо-Западный Кавказ простирается на 330 км от порта Кавказ до пос. Красная Поляна. При движении в этом направлении горная система расширяется от 40 км в районе Новороссийска до 120 км на юго-востоке и повышается от 300 – 400 м до 1800 – 2300 м. На юго-западе и северо-востоке горная система имеет достаточно четкие структурные границы при переходе к впадинам Черного моря и Индоло-Кубанского передового прогиба. Северо-западная и юго-восточная границы выражены нечетко, что свидетельствует о единстве Крымско-Кавказской физико-географической страны.

В пределах Северо-Западного Кавказа выделяется система низкогорно-среднегорных хребтов, крупнейшими из которых являются Маркотхский, Коцехурский, Водораздельный (Главный), Береговая Цепь, продолжение Пастбищного хребта. Перечисленные хребты, разделенные системой продольных впадин, простираются в субкавказском направлении и имеют протяженность более 100 км каждый. Остальные хребты короче, как правило, ниже и зачастую простираются под острыми углами или перпендикулярно вышеуказанным хребтам. В местах прорыва основных хребтов, они принимают на себя функцию черноморско-кубанского водораздела.

Реки Северо-Западного Кавказа относятся к бассейнам Азовского и Черного морей. На северном макросклоне это притоки Кубани: Адагум, Абин, Хабль, Афипс, Шебш, Псекупс, Пшиш и Пшеха. Они имеют преимущественно дождевой тип питания и паводковый режим, связанный с ливневым характером осадков летом и с весенним снеготаянием в горах.

Крупнейшие реки южного макросклона Северо-Западного Кавказа – Маскага, Мезыб, Пшада, Вулан, Шапсухо, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочи, Мзымта и Псоу – впадают в Черное море. Собирая на небольшом протяжении воду с наветренного склона, они более полноводны, чем реки северного макросклона, находящиеся в дождевой тени.

Северо-Западный Кавказ отличается малым количеством озер, особенно в сравнении с соседним Западным Кавказом. Самым крупным из них является завально-подпрудное озеро Абрау. Множество озер-лиманов представлено на Тамани. Крупнейшие из них – это лиманы Кизилташский, Бугазский, Ахтанизовский, Витязевский, Старотитаровский, Курчанский и лиман Цокур.

В пределах региона проявляются значительные климатические различия, обусловленные его протяженностью и орографическими особенностями. Местные хребты имеют достаточные высоты, чтобы преграждать путь теплым и влажным морским, а также сухим и чаще холодным континентальным воздушным массам, являясь климаторазделом на стыке умеренного и субтропического климатических поясов. В пределах региона климат существенно меняется от сухого субтропического в районе Анапа – Туапсе до влажного с самым высоким в России годовым количеством осадков в районе Туапсе – Адлер (до 4000 мм/год).

Глава 3. Геологическое строение и история развития Северо-Западного Кавказа

Северо-Западный Кавказ отвечает крайней, наименее поднятой части мегантиклинория Большого Кавказа. Существенным отличием этого сегмента является то, что палеозойские и докембрийские отложения, играющие определяющую роль в строении высокогорных Западного и Центрального Кавказа, перекрыты здесь юрскими, меловыми и палеогеновыми осадками. В основе северной части региона лежит Скифская платформа. Ей соответствует Абино-Гунайская зона, сложенная юрскими и меловыми флишевыми и флишоидными отложениями. На этой литологической основе развита складчатость Собербашско-Гунайского синклинория «эжективного» стиля – узкие гребневидные антиклинали, широкие и пологие синклинали, распадающиеся на отдельные мульды. С севера синклинорий опоясан полосой куэст, относящихся к зоне северокавказской моноклинали. В западной части зоны низкогорные куэсты выполнены палеогеновыми и неогеновыми песчаниками и известняками. На востоке в пределах высокогорного плато Лагонаки развит комплекс слоистых известняков верхней юры.

К югу от Тугупсинского надвига простирается зона Гойтхско-Ачишхинского антиклинория, выполненная нижне – и среднеюрской черносланцевой формацией и аргиллитами с линзами сидеритовых песчаников, алевролитов, а также чередованием лав и туфов как основного, так и кислого состава. Отмечается значительное количество субвулканических тел липарито-дацитовых порфиров.

По линиям Бекишейского и Безепского надвигов эта зона смыкается с зоной Новороссийско-Лазаревского синклинория, где развита мощная (до 7 км) толща верхнеюрско-нижнепалеогенового флиша, преимущественно карбонатного состава. Зона обладает достаточно сложной южновергентной складчато-надвиговой структурой с развитием к востоку от Туапсе тектонических покровов. С юга крупный разлом отделяет Новороссийско-Лазаревскую зону от северо-восточного крыла подводного Туапсинского прогиба. Современная сейсмичность показывает, что вдоль этой границы происходит поддвиг Черноморской субокеанической плиты под большекавказский край Евразийской плиты. Олигоцен-четвертичные отложения северо-восточного крыла Туапсинского прогиба мощностью до 10 – 12 км образуют, по сейсмическим данным, аккреционную призму. Восточнее замыкание прогиба на суше представлено Адлерской депрессией, выполненной мощной песчано-глинистой майкопской серией. Отложения майкопской серии развиты также и в Тамани, где, как и в Адлерской зоне, они подвергаются первичным складчатым дислокациям с образованием брахиантиклинальных гряд, разделенных широкими синклинальными впадинами.

Историю формирования основных тектонических единиц Северо-Западного Кавказа принято относить к эоцену (около 40 – 33 млн. лет), когда началось продвижение к северу Кавказского клина Аравийской плиты, вызвавшее межплитную коллизию.

Поднятия начались в зоне Гойтхско-Ачишхинского антиклинория, а также моноклинальной структуры плато Лагонаки. В миоцене восточная часть Новороссийского флишевого прогиба, расположенная между Закавказским массивом и Скифской платформой, испытала сильнейшее сжатие, складчатость, и была поднята в виде Новороссийского синклинория.

Межплитная коллизия обусловила поддвиг Закавказского массива под Скифскую платформу, масштабы которого оцениваются разными исследователями от 150 до 300 км. В результате поддвига фронтальные части покровных пластин получили наклон к северу, сформировались ступенчатые продольные морфоструктуры, и возникла общая асимметрия горного сооружения.

Положение основной части Северо-Западного Кавказа на стыке Скифской плиты с субокеанической Черноморской впадиной обусловило меньшую амплитуду орогенических поднятий, а также молодость его тектонической структуры и рельефа в сравнении с Западным и Центральным Кавказом. Здесь преобладают более молодые, в том числе и современные, складчато-надвиговые и сдвиговые дислокации, развитые в верхних структурных этажах эпигеосинклинального осадочного комплекса.

Морфологические особенности надвигов и сопутствующих им антиклиналей обусловлены трансформацией горизонтальных тектонических движений в вертикальные во фронтальных частях аллохтонов с образованием характерных складчато-надвиговых структур. Подобная картина со всей очевидностью свидетельствует о решающей роли горизонтальных тектонических напряжений в формировании тектонической структуры региона. Их главным источником является движение в северном направлении Закавказского массива, испытывающего, в свою очередь, давление со стороны Аравийского клина. Возраст дислокаций уменьшается при движении от Транскавказского поднятия в направлении Тамани и Апшерона, где только зарождается складчатость.

В пределах Северо-Западного Кавказа выражена поперечная ступенчатость, связанная с дифференциацией скоростей поднятия отдельных поперечных блоков-ступеней (морфоструктуры второго порядка по Д.

А. Лилиенбергу): Новороссийская ступень (0 – +1 мм/год), Афипская ступень (+1,5 – +2 мм/год), Гойтхская ступень

(+4 – +6 мм/год), Фишт-Лагонакская ступень (+10 мм/год). Приведенные данные подтверждают активность современных тектонических движений в пределах Северо-Западного Кавказа, однако причина ступенчатого поднятия и характер разделяющих эти ступени разломов остаются дискуссионными вопросами.

Интенсивность современных тектонических движений обусловила сейсмическую активность Северо-Западного Кавказа, отличающегося, однако, средне-низким сейсмическим фоном с преобладанием землетрясений магнитудой в 4 – 6 баллов. Наиболее сейсмически активным на Северо-Западном Кавказе является район Сочи, Красной поляны, Головинки и Лесного. Здесь отмечен ряд глубокофокусных очагов (до 15 км) магнитудой 6 – 7 баллов, связанных с линией Пшехско-Адлерской зоны поперечных разрывов и её пересечением с Краснополянским, Монастырским и другими надвигами. Крупный очаг землетрясений магнитудой до 6 баллов в районе Туапсе связан с пересечением крупнейших разрывных структур – Туапсинского поперечного разлома с Бекишейским и Красноалександровским надвигами. Еще один сейсмоактивный район выделяется между меридианами Геленджика и Анапы в зоне Анапского поперечного разлома и Черноморского надвига. Некоторые исследователи оценивают его потенциальную сейсмичность не менее чем в 7 баллов.

Таманская часть Северо-Западного Кавказа относится к Керченско-Таманской грязевулканической провинции, где зафиксировано более сотни грязевулканических проявлений. Согласно современным данным, проявления грязевого вулканизма здесь связаны с выдавливанием пластичных глин майкопской серии в ядрах растущих брахиантиклиналей.

12►

12►

12►

12►

12►

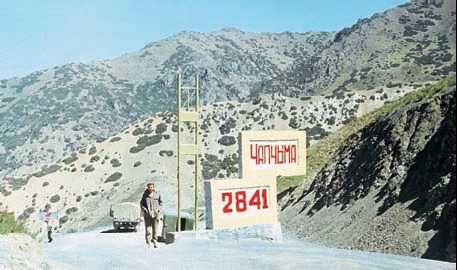

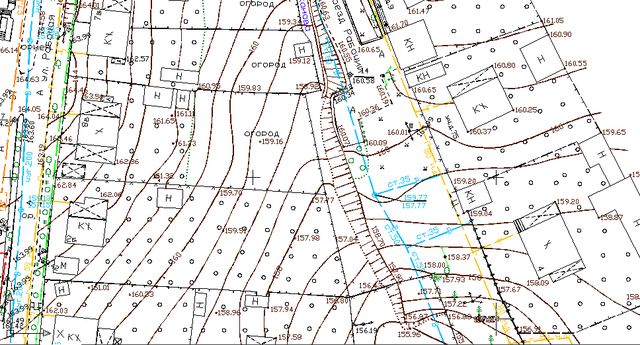

12► Эти изображения показывают местность не

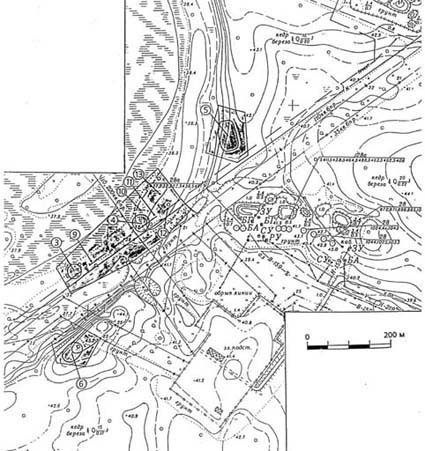

Эти изображения показывают местность не  Читающий карту может дать подробное описание изображенной на ней территории.

Читающий карту может дать подробное описание изображенной на ней территории. Обнаружены самые ранние, известные науке, следы жизни динозавров, судя по которым можно сделать вывод, что первые из них появились на планете на десять миллионов лет ранее, чем было принято считать.

Обнаружены самые ранние, известные науке, следы жизни динозавров, судя по которым можно сделать вывод, что первые из них появились на планете на десять миллионов лет ранее, чем было принято считать.