В этот день в Кронштадтском порту было необычное оживление: на бриге «Рюрик» ждали из Петербурга важных гостей.

Командир брига лейтенант Отто Евстафьевич Коцебу, в парадном мундире, в который раз уже внимательно осматривал судно: все было в полном порядке.

«Я восхищался мыслью, что мог считать себя хозяином его»,— говорил о «Рюрике» Коцебу.

Особенно радовало командира внутреннее устройство корабля: все здесь было удобно и для офицеров и для матросов. Коцебу прекрасно понимал, как важно в том длительном плавании, к которому он готовился, сохранить здоровье всего экипажа.

И вот на «Рюрик» прибыли гости: знаменитый мореплаватель И. Ф. Крузенштерн, командир Кронштадтского порта — вице-адмирал Моллер, контр-адмирал Коробко и граф Н. П. Румянцев, крупный государственный деятель, на личные средства которого была снаряжена кругосветная научная экспедиция.

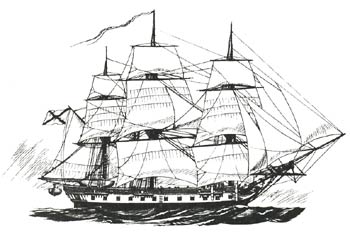

Гостям бриг понравился; только Румянцев заметил, что, по его мнению, судно маловато для такого далекого плавания. Замечание было справедливо: двухмачтовый бриг «Рюрик» имел водоизмещение всего лишь 180 тонн.1 Вооружен он был восемью пушками и четырьмя каронадами (короткое гладкостенное орудие).

На следующий день, в пять часов утра, «Рюрик» покинул Кронштадт. Это было 30 июля 1815 года. Над бригом развевался русский военно-морской флаг, хотя судно и не было военным. Разрешения поднять военный флаг на «Рюрике» добился сам Коцебу.

— Мне казалось, — говорил он, — что путешествие, совершаемое для открытий, под купеческим флагом может быть подвержено разным неудобствам и препятствиям.

Открытий предстояло сделать немало. Экспедиции поручалось отыскать тихоокеанское начало так называемого Северо-западного прохода вдоль берегов Северной Америки, Попытки пройти этот северный путь со стороны Атлантического океана делались в течение нескольких столетий, но были безуспешными. Многие отважные моряки поплатились за это жизнью.

О. Е. Коцебу. (Со старинной литографии.)

Коцебу должен был произвести съемку и положить на карту не изученные еще участки побережья Русской Америки.

Кроме того, экспедиции надлежало уточнить карту многих островов в Тихом океане, а также исследовать большой район между экватором и 120 градусом северной широты и 170 и 150 градусами восточной долготы, где еще не бывали мореплаватели. В этих местах на карте были белые пятна.

Но и это еще не всё: надо было систематически вести наблюдения над склонением магнитной стрелки, определять удельный вес и измерять температуру воды в океане.

Эту огромную работу Коцебу должен был выполнить с помощью натуралистов Шамиссо и Вормскиолда, студента-медика Эшшольца и художника Хориса. Коцебу понимал, что большая часть исследовательской работы придется на его долю. Он рассчитывал, что и его помощники по управлению судном — лейтенанты Шишмарев и Захарьин также будут заниматься научными наблюдениями.

Первую остановку «Рюрик» сделал на рейде Копенгагена. Здесь на бриг прибыли натуралисты Шамиссо и Вормскиолд и нанятый Коцебу повар. Конечно, корабельного повара можно было найти и в Кронштадте, но командир брига сознательно этого не сделал.

«Зная по опыту, сколь трудна в жарких странах должность корабельного повара и какое вредное влияние имеет тамошний климат на не привыкших к нему людей, — писал он, — я старался искать в Копенгагене человека, совершившего путешествие в Индию. Я нашел уроженца Вест-Индии, которого и принял на судно. Он счастливо перенес все путешествие, хотя даже под самым экватором не отходил от огня».

В этом как будто незначительном факте ярко раскрывается одна из характерных черт командира «Рюрика» — его постоянная забота об экипаже.

Из Копенгагена «Рюрик» направился в Плимут. Порт был выбран Коцебу для остановки не случайно: отсюда до открытого океана бриг мог доплыть за одни сутки. В Англии Коцебу получил заказанные для экспедиции карты, хронометры и астрономические инструменты.

Бриг «Рюрик».

Остров Тенериф. (Со старинной гравюры.)

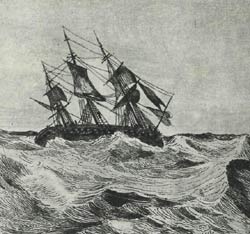

Едва только «Рюрик» вышел из Плимутской гавани, как попал в сильную бурю. Стояла темная осенняя ночь. Высокие волны в Ла-Манше, как скорлупку, швыряли бриг. Возвращаться в гавань было не менее опасно, чем оставаться в проливе.

Целые сутки весь экипаж «Рюрика» героически боролся с бурей. Ветер сломал гик, и корабль нельзя было удержать на определенном месте. Только благодаря искусству и находчивости командира удалось благополучно ввести корабль в гавань. Старые опытные лоцманы Плимута с удивлением обсуждали это событие. Казалось невероятным, что судно сумело перенести такой страшный шторм в Ла-Манше и не потерпело крушения.

Два дня ушло на изготовление нового гика. Второй раз вышел «Рюрик» из Плимута и опять попал в сильный шторм. Не желая подвергать опасности корабль, Коцебу отдал распоряжение возвращаться в гавань. Только через пять дней шторм прекратился, и «Рюрик» на всех парусах двинулся в открытое море. Навстречу бригу плыли обломки мачт. Вероятно, это были остатки какого-то погибшего в шторм корабля. Долго смотрели им вслед русские моряки.

Через несколько дней наступил штиль. Море приняло какой-то странный красный цвет. Оказалось, что на большом пространстве оно покрыто красной саранчой. Натуралисты «Рюрика» высказали предположение, что, саранча занесена из Африки недавней бурей.

Вскоре бриг стал на якорь у острова Тенериф. Здесь запаслись пресной водой и свежими овощами. Коцебу торопился, чтобы не упустить самое благоприятное время года для плавания вокруг мыса Горн, где немало кораблей терпело бедствия.

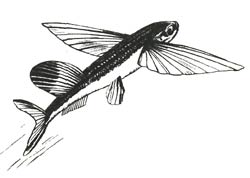

Чем ближе «Рюрик» подходил к экватору, тем больше попадалось летучих рыб. Рыбы перелетали через корабль и нередко падали на палубу.

По распоряжению командира переход через экватор был отмечен как праздник.

Офицеры и матросы надели парадную форму. Переход в Южное полушарие приветствовали подъемом флага и пушечными выстрелами. По старой морской традиции, всех впервые пересекавших экватор под шутки товарищей окатывали водой. Из всего экипажа только один Коцебу остался сухим: еще кадетом в 1803—1806 годах он совершил кругосветное плавание на корабле «Надежда», которым командовал Крузенштерн.

Жизнь на «Рюрике» не была скучной, хотя многие недели с судна была видна лишь бесконечно однообразная гладь моря.

Однажды на грот-мачте появилась афиша, извещавшая что вечером будет спектакль «Крестьянская свадьба». Пьесу сочинили матросы и сами же сыграли.

«Такие увеселения на корабле, находящемся в дальнем плавании,— говорил командир брига, — покажутся, может быть, кому-либо смешными; но, по моему мнению, надо использовать все средства, чтобы сохранить веселость духа у матросов и тем самым помочь им переносить тягости, неразлучные со столь продолжительным путешествием».

12 декабря «Рюрик» остановился у острова Санта-Крус, близ побережья Бразилии. Здесь команда отдыхала и под руководством Шишмарева готовила судно к дальнейшему плаванию. Коцебу перебрался на берег, чтобы проверить и привести в порядок хронометры и другие инструменты. Натуралисты собирали растения и животных для коллекций.

Летучая рыба тропиков.

Русские моряки были поражены бесчеловечной эксплуатацией негров в Бразилии.

«Слово «негр» самое оскорбительное ругательство у португальцев,— с возмущением писал Коцебу. — Негры чрезвычайно несчастны: они употребляются, подобно рабочей скотине, на самые тягостные работы… Когда силы их истощаются, их принуждают к работе плетью; при этом дают им самую дурную пишу. Вид их приводит в ужас и вызывает соболезнование».

Новый, 1816 год «Рюрик» встречал в открытом море. В Южном полушарии лето было в разгаре. Погода и ветер вторую неделю благоприятствовали плаванию. Однако чем ближе подходил «Рюрик» к мысу Горн, тем погода становилась хуже. 10 января бриг, попалив жесточайший шторм, свирепствовавший почти целую неделю. Огромные волны швыряли корабль из стороны в сторону. Это были дни тяжелого испытания для всего экипажа.

Командир «Рюрика» почти не уходил с палубы —- ведь от нею зависела жизнь всех его спутников, а следовательно, и успех порученного ему дела.

Стоя однажды на шканцах (часть верхней палубы) и не думая об опасности, которой он подвергает себя, Коцебу едва не стал жертвой бушевавшего моря. Огромный водяной вал, обрушившийся со страшной силой на бриг, подхватил его и сбросил за борт. К счастью, Коцебу успел схватиться за случайно висевшую веревку и подтянуться на палубу. Едва придя в себя, он бросился осматривать судно. Повреждения, причиненные шальной волной, были серьезны: руль оказался поломанным; сильно ушибло рулевого и нескольких матросов. Крыша с каюты командира была сорвана, и каюта залита водой. А ведь в каюте хранились хронометры и другие инструменты, без которых плавание не могло продолжаться. К великой радости Коцебу, все инструменты оказались целы. Они стояли на таком высоком месте, что вода до них не добралась.

Крепкие люки, закрывавшие пушечные порты, были сломаны, вода испортила больше половины пороха и значительную часть запаса лучших сухарей…

После шторма наступила хорошая погода, и «Рюрик» благополучно обогнул мыс Горн. Но едва судно вышло в Тихий океан, как снова налетел шторм и несколько дней жестоко трепал корабль. Лишь в конце января 1816 года измученные путешественники добрались до берегов Чили, где им в течение месяца удалось исправить поврежденный бриг.

Закончив ремонт, проверив хронометры и пополнив запасы продовольствия, Коцебу направил корабль в открытый океан.

Житель острова Пасхи.

Боковая качка. (Со старинной гравюры.)

Наступал один из ответственейших периодов в работе экспедиции. Коцебу должен был проверить, существуют ли земля Дэвиса и Вархамова скала, указанные на английских картах под 27 градусом южной широты. Самые тщательные поиски этих земель оказались безуспешными. Несуществующие земли пришлось стереть с карты. Далее «Рюрик» взял курс к острову Пасхи. Жители этого острова, известные своим гостеприимством, к удивлению русских моряков, встретили их очень враждебно. Коцебу решил не делать остановки и направил бриг к архипелагу Туамоту. Позже выяснилось, что неприязнь островитян была вызвана бандитским поступком капитана американской шхуны «Нанси». Этот негодяй захватил с помощью огнестрельного оружия 22 островитянина в рабство.

Стояла ясная и теплая погода. Командир брига и вся команда спали на палубе. Как-то ночью с Коцебу случилось забавное приключение, о котором он сам так рассказывал в дневнике:

«Я пробудился от сильных движений находившегося около меня холодного животного: сначала я счел его за ящерицу, быть может, принесенную на корабль с дровами во время стоянки в Чили, но при ближайшем рассмотрении увидел у себя в руках летучую рыбу; думаю, что я первый, кому случилось поймать ее лежа в постели». Недалеко от архипелага Туамоту «Рюрик» встретил неизвестную землю. Это был небольшой низменный остров с лагуной посередине, весь поросший густым кустарником. У Коцебу появилось сомнение: не есть ли это остров Собачий, описаннь/й голландцем Шоутеном, хотя на карте он указан в другом месте. Ошибки в определении долготы в те времена достигали из-за несовершенства инструментов нескольких градусов, но широту уже умели определять довольно точно. Трудно было допустить» что опытный мореплаватель Шоутен мог так сильно ошибиться в определении широты острова Собачьего. Назвав остров Сомнительным, Коцебу для проверки направил бриг на юг, но нигде Собачьего острова не нашел. В следующие дни экспедиция сделала ряд новых открытий в северной части архипелага Туамоту: на карту нанесли остров Румянцева, Спиридова, архипелаг островов, названных в честь брига цепью «Рюрика», и группу островов Крузенштерна. Попутно уточнили положение острова Дин и «закрыли» на карте несуществующие острова Баумановы, Роггевена и Тинговена.

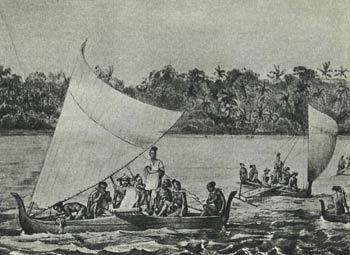

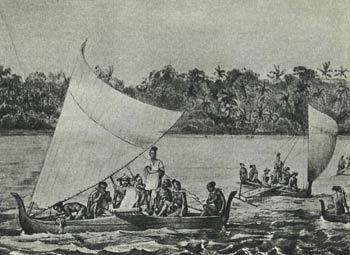

Затем «Рюрик» направился к островам Пенрин. Эти острова еще никто не исследовал, мореплаватели видели их только издали. Острова Пенрин оказались плотно населенными. Коцебу удивлялся, как островитяне находят себе пропитание на таких небольших участках суши. Не успел бриг бросить якорь, как его окружили лодки островитян. Начался оживленный обмен. Из вещей, предлагавшихся русскими, пенринцам больше всего понравились гвозди. Они даже пытались выдергивать их из обшивки корабля.

Пополнив съестные запасы и выменяв на гвозди изделия островитян, Коцебу взял курс на Камчатку.

Близ экватора встречалось много разнообразных морских птиц, интересовавших натуралистов «Рюрика». Как-то вечером две птицы смело сели на палубу, а одна прилетела прямо на руки к командиру брига. Двум птицам привязали на шею по кусочку пергамента и отпустили на волю. На пергаменте написали название корабля и дату. Третью птицу убили и сделали чучело. По выражению Коцебу, птичку «принесли в жертву натуральной истории».

Наступили дни полного безветрия. Температура достигла 28 градусов тепла. Трудно было дышать.

В конце мая с корабля увидели неизвестные коралловые острова. С одного из них навстречу «Рюрику» вышла парусная лодка, которой очень ловко управляли сидевшие в ней люди. Дружелюбными знаками островитяне приглашали моряков к себе на берег. Острова со всех сторон окружали коралловые рифы, а поиски подходящего места для якорной стоянки отняли бы много времени, поэтому на «Рюрике» решили не задерживаться здесь. Острова назвали именем Кутузова. Несколько южнее обнаружили еще группу островов, которые назвали именем Суворова, и северные группы цепи Радак в Маршалловых островах. Далее бриг шел уже без остановки до Петропавловского порта на Камчатке.

У остронов группы Крузенштерна. (Со старинной гравюры.)

Вормскиолд выразил желание остаться на Камчатке, – интересовавшей его как натуралиста, а лейтенант Захарьин оставил корабль из-за болезни. Уход офицера в середине плавания осложнил работу экспедиции.

«Недостаток в офицерах был для меня весьма чувствителен, потому что мне пришлось стоять на вахте попеременно с лейтенантом Шишмаревым, — писал Коцебу. — Такой тягостной корабельной службы нельзя требовать от начальника подобной экспедиции, поскольку он и без того имеет довольно дел».

На время плавания в Беринговом проливе Коцебу решил пополнить экипаж хотя бы матросами. По его просьбе ему дали шесть матросов и одного алеута, чтобы облегчить сношения с жителями северного побережья Америки.

Несмотря на не совсем благоприятную погоду. «Рюрик» вышел из Петропавловска на север. В густом тумане судно подходило к острову Св. Лаврентия. Барометр поднимался, а туман все не рассеивался. Коцебу знал, что иногда на суше бывает прекрасная погода, а совсем вблизи от берега плотная завеса тумана. Он смело повел бриг к острову. Его предположение оправдалось: у берега туман исчез, и перед глазами моряков открылись горы, покрытые снегом, ослепительно сверкавшим на солнце. Островитяне хорошо встретили моряков.

Ископаемый лед в заливе Коцебу. (Со старинной литографии.)

Натуралист Шамиссо отправился в горы собирать коллекции, а Коцебу стал знакомиться с жизнью островитян. Основным занятием их была ловля китов, моржей и тюленей. Жилища свои они делали из китовых ребер, покрытых сверху моржовыми шкурами. Коцебу понравился островитянам, и, желая выразить ему свое благорасположение, они обнимали его, терли свои носы о его нос, а потом, поплевав на руки, растирали ему лицо.

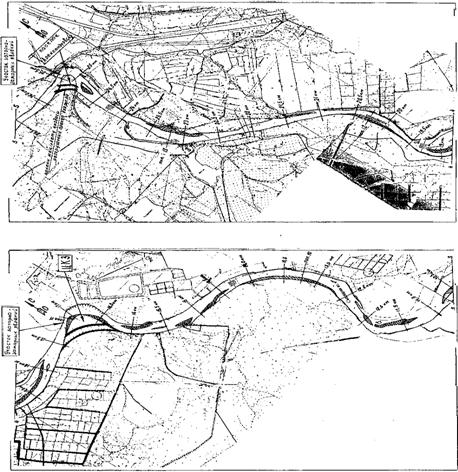

Оставив остров Св. Лаврентия, экспедиция направилась в Берингов пролив. В проливе стояла на редкость ясная погода, и с судна были видны одновременно берега Азии и Америки. На северных берегах Аляски уже в Чукотском море Коцебу обнаружил удобную для стоянки бухту, которую назвал именем своего помощника Шишмарева. В бухте оказался остров, который назвали именем Сарычева. Двигаясь далее на восток вдоль берега, Коцебу увидел большой не то залив, не то пролив. В радостной надежде, что, может быть, это и есть начало Северо-западного прохода, он повел бриг на восток. Вскоре командира «Рюрика» постигло разочарование — на гребных судах моряки достигли восточной стороны залива. Этот залив Чукотского моря, расположенный севернее полуострова Сьюард, был назван именем Коцебу. При обследовании южной части залива моряки сделали интереснейшее открытие: оказалось, что берега в этом месте состоят из чистого ископаемого льда огромной мощности. Этот лед оказался кладбищем мамонтов. Изо льда выступало множество костей и клыков мамонтов. Так как ископаемый лед первым заметил Эшшольц, то Коцебу назвал его именем губу в этой .части берега.

Из залива Коцебу «Рюрик» пошел обратно на запад, к мысу Дежнева. Пройдя Берингов пролив, экспедиция обследовала залив Св. Лаврентия на восточном берегу Чукотского полуострова. Наступала осень. «Рюрик» должен был еще подготовиться к зимнему плаванию в низких широтах, поэтому Коцебу поспешно направил бриг в Сан-Франциско.

С ноября 1816 года по март 1817 года Коцебу исследовал тропическую часть Тихого океана. Он уточнил карты и сделал много новых открытий.

1 января 1817 года экспедиция открыла неизвестный остров, названный островом Нового года, а через два дня — целую группу населенных островов, которые решили назвать именем Румянцева. От островитян Коцебу узнал, что южнее этой группы островов существуют еще земли. И действительно, вскоре русские моряки увидели четыре неизвестных острова, которые назвали именами Чичагова, Аракчеева, Траверсе и Крузенштерна.

Наступала весна в Северном полушарии, и надо было торопиться закончить исследования североамериканских берегов. Коцебу взял курс на Аляску.

Казалось, все благоприятствовало плаванию. Но неожиданно в середине апреля бриг попал в страшный шторм. Бушевал ветер, шел снег и град.

Наступила тревожная ночь. Коцебу отправил отдыхать лейтенанта Шишмарева и команду, выбившуюся из сил. На палубе он оставил с собой четырех матросов, из которых двое стояли у руля. Уже под утро огромная волна обрушилась со страшной силой на судно. Она сбила с ног командира брига; падая, он ударился грудью об острый угол и потерял сознание. Матросы, дежурившие на палубе, все были ранены, а один сломал ногу.

«На всем корабле не было местечка, которому эта страшная волна не причинила бы вреда», — писал Коцебу. Был изломан бушприт и штурвал.

Американец — житель залива Коцебу на севере Аляски.

Храм на Гавайских островах. (Со старинной литографии.)

Командир «Рюрика» из-за острой боли в груди несколько дней лежал в постели. Только героическими усилиями лейтенанта Шишмарева и всей команды удалось довести бриг до острова Уналашка. Почти два месяца ушло на ремонт судна. Коцебу немного поправился, хотя грудь, и побаливала.

В конце июня «Рюрик» вышел на север. Экспедиция делала остановки на островах Св. Павла, Св. Георгия и Св. Лаврентия. Была середина лета, но Берингово море еще не освободилось ото льда. Сырой и холодный воздух резко ухудшил здоровье Коцебу: у него открылось кровохарканье, часто бывали обмороки. Чувствуя, что силы его тают с каждым днем, командир «Рюрика» был вынужден объявить экипажу приказ о прекращении плавания на север.

«Минута, в которую я подписал эту бумагу, — говорил Коцебу,— была одной из простейших в моей жизни, ибо этим я отказывался от своего самого пламенного желания».

По инструкции, данной экспедиции, на обратном пути она должна была пройти через Торресов пролив, отделяющий Австралию от Новой Гвинеи. Но Коцебу решил изменить маршрут в связи с тем, что судно нуждалось в капитальном ремонте. «Рюрик» пошел в Гонолулу на Гавайских островах. Здесь экспедиция собрала много интересных материалов, характеризующих быт и жизнь островитян. Отсюда судно пошло к Маршалловым островам. По пути все время уточняли и исправляли карту.

После небольшой остановки на ранее открытых островах группы Румянцева бриг пошел на запад.

По пути обнаружили новую группу островов, которую назвали именем Гейдена. Отсюда поплыли к острову Гуам (Марианские острова), где удалось собрать интересные сведения о почти неизвестных в то время Каролинских островах.

От острова Гуам «Рюрик» направился в Маниллу на Филиппинских островах, где подвергся основательному ремонту. Далее судно пошло в Зондский пролив. Близ этого пролива экипаж «Рюрика» пережил несколько тревожных часов. За бригом погналось пиратское судно. Только хладнокровие и находчивость Коцебу спасли участников экспедиции от смертельной опасности. Не успели пираты приблизиться к «Рюрику», как попали пол обстрел пушек. Получив сильное повреждение, пиратское судно прекратило погоню.

Пройдя тысячи миль Индийским океаном, «Рюрик» сделал остановку в бухте Столовой на мысе Доброй Надежды. Следующая остановка намечалась у острова Св. Елены, где в это время находился в заключении Наполеон. Но, когда «Рюрик» подходил к этому острову, англичане неожиданно обстреляли бриг. Пришлось идти к острову Вознесения, где, кстати, была уточнена его долгота. Без особых приключений «Рюрик» побывал в Портсмуте, Копенгагене, Ревеле и 23 июля 1818 года бросил якорь на Неве.

На острове Гуам. (Со старинной литографии)

Гавань острова Кадьяк. (Со старинной литографии.)

Так закончилось замечательное плавание, продолжавшееся более трех лет. Даже сухой перечень работ, выполненных Коцебу и его спутниками, может дать представление об огромном успехе этой научной русской экспедиции вокруг света. Было открыто и положено на карту 399 новых островов. Многие несуществующие острова были сняты с карты мира. Неизвестные ранее северные берега Аляски были подробно исследованы на протяжении более 500 километров. Большую ценность для науки имели океанографические исследования: Коцебу сделал около сотни глубинных измерений температуры воды, более 300 измерений удельного веса воды и температуры ее на поверхности, интересны были наблюдения над скоростью и направлением морских течений, высотой прилива и т. п. Экспедиция привезла великолепные коллекции растений, животных, предметов материальной культуры жителей островов Тихого океана. Художник Хор и создал за время путешествия большой альбом зарисовок, не потерявших ценности и в наши дни. Ведь тогда фотографии не было, и рисунки Хориса стали незаменимым документальным материалом.

Через пять лет после плавания на «Рюрике» Коцебу снова отправился в свое третье и последнее кругосветное плавание. На этот раз ему предоставили военный шлюп «Предприятие». Коцебу поручалось доставить грузы на Камчатку и Аляску, а затем в течение года оставаться в Русской Америке для охраны ее побережья от американских браконьеров.

Научные цели экспедиции, таким образом, отодвигались на второй план, в то время как Коцебу мечтал о еще более широкой программе исследований, чем это было в предыдущем плавании. Все же Коцебу пригласил участвовать в путешествии астронома Прейса, физика Ленца и минералога Гофмана. В плавание отправился также и старый друг Коцебу — медик и естествоиспытатель Эшшольц. Около трех лет (с 1823 по 1826 год) находился шлюп «Предприятие» в плавании. И эта экспедиция дала много нового географической науке.

В Тихом океане Коцебу открыл новые группы островов, которые получили имена Эшшольца, Беллинсгаузена, Римского-Корсакова, морского офицера «Предприятия». Два отдельных острова были названы: один — именем офицера Кордюкова, другой — честь шлюпа — Предприятием.

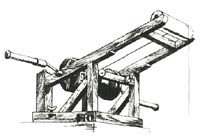

Продолжалась работа по уточнению карты островов Тихого океана. Важные океанографические исследования сделал физик Ленц. В экспедиции на «Рюрике» пробы воды удавалось доставать с глубины 747 метров, а Ленц производил измерения температуры и плотности воды на глубинах до 1872 метров.

Все свои работы физик Ленц и астроном Прейс производили под руководством и с помощью командира «Предприятия». Коцебу был талантливым исследователем. Он умел не только собирать нужные для науки материалы, но и обобщать их и строить смелые гипотезы. Так он первым высказал предположение, что Аляска некогда была продолжением Чукотки, а Берингова пролива не существовало. Современные геологи подтверждают эту гипотезу.

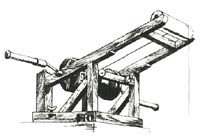

Лебедка, сконструированная физиком Ленцем для океанографических измерений.

Задолго до Дарвина Коцебу высказал интересные мысли о происхождении коралловых островов. Теория английского ученого, принятая наукой, в основе сходна с предположением, высказанным Коцебу. По возвращении из последнего кругосветного плавания Коцебу недолго служил на флоте. За годы морских странствий он настолько расшатал свое здоровье, что в 1830 году вынужден был выйти в отставку в чине капитана 1-го ранга. Оставив любимое поприще, Коцебу до конца своей жизни (он умер в 1846 году) продолжал интересоваться судьбами родного флота.

Отражаясь от поверхности волн, мощные воздушные потоки устремляются

Отражаясь от поверхности волн, мощные воздушные потоки устремляются Лишь покачивается немного из стороны в сторону живой планер, приноравливаясь к пляшущим над морем воздушным струям. Штиль на море — ловушка для трубконосых, надолго задерживающая их на одном месте и вынуждающая собирать планктон на плаву.

Лишь покачивается немного из стороны в сторону живой планер, приноравливаясь к пляшущим над морем воздушным струям. Штиль на море — ловушка для трубконосых, надолго задерживающая их на одном месте и вынуждающая собирать планктон на плаву. День качурки проводят в море, а в сумерках после захода солнца

День качурки проводят в море, а в сумерках после захода солнца